铭记!新华日报甄为民是首批报道雷锋事迹的记者

新华社辽宁分社发来唁电,充分肯定甄老为党的宣传文化事业所做的贡献,并特别提到《毛主席的好战士— —雷锋》这篇通讯,评价这篇文章: “为当年3月5日毛泽东、刘少奇、周恩来等中央领导为雷锋题词,起到了重要的舆论准备工作。

【砺行·少先队】南理工实小“红领巾寻访伟大成就”活动纪实

寒假期间,南京理工大学实验小学四(6)班钱七虎院士中队青葵逐梦红领巾学习小队的队员们来到了新华日报报史馆,进行主题学习活动。小队成员黄诗桐、刘盛驰、秦宇泽、王子萱、谢骏菲、叶瑾、殷艺航等人沿着红色报史主线,深入了解先辈们的革命精神和伟大付出。尽管寒风刺骨、冬雨淅沥,仍无法阻挡队员们参观学习的热情。

20年后,回访美术作品绽放伦敦的南京女孩

2023年12月21日,新华日报报史馆公众号上刊登了21年前, 《新华日报》报道的一位叫做“刘影”的女孩。当时只有7岁的她,以一幅“虎头鞋”布贴画成为英国泰特现代艺术馆的贵宾。

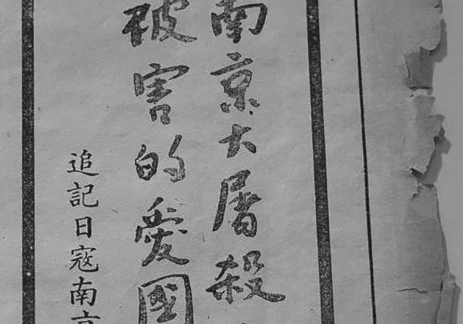

用生命照亮历史,《新华日报》里张纯如的那十年

在已故美国华裔作家张纯如并不漫长的一生中,撰写英文版《南京大屠杀》前后至她饮弹自尽的十年,是她生命中的重要阶段, 《新华日报》记录了张纯如这段短暂而绚烂的生命历程。1998年3月17日, 《新华日报》以图片新闻的形式报道了《南京大屠杀》在美出版的消息,刊发的图片为张纯如在演讲后为读者签名的照片。张纯如的贡献使中国的南京大屠杀史研究学者们也倍受鼓舞, 《南京大屠杀》的出版和轰动,对于他们的研究工作来说也是助益良多。“有的人死了,他还活着” ,纪念张纯如女士。

新中国成立后《新华日报》首次以整版篇幅刊登南京大屠杀的报道

2023年12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日,新华日报报史馆工作人员在整理史料时,发现了一张特殊的报纸— — 1951年2月26日的《新华日报》老报纸原件,上面以整版篇幅控诉了日军的暴行,并以“血海深仇,千古难忘”为题刊发了一组南京大屠杀史料图片。据悉,这是由新华日报报史馆发现的、目前尚存的新中国成立后最早刊登南京大屠杀相关报道的老报纸原件。

高清大图

精彩视频

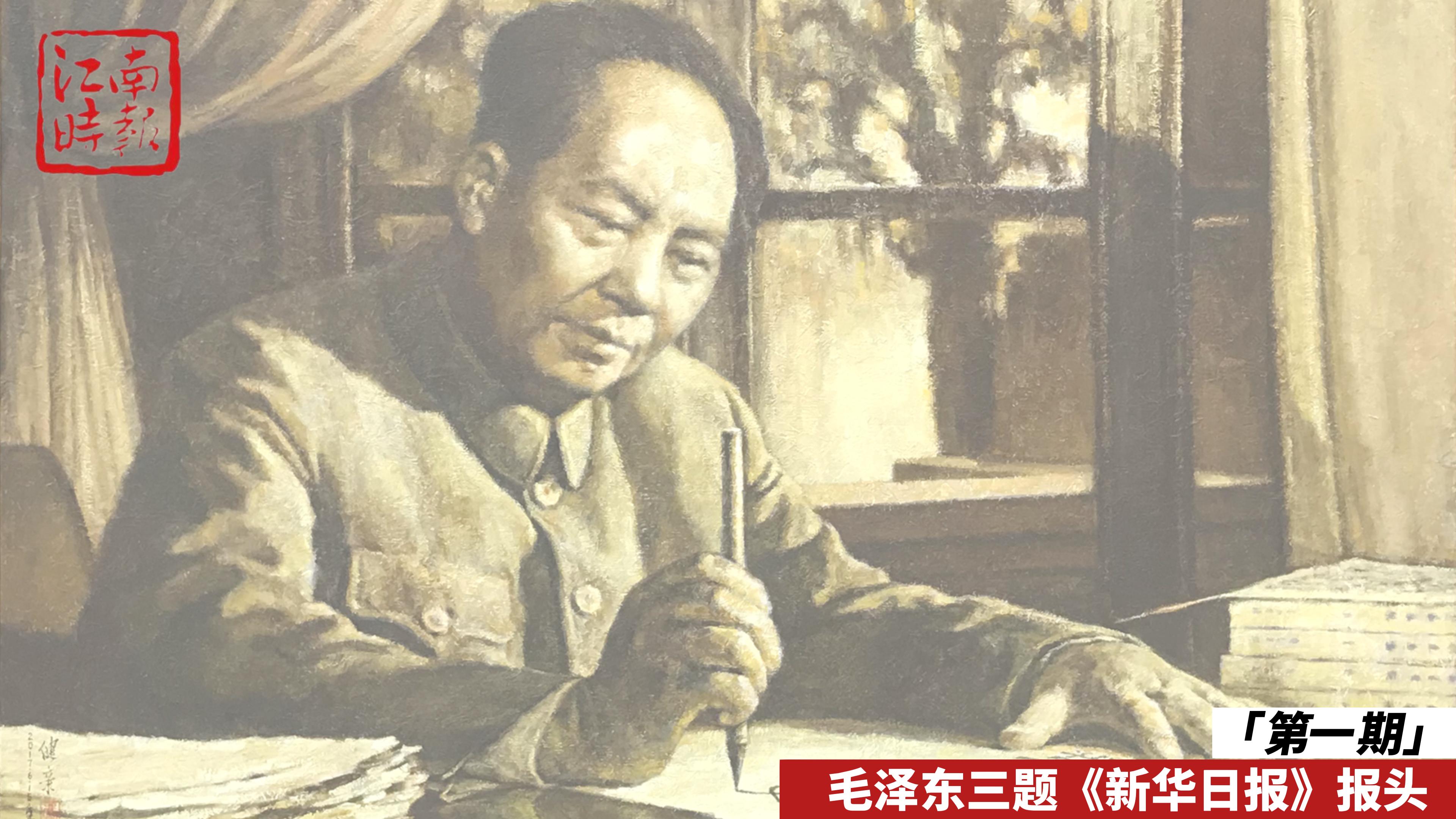

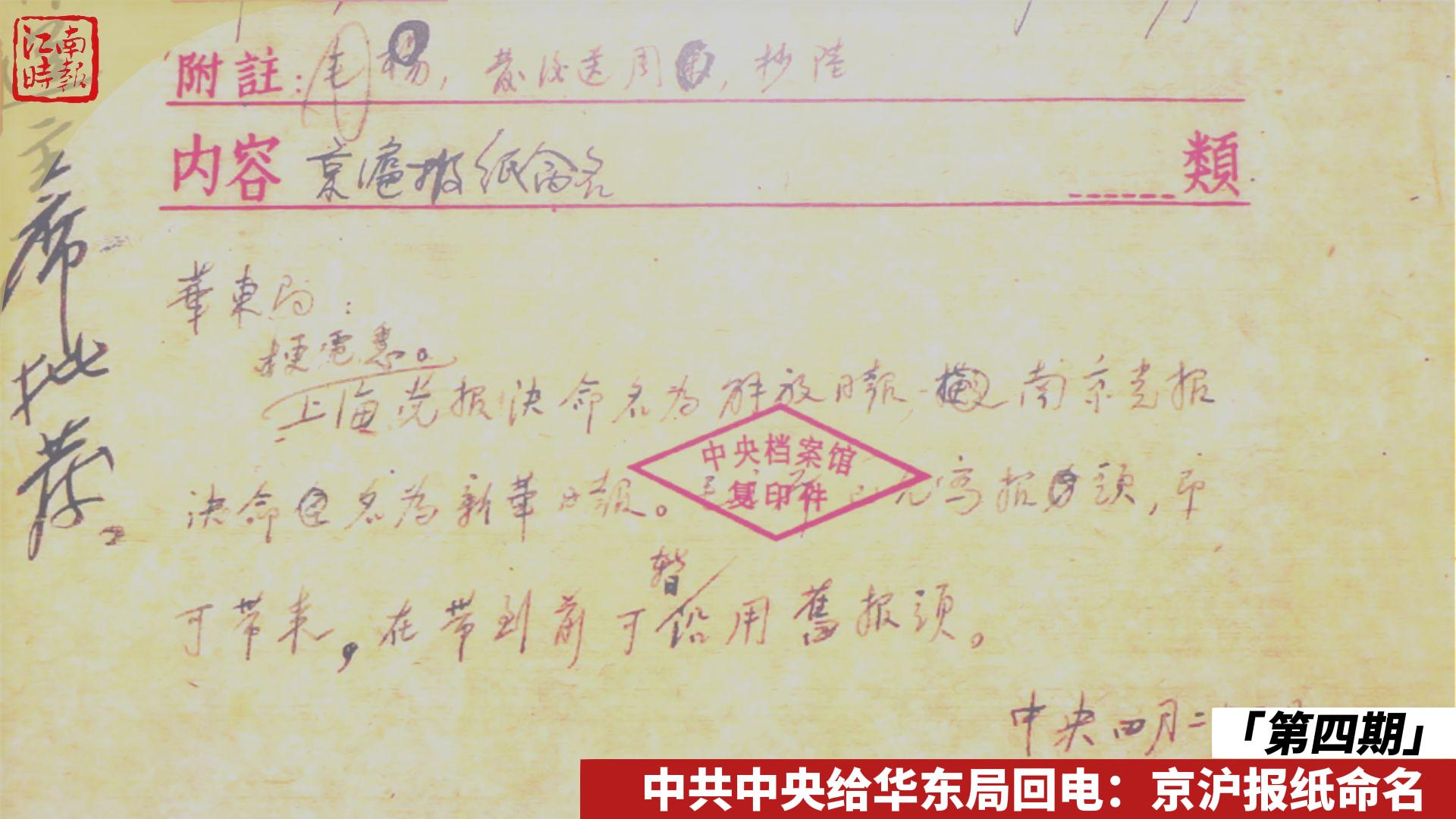

寻访红色报史 感悟百年党史丨第四期:中共中央给华东局回电:京沪报纸命名

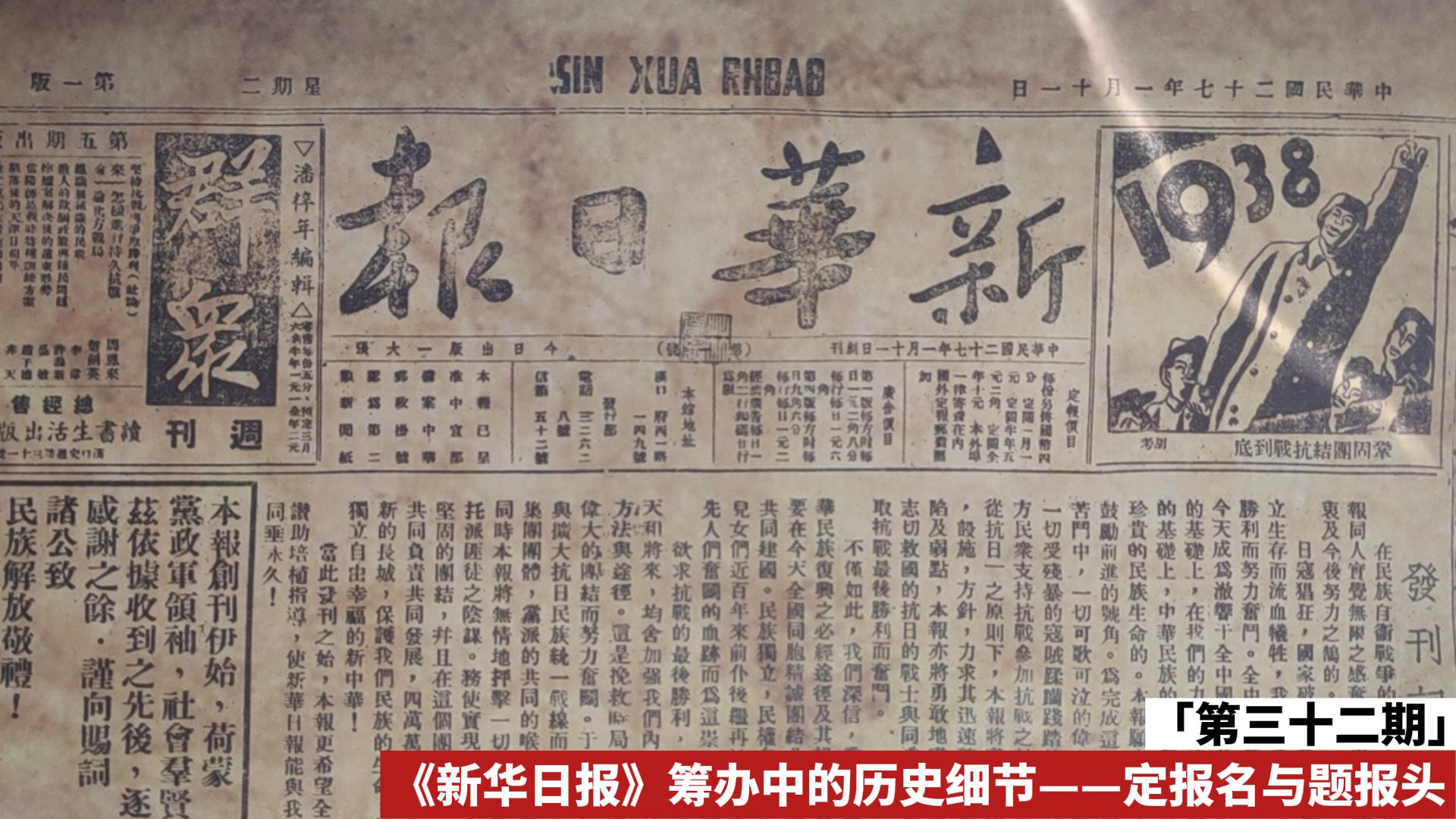

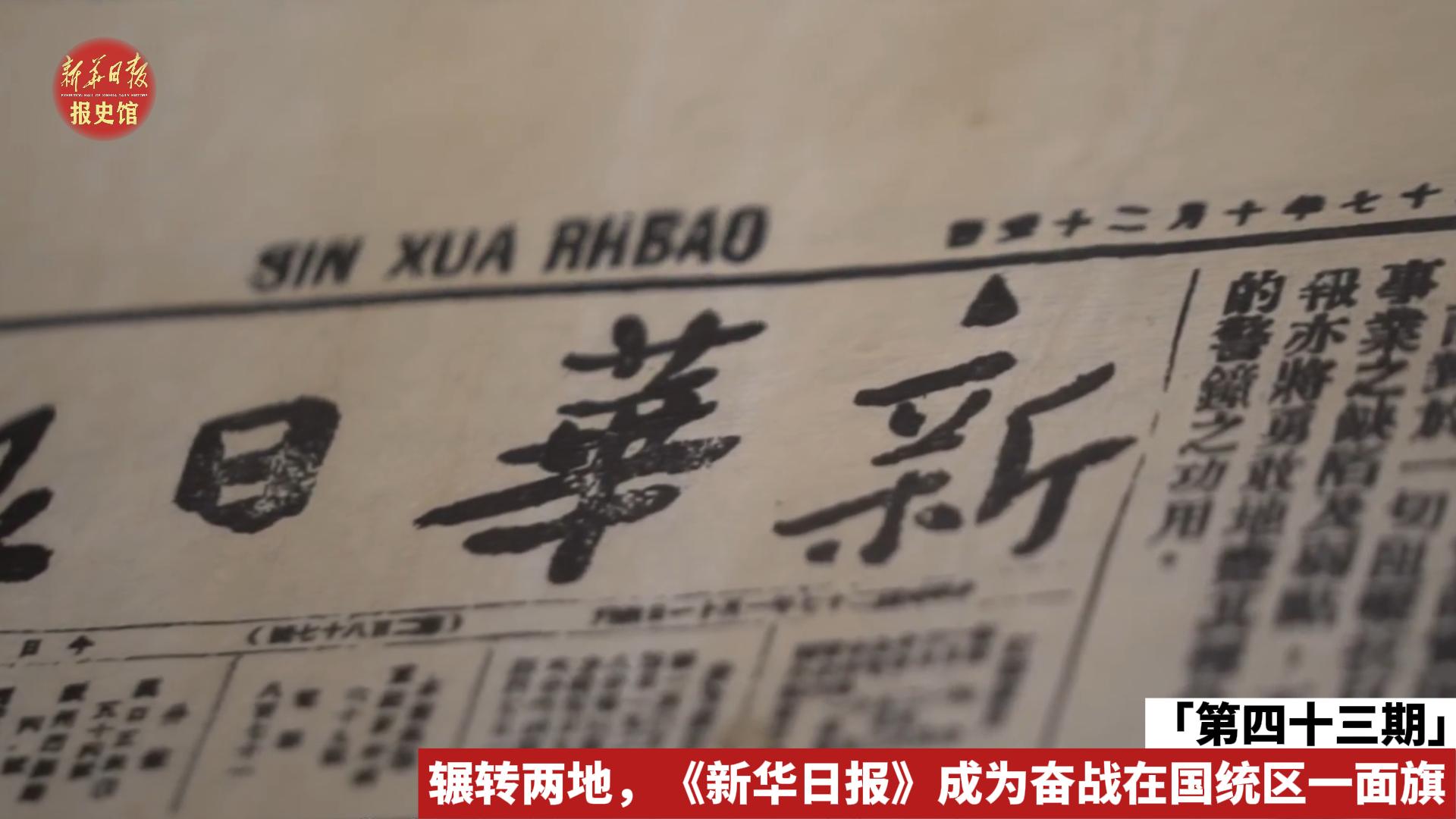

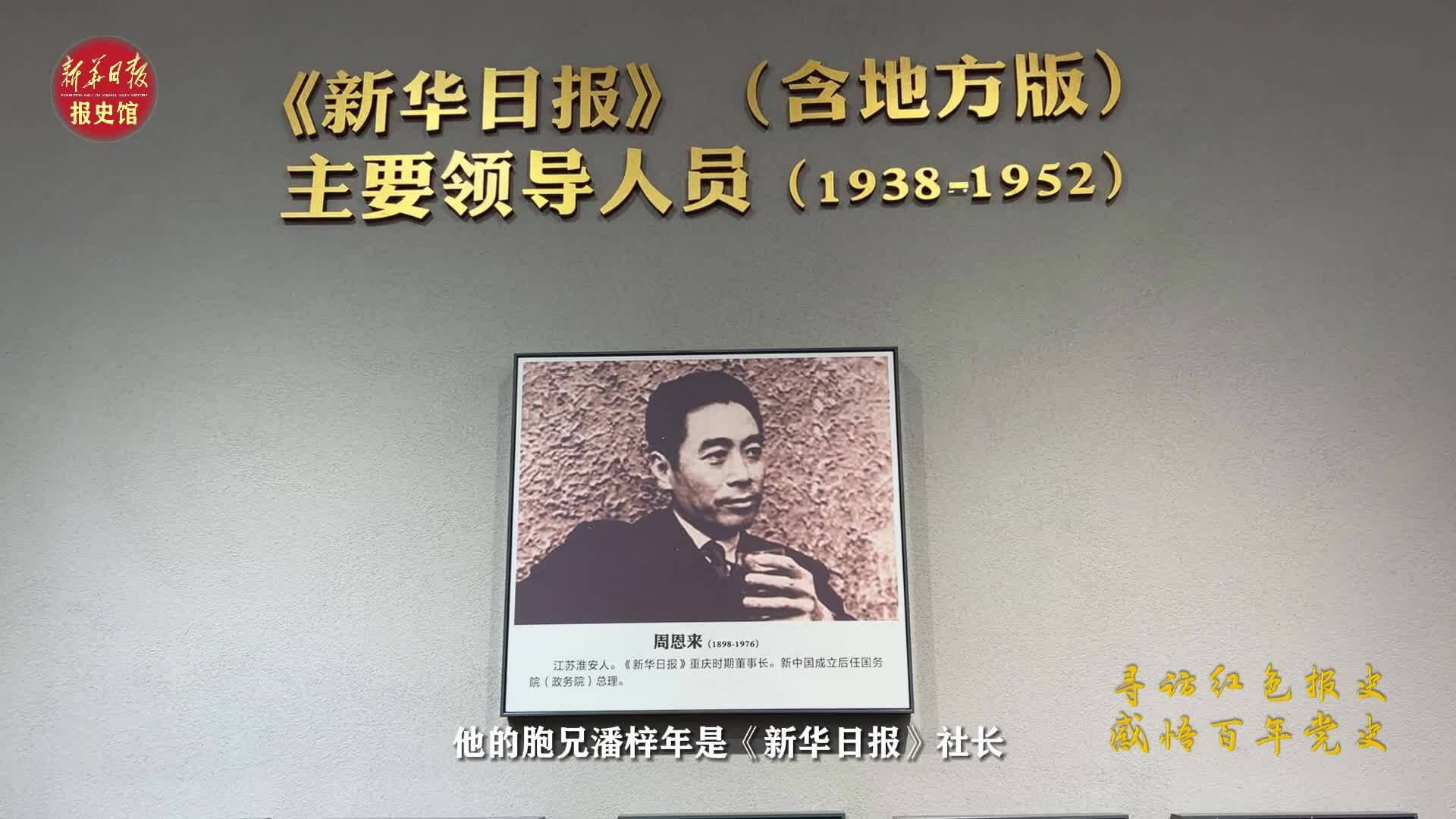

1945年日本投降后,周恩来根据中共中央指示,计划出版《新华日报•南京版(晚刊) 》 ,但因国共和谈破裂,国民党发动对解放区的全面进攻,这次去南京出版的计划未能如愿。[详细]

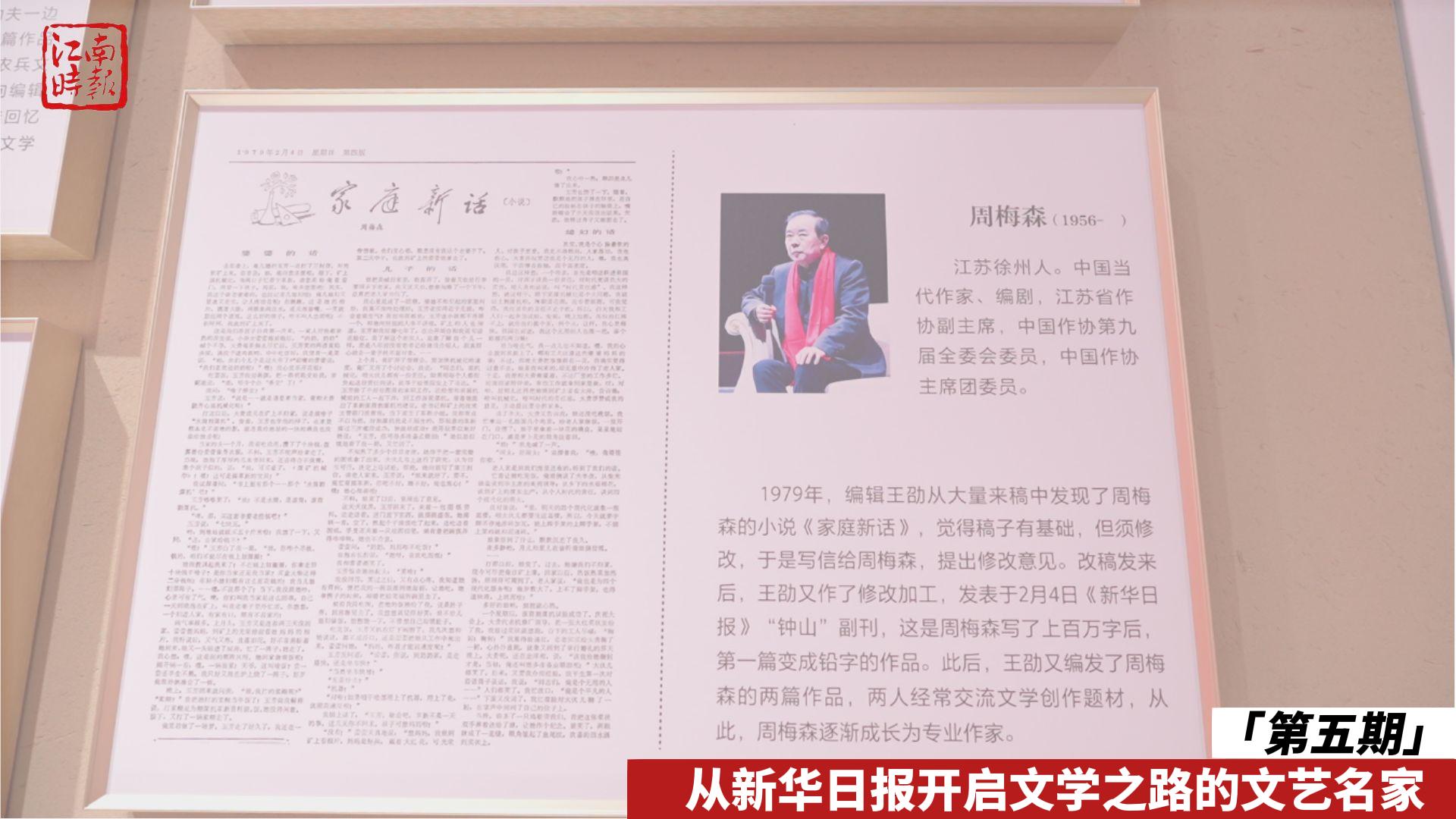

寻访红色报史 感悟百年党史丨第五期:从新华日报开启文学之路的文艺名家

新华日报报史馆中收藏着众多文艺名家的手稿,其中,著名作家,电视剧《人民的名义》编剧周梅森的处女作《家庭新话》的手稿就在这里。[详细]

寻访红色报史 感悟百年党史丨第六期:一架望远镜——金靖中

这架望远镜的身上无处不展现着岁月与历史的痕迹,它不但见证了鲁平与金靖中两位新闻前辈在战火中凝结的同志情谊,也见证了从硝烟中一路走来,党的新闻事业的坎坷历程与成长足迹。[详细]

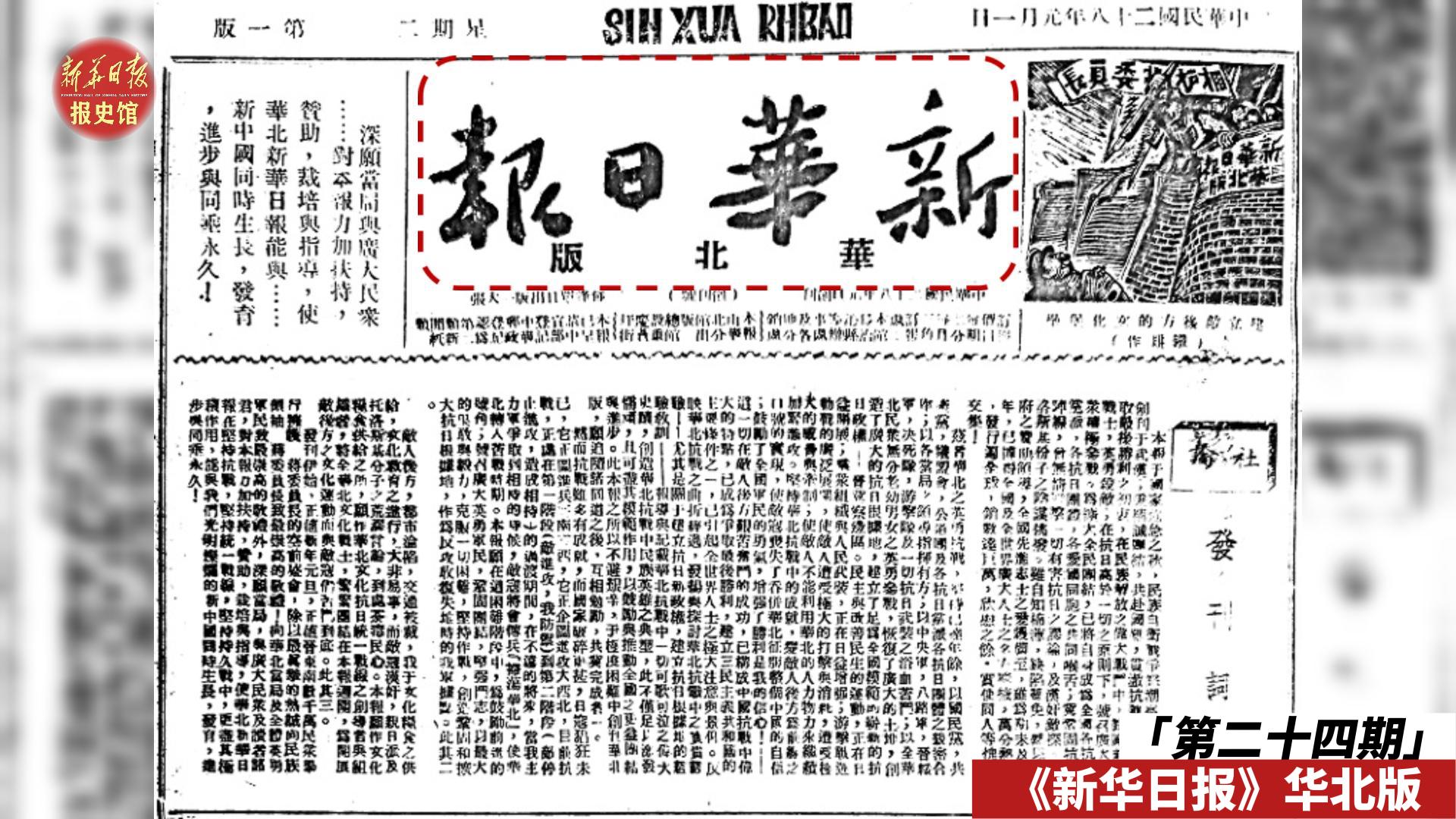

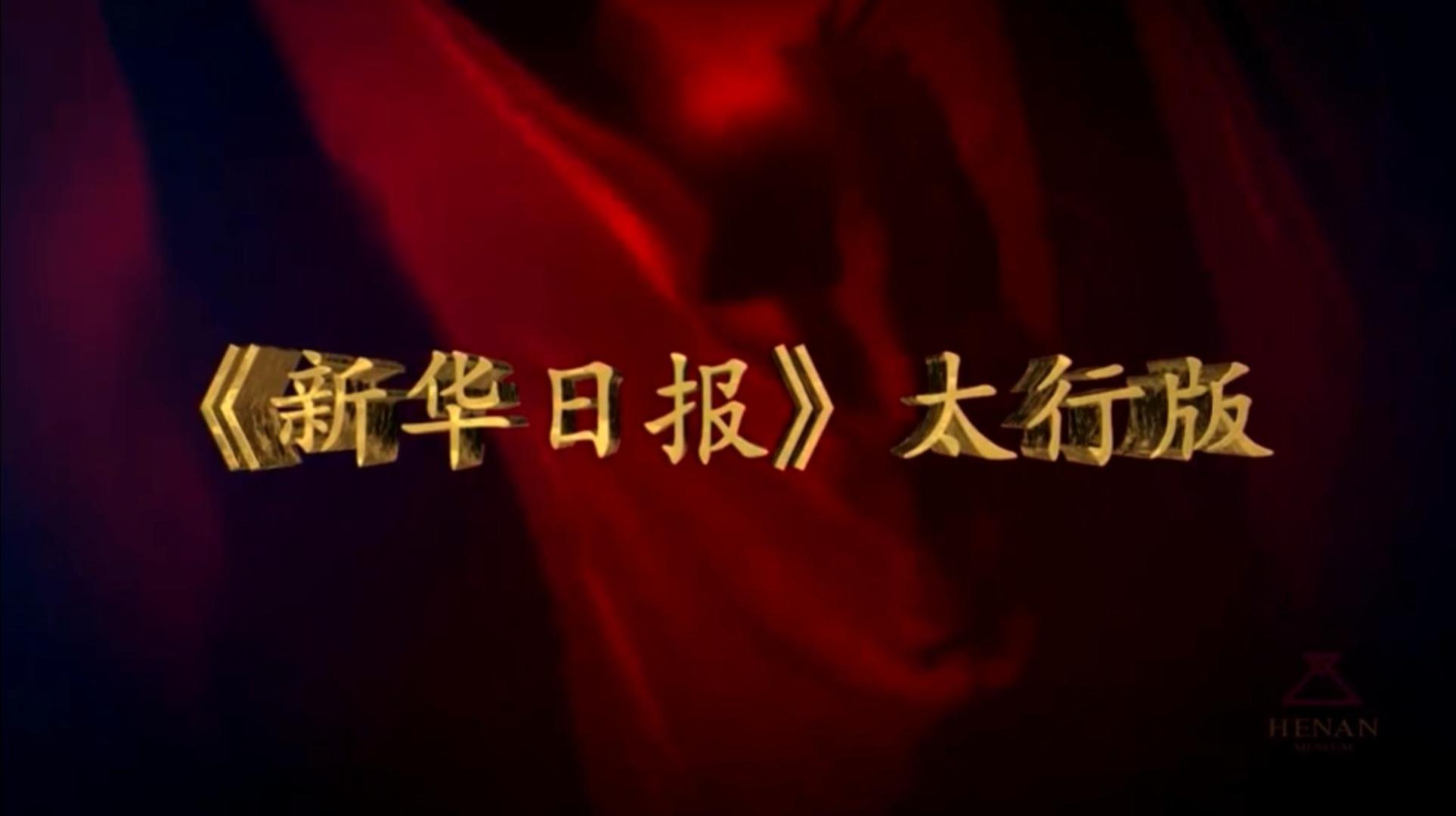

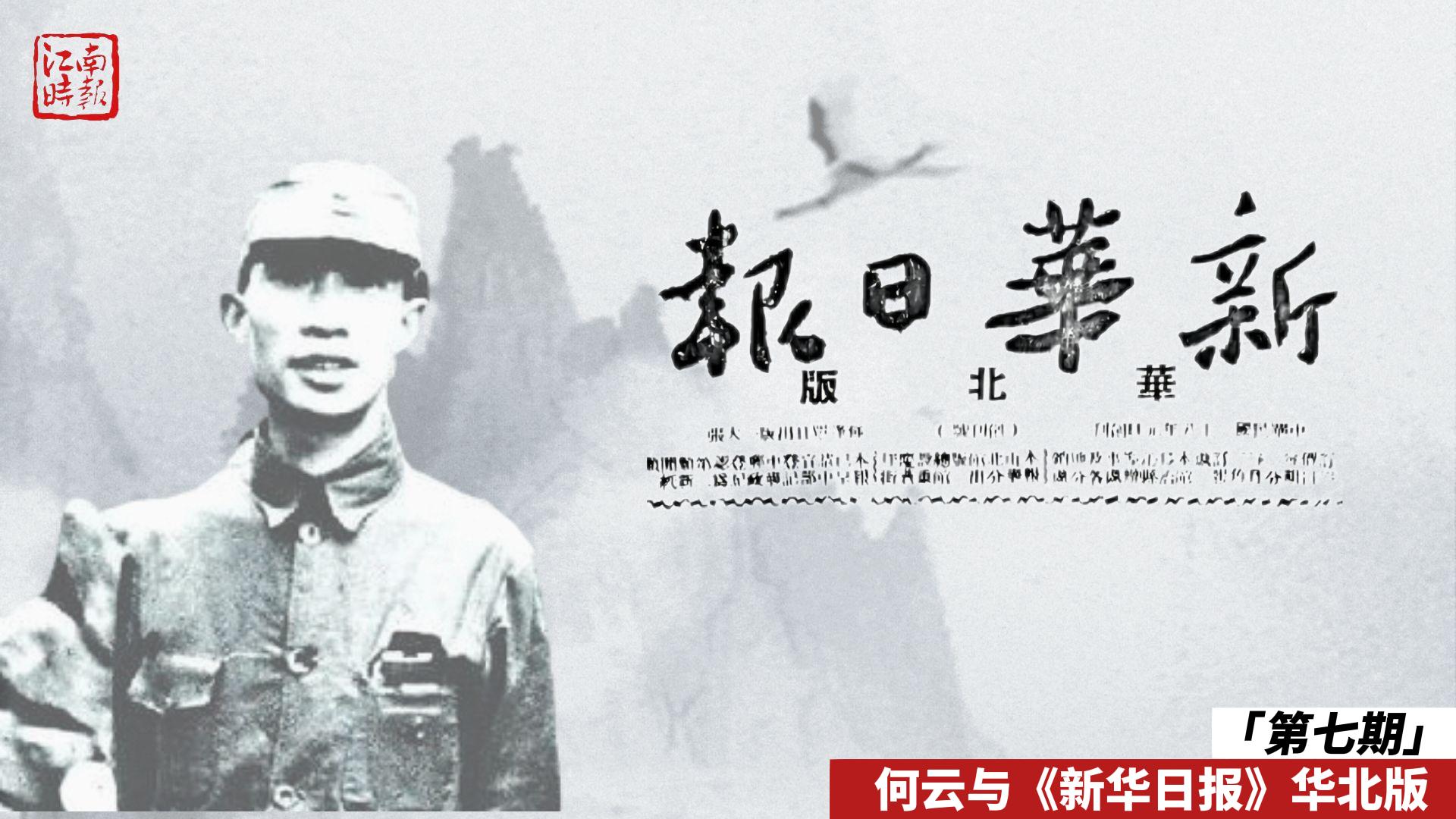

寻访红色报史 感悟百年党史丨第七期:何云与《新华日报》华北版

1939年1月1日《新华日报》华北版在山西沁县后沟村正式创刊,何云作为华北版的社长兼总编辑,带领报馆人员在4年零9个月中,出版报纸846期,曾先后经历了大约9次反“扫荡”战斗、 8次搬家。[详细]

寻访红色报史 感悟百年党史丨第八期:“新华之友会”的创立与影响

1949年9月中旬报社收到了读者胡翼文(南京大三元酒家经理)的来信,建议“组织《新华日报》读者之友会,作为报社联系广大读者的纽带。[详细]

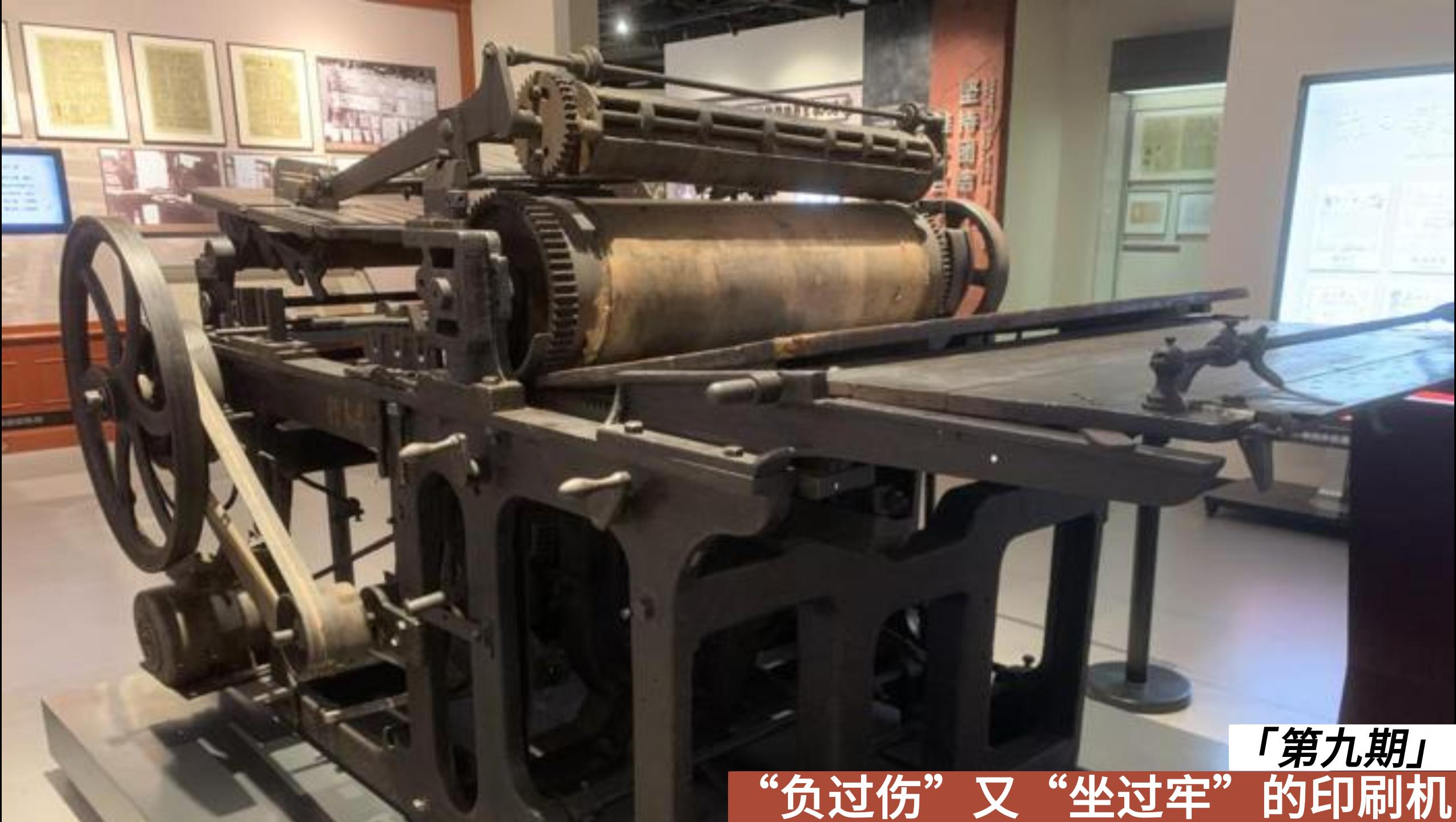

寻访红色报史 感悟百年党史丨第十期:新华方面军——足迹

1937年,在国共第二次合作谈判中,中国共产党提出要在国统区创办一份公开出版的报纸,宣传中共的抗日民族统一战线主张, 《新华日报》由此诞生。[详细]

寻访红色报史 感悟百年党史丨第十一期:“要永远读下去”的《甲申三百年祭》

1944年3月19日,为纪念李自成领导农民起义胜利三百周年,郭沫若撰写《甲申三百年祭》 ,在《新华日报》首刊并连载4天,影响巨大。[详细]

寻访红色报史 感悟百年党史丨第十五期:重庆“雾季公演”

从1941年10月起, 《新华日报》在中共中央南方局的领导下,积极引导文艺团体,在重庆每年雾季期间集中开展话剧演出活动,让文化界人士在活跃的话剧气氛中振作起来,并团结、鼓励人民抗战信心。[详细]

寻访红色报史 感悟百年党史丨第十六期:追寻《新华日报》报史中的“五四”印记

在这期间, 《新华日报》就对这场运动中孕育的五四精神,热情洋溢、不遗余力的纪念、传承和诠释,为青年们吹响了前进的号角。[详细]

新闻报道

- 铭记!新华日报甄为民是首批报道雷锋事迹的记者

- 【砺行·少先队】南理工实小“红领巾寻访伟大成就”活动纪实

- 20年后,回访美术作品绽放伦敦的南京女孩

- 百名将军和书画家激情创作《日出韶山》

- 用生命照亮历史,《新华日报》里张纯如的那十年

- 新中国成立后《新华日报》首次以整版篇幅刊登南京大屠杀的报道

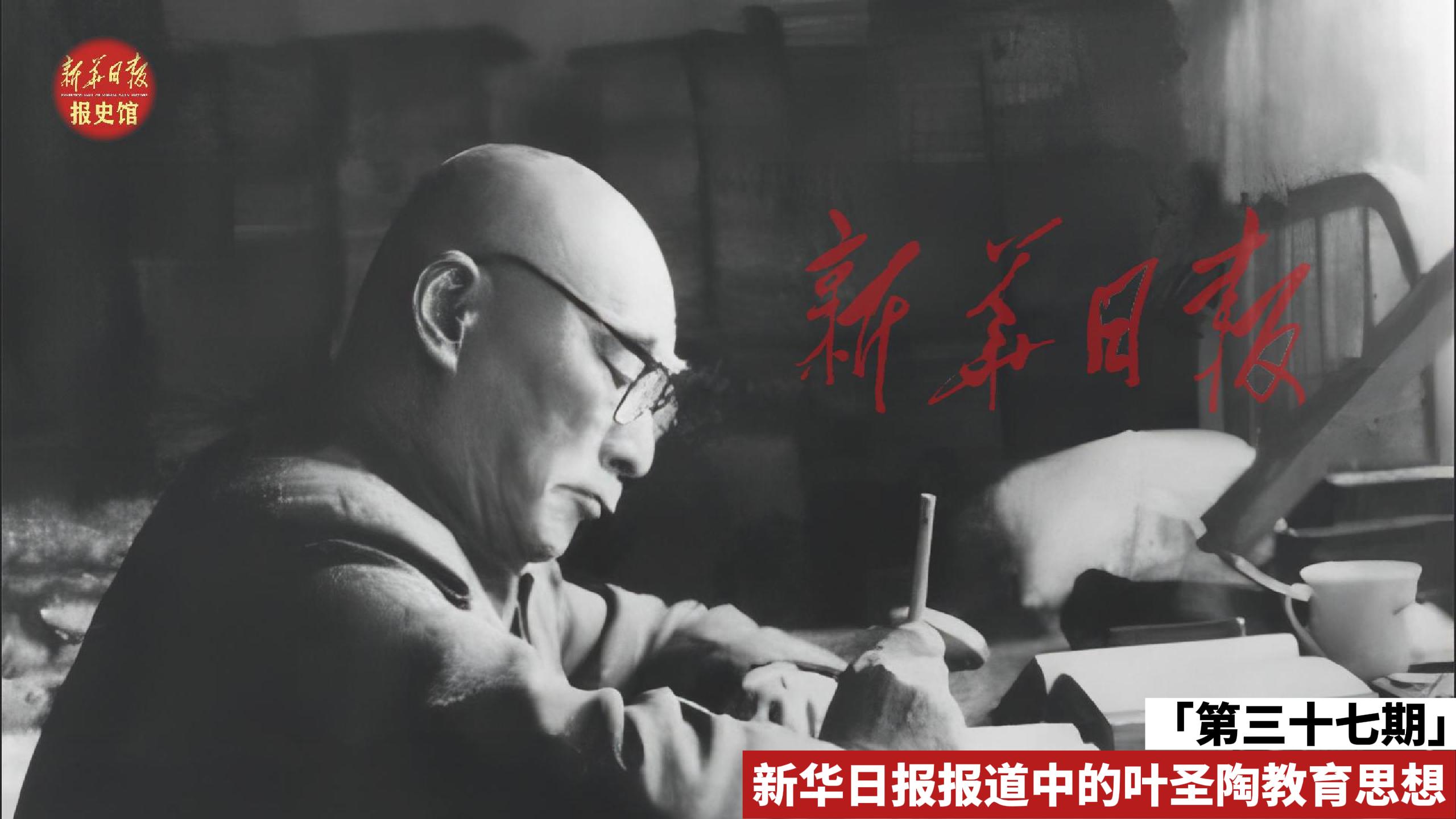

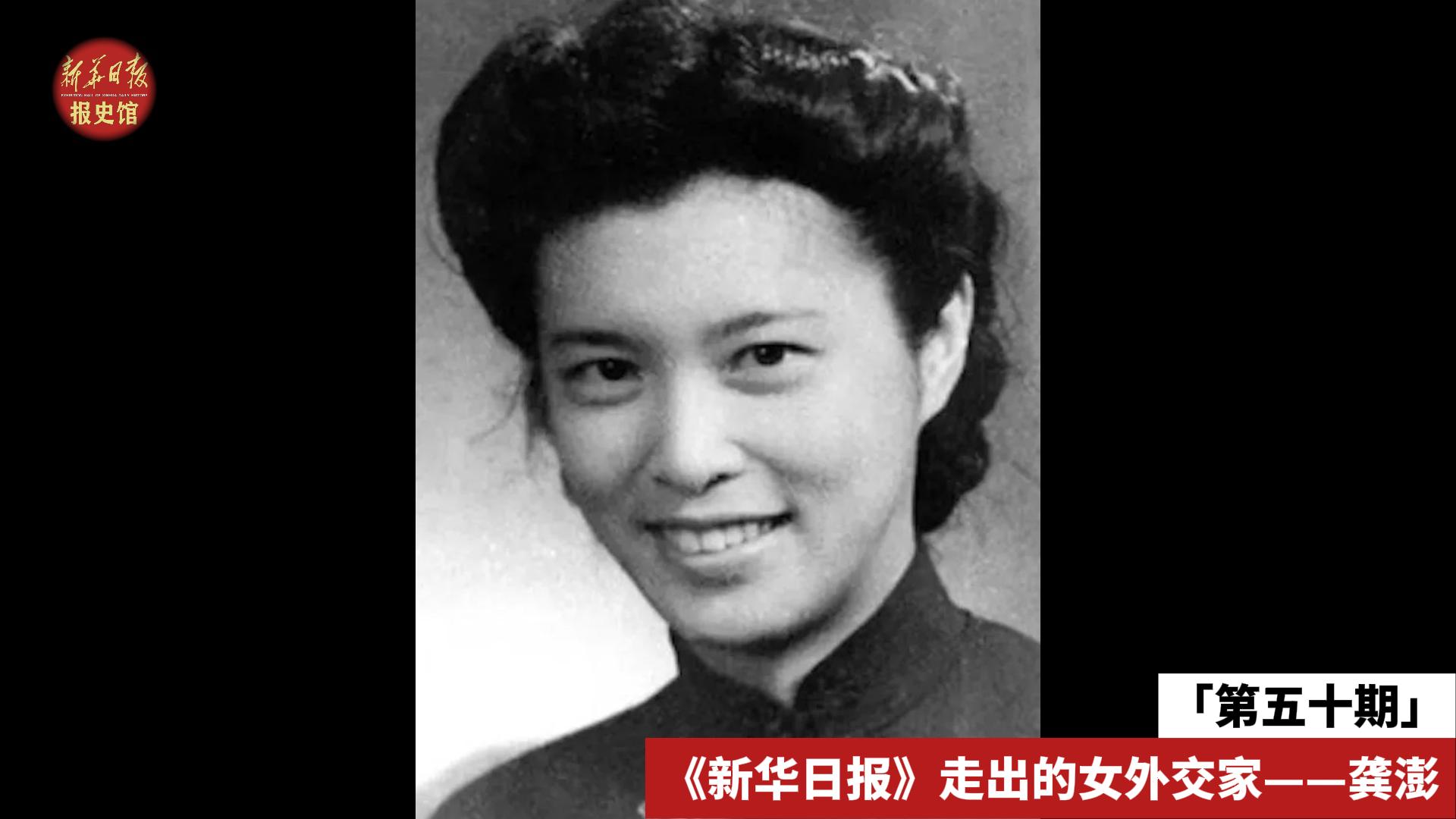

- 新华日报走出的女外交家——龚澎

- 新华烈士郝清芳:一门英烈骨 清名永流芳

- 一条路,一群人,擘画江苏高速通达蓝图

- 践行民生服务“暖实力” 成就家门口的幸福生活

- 民生银行:筑牢反诈“防火墙” 守好群众“钱袋子”

- 民生银行南京河西支行:金融助力惠“民生”

- 他们成了居委会的“编外成员”

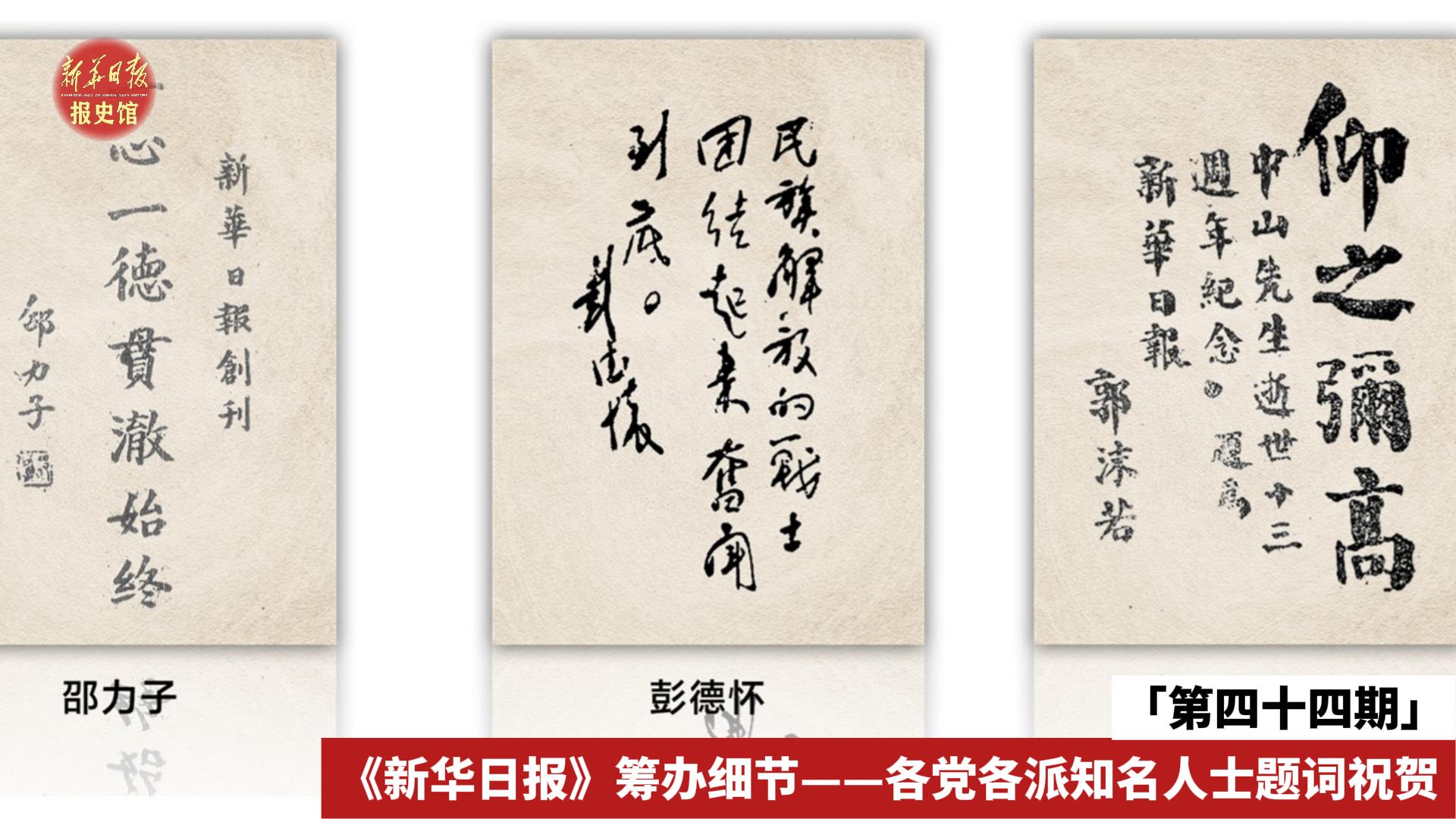

- 做“暖实力”的践行者,当好社区生态圈的好邻居——讲述中国民生银行南京河西支行的暖心故事

- “我们每个人都了不起”

- 施工现场成长的“养路人”

- 看冬季里高速养护现场的“热火朝天”

- 高速公路的“外科医生”

- 宁沪高速公路沥青路面养护工程这样干

- “358”风景无限,养护人正忙!

- “苏式养护”重新定义养护施工——走进宁沪高速养护施工现场

- “苏式养护”重新定义路面施工

- 践行“工匠精神” 当好“护路先锋”——致敬江苏高速公路养护人

- 高速路上的橙色守护人

- 他是一名“医生”,为道路“治病”

- 以平凡铸就非凡,以奋斗致敬青春——江苏交控最美劳动者饶伟

- 用奋斗精神谱写高速公路养护之歌——记现代路项目经理饶伟

- 历史的见证,时代的缩影

- 触摸历史心跳,与新闻脉搏共振

- 力行传承 星火续燃——《新华日报》报史馆参观纪实

- 沉浸式体验新华报史,实干中彰显责任担当——江苏交控系统新闻宣传培训班走进《新华日报》报史馆参观学习

- 回望红色报史 在时代更替中感受媒体“新脉搏”

- 从“三匹骡子”到“三栋大厦”——参观新华日报报史馆纪实

- 传承红色基因 凝聚奋进力量——江苏交控系统新闻宣传培训班学员参观新华日报报史馆

- 85载传承 这颗“炮弹”始终为民所用——江苏交控员工代表参观新华日报报史馆

- 回眸峥嵘岁月 赓续历史荣光——江苏交控新闻宣传培训班参观新华日报报史馆

- 《新华日报》“号角”永恒,创新不息

- “笔杆子”下的红色事业,凝聚奋斗之志——走进《新华日报》报史馆纪实

- 许涤新与方卓芬:《新华日报》结庐红岩的第一对恋人

- 走近高速公路上的“养路人”

- 这里,热火朝天!

- 赵美玲:只要能走路,就会一直干下去

- 赵阿姨:西善桥社区的“暖心名片”

- 黝黑闪光的“拓路者”——走进宁沪公司 2023 年度沥青路面大中修养护工程

- 用心用情“网”起居民大事小情

- 社区发展的背后是他们贡献的无限暖意

- 基层网格 幸福“满格”

- 微光成炬,用实力“圈粉”——西善桥社区“最美网格员”赵美玲

- 王云芳:网格中的真情守望者

- 王云芳:“这,不就是一种传承吗?”

- 实地探访!集中养护工程现场

- 让最美风景绽放在路上

- 李凤琴:寻觅平凡生活中的“小确幸”

- 精耕善育,以文化人——专访西善桥街道永盛社区志愿者李凤琴

- 初冬时节,他们仍在酷暑中工作

- “小马甲”有“大责任” 小网格里显“担当”

- 筑巢引凤,沙洲街道的“善治密码”

- 善治有度,民生幸福“再加码”

- 聚人才之沙,筑发展之洲

- 沙洲街道情暖家园 人才福祉共筑未来

- 沙洲街道:提供青年人才追梦路上的栖息地

- 沙洲街道:聚焦民生实事 聚力民生幸福

- 沙洲街道:建设新南京人的理想家园

- 能引进人才,更会留住人才——沙洲街道民生保障有办法

- 精准赋能促提升 凝心聚力共前行——江苏交控新闻宣传培训班采访沙洲街道

- 建功立邺 到此莫愁——建邺区沙洲街道为逐梦者打造有“温度”的幸福家园

- 打造优良人才生态 建邺区这个街道

- 从鱼塘菜地到CBD:沙洲街道的独特魅力

- 沙洲“智”谷:为高精尖人才提供安居服务

- 央视播出!报史馆成“战神摇篮”新闻骨干课堂

- 一张报纸的初心和使命——《新华报业》报史馆参观通讯

- 探寻“报的荣光”背后的宣传力量

- 浓浓墨香辉映初心使命

- 江苏交控宣传培训班成员走进新华日报报史馆

- 回溯时光的隧道,重温历史的心跳

- 从前车马慢,如今融媒快——《新华日报》报史馆参观纪实

- “如椽巨笔”谱写红色之歌——江苏交控新闻宣传培训班参观《新华日报》报史馆

- 让历史之光照亮前行之路

- 解码老报纸里的使命初心

- 在85年历史中感悟奋进伟力

- 徜徉报史长廊 汲取奋进力量

- 85岁的新华日报正年轻

- 燎原星火中的报史

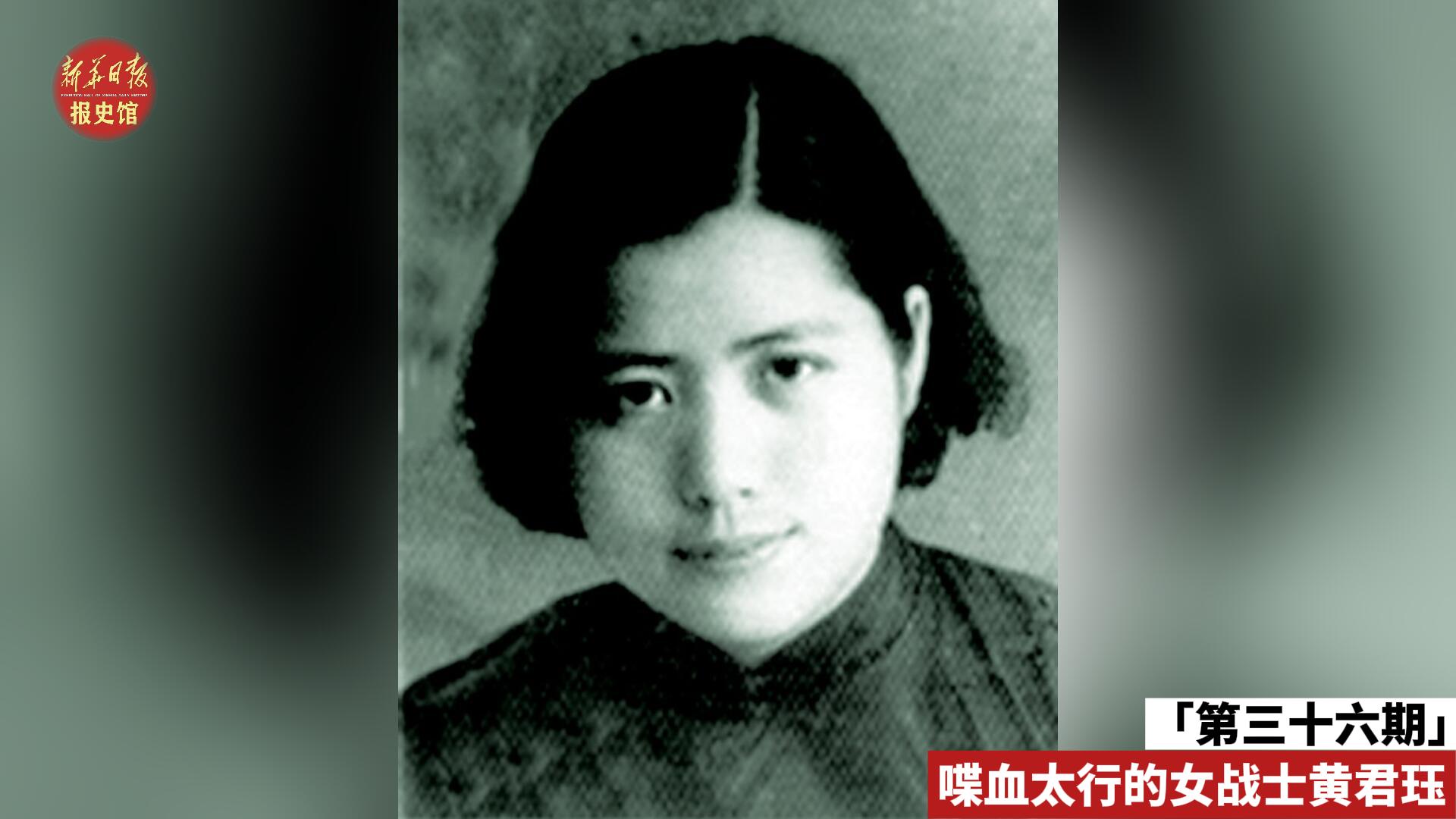

- 烈士纪念日专稿|新华烈士黄君珏儿子纪念母亲牺牲80年而作

- “清新问候”送来一缕清新的风

- 痛别95岁新华日报“报童”邱发杰

- 老报纸看点:9种版本的《新华日报》串起集报人三十年收藏情怀

- 报史钩沉|舍生忘死终报国 血染江水殉九州——记新华日报烈士项泰

- 报史钩沉|记胡其芬烈士,一生纯粹跟党走 萱草萋萋留芬芳

- 老报纸看点:1989年,93岁刘海粟为《社会生活版》题字

- 46年前,郭沫若为《新华日报》一则通讯书写标题

- 老报纸看点:得其神,吴为山书写费孝通

- 老报纸看点:从《新华日报》看江苏人民在抗美援朝运动中的贡献

- 老报纸看点:千年古巷蕴新机——扬州东关街的复兴改造

- 老报纸看点:苏州平江路的历史追溯与传承弘扬

- 报史馆里的一张老照片引起的深情回忆……

- 杨德祥|《吉祥新华》——贺吉祥物“小新”"小华”上线

- 新华日报首任总编辑华岗革命事迹陈列馆在浙江龙游开馆

- 成贤街小学红领巾小队走进《新华日报》报史馆

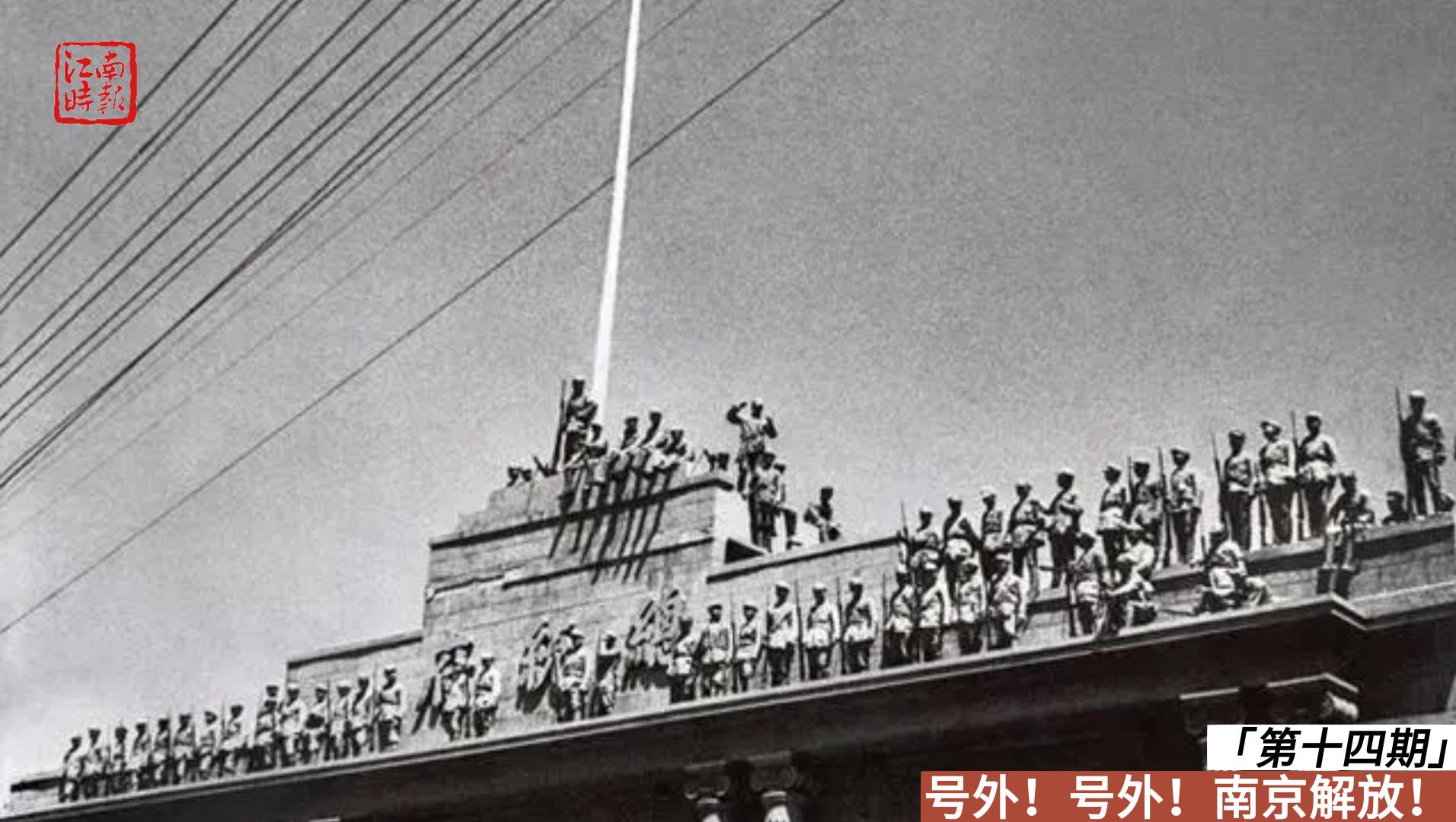

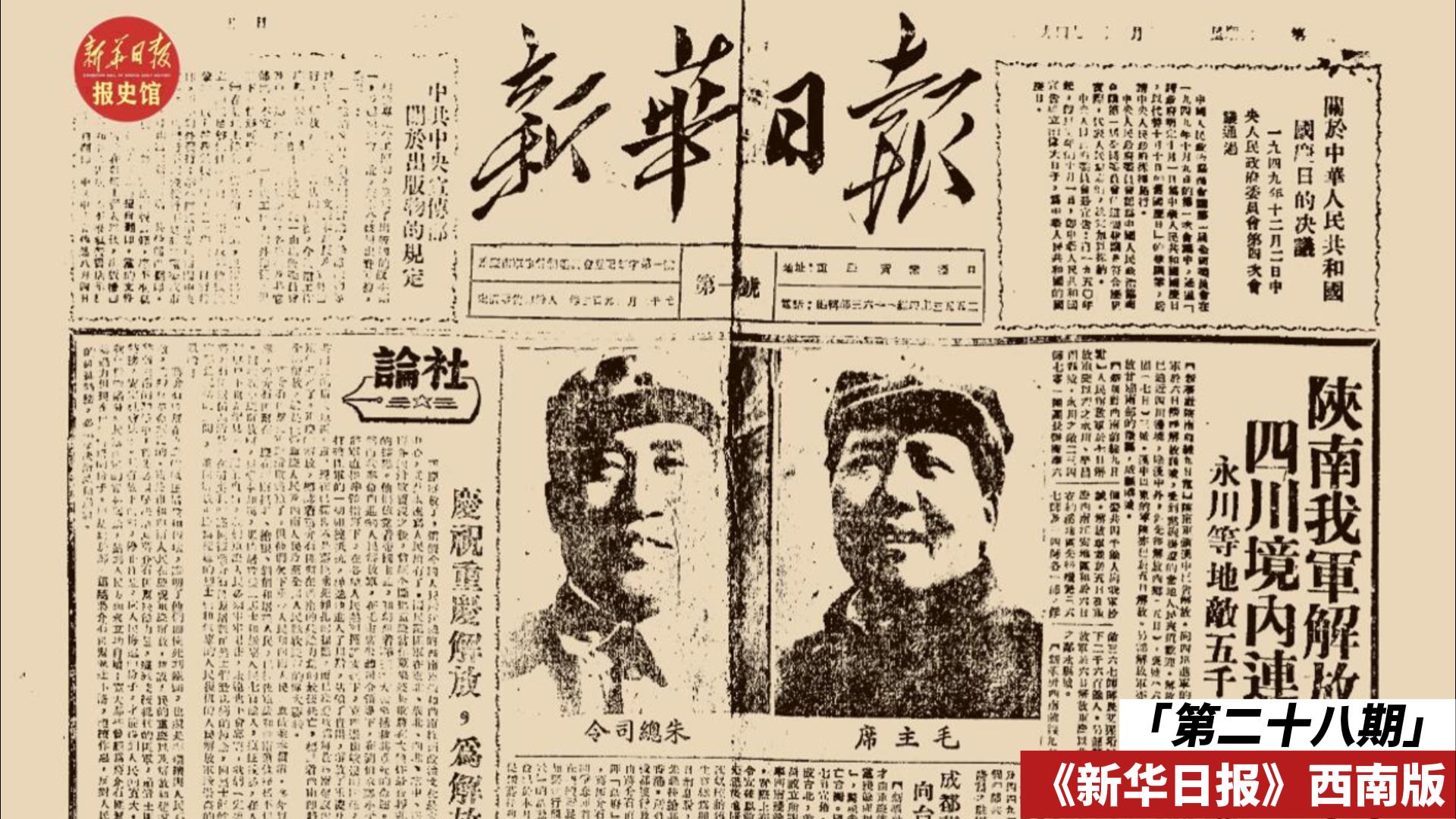

- 【报史上的今天】《新华日报》号外!南京解放!

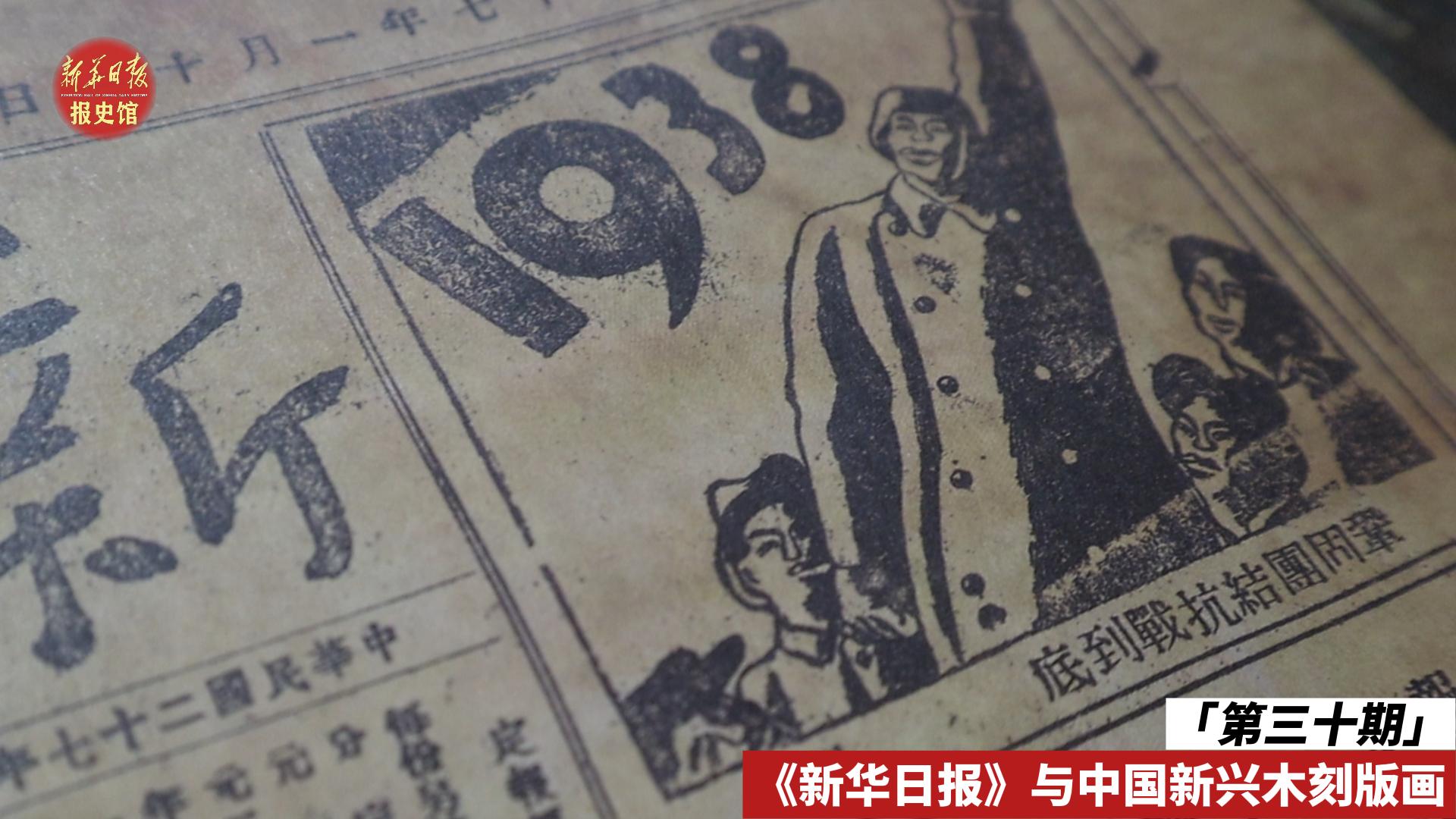

- 《新华日报》木刻版画档案|“谷雨”时节,生产运动在“鲁艺”

- 《新华日报》老总编吴克坚的谍战生涯:书写隐蔽战线的不败传奇

- 【缅怀历史,追忆先烈】《新华日报》(华北版)社长兼总编辑何云烈士

- 今日清明:缅怀新华英烈 家国永念

- 《新华日报》木刻版画档案|纪念高尔基诞辰155周年 寻文坛巨匠版画印记

- 《新华日报》木刻版画档案|版画《津浦南段我于部壮烈的牺牲》背后的故事

- 《新华日报》木刻版画档案|田间:中国必须有自己木刻

- 《新华日报》木刻版画档案|艾青:略论中国的木刻

- 【新华报人话当年】许涤新:《新华日报》在重庆做了两件震动山城的事

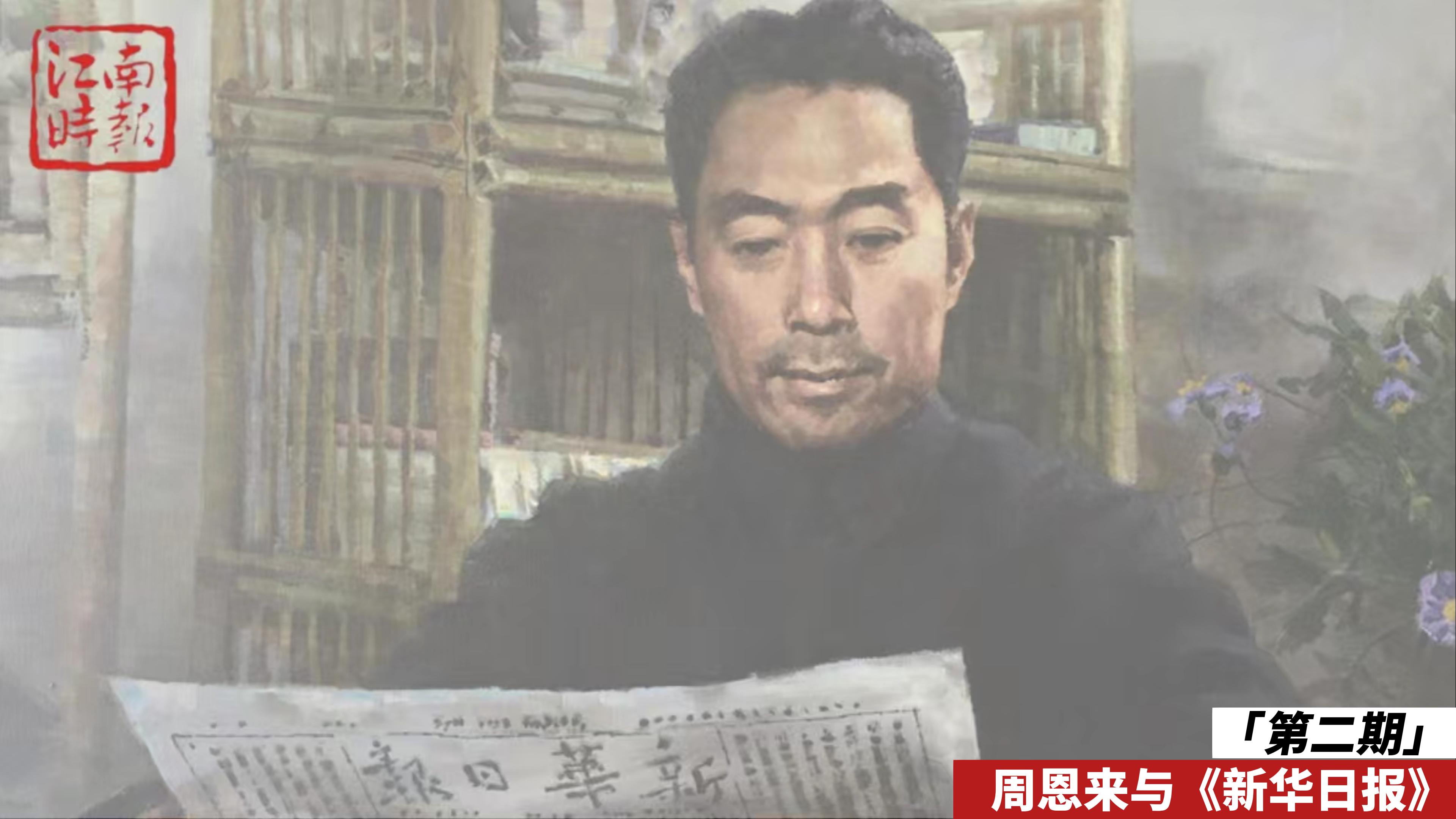

- 纪念周恩来诞辰125周年 回望伟人新华足迹

- 朱有华|开国中将杜平与伟大战士雷锋

- 【新华报人话当年】王强:新华人旧影忆历程

- 珍藏!河南92岁老人给报史馆捐赠图书

- 【新华报人话当年】缅怀追忆寄相思——记刘向东同志二三事

- 【新华报人话当年】李鹏:难忘的教诲

- 【新华报人话当年】赵力田:往事激情二忆

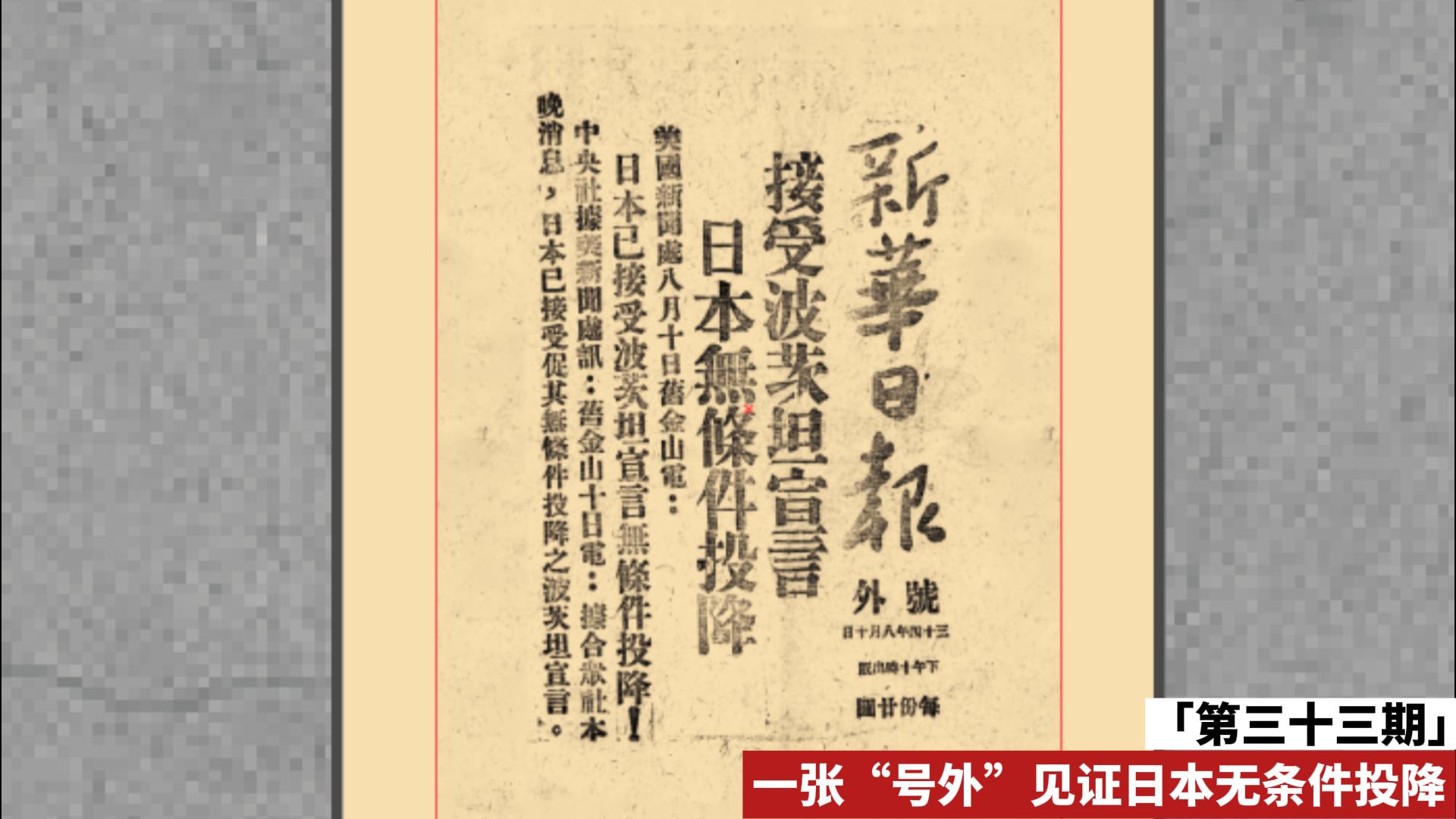

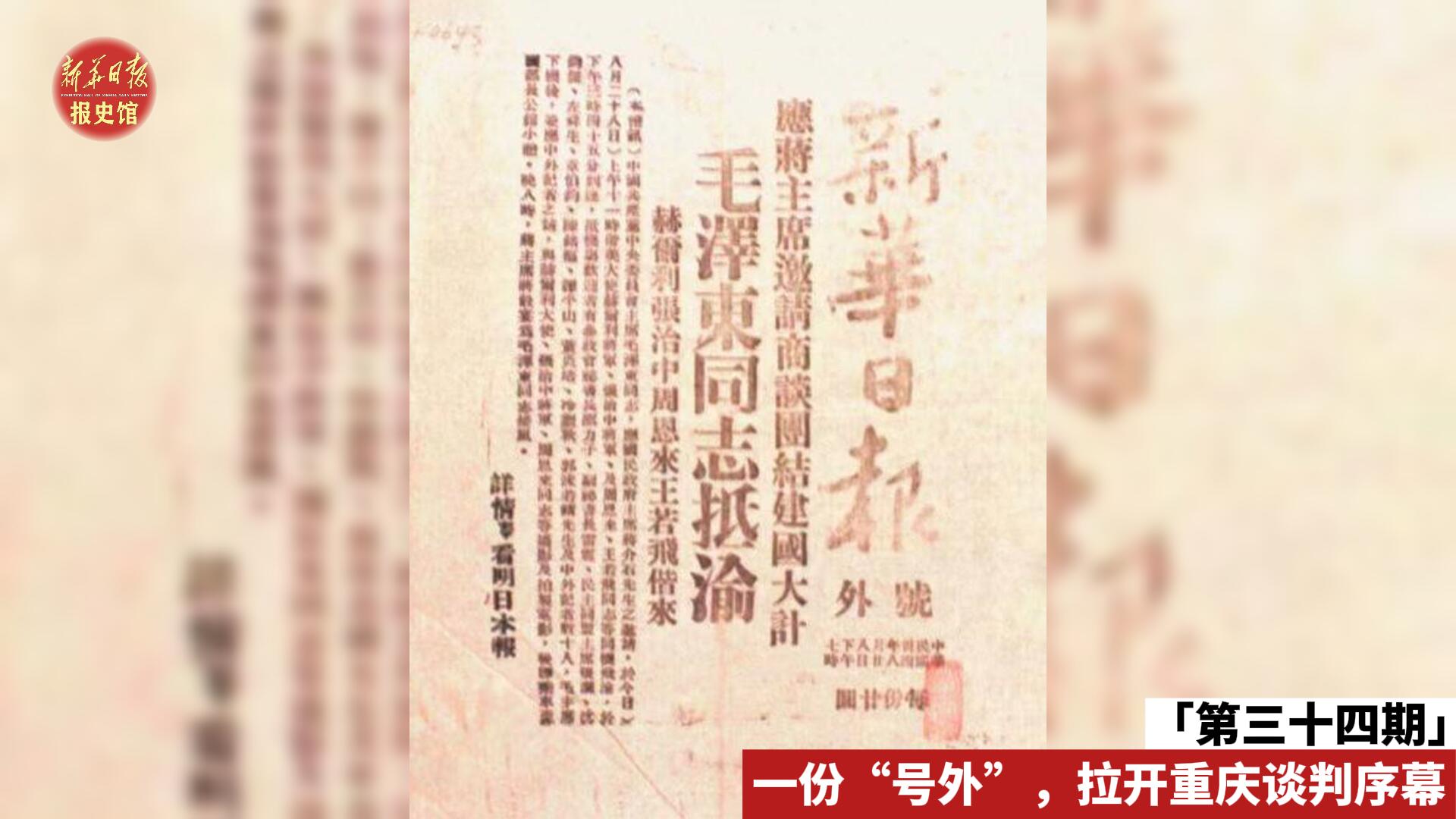

- 【新华报人话当年】武乾:关于重庆时期《新华日报》所出的日本无条件投降“号外”

- 【新华报人话当年】刘向东:“新华园”里一苍松,深切缅怀李承邰先生

- 【新华报人话当年】晓庄:《新华日报》的摄影情结

- 【新华报人话当年】吴近之:忆新华日报校对组的日日夜夜

- 【新华报人话当年】金靖中:一架望远镜

- 【新华报人话当年】李承邰:编辑大楼的灯光

- 【新华报人话当年】章世鸿:忆当年新华日报的通讯员工作

- 【新华报人话当年】刘彦:石西民与新华之友会

- 【新华报人话当年】樊发源:持续“充电” 深入一线 以社为家

- 【新华报人话当年】陈向东:《新华日报》联系群众的创举——“新华之友会”

- 【新华报人话当年】邵平:受益终身的第一课

- 【新华报人话当年】李承邰:光荣的群体 难忘的师恩

- 【新华报人话当年】陈绿原:回忆新华托儿所

- 【新华报人话当年】周桂荣:我卖《解放新闻》

- 【新华报人话当年】石西民:《新华日报》在南京复生

- 新华日报报史馆获吴先斌先生捐借18件珍贵史料

- 南京民间抗战博物馆馆长吴先斌向新华日报报史馆捐借18件珍贵史料

- 新华日报报史馆正式开馆 “楷模”雕像同时揭幕

- 中宣部副部长孙业礼参观新华日报历史展览

- 江苏省新闻摄影学会会员代表参观新华日报报史馆

- 孙志军调研集团并参观新华日报报史馆

- 盐城市委常委、宣传部部长一行参观新华日报报史馆

- 徐州市委常委、宣传部部长一行参观新华日报报史馆

- 连云港市委常委、宣传部部长赵云燕一行参观新华日报报史馆

- 江苏省机关事务管理局一行参观新华日报报史馆

- 同根同源 携手同行 新华社江苏分社来新华报业传媒集团开展主题党日活动

- 重庆红岩联线文化发展管理中心一行参观新华日报报史馆

- 话剧《新华方面军》主创团队来新华采风

- 新华日报报史馆入列江苏省爱国主义教育基地

- “红领巾小讲堂”开讲啦!南京市少工委与新华日报报史馆共建“南京市少先队校外实践教育基地”

- 《天书奇谭》修复上映,造型设计师柯明曾是《新华日报》美编

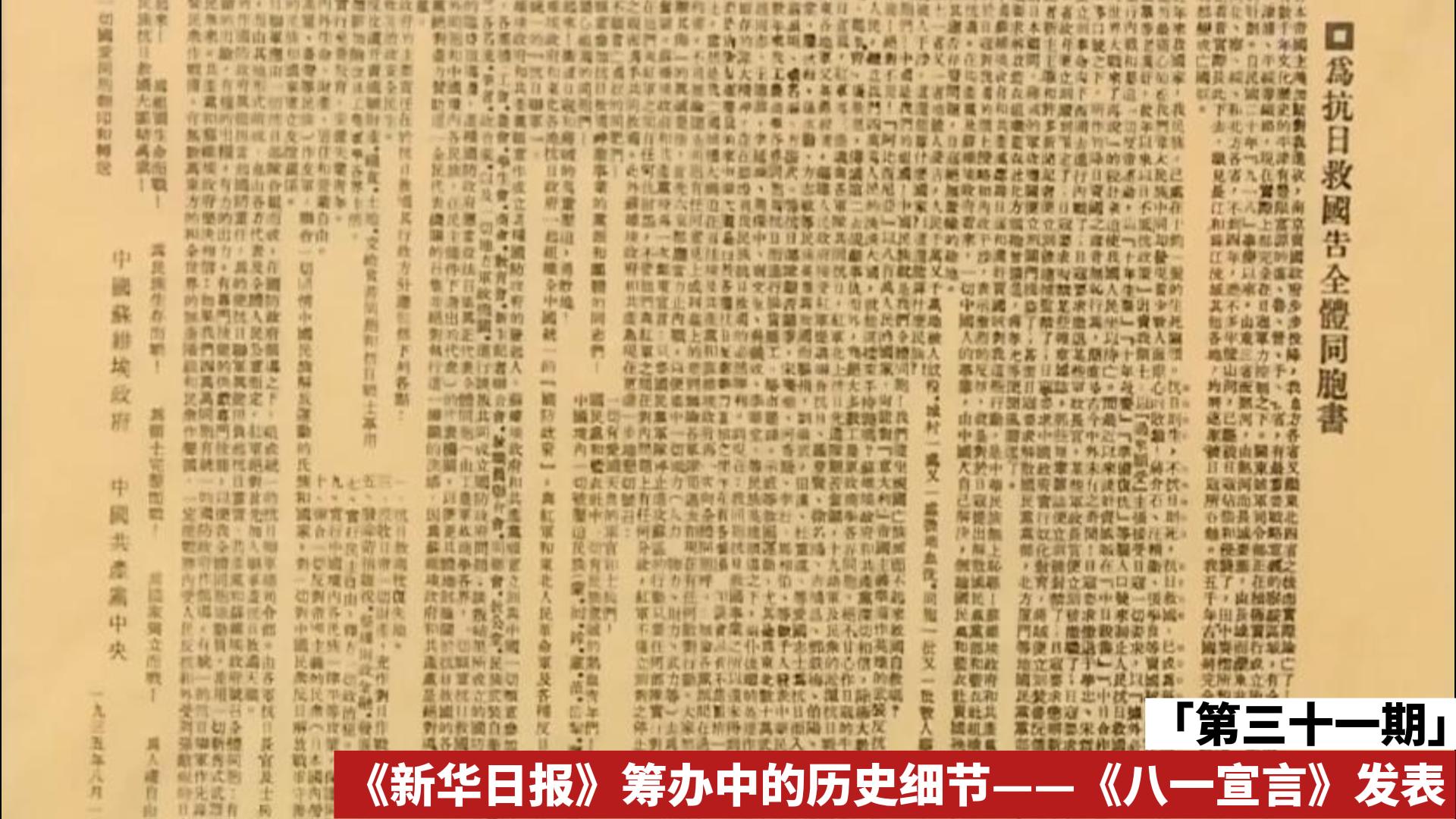

- 【号角】珍贵!《新华日报》历史文本中的“辛亥革命”与中国共产党

- 【号角】《新华日报》1949-2021国庆版速览 | 看中国“72变”

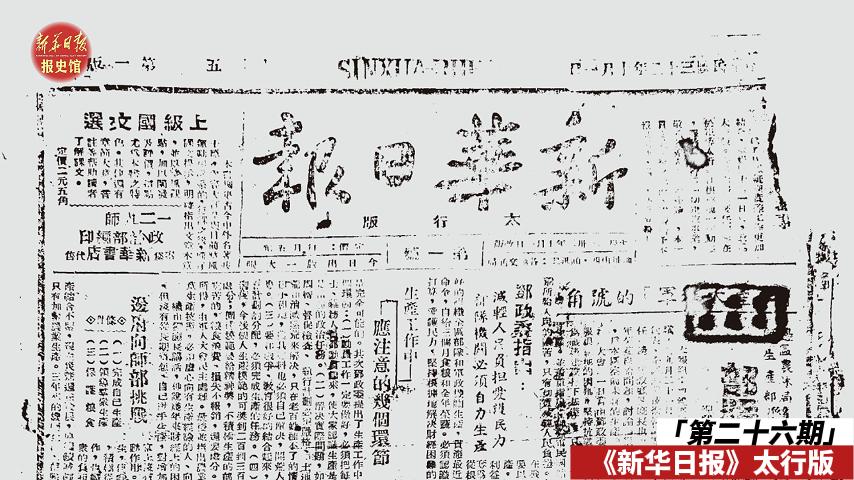

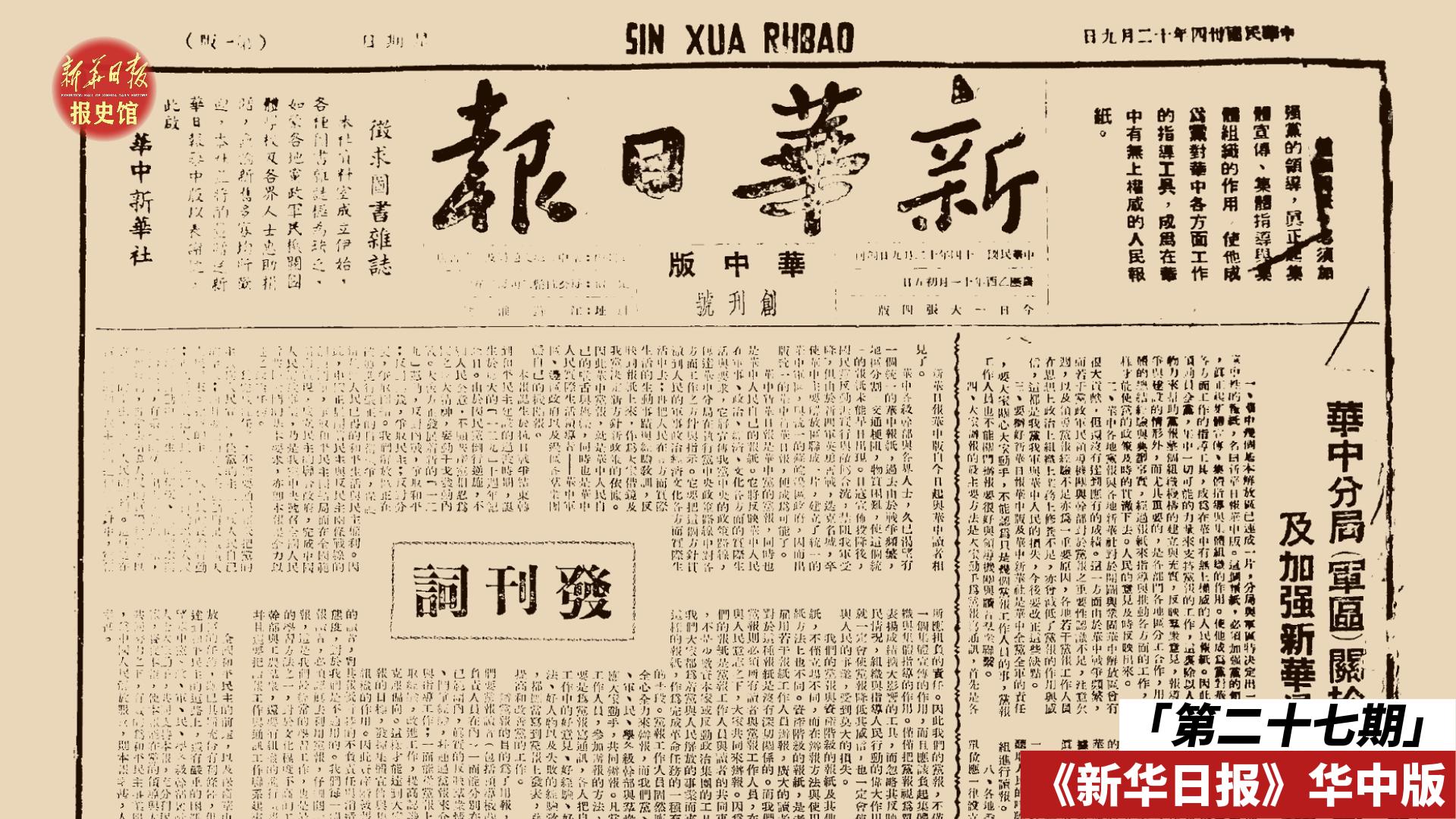

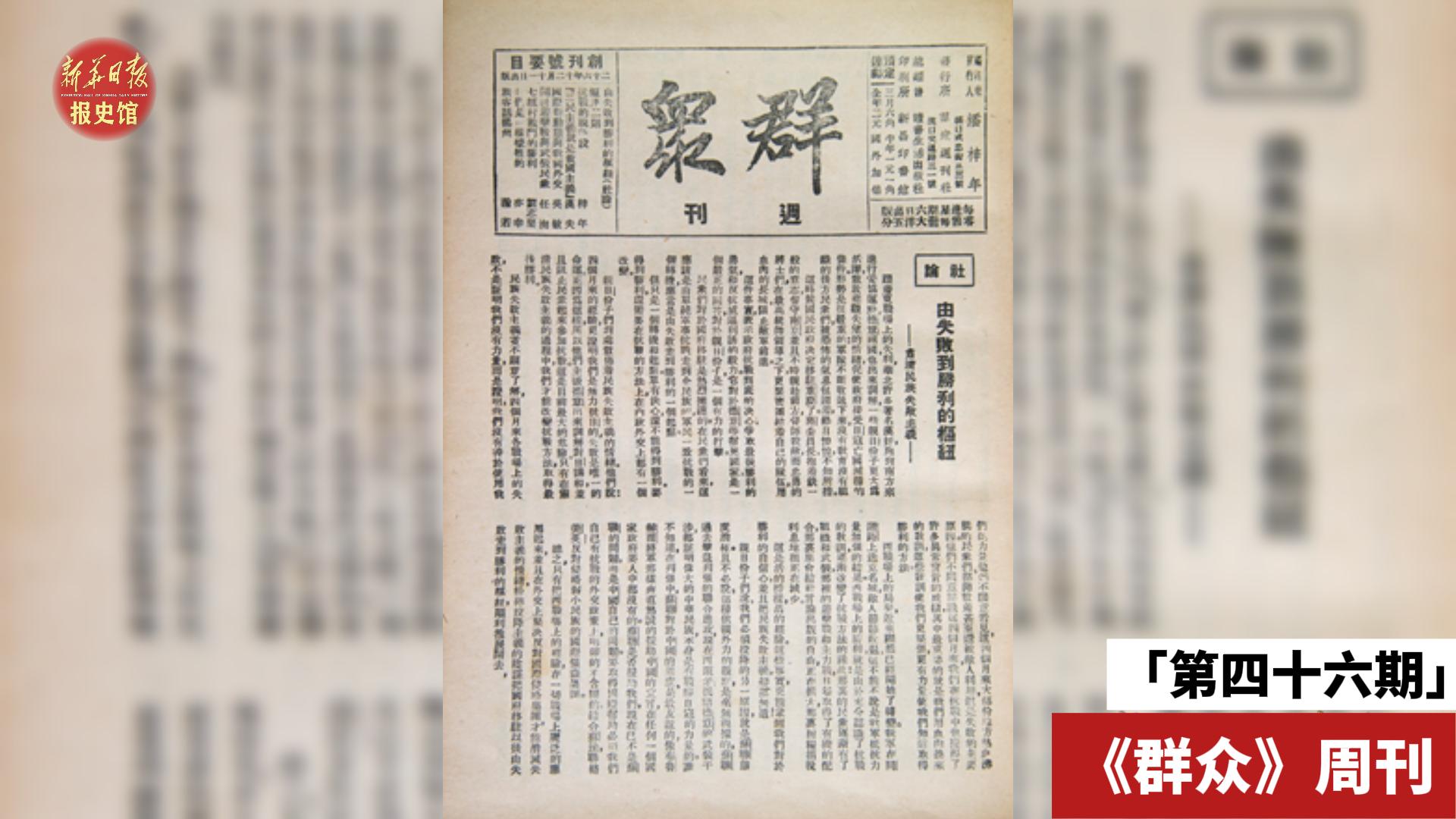

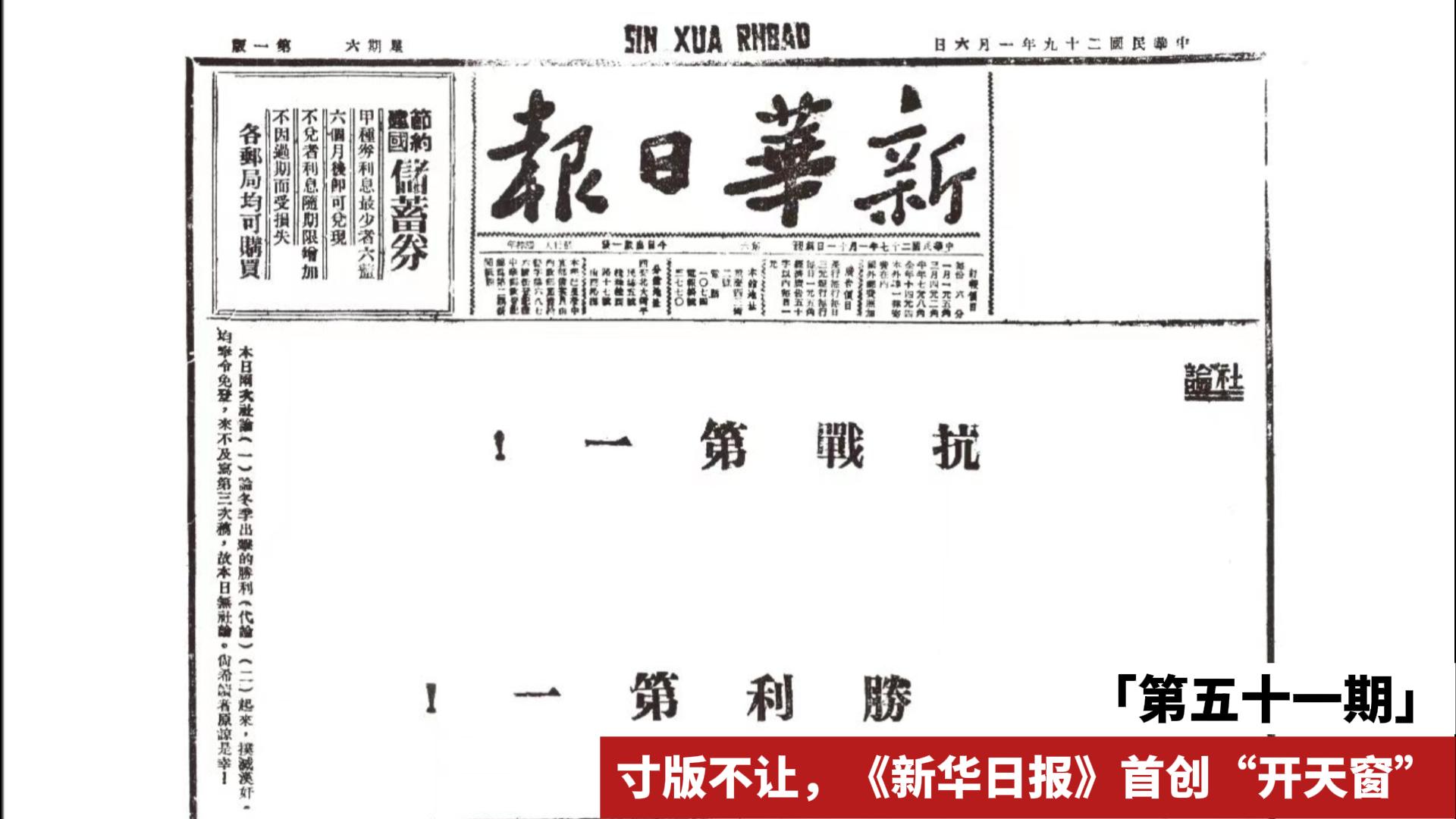

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心㉕

- 《新华日报》旧报翻录|过去,我们怎么庆祝“七一”?

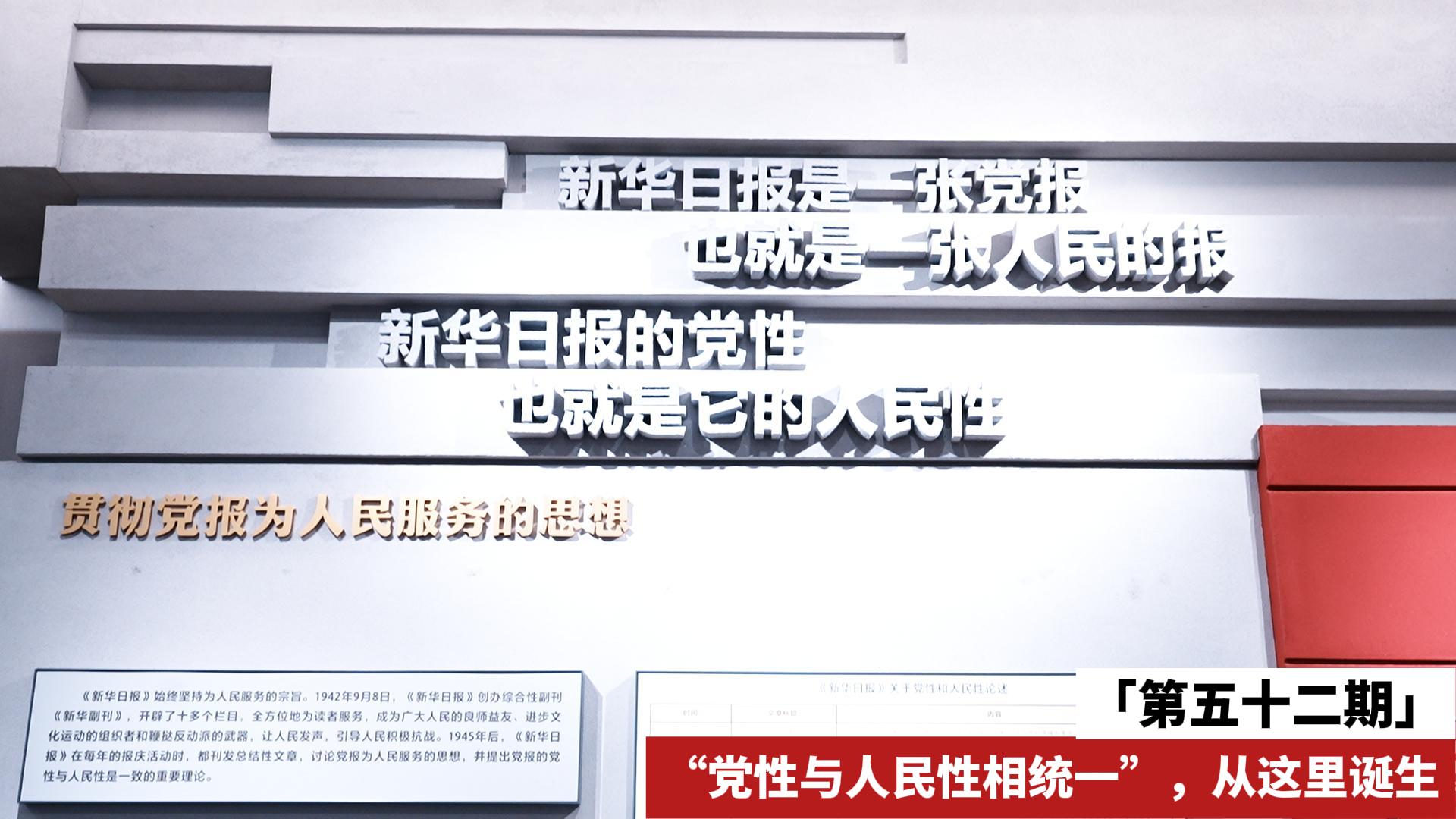

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心㉓

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心㉒

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心⑳

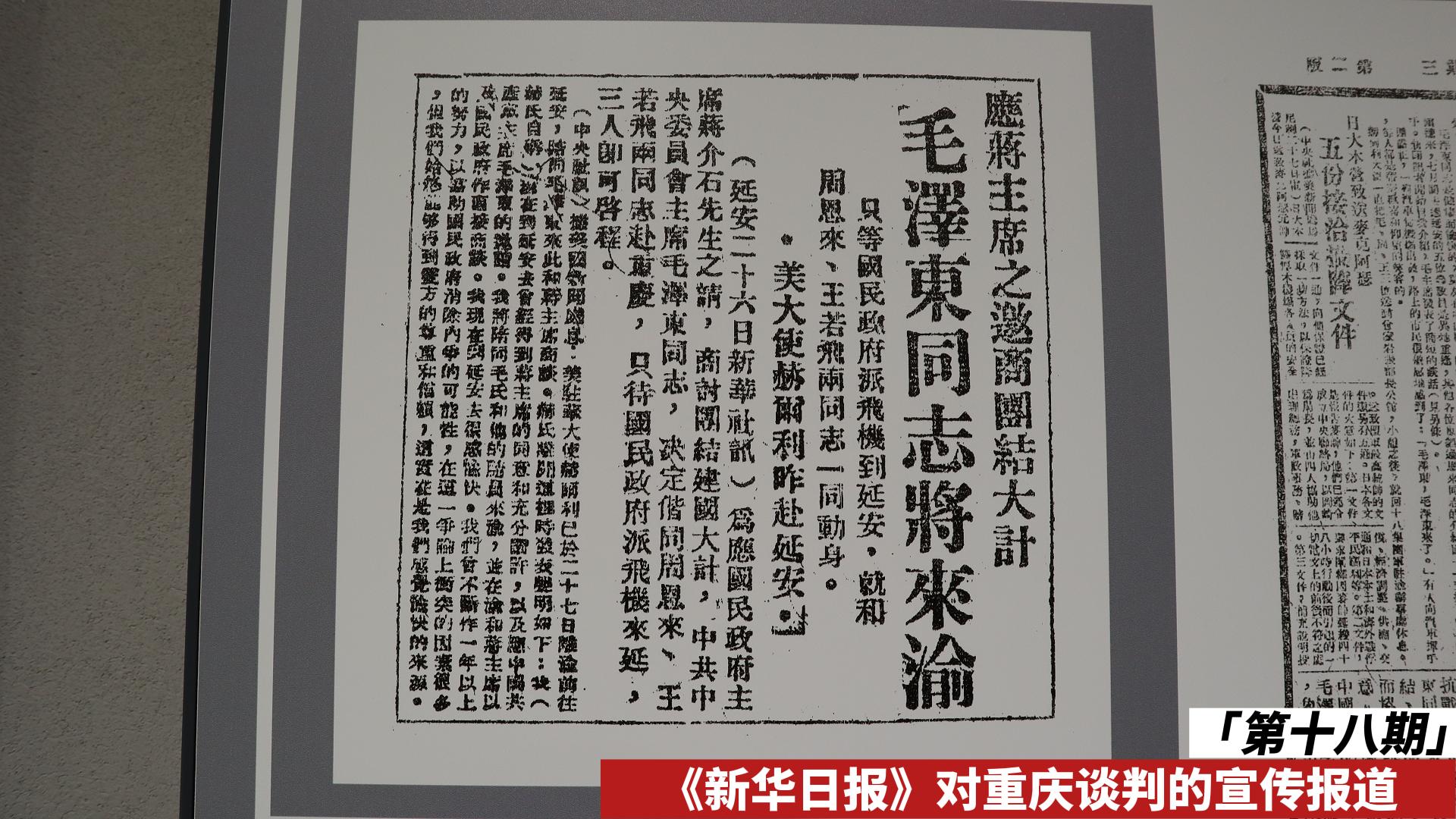

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心⑱

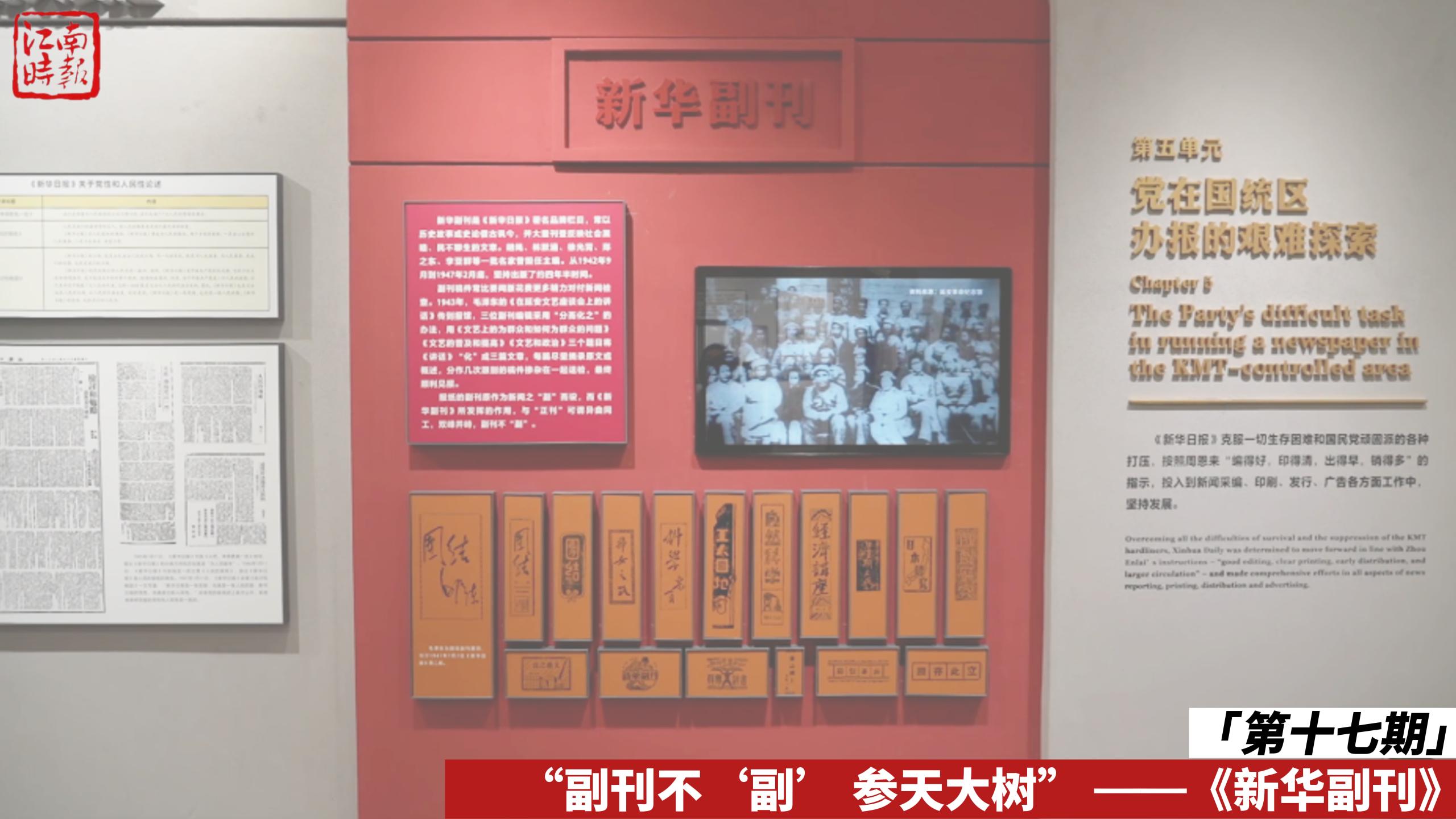

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心⑯

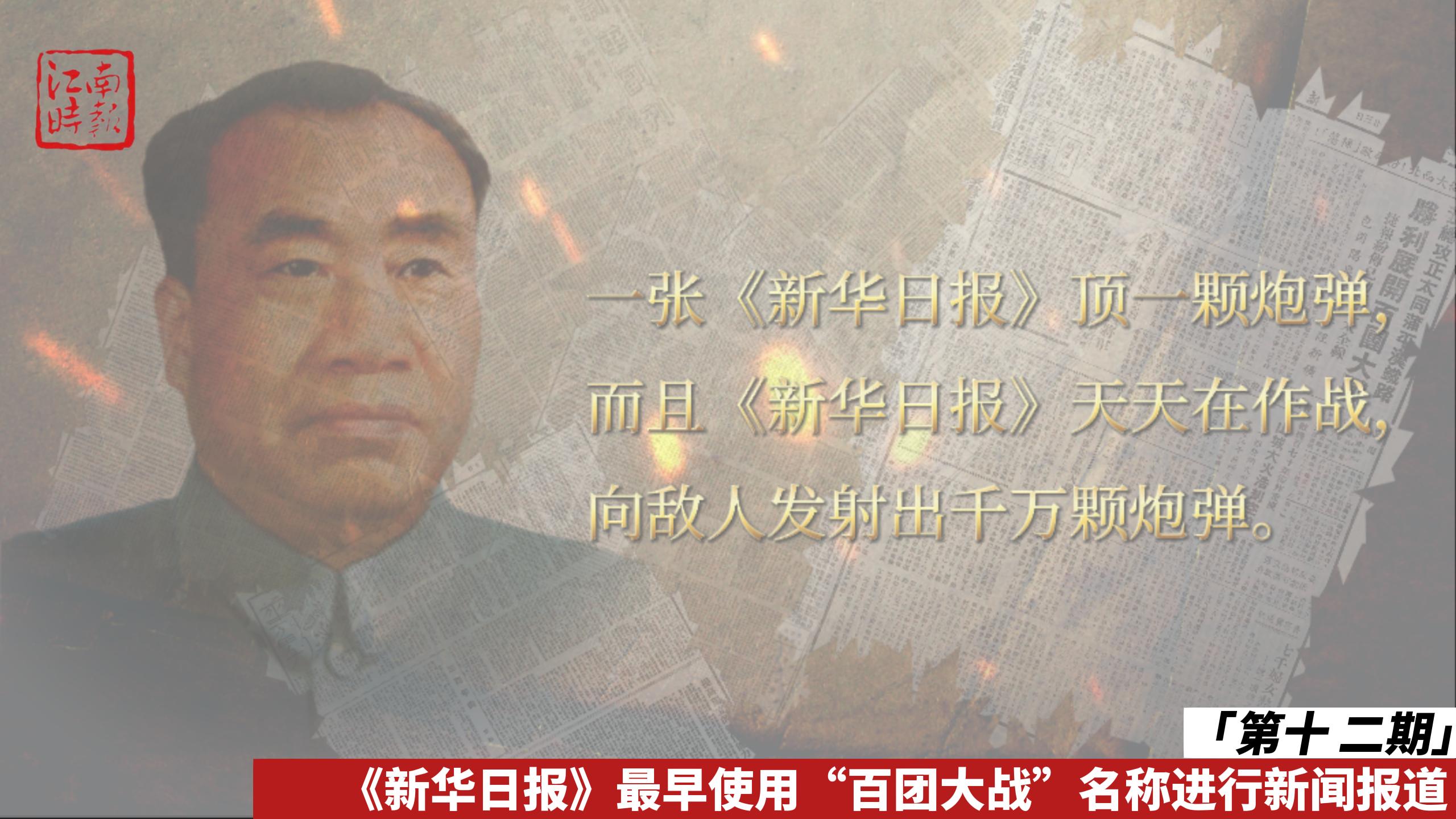

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心⑬

- 【号角催征】解码《新华日报》老报纸里的百年初心⑪

- 《新华日报》旧报翻录 | 黄薇:悼念白求恩大夫(1939年12月4日)

- 烽火诗情迎国庆!在诗歌中重温新华日报抗战版面

- 85岁新华日报老摄影记者晓庄捐赠78幅老照片:“我一辈子都是记者!”

- 新华日报报史馆喜迎油画《周恩来阅读〈新华日报〉》

- 传承红色基因 “红领巾小讲堂”开讲了