江南时报讯 方山,位于六合区横梁街道东南,现为六合境内第二高山,因四面看皆一样,故得名方山。山势雄伟,巍峨壮观,登峰遐瞩,青山隐隐,滁水依依,俯视千顷,林掩山径,良田铺翠。古有“泊舟方山港,吊古方山亭;隋宫罗绮尽,石山鲜痕青”等诗吟咏方山。与横山、奶山鼎足而立,南隔长江和栖霞山遥遥相望,外形为截头圆锥状,全山面积约2平方公里,顶高188米,标高150米。山的外围直径为1300~1600米,山顶平缓,内部凹陷,凹陷处为火山口位置所在,火山口外围直径约600米,底部直径为300米,陷落深度达80米,是全国保存最完好的火山口,南京大学地质系将方山列为学生实践基地。

六合志书中记录的方山景点

据中国古都学会理事,六合学者蔡明义考证,全国有20多个方山,但一直沿用方山名称的唯有六合方山,方山作为全国方氏的发源地,蔡明义通过20多年的研究考证,得到充分论据,六合方山是全国方氏的发源地,也得到了全国大多数方氏宗亲认可。方山八大景也一直成为当地人向朋友推介景点,这样一座有着文化底蕴和自然风光六合名山,可历史上方山记录着哪八大景呢?

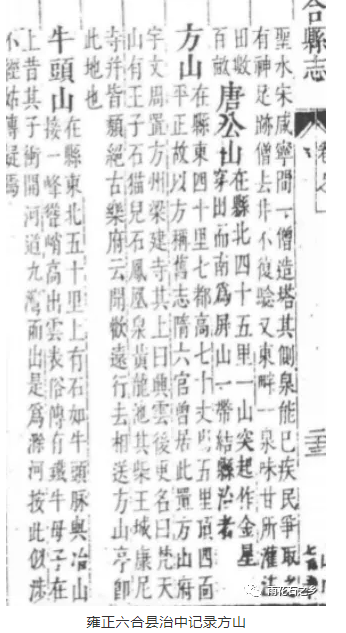

笔者最近查阅了康熙和雍正两本六合县志,作了一番对比。两本县志记载内容基本相同。大意为:方山在县东四十里七,高七十丈周五里,山顶四面平整,故以方称之,旧志隋六官曾居此,置方山府,宇文周置方州,梁建寺其上,叫兴云寺,后更名为梵天寺,山上有王子石、猫儿石、凤凰泉、黄龙池,其柴王城康尼寺并皆頺绝。古乐府云:闻欢远行去,相送方山亭,即在此地。两本县志上唯一不同的是《康熙六合县志》上没有凤凰泉,却有凤凰桥。而在当地口口流传千年的方山八大景一直是凤凰泉,可见《雍正六合县志》是在《康熙六合县志》的基础上进行了修改。当时主要景点除柴王城康尼寺不在口口相传中,其它都一直有着介绍。当时的柴王城是不是现在方山脚下的柴庄,还有待考证。

1983年出版的《六合地名录》上这样记录着方山八大景:有梵天寺、银杏树、仙人洞、猫儿石、背蓬石、王子石、燕翅峰、凤凰泉,人们称之为方山八大景。当地一些人还归纳出方山八小景,虽然版本略有不同,但总体景点都差不多。公共汽车624、627分别从山西南东部干线和北面宁通公路可直抵山麓。景区不收门票,无班车,山上无任何购物,从山下到山顶有一条盘山水泥路,因森林防火实行全天管理,严禁私自开车上山。

方山主要景点具体介绍

梵天寺:原名兴云寺,建于梁天监元年(公元五O二年)为南朝著名四百八十寺之一。宋治平(公元一O六四年——一O六七年)中更名为梵天寺。清咸丰八年(公元一八五八年)毁于火。后由寺中香川老僧重建大雄宝殿。大殿两边有“殿座鹦鹉,石峰千古秀;门临曲涧,流水万年长”的对联,生动地概括了古寺的气势和风貌。此后德全、华光二僧人又于殿后续建“望江楼”上下十八间。据当地老人回忆他们小时候的见闻。那时梵天禅寺建筑宏伟壮观,设有前、中、后三进大殿,前殿中间为弥勒佛,两旁为哼哈二将和四大天王。中殿为大雄宝殿,中间供奉的如来佛祖和药师佛、阿弥陀佛,两旁为十八罗汉。而后殿则为雷祖殿堂,专门供奉雷祖和雷祖娘娘,均为约两米高的坐像。梵天禅寺大雄宝殿两旁的中柱上,由上至下有彩色巨龙盘绕。因为按惯例,一般的庵、观、寺、院中,殿柱上从不允许用盘龙装点,从中可以说明,梵天禅寺正因有贵为王侯将相的方雷供奉于此,故大殿两旁中柱才有盘龙装饰。中国古都学会理事,六合学者蔡明义认为,在一所佛教庙宇中专设雷祖殿堂尚属罕见,结合方氏宗谱,这恰恰印证方山是方雷敕封地的结论。该寺抗日战争中被人拆毁。现有的殿堂五间为解放初期所建,也于2003年倒毁。现梵天寺遗止已成为区级文保单位。

古银杏:高约二十一米。胸围五点七米,相传约为七百年之久的寺前古树。旧时当地人奉为神树。焚香点烛,祈求平安,曾多次因香火太盛,而遭火灾和雷劈,2000年后最终没能存活下来。

凤凰泉:相传方山是凤凰宝地。此泉出于凤凰之嘴,故曰凤凰泉。泉水甘甜淳澈,装满凸出杯体而不溢,梵天寺方丈用此泉水煮茶沏茗,招待贵客。

仙人洞:在寺后半山腰,相传洞内有石凳石桌,是仙人弈棋、隐居之地。据近年考察,洞口高三米左右,越过洞厅,则分左右两个洞穴。左洞深约八米。只可一人爬进,有明显人工雕琢痕迹。深处还有一个半间屋大小的洞室,底部可见绳状溶岩。右洞己被倒塌下来的碎石堵塞,向上投石尚可听到水声。

背蓬石:高丈余。石下有穴,可容三、四人躲避风雨。相传古时山人一遇风雨,无处可藏,即在这形似背蓬的巨石下躲雨,传为天赐神石。石上刻有石凤凰图,并有“至正五年,大吉大利某月某日”刻字。(至正五年为公元一三四五年)

王子石:系一块形似石础而独立的巨石。相传梁武帝之子在梵天寺读经,游山时曾坐在此石休息;又传此石似王子,故名,方山盛产玉子石,邑志误作“王子石”。

燕翅峰:在方山西南峰巅,高约五丈,石峰陡立,若悬若离,似燕待飞,游至峰下,览此壮观,其奇,其险,令人惊叹。

猫儿石:在方山东北峰,与燕翅峰南北对峙;五块巨石,形似群猫,集于峰顶,姿态各异。相逗成趣。

火山口:是南京地区诸多火山锥中保存完善者之一,是一座死火山。中心凹陷处为火山口位置,形如像一面开口的圈椅状,海拔高度为一百八十八米,锥体高度平均为一百三十五米;基底直径平均为四百米,最大深度为八十米。它发现于六十年代,其保存完好的机构、标准的火山口地貌和特殊的物质成分,吸引着国内外广大地质工作者。一九八三年十月,北京科教电影制版厂、江苏电视台都曾到方山拍摄科教片和电视新闻片。

防空洞:为了老百姓和解放军战士防御空中打击的时候所躲避的场所。所看到的防空洞是已经废除了机关、陷阱等设施!但是还是能看到其设计的巧妙、安全。防空洞长度不一,采用混泥土浇筑而成,高2.4米左右,宽1.4米左右。原机关陷阱有:机枪口、流沙、灌水、双门(一个洞2个口,一个口关闭另一个口会自动开启)。洞中有许多房间,是为了躲避战争设立。为了安全现洞口都已封闭管理。

虎石松:在燕翅峰下。左有巨石如卧虎憨眠,右立黑松苍劲挺拔,松石相间,古朴典雅,如雕似刻,很富风光之胜。

一首古乐府写出方山多情地

康熙六合县志中记录古乐府云:闻欢远行去,相送方山亭,这首诗的全部内容及作者、年代和所表现的内容诗意解释是啥。笔者通过百度百科搜索找到了相关介绍。《石城乐》南北朝,作者佚名(即不知道具体名字)。闻欢远行去,相送方山亭,风吹黄檗藩,恶闻苦离声。诗的主要词意即,闻:闻听。听说。欢:喜欢之人。爱人。方山亭:南京六合著名亭子名称。黄檗:亦作“黄柏”。落叶乔木。树皮淡灰色。开黄绿色小花。木材坚硬。茎可制黄色染料。树皮中医入药,有清热、解毒等作用。木心苦涩。藩:藩篱。篱笆。恶闻:恶心听闻。不愿听闻。苦:悲苦的。离声:别离的声音。

诗的起首二句开门见山,点明了事情的缘由,同时也暗示了女主人公的身份。“闻欢远行去,相送方山亭”,因闻欢而相送,可知他们并非正式夫妻。这句是说,当女主人公得知情人即将远行,便匆匆赶来为他送行。男子要到什么地方去?去做什么?诗中没有交代,但一个“远”字却表明这次出行不同寻常。情人要到一个十分遥远的地方去,何时才能团聚呢?看来遥遥无期。因而,女主人公将情人依依不舍地送了一程又一程,一直送到方山亭这个地方,那时长江从方山边流过,可见情人将从山下码头乘船远行。

接下来似乎该写离别的场景了,可诗中却荡开一笔,转而对方山亭周围的景物进行了描写。“风吹黄檗藩,恶闻苦篱声”,表面上是写送别的环境,而实际上则表现了女子送别时的心情。“黄檗”,是苦木,“黄檗藩”,指用苦木黄檗做的篱笆,所以叫“苦篱”,这正同“苦离”谐音双关。阵阵风吹苦篱,仿佛在不断地催促男子远行,而女主人公厌恶听到这令人心碎的离别之声。这里融情于景,谐音双关,十分细腻地刻画了女主人公此时复杂而微妙的心情。

这首民歌虽无缠绵悱恻、魂牵梦萦之词,但字字句句如从肺腑之间流出,其情之纯、之真、之深,动人肺腑。

乐府是汉代封建王朝建立的管理音乐的一个宫廷官署。它最初始于秦代,到汉时沿用了秦时的名称。根据《汉书·礼乐志》记载,公元前112年,汉王朝在汉武帝时正式设立乐府,其任务是收集编纂各地民间音乐、整理改编、制订乐谱与创作音乐、进行演唱及演奏等。后来,人们就把这一机构收集并制谱的诗歌,称为乐府诗,或者简称乐府。唐代以后,即把 指汉、魏、晋、南北朝的乐府诗称为古乐府。后代模仿其体制的作品,有时也称古乐府。

可见这乐府诗应该是流传于当年的方山府周边的民间唱词,后被官方收录,所以具体作者不明,从这首乐府诗中我们读出了六合方山古时就是情侣约会谈情说爱之地。

无独有偶,山海经中也记录着方山一段爱情故事。黄帝一次赴昆仑山游玩,不慎丢失了一颗又黑又亮的宝珠。这颗宝珠是黄帝的第一夫人蚕丝神嫘祖当初赠给他的定情物,黄帝十分珍惜,因而非常焦急,不断派人四处寻找,最后还是由糊涂神罔象在漫不经心、恍恍惚惚中找到了。(《山海经》•《西山经》上有记载)。

学者蔡明义介绍,六合方山自古盛产雨花石,雨花石珠圆玉润,玲珑剔透,色彩斑斓。而又黑又亮的雨花石,实属雨花珍品。寻觅不易。既然是方山侯之女嫘祖当初的定情物,这又黑又明亮的宝珠很可能就是来自方山的一枚美丽的黑色雨花石。

朋友们,见证爱情速来方山打卡吧!看方山八大景,感受古乐府中的爱情故事。