“气温是28.5摄氏度,风向为南风。”6月22日上午9点35分,用气象五参数仪测量完现场气象条件后,王骏飞决定在被投诉企业南侧闻臭、采样,他在江苏省环境监测中心做嗅辨员已经5年多了。在江苏,共有159名这样的恶臭嗅辨员,他们是一群用鼻子鉴定空气中臭气浓度的环境工作者。

工程师正在测量现场气象条件。 王静 摄

嗅辨员记录现场闻气结果。 王静 摄

“近年来,恶臭投诉在群众信访中占比增多,对企业及化工园区附近居民影响较大。”江苏省环境监测中心分析部副部长王荟说,在空气中闻到了臭味但并不代表恶臭气体排放超标。仪器一般只能精确分析某些单一成分气体的浓度,面对复杂的混合臭气却无能为力,有些物质浓度不高就能闻到异味,这时就需要嗅辨员来判断到底有多臭。

在现场,工程师要初步判断异味种类、味道强度有多强,如果需要采集空气样本,就使用真空瓶及真空罐。透明玻璃材质的真空瓶采集的气体用于嗅辨,判断有多臭,而金属真空罐采集的气体主要用于成分检测,分析具体物质及相关浓度。“实验室分析原理不同,采样所需工具也不同。”王骏飞说。

采集样本气体所需仪器,左为真空罐,右为真空瓶。 王静 摄

回到实验室后,工程师会根据味道强度决定样本气体稀释倍数,将真空瓶采集到的样本气体与纯净空气混合稀释,置于恶嗅测试专用袋中,再和其他2只装有纯净空气的袋子一起交给其他嗅辨员“盲测”。

“普通的闻起来有股塑料味,样本空气袋会有刺鼻气味。”参与此次嗅辨任务的工程师毕凤稚坐在小隔间里,依次揭下3个空气袋上的白色塑料阀,分别闻了2-3秒后选出觉得有异味的袋子,填写表格,记录结果,等待分发下一批样品。为了让嗅辨结果更加真实可信,排除现场采样人员主观干扰,在实验室嗅辨需要至少6名嗅辨员独立闻嗅,同一稀释浓度样品要重复闻3次。

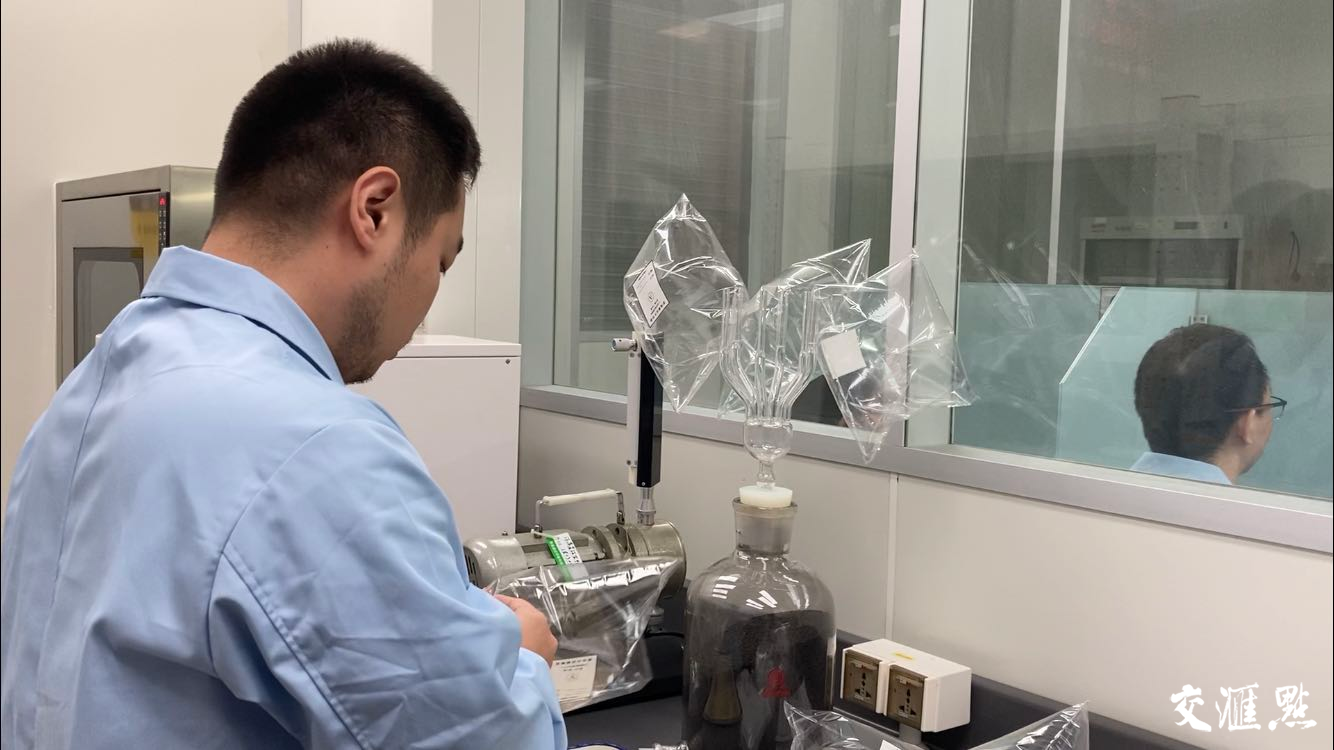

工程师在实验室配气。 王静 摄

嗅辨员在实验室记录嗅辨结果。 王静 摄

通过增加稀释倍数,进行多次检测,直至嗅辨员分辨不出异样空气为止才能结束嗅辨。“稀释倍数的大小可以体现臭气浓度,数值越大,说明越臭,因为需要稀释的倍数越多,才能让人刚好闻到异味。”王骏飞解释道。

“嗅辨过程严格依照国家相关标准进行,最后的判定结果具有法律效力。”王荟说,每次嗅辨任务至少需要8名工程师,2人负责现场采样及气体分配,6人在实验室嗅辨,今年全省新增131名恶臭嗅辨员,他们大多本就从事环境监测工作,经专业培训后持证上岗,目前省内每个属地监测站至少有10名嗅辨员。

由于人的嗅觉感官功能会随着年龄增长而有所退化,嗅辨员年龄要求在18至45岁之间,“嗅觉太过灵敏或太过迟钝都不能当嗅辨员。”王骏飞说,为了保证判断臭味是否构成污染的客观性,嗅辨师需要进行统一培训、考试,持证上岗,其中嗅觉测试要求分辨出汗臭、粪臭、花香、甜锅巴、成熟水果这五种气味,取得嗅辨员资格证后,每三年都要进行“年审”。

当天在实验室嗅辨的毕凤稚没有化妆、没有喷香水。为了不影响判断,接到任务前一天和当天,嗅辨员不能吃味道特别重的食物,如果感冒或其他原因影响到嗅觉,也不能参与闻嗅。

交汇点记者 王静 吴琼 文、摄