60年前的今天,毛泽东第三次题写《新华日报》报头

沿用至今,激励新华报人接续奋斗

1964年7月29日,毛泽东第三次为《新华日报》题写了报头,勉励《新华日报》新闻工作者办好这张具有光荣历史的党报。三次题写报头,充分反映了毛泽东对《新华日报》的关心,以及对党的新闻宣传事业的高度重视。

毛泽东第一次为《新华日报》题写的报头

毛泽东第二次为《新华日报》题写的报头

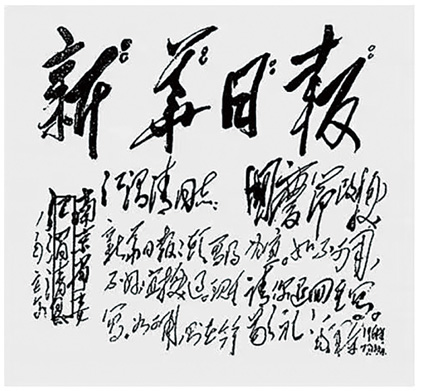

毛泽东第三次为《新华日报》题写的报头

三题报头 “新华军”的无上荣光

“报纸的作用和力量,就在它能使党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法,最迅速、最广泛地同群众见面。”1948年4月1日,毛泽东在对《晋绥日报》编辑人员的谈话中,充分肯定了报纸的重要作用。

毛泽东把新闻宣传作为进行革命活动和社会主义建设的重要思想武器和政治阵地。作为中国共产党第一张公开出版的全国性政治机关报,毛泽东始终关注《新华日报》的创办、发展、壮大,作出过许多重要的指示,为《新华日报》撰写代论并发表署名文章。他将奋战在国统区的新华报人亲切称为“新华军”,高度评价《新华日报》“同八路军、新四军在敌后作战一样,抵得上党的一个方面军”。《新华日报》于1949年在南京恢复出版后,毛泽东更是三次为《新华日报》题写报头。

1949年9月,解放全中国的战斗仍在进行。新中国诞生前夕,毛泽东第一次为《新华日报》题写报头,新的报头于1949年9月17日正式启用。

1953年2月23日,毛泽东在南京视察,不顾舟车劳顿,再次为《新华日报》题写报头。2月25日,毛泽东第二次为《新华日报》题写的报头就与读者见面了。

1964年7月29日,毛泽东在宣纸上把“新华日报”四个字写了多遍,最后亲自选定,在每个字的右上角画了双圈,并附信给时任中共江苏省委第一书记江渭清,信中写道:“新华日报报头写得不好,宜换过。现重写。如可用,则在今年国庆节改换为宜。如不可用,请你退回重写。”

1964年10月1日,《新华日报》隆重启用毛泽东第三次题写的报头。当天,《新华日报》在报眼处刊登《致读者》:“……毛主席为我们题字,是对我们的亲切关怀和巨大鼓舞。我们一定要用实际行动来回答毛主席的关怀和期望。我们要更高地举起毛泽东思想的伟大红旗,把《新华日报》进一步办好。”

1964年10月1日,《新华日报》启用毛泽东第三次题写的报头

手握薪火 做党和人民信赖的新闻工作者

毛泽东博览群书,对报刊更是有着一种特殊的感情。无论是战争年代还是和平年代,他都十分关注各种报刊。他阅读报刊的兴趣之浓厚,到了一日不读报犹如一日不喝水的程度。

青少年时代的毛泽东,踌躇满怀,立志“改造中国与社会”。他接触的第一份报纸是梁启超主编的《新民丛报》,并从此开始接受先进思想。在湖南第一师范学校读书的几年里,他一共花了160元钱,其中有三分之一用于订阅报刊。

毛泽东不仅早早养成了爱读报刊的良好习惯,而且还是一个著名的报刊活动家和政论家。报纸成了他从事革命斗争和政治运动的武器。他曾在新民学会学习会上说:“我所愿做的工作,一是教书,一是新闻记者。”报纸在毛泽东成为坚定革命者的过程中起到了极其重要的启蒙、指引作用。

井冈山时期,在艰苦卓绝的斗争岁月中,毛泽东想方设法坚持读书读报。他能够从国民党报纸上那些大量掺假的报道中,分析出国民党的动向和意图、当前的形势和发展趋势,以决定红军的战略和策略。为了能够搞到尽量多的报纸供毛泽东阅读,他身边的人可谓“费尽了心思”。“在湘赣边界时,因敌人封锁,曾两三个月看不到报纸。去年9月以来,可以到吉安、长沙买报了,然得到亦很难,到赣南闽西以来,因邮路极便,天天可以看到南京、上海、福州、厦门、漳州、南昌、赣州的报纸,到瑞金县可看到何键的机关报长沙《民国日报》。真是拨云雾见青天,快乐真不可名状……”1929年4月5日,毛泽东在瑞金县指出在赣南、闽西建立根据地的优势,在给中央的信中写道。

1935年9月21日,红军长征到达哈达铺。毛泽东不顾长途跋涉的疲劳,连忙先去寻找“精神食粮”——报刊来读。抗日战争、解放战争时期,毛泽东一如既往重视报纸的上传下达和宣传鼓动功能。

新中国成立后,毛泽东阅读的报纸数量更多了,范围更广了,他把报刊作为了解各行业动态的窗口和风向标。除了办报、读报,毛泽东还为报纸撰写发刊词,撰写述评、社论、时评等各类文稿。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。毛泽东前后三次为《新华日报》题写报头,一直鼓舞着新华报人努力做党和人民信赖的新闻工作者,不断书写中国新闻事业的新篇章。

油画《1964·毛泽东三题〈新华日报〉》 冯健亲/绘

(刘瑜)