编者按:

傅益瑶是我国著名中国画家、“新金陵画派”主要创始人傅抱石先生的三女儿,她的青少年时代即是在她父亲傅抱石先生身边度过的,耳闻目睹或亲身经历了傅抱石先生晚年的绘画创作、家庭生活和社会活动。我们在她寓所进行了专题采访,请她对傅抱石先生的家庭生活、中国画创作、社会交游、爱好等相关问题进行回忆,以显现一代中国画名家特有的艺术风貌,展示出其独特深邃的内心精神世界。此为有关傅抱石晓畅音律与戏曲的采访内容,有不少具体事例、历史细节均为首次披露。

1959年傅抱石为人民大会堂创作巨幅国画《江山如此多娇》

赵为赵启斌

庄为庄天明

傅为傅益瑶

赵:傅抱石先生通音乐吗?

傅:通音乐。我爸爸音乐特好,耳朵特灵,老舍太太也讲,说我爸爸音乐特别好,谈音律方面的事情,老舍都很佩服。从前的人真怪啊,有好多东西自通,他不把它当成一个自己通哪一样,但是,碰到了就会在一起。他常拉着我们的手唱岳飞的《满江红》,所以我从小就会唱:“怒发冲冠,凭栏处……”。我爸爸声音不太好,但是他的音律好,以前梅兰芳就讲他拉的京胡可以做琴师了。

赵:傅老师,你谈到你父亲看戏,喜欢地方戏曲。你认为父亲的画当中有没有音乐性的东西?

傅:特别多,这点没有人谈。我爸爸音乐特别好,在家里面经常拉京胡。对音乐的感受特别多,我爸爸老骂我,“我怎么会生出你这么样的左嗓子女儿出来”。我小时候最喜欢粉墨登场,参加小红花艺术团、中学生艺术团,唱歌老走音,我唱不准。后来我爸爸就说,我看算了,我这个女儿没指望。左嗓子,就是声音听不准的,所以我原来参加独唱组,结果呢,一唱到那就走音,老师说算了,参加合唱吧,后来变成参加话剧。爸爸的音韵感觉特别好,他给我讲,京胡和二胡完全不一样,京胡有两根弦,高过二胡的音律。我就不懂了,他说它这个声音可以一直抛,唱戏的要是跟琴师搞不好的话,声音断了,琴就断了,因此大家一听就想这个人声音不好。他害他,让人家知道。从前唱京戏声音不是从肚子里出来的,就是天顶音,声音是从这出来的,可以放得很高。但实际上并不是真正的那么高,靠什么,靠京胡的声音带上去。人家听到这个琴声,以为是真声。如果跟琴师搞不好的话,等到你没有声音了,琴就下来了,人家一听就晓得这个人不行,等于害了他,琴师特别重要。所以梅兰芳的琴师是他叔叔,他后面的琴师王琴生,我跟他特别好,所以我也特别晓得这方面的名堂的,我爸爸老讲这个京胡的事情。他对音乐很投入,当听到我唱歌那么左嗓子,他悲哀啊:“我怎么生出这种女儿呢”。

赵:中国画讲究气韵生动,我总感觉他画里,有一种韵律在里面。

傅:我现在才知道,黑格尔讲过一句名言,说“时间艺术和造型艺术中间没有分水岭”,不是说两件事情,是一个事情,水墨画就是这样。我爸爸讲,“从落笔的时候开始,整个的过程都是艺术,都是绘画性的,不像油画,改一改,涂一涂”。我爸爸很喜欢音乐中的变化,很轻盈的、很浓重的,这和笔墨的变化完全是一回事。他后来画的西洋风景,能画的那么好,跟西洋音乐有关系。钱松岩也画了,李可染也画了,他们画出来的西洋风景基本上和他们画的中国风景没什么不同。现在也是这种情况,但是傅抱石完全不是这样。布拉格的顶棚画的那么轻盈,那个线条西洋味很重。

傅抱石《琵琶行诗意图》 南京博物院藏

赵:就像在欧洲住了几十年一样。

傅:你讲的太对了。我记得爸爸那天很高兴。当时大使馆的朋友来跟爸爸讲,说我爸爸《布拉格宫》放在他们捷克博物馆里,好多人都讲我们的布拉格有那么美吗?布拉格实际上是在城市中间,我因为看过那个画以后,一直以为那是一个植物葱郁的环境里的宫殿,其实不是。我爸爸会把那个植物葱郁的环境和它结合的那么好,而且当地人一点没有说这不是我们的布拉格,而且觉得更是他们的布拉格。这一点我觉得跟音乐有关系。西洋音乐跟中国音乐不太一样,它讲究的是一个回旋曲,音乐的韵律和我们中国的宫、商、角、徵、羽五音包含的戏剧性不太一样。我爸爸画欧洲风景,非常有戏剧性。包括后来画中国风景,就画现代风景。比如说画松花江,我觉得非常有音乐性。还记得松花江上一条船,它穿过去,后面留有一条水浪吗?我妈妈夸我爸爸的时候,我爸爸就是蛮得宠的那个感觉。因为我爸爸画只有我妈妈看,而且我妈妈经常不讲好话,她是第一个读者。但是这次她说,“这个真是绝啦,你这张画的真好啊,像音乐的余音袅袅”。

傅:音乐很奇怪,它不用语言去描述一个故事,没有具体的人事,没有一个造型。但它有激情,情绪是激动还是不激动,直接传达给你。这次在纽约大都会博物馆展出的《抢渡大渡河》,我爸爸画这个画的时候我就在旁边。我爸爸老讲,“那个水啊,那个波浪啊”,波浪的动态实际上是个音乐,绝对不是一个简单的绘画,它不是波浪形,而是波浪在动的那个节奏和魄力,就像你讲的力量。没有音乐的人什么也做不了,不要讲画画了,事也做不了,最怕平铺直叙。音乐实际上是精神和物质融在一起的状态,绘画更明确了这个状态。比如鸟声啊,鼓声啊,特别是莫扎特的进行曲,那种鼓声……,像我们中国人讲的“不闻人声,但闻马声”。爸爸给我读《秋声赋》这篇文章的时候,实际上就是音乐,所有的描绘都是音乐性的描绘,因为外面什么都没有,但是像千军万马走过来,而且越走越急,而且是衔枚疾走,不能够有声音。我爸爸有一次在杭州风景写生,画九溪十八涧,就在那讲,“重重叠叠的山,弯弯曲曲的路,高高低低的树,叮叮咚咚的水”。他写在上面,同时也说给我,这个事他特得意。我爸爸蛮可爱的地方就是他得意的时候他会很积极的讲出来,他不会羞涩的。我妈妈和爸爸之间越吵架越好,也在这个地方。我说爸爸你这个声音都画出来了。我爸爸就说:“是啊,画最难的就是画不出声音来,把声音能画出来才叫画”,他就这样讲。我有时候觉得我爸爸妈妈真的蛮可爱的,虽然吵架的时候头疼的很,但很可爱。“弯弯曲曲”的路确实是一个美景,因为你没有弯曲就会失之千里。没有“高高低低的树”,就没有大自然跟人的亲切,就没有大自然的存在。还有远远近近的山。最难的就是“叮叮咚咚的水”啊,我爸爸老讲,最难的就是叮叮咚咚的水。叮叮咚咚本身不是噪音,是一个弦乐,是一个旋律。

傅抱石《横筝仕女图》 纸本 设色 55.9×44cm 1945年12月6日 台北故宫博物院藏

庄:你爸爸还拉京胡,二胡拉不拉?

傅:我不知道,后来他也不太拉了。我记得他的时候,还是比较早,好像初中以前,看他拉京胡比较多。

庄:京胡是不是拉京剧的?

傅:也不是京剧的,京剧听得出来,我没有太大的印象了。我爸爸说过,“梅兰芳跟他讲,你这个京胡拉的真不错,都可以给我做琴师了”。而且还讲过,“抱石要是扮起像来,扮成旦角比我要强”。我到日本我爸爸的老师金原省吾家去,他太太还活着,也快九十了,拉着我的手,很激动。她卧房的墙上挂了一张我爸爸当年没画完的一幅画,一张小画,挂在那。她给我讲,“哎呀,你爸爸多白啊,你怎么这么黑啊”。然后摸摸我的手说,“你爸爸的手多软啊,你的手怎么这么粗啊”。四十多年没见,感觉都没有变,就说明我爸爸当年极其有魅力,不然他太太不会感动到那个程度。看了半天,我说像不像爸爸,她就感叹,“你爸爸多白啊,很文雅,让我一辈子都忘不掉”。

赵:你爸爸当时听不听京剧。

傅:听啊,我爸爸最喜欢看戏了。

傅:他带我去看的,看过《小二黑结婚》。我看到“小二黑”以后,我立定决心要做个大明星。

赵:京剧呢?

傅:京剧我没跟他一起看过,他最喜欢看的是马连良,梅兰芳,还有荀慧生,但是程砚秋他不是太喜欢。昆剧他也喜欢,我看《十五贯》就是因为我爸爸在家里讲《十五贯》。哎呦,那个讲的。我爸爸这方面啊,很少有人提,他绝对是把中国文化的这些东西弄到一起了。王传淞演娄阿鼠,我爸爸就在家里演娄阿鼠,拿个凳子。他说真了不起,就两条凳子,娄老鼠爬上来爬下去,然后他就讲,“……(戏词),他一听吓了一跳,就滚下去了”。我爸爸自己滚,他肚子又大,没滚好,当时还跌下来了。讲到娄阿鼠他是很佩服的。而且剧情也讲,要不我怎么晓得那么多戏呢。我没有和我爸爸看过这场戏,但是我和爸爸去看过张继清,看了三场还是四场。我爸爸喜欢张继青,张继青很漂亮,张继青是个奇怪的人。

傅:真是台上台下两个样,张继青在台上绝对是一个大明星,一下台就是一个典型的家庭妇女。你看张继青就在台上(表演,台词),手一摇,手上有点点红。我爸爸说,“这点手心就是最大的卖点啦,亮点啦”,每次都跟我讲很多这些。我爸爸谈戏,是文理史哲再加上技,全都讲得清。不仅入戏,而且讲的很详细,他说王传淞的技巧很难的,王传淞跟盖叫天很熟,我在杭州的时候,盖叫天还没过世,还活着呢。就给我讲盖叫天,我现在也得益于此。盖叫天给我爸爸讲他演武松打虎,那时候在台上摔了一跤,骨折了,骨头坏了。但是又非常想演他,每天就坐在那个地方看戏,看自己上场,然后演演演,演到最后下场,他看到这个感觉不够,还想再演得更好。他慢慢的就把台上的武松就看出来了,下来再看自己。他说他的金鸡独立,就是他在台上看到最后金鸡独立的亮相,是武松打虎的最厉害的一点,比打老虎还要厉害。但是腿不行,他为这个金鸡独立练了半年的腿。后来爸爸就说,“什么东西先要看的清楚,才能晓得在哪里”。所以现在我也是用这个办法,要像盖叫天那样,从头到尾看, 然后觉得哪个地方不行,自己缺哪一点,再用哪一点。我爸爸对唱戏很感兴趣,绝对是把戏用到画上,因为戏是最讲功夫的。他说张继青也不怎么认字,可能认几个字,没什么文化。他喜欢几个女演员,一个陈邵芳,演川剧,里面有个艄公,艄公说你怎么这么着急啊,我们就等一等再去吧,就故意跟她调情啊。陈绍芳的学生小芳来南京演戏,我爸爸带我去看,坐在旁边就说,就这么一个小女子,几个跑步就满台春风啊,满台春风啊。所以跟我爸爸看戏我最喜欢。

傅:还有呢,比如看戏,我爸爸当年就夸奖“二人转”。说“‘二人转’是个龙,剧场只有几根长板凳,厕所都是芦苇围起来的。但是那个手绢转起来,一个扇子,一个转头……”,那个“转头”我爸爸讲了很多。所以“二人转”能红起来,确实也有道理,我爸爸当年就晓得这种行业里基本的技术是非常过关的。虽然东西不多,剧情也不复杂。

傅:而且他喜欢看戏。比如说当年扬州剧团演了一个个戏,他就觉得演得很好玩,我爸爸在家里面一边讲一边演。有一天他讲到一个媳妇要上吊,那个媳妇说,“我要上吊,我要上吊”,“上吊会很痛苦”。“我要投湖,我要投湖,”“投湖会淹死的”。我爸爸还没讲到一半,正好有个客人进来了,不知道谁开的门。大门开了,我们在客厅里。客人一推门,我爸爸还站那在演戏,客人来了,大家哄堂大笑。这类事情挺多的,我爸爸很活泼、很活泼。

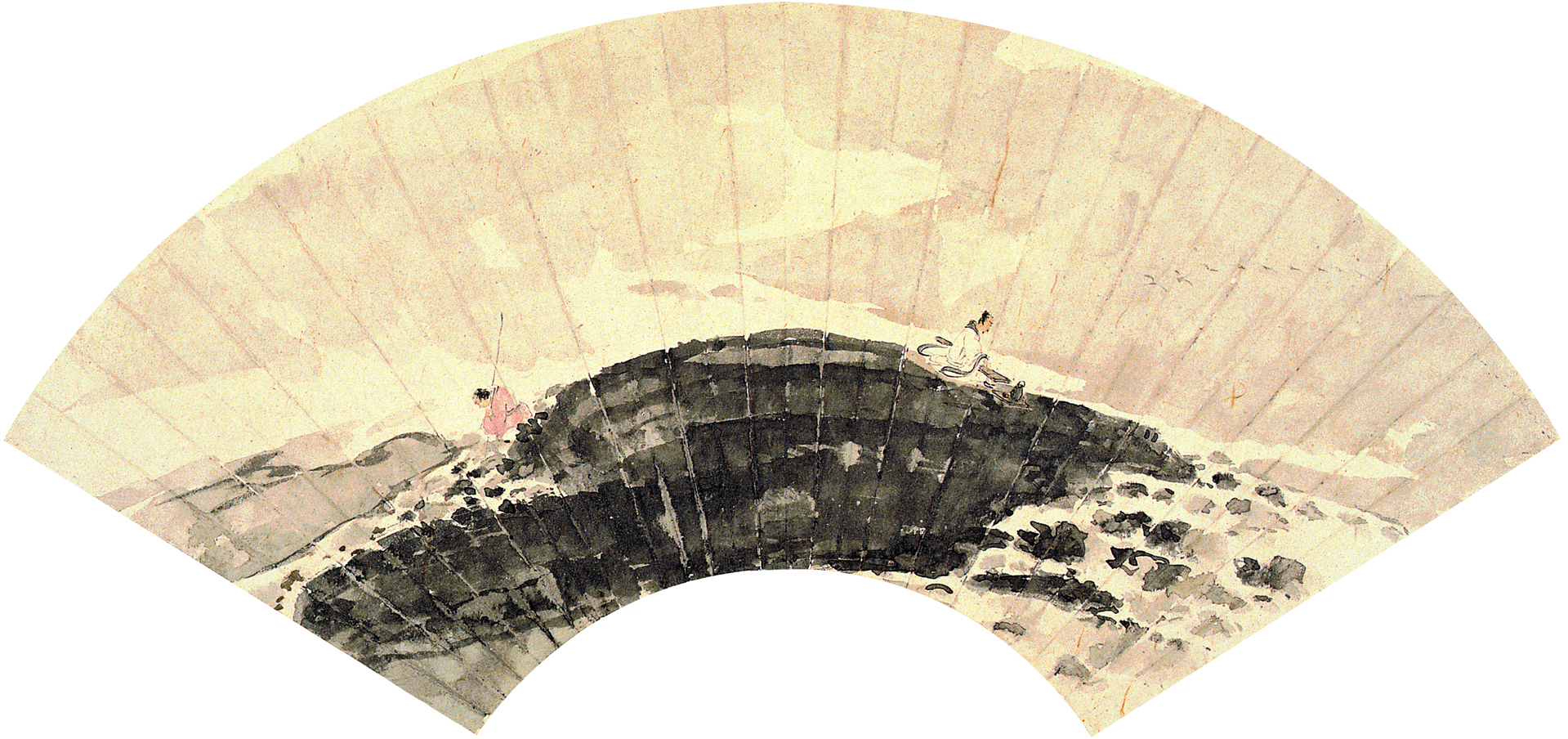

傅抱石《策杖携琴图》

傅:我爸爸还陪我看电影。我以前喜欢看电影,我爸爸就说你到底要看什么电影,我倒要看看你看什么电影。后来正好有一个波兰电影,叫做《十字军》,就是当年波兰唯一在中国出现的大部电影,上下集同时演,三个半小时。在哪里呢,在工人电影院。现在没有了,竟然去给我买了票,跟我一起去看。大夏天哦,里面没有冷气的,我爸爸要抽烟,我就坐那看,就不肯出去。我爸爸说回去吧,不要看了。我说不行,我要看。我爸爸出去抽了三回烟,来陪我看完这部电影,结果回来夸奖我。我后来也是因为这个电影,研究十字军东征的历史,研究拜占庭的历史。后来我到日本去留学,通过考试特别有用。不仅有启发,就等于说我的知识面很广,要不然的话在日本根本就拼不过他们。我的知识面很广,都是我爸爸那来的。

赵:他是喜欢看电影呢,还是不喜欢看电影?

傅:喜欢。他带我去看日本的电影《裸岛》,乙羽信子演的,是爸爸带我们去看的,带了一家人去看。我受不了那个电影,从头到尾都没有声音。讲一个裸岛,既没有水,也没有土,一对夫妻就在那种地,他们永远都是从底下把水挑到山上去浇水。那个女的就把水拿上,走到半路上“啪”跌了一跤,把水打翻了。她的丈夫气得不得了,就走过来骂了她两句。这个女的一句话都不说,不做声,最后忽然“啊”地大声哭起来,然后电影就完了。我说,“爸爸,这是什么电影啊,多难看”。我爸爸说,“你真蠢,这么好的电影,你还会说它难看,你看最后那一声哭,把什么都哭出来了,你要晓得这就是艺术啊,电影艺术啊”。所以我就再也不会忘记这个电影,里面情节我都记得很清楚。到了日本以后,他们都忘掉了这个电影。我一提,她丈夫、那个导演现在还活着呢,一百多岁了。他虽然经常出来,但也不太提裸岛这个事件。可是在谈日本文化变迁问题的时候,谈到这部电影,谈到我爸爸带我去看《裸岛》,他们非常感动,非常感动。

傅:看《十字军》的时候, 我爸爸就头低着,并不是在看电影,我爸爸不太喜欢打仗。只要穿骑士服装,穿大裙子,我马上就激动,就觉得跟我的生活不一样。但是我爸爸就坐着低着头说,“你还看呢?”我说,“看”。过了一会我爸爸说,“你还看呢?”我说,“看”。我爸爸就出去了,就抽烟去了,抽根烟再回来。但是反过来看《裸岛》,我倒是感觉很有趣的。他就坐在那,他会坐在那这么看。

赵:发呆?

傅:对,有一点点发呆。就这样,不叫发呆,叫凝视,真的是凝视。看电影常常都这样等着剧情发展,但是那个电影实在没有什么剧情发展,但他会非常非常凝视,我说,“爸爸,走吧,走吧”。

赵:他在构思。

傅:对。不在于构思,他不会去构思他自己的东西。读书最怕作文章,不可以有名利心,还不能有执著心。所以看电影也不能有执著心,看什么如果有执著心就糟糕了,所以我爸爸经常讲这个,千万不能有执著心。

赵:傅先生同你看电影的时候,他会厌倦?

傅:也不一定。他看《十字军东征》的时候,老问我走不走。反过来看《裸岛》的时候,我老问他走不走。“爸爸还要看吗?不要看了,一句台词都没有”。我爸爸就说,“不要蠢了,没有台词才是最伟大的,她最后哭的时候不是什么都哭出来了吗?”我也是比较能争宠的,他觉得好,我马上也觉得好。我不会说,爸爸说他好的时候,我会说不好,找好多理由说根本就不好。没有,反过来,我马上就陶醉了。所以这点是我爸爸喜欢我的一个原因。

赵:共同投入。

傅抱石《平沙落雁》 南京博物院藏

傅:我到日本去,一谈到这个话题,十个人有十个日本人感动。为什么,他们自己没有感受到这么多,但是他们晓得这是他们电影的风格,所以他们的执著性太强,老是在寻找风格。风格绝不来自于风格,风格是来自于真情。我爸爸老讲,“不从心里出来的是没有用的”、“思想变了,笔墨就不能够不变”。

赵:他也谈这些问题?

傅:对,这些文章是他写的。在日本的所有画里找不出一张跟“抱石皴”有关系,那个地方、那个时代的画里面,所有人的风格做派都有,石涛、八大,这些都有,也有临摹作。我说爸爸你这个画里怎么没有“抱石皴”这个皴法。他说,你看那是什么皴法,我说我不是说《芥子园》有十八皴、有斧劈皴什么的。爸爸说,“勾皴点染,一气合成”。

傅:首先要晓得想画什么。我记得那个窑洞,延安的古塔,我也喜欢那首诗,就是“塔影挂霄汉,钟声扣白云”。我爸爸自己也讲,“整个的这幅画里面其实就是一个音乐,因为钟声扣白云,实际上就是一个月字”。当然了,塔影挂霄汉,虽然是画,但是塔影挂霄汉都是看不见的,是个影子。霄汉怎么去挂,霄汉根本是空的,所以说空和灵,就是气韵。然后是这些笔法是怎么来的,因为陕北那个地方,是土坡,没有什么山石,十八皴找不出那个皴法来。爸爸就说,“皴法不是你去用它,是它告诉你要在这个风景里看到这个笔法,才可能生出笔法来,所以说笔法叫笔笔生花,就是每一笔都要新鲜”。所以,中国人最怕的一个字是熟,最要的一个字是生。不能够滑,要涩。不能太光,要涩。我爸爸讲过这个生字,他说“熟练和熟字不是一回事,熟练了以后才会生。熟字是不熟练,只会那样”。我妈妈经常给我爸爸讲笑话,江西当地的小学校长,看到我爸爸说,“足下最近的作品真是很好啊,大作我看了”。“哪里哪里,令侄才画的很好”。“哪里,舍侄只是小家,足下才是大家”。我妈妈常常讲。我爸爸讲到这个话题,妈妈也逗他,“足下是大家,足下才是大家”,就是这个故事。爸爸讲,有的人永远走不出地方。所以要创新,要笔笔生花,就是要每一笔都有新鲜的东西,你这个花是要开出来的,不能不开出来。我问爸爸,“窑洞的皴法是不是跟那个皴法一样?”他说,“皴法的本质其实都一样,必须是现实跟纸之间的关系,你和现实没有关系,你这个就不是皴法,就跟纸没有关系”。就是看到黄土高原,再尖端高清照相,都不可能成水墨画。水墨画一定有它运笔的一个过程,越熟练越容易生,越不熟练越容易熟,所以这个话题很有意思的。像爸爸也经常给学生这样讲,我也经常听到。中国人都叫国画,只有到日本去才叫水墨画。

傅抱石《大渡河》(1951年)

赵:您刚才提到《抢渡大渡河》有戏剧性,他把这个戏剧性一刹那给表现出来。《平沙落雁》感受到古琴的余音袅袅。他的画确实有音乐性的东西,有精神性的东西。

傅:我爸爸说过一句,他说“《平沙落雁》那张画最难的就是笔墨必须一气呵成,不能在上面再画几笔”。后来有几张宣纸,一笔带不出那么多变化来,所以必须在上面再加,一加以后虽然也是一张好画,但就不是那个味道了。为什么一点都不能碰啊,一笔过去,干湿浓淡全在里面,生开了,平沙的意思是水和沙的关系,不是完全是水,是水滩,要完全是沙,是沙滩,所以平沙必须是水跟沙在一起。画里一定要把水留下来,沙要进去。这里面最大的就是音乐美,此时无声胜有声。中国人老讲一静制百动。什么叫静,静不是死状态,死不是静,死是不动,而静是最高的动,所有自然界的东西都进的这个里面来。表现在画里就是大雁听到了,而我们人听不到。这就是以前韩愈老讲的,我文可以退得了鳄鱼,但退不了恶妇。就是说有私心的人是听不到的,只有完全无私了才能听到。连鳄鱼都能听我的文章,但恶妇却不会听。所以音乐里面一个最美好的东西,就是它只能进入到能够听得懂他的、和能够接受他的地方。《平沙落雁》是最典型的音乐。

赵:“平沙落雁”在潇湘八景当中描绘的是“雁落平沙”的情景,他却放了一把古琴,这是一个创造。

傅:对。《平沙落雁》是一部琴谱,不是古画。后来才有,到宋以后才有。“潇湘八景”是宋代末期以后才开始画的。所以世界上我看到的最早的就是宋代末期的牧溪的《平沙落雁》。《平沙落雁》等于把中国水墨画的、禅宗的境界都包含在里面了。我爸爸没有其他《潇湘八景》作品出来,但这张是画的绝顶的,因为《平沙落雁》是这一组里面最厉害的。为什么,其他的都有点热闹,只有这个是极静的,是大雁听得到声音它才下来。

赵:天籁之音。

傅抱石 《平沙落雁》

庄:你爸爸最满意的是哪一张?

傅:就是那张,我家里拿出去的那张。那张原因是什么呢,那张纸啊,好像是贵州皮纸吧。所以他一笔下去的时候沙滩就出来了,宣纸没有那么好。

赵:傅老师,当时傅抱石先生画这画的时候你见没见到。

傅:一直在旁边看,我最喜欢在旁边看画。

赵:傅老师,我们今天撞到了一个好题目,就是音乐性选题的切入。

傅:音乐是很戏剧性的东西。比如说芭蕾舞,它开始不是有预奏吗?整个预奏非常轻盈的时候会带来一个悲剧的故事,在一个很强烈的预奏中能感觉的到。《英雄交响曲》的前奏让你感觉整个世界都要动荡起来,然后再有一个英雄出来。戏剧性在中国画里特别强烈,很重要。特别是《抢渡大渡河》在美国展出,去的中国人十个有十个半讲这张画现在在哪里,这张画值多少钱?他们永远不会多看画一眼,老是谈画外的事情。可是欧洲人,法国、意大利来的那些游客,他们不懂中国的东西,完全不晓得这张画值钱,而且也不晓得中国画为何物,我碰到一个旅游团的两个人,不断地问我,就是他感觉到强烈的戏剧性。我说中间有抢渡两个字,但是他们完全没看到中间那个小船,小船上还有几个红军,他们也没看到、也不晓得这段历史,但是他们觉得天地是在动,戏剧性的争夺一个东西。水也是激动的,空气也是浓密的,天地有点混沌不清。这个就是抢夺中的状态。他画的时候是有强烈的音乐性的,中间只要浪头稍微松懈了一下,或者中间前后有一点不搭配,戏剧性的气氛马上就瞬间消失了。所以这个题目,你讲的很好。

赵:建国后的很多国画政治性题材比较强,很累,他的本性又展不开,又受到约束,弄不好就处处受挫。但是在这种状态下,傅先生把一种很优美的东西给它加进去,像毛泽东诗意画。大家都画毛泽东诗意画,但是很多绘画都感觉很拘谨。

傅:你这个话讲的太对了。但是一转眼,他一定给你一个生的希望。这个生的希望从哪里来?就像音乐里面,为什么叨唻咪就是生的希望,那个咪法嗖就是死的希望呢,这就是很微妙的东西。所以这个非“逍遥游”,很难谈它。

赵:《碰碑》有一段唱词,杨继业临死前的一段唱白:雁来啦、雁来啦那一段。赶紧射雁吧,一拉弓箭,啪,弦又断了。本来已经弹尽粮绝,到绝境了,一点希望又破灭了,只能碰碑赴死了。就一段唱词,其中有“我的大郎儿替宋王把忠尽了”这段唱词,观众听了不仅会想杨继业太苦了,而且将它升华为一种艺术来理解、体会。

傅:而且升华为一种永恒的原则。比如说他虽然死了,但是他的业可继,他的精神可继,这点就太了不起了。

赵:京剧的艺术性,京胡往上加的音调就把大家感染了。还有就是名角的唱腔,他们比喻奚啸伯《碰碑》的这段唱腔好像从沙漠里传过来的一股颤音。你看傅先生笔墨、气韵,就有这种强烈的节奏感。

傅:京剧演员的声音,练嗓子好难的。就像练笔一样,十年方知笔墨味,不是说一开口就会唱。所以里面的声音能够滚滚而来,就像马连良唱《空城计》,他的声音真是绕梁三日。所以一定要把绘画拉到这个境界上来,要不中国画的好多好处就不要了。

傅抱石《延安》横幅(1964年)

赵:所以审美的深度体验要慢慢挖出来,抢渡大渡河,大家都在画,但为什么他一画,就成为一个经典?大家不仅能够感觉到背后的声音和戏剧性的变化,而且国画的味道都出来了。他画《抢渡大渡河》为什么和画《布拉格》不一样呢?

傅:空气都在颤抖。

赵:所以就说他的画面中有一种音乐性、精神性和他个人当时的精神体验。你爸爸画画时吸烟,吸烟的过程中绝对不仅仅是吸烟,肯定是在琢磨一些东西。

傅:那肯定。

傅:就像跳芭蕾舞的脚尖在台上转的时候,虽然只有几秒钟,有时候不到十秒钟就转完了,但是一个芭蕾舞演员一生的光辉光环就在这里。就是她的力量、她的美,甚至说她的才华、她的闪光点就在这十秒钟里,过了这个时间就没有了。

赵:就在那一霎那。

傅:就在那一霎那。所以说过画就很像,这是他讲的。我觉得正好舞蹈也是音乐和时间艺术造型艺术结合的东西,而国画大家不太知道。

傅:高档的建筑都有音乐性在这里面,比如说哥特式建筑极具强烈的音乐性,没有音乐性的话,不会把人的灵魂带到天庭去。

傅:还有紧张度、危机感,瞬间就要到的危机感、紧张度。

赵:其实就是我们音乐上讲的韵律。中国画为什么一直谈气韵生动,应该是有原因的。

傅:所以这个诗、音乐性的延伸就在这里。“行到水穷处,坐看云起时”就是真实的音乐啊。

傅:特别是在这个古堡里,又有紧张度。傅抱石的画吸引人的地方就是有时候忽然紧张起来,紧张度在那里。《平沙落雁》,看起来是很平静的,但是紧张度极高。

赵:他不平静。他那幅画就把人的心弦一下子蹦到最高处,上不来下不来的感觉就表现出来了。

傅:但是怎么在笔墨上出来,这就是他要做研究的啦。

傅:后来我就发现,人没有冲动不要谈艺术。契科夫讲过不是你熟悉语言怎么排列,或者熟悉一篇文章怎么结构。他在文章里讲,那种一拿起笔就能写,而写过之后自己都不愿意去看的作家是最痛苦的,太熟(悉)了,熟就容易走向俗气的世界。艺术家最大的愿望就是要有冲动,每次说初恋就是这个东西。

庄:好的艺术立刻就能把你带到真情实感、那个感觉里去,而且把你带到一个美的境界里面去。

傅抱石 《临流抚琴》局部 1944年 南京博物院藏

赵:曹雪芹写《红楼梦》,字字血泪。把自己经历的百年动荡凝聚成一个个的字句推进去,这才能不朽和经典。

傅:三岛由纪夫的东西就是音乐感极强,所以他才能有那么多读者。但是读完了以后不会太想去琢磨他,为什么?他灵魂深处有让你不太喜欢的东西,就是绝对不想接近的东西。我讲的是思想和灵魂。但是傅抱石的画,比如说《平沙落雁》,你永远都想进去,永远都想在他身边接近,这就是我们中国人喜欢的人文传承。所以说三岛由纪夫的语言真的是很好,特别是懂日文的话。他也很得意,所以他看川端康成都不在眼里。但川端康成的好处,有点像傅抱石,就是太成熟,或者说他的平静里有一种灵魂里永远都不愿意厌倦的激荡、激动。三岛由纪夫就太激动啦,激动到最后不死就伤。他觉得用这种可以显示他的气概。这种气概到最后他的人生都没法解决了,只好自己去自杀,叫人家砍他。说是他旁边的徒弟砍了他七刀都没有砍中,浑身是血。

傅:我觉得川端康成比较好,比如川端康成写的《伊豆的舞子》,也是想起来很平静,但是一看以后心会挂住。这些故事讲起来也不是最残酷,反正社会总会是这种事很多。他描述的境界就好像有点像《平沙落雁》,开始以为很静,结果走进去以后(是)人生极大的悲剧。而且这个悲剧可能发生在很多你熟悉的那些人或者你自己身上。所以这种表现出来的境界真的太美了。

赵:是一种悲壮融入到这个历史的背景当中,才形成了这个东西。我看傅先生的东西看了很多。我自己也喜欢,有时候觉得看傅先生的画不能叫看画,要听画,他的画要去品。

傅:是的。他的《南京四景》确实很棒。

庄:是他比较早的画。

傅:是59年的画,我们南京人才能感受。

赵:云雾。

傅:不是云雾,南京的冬天是没有雪的。

庄:整幅画是在还原。

傅:在还原。

庄:还原的,真实的不得了。

赵:这种清冷(的感觉)。

傅:你讲得对。只有我们南京才是这种,不是东北那种大雪,大雪纷飞的。但是这种寒碜碜的冬天了,特别能让南京人的心拎着。

庄:尤其最近几天这种感觉很强烈。

傅:当树叶全部摇落掉以后,树的塑形力更强,秋天这张不如这张强。

赵:他抓住了感觉。

傅:这张也很好,也是我们南京的,因为我们南京有杂叶。

庄:这个是一组。

傅:一组,那是秋天,但是我觉得没有叶子的树枝画的最好。

庄:他画的是一组,你那边还有一幅。

傅:对,这两张一个春天一个夏天。

庄:一共是几张?

傅:四张,春、夏、秋、冬。

庄:哦,春、夏、秋、冬,这四张画的特别好。

傅:你看这条水就是好像一条主旋律在飘,所有的都围绕着它,而且还有回旋曲的味道。

赵:他的画要听,而不是看。

傅:你讲的太对了。要不仔细去读它,也听不着。

(此文字稿未经本人审阅。文字整理:赵启斌 王金见 黄生志 于茈菲 王金强 陈长龙 赵一龙 黄亚兰 摄像:王金见 黄胜志 照相:赵连东。)