编者按:

傅益瑶是我国著名中国画家、“新金陵画派”主要创始人傅抱石先生的三女儿,她的青少年时代即是在她父亲傅抱石先生身边度过的,耳闻目睹或亲身经历了傅抱石先生晚年的绘画创作、家庭生活和社会活动。我们在她寓所进行了专题采访,请她对傅抱石先生的家庭生活、中国画创作、社会交游、爱好等相关问题进行回忆,以显现一代中国画名家特有的艺术风貌,展示其独特深邃的内心精神世界。本次采访内容涉及傅抱石先生个人生活与创作的诸多方面,有不少具体事例、历史细节均为首次披露。兹将采访内容陆续推出,以飨读者。

傅抱石夫妇与子女旧照

傅:傅益瑶

庄:庄天明

赵:赵启斌

赵:您是在傅抱石先生身旁长大的,尤其在晚年,您在他身旁生活的时间最长,耳濡目染亲身经历了许多事情。我们不必拘束于采访形式,仅就您所见闻的傅抱石先生一些绘画创作的具体细节、对子女的教育、社会交往以及与您母亲的关系等,请您随意谈谈。

傅:好的。我们家有一个特别奇怪的地方,就是喜欢坐下来清谈。我从小从懂事、从会记话起就一直坐在旁边听我爸爸讲,真正叫耳濡目染。我最喜欢我爸爸的这几张照片了,特别这一张,我小时候一直肯坐在客厅里讲话,我们家里当时客厅很大。

赵:其实,六朝清谈的风气对文化、思想原创精神的引发起很大的作用。

庄:我是从你爸爸话里面看过,这个里面有庄子的精神。

傅:特别庄子。

庄:没人提到这一块,我从他的文章里面找到好几条。

傅:他文章里面是有的,而且话里也是有的,特别是跟他人一处以后,就发现真正的“逍遥游”就在我爸爸的生活里。

庄:是,他有两种,一种是庄子精神,还有一个是六朝的魏晋风度。

傅:魏晋这个是肯定的,所以我爸爸有时候说我“士大夫”。什么叫“士大夫”,常常有人说傅抱石你是“士大夫”创作精神,他就会很生气。所以我们家里“士大夫”和“清谈误国”这个词汇从小就是镶在耳边的,所以我觉得中国文化里就是两样东西,一个“士大夫”、“清谈误国”,然后就是一个“逍遥游”,我也是受这个影响。

傅:当然,不逍遥他根本画不出来,画画是喝酒的,写文章是绝不喝酒的,要抽烟。

庄:写文章是比心的。

傅:不仅比心,而且他的思维非常活跃,所以这点讲起来,我觉得我爸爸是很庄子的。

庄:你有没有听到过你父亲讲庄子?

傅:庄子的故事肯定是谈的。但是,真正说庄子研究、老子研究从来没有过,但他的文章里面全是。我爸爸最多的研究还是文人画、文化。我们中国一直有两个传承,是平行的,一个是文人传承,文化传承,就是文人精神的传承,一个是朝廷的帝王精神传承,在做官的官宦人家,整天谈帝王的传承,怎么做官,做哪一级。

庄:王统?

傅:对,王统。

庄:政统。

赵:一个道统,一个政统。

傅:政统两个字讲起来就复杂了。但是文人之间是自己人就好讲了,文人之道我们家里面讲的最多。你看我爸爸在家里画画,画的都是历史民族英雄,特别是岳飞,上次买了一个四尺条,大概是清末人写的岳飞的《满江红》,挂了好久。

傅:我爸爸有个好处,他让坐在沙发旁边听讲话,不会赶你走,“大人讲话你走开”。因为他讲的全部是文理史哲,没有小孩不能听的东西。我们家里要谈小孩不能听的话,那就是不仅关着门,还关着灯,这种时候谈家里私事,或者是谈儿女的事情。特别是我大哥,当时我只记得好晚好晚,我大哥还有我爸爸妈妈,还在黑乎乎的客厅里面坐着,在那讲话,我看到爸爸还流泪。平常的时候绝对没有这种话题,所以从来不会想赶你走,而且还会常常摸摸头。他有时候坐在那画画的时候,坐在他旁边,他会说你拿这个去洗一洗,去参与,完全把你融入进来了。

傅:我爸爸在家里面最大的两个话题。一个跟儿子的话题,所以就说东西方文化的冲突,我大哥他们都学西方。我在家里凑在爸爸身边最多,我爸爸画画的画室,有时候还做我的卧室,爸爸做什么我都会跟在旁边去看,去听。

傅:我哥哥他们坐在那,我爸爸也是不断的谈。我们家有清谈之风,只要我爸爸在家,没有一天吃过晚饭不坐下来谈天的。

赵:这就是思想启蒙和教育,这样才能将中国文化、知识以及做人处事上对你们潜移默化。

傅:我爸爸一坐下来,客人一来,一聊天,就会聊到半夜,聊到十一点钟,那个时候已经很晚了。我们家对面有一个小店,店里的卖东西的女主人是我同学的妈妈。老给我讲,你们家到了十一点钟还灯火通明,而且我爸爸声音很大,那时候满条街都能听得见。所以闲的时候他真的很闲,而且他的思想的内容,在谈论的过程中,自己一定也在慢慢地生华上去,所以他从来不谈杂言闲事,这一点是非常非常难得的。现在碰到一个不谈杂言闲事的人,碰得到吗?碰不到。亚明、宋文治都还好,他们讲趣事,在苏州的船上唱昆曲、吃东西,宋文治给我讲的一条条小鱼怎么做、怎么弄,哎呀,我永远都不会忘记。

傅:我爸爸的工作态度啊,是他一个人人格的很重要的一部分。他有那么多事情,是怎么做成的?忙者不会,会者不忙。忙时能够心定气闲,一定是闲的时候能够养心。我爸爸闲的时候就很闲,就好像天地自然永恒一样,他没有一点点急促感。闲时能够养心,忙时能够定心,这样的爸爸我是能够感受的到的。不是泛泛而言的感受到,而是很具体的感受到。他要喝杯酒,这杯酒真的会喝出味道,他常常给我讲。我说:爸爸,这个酒有什么不同。他说酒当然不同啊。有一次把一瓶五粮液打掉了,真的五粮液,香的来,一个月以后还香。我爸爸总结说,真是好五粮液,走出去讲一遍,走进来讲一遍。他对酒的感受,李白的诗会读到,他对东西的感受是满身心的感受。我读荀子,我爸爸常常讲,这个是荀子最重要的文章,从眼进从口出,四寸至方寸。如果从眼进,布置全身,然后再出来的话就是七尺之躯啊,这个天地的变化有多大。所以我爸爸常常自己就是这样,他拿一杯酒都会这样。

傅:爸爸抽烟。我就说,爸爸,为什么老抽这个烟?他说,“我这个‘双喜牌’抽起来就像吃肉,‘农家乐’抽起来就像吃草一样。懂啦?”每次出去以后,回来讲的很大的一个题目,就是吃东西。所以饮食文化是文人文化,但是他不是浪费奢侈的人。我妈妈经常和我爸爸说,当年我爸爸的姐夫是厨子,家里穷,他姐夫在店里做菜,肉都会做成肉丸子或者炒鱼片,鱼架子带回来,煮成汤给家里人喝。我妈妈嘲笑我爸爸,如果烧鱼、炒鱼片,我妈妈就会说鱼架子呢。好像这个不登大雅之堂,所以我妈妈和爸爸一吵架就是说,“你又怎么样呢,不过就是个鱼架子罢了”。因为当年我妈妈是大小姐出身。真是将相不出侯门那,他的气度极高,对人用钱他一点不在乎。当时请一桌饭,四十多块钱是很厉害的。但是我爸爸只要有客人来,他会带我进去吃饭,我爸爸请客都请的非常好。所以我现在也养成个习惯,不喜欢人家请我,喜欢我请人家。请客的那种快乐哦,就是坐在那抽烟,看着大家吃,爸爸就很高兴。这种闲啊,他不是一天到晚谈自己工作的,他从来没有在闲的时候跟别人谈自己的工作,从来不会把自己心理上的问题去给人家谈。

傅:我爸爸很喜欢甲骨文,我就多读东西,常常会拿问题去问他,或者是爸爸要讲哪些文章好,就会背给他听,这些地方就争宠有方。谈起争宠有方也有典故。

赵:晚年的东西肯定你知道的多。

傅:多。我从初中到高中就在爸爸身边。我的心态开始还不是简单的恋父情节,觉得从爸爸那会得到很多教育。我爸爸曾经讲过,“我要不是为了人品,我都不要你去上学,我在家里教你会比什么都好”,他对学校教育有看法。我爸爸有一次去给我开家长会,我爸爸唯一的去给我开过一场家长会。我们班主任对我特别不满,班主任有点小女人的味道,常常会背后讲这个讲那个,我就不怎么喜欢她。她上她的课,她的课我又不喜欢,是物理课,经常做小动作,看小说,我老师恨死我了。好不容易等到我爸爸来,拼命讲我,说我怎么不好怎么不好,上课不守规矩。我看着爸爸在那抽烟,抽了三根烟,就站在院子里。因为我爸爸来开家长会,晚了,老师把别的家长送到大门外以后,我爸爸进来的,我记得冬天,还带了一个上面有顶的圆帽子,好像照片没看到,还围着围巾,根本就没有进屋。老师就站在门口跟他讲了半天,我就躲到广告牌后头,看看怎么办。我吓得要命,真的很吓,因为我爸爸从来没开过家长会,我又不晓得那小女人会说我什么。出来以后,老师跟他分开以后,我就赶快从后门绕过去,抓着爸爸说,老师给你说什么了?我爸爸就是一直抽烟,不讲话。最后说,她讲的全是些琐碎的事情,没什么了不起的,我就安心了。我爸爸很大气,他晓得我不是在原则上、在做人这些地方坏,偷偷看看小说之类的,都不是坏事。不过我爸爸曾经也笑过,从前品性不是要打甲、乙、丙、丁吗,我老师给我打了个丙字,丙字很糟糕,就等于不及格。我爸爸说,“唉,你这个老师真是,如果不肯留一手的话,给你打个丁多好,你画个甲不就给我了吗?”我爸爸在这些地方好自在,看得开,没有一点点事情就大张旗鼓。但是有一次开会,还是跟周总理,在杭州看戏,看《西游记》,周总理正好送代表团走,在杭州等他和邓大姐,我就坐那这么倚着,爸爸气得不得了,他认为这是个严重的事情。不知道为什么,我在课上看小说他都没骂,结果我坐在那,他觉得这种仪态非常不正气,就是邪。我爸爸最恨邪,所以非常生气。

赵:他是老派,认为子女要站有站相,坐有坐相,这是最基本的要求。

傅:我爸爸临死之前,一个礼拜带我到夫子庙,做了三件事,第一件事请我吃小笼包,那时候的油饼、包子。

庄:最后一次?

傅:最后一次。爸爸实际上过世前的一个月。

庄:去上海去之前。

傅:对,上海回来以后第二天就去世了。那时候我考取大学了,那天正好大学里搞文科下乡,我们到句容。句容有个农场,我们师范学院的中文系、政教系都在那里。我去了以后,礼拜天回来,爸爸就带我去玩,还带着大姐去吃小吃。我后来画金陵凤凰台,就是那种感觉,谈的很多。其实土地很有情,他对李白很熟悉,李白也已经上千年了,他也有一个体会,要用脚去体会中国文化,那天好像给我上了一辈子的课。我当时不想读中文系,想读新闻系或者外语系,想时髦啊,从来不喜欢中文系的老师。但是,我爸爸就跟我讲,学校就给你一把种子,留着自己种……,讲了很多这方面的内容。然后就到古董店去,有一个古董商,我忘了是谁了,跟我爸爸特熟,坐下来倒茶喝。古董商最大的本事就是能跟客人聊天,我爸爸说,“我女儿今天开始就要跟她做功课了,她学古文的,你给我那几个套本来,柳公权的……,最好宋前后的”。我就记得柳公权这个名字记得最熟,其他还讲了好几个,都不太记得了。那个人说,“好啊,我一定给你找”,“好啊,我一定给你找”,又拿东西来看。那时候爸爸就跟我讲古董商做生意怎么做才能做千年不烂的生意。好东西好价钱,好东西一定不是贵价钱,为什么呢?它要卖给好人。但是真东西好价钱,就卖给有钱又喜欢收藏的人。坏东西、假东西卖真价钱,卖给只晓得花钱买东西,而不懂得好歹的,东西在手上又保不住,你不骗他骗谁。他说古董商给你讲这件东西多少钱,他一定不会给你讲多少钱买的,一定讲是估堆的,一大批东西里面弄过来的,所以那些东西什么价钱永远问不出来。

庄:一堆一买。

傅:他们叫做估堆。他说我是估堆来的,我一堆都买来了,里面有这些好东西,但是你说这个到底是什么价钱,他永远不讲。那一次古董商的故事给我谈的很多。然后到古旧书店定了三样东西。第一套竟然是《鲁迅全集》,那时候还没有书呢,叫人家送来。后来我爸爸过世以后,我妈妈竟然说什么都不谈了,当时也没付钱,书也没让他送来。他告诉我《鲁迅全集》是鲁迅写的,写的很好。《魏晋文化,魏晋文人和酒》这篇文章也很熟,这是我爸爸在本子上给我勾的,一定要读的文章。然后就买什么呢,买大字典,《中国古代人名字典》、《古代地名字典》,这种字典买了好几本。他跟我讲,“我今天说你做事实在就是有感而发的,从前好多人做文章都很浮,这么做文章,不能落实到地上”,他很讨厌他们这种东西不落地。因为家里穷,家里人多,买不起那么多书,老到图书馆去借。图书馆你就是借的来,借一个礼拜,两个礼拜,总要还,不能你个人用啊。文章写完就还了,等下次又想用的时候,到一定的时候去查一下。他说,“你瞧瞧吧,这个时候你就会发现,一直都不会去查,这个东西也就永远落在那了,就会永远跟你没关系了”。

赵:都有这种经验。

傅:他说字典一定要经常翻,经常看。字典不是说你去查就查的,字典也要和它有交情,要不然的话你查不到。

傅:当时我进大学就气愤愤的,根本就不想去,他叫我读那么多文章,做那么多学问。对我来说,完全没有思想准备,根本不想做那个事。但是爸爸跟我说这话,我就觉得很得宠。他好像对我有期待,而且指望我去这么做。他说,“只要肚子里有一本文底子,将来做什么都行”,这是我爸爸一直跟我说的,那天跟我说的最多。文人画,有人以为先有这个人,然后才有他的文章,下面才有他的画。他说,“其实错了,非常错,第一个先有文,文就像一杯水,你碰一下,它就会动了。你的心一定要宁静如水,必须有感动,你东西一碰了以后你的心里就动了,就好像落花自成文章”。很多伟大的人都这么讲过,就连空海都说,“心不会惊讶,就会心死,心死就不会惊讶”。就是说一定要感动,这些感动养成你的人格。这句话我觉得对现在特别有用。人格不是天生就有的,是要养出来的。拼命教也没有用,心里自己要有感动,一感动就得人格。有了人格以后,才有画格,要不然画格从那儿来呢。

傅:后来还给我买了《芥子园》,那时有旧《芥子园》。他说:“《芥子园》你不要小看它,虽然讲起来好像是小孩描红课本一样,其实里面东西很多。我一直在想做一本新的《芥子园》,因为中国画不是一个看到东西就能跟画之间自己就能够生发技巧的东西,它这个技巧是几千年慢慢养出来的,不是一代人出来的。因此你笔头上的东西和大自然东西中间,有一个人文的深渊,不仅距离,是一个深渊。这个深渊很深,你要能跳过去的话,就靠你腹胸中之丘壑,还有先古人后己法”。

傅:还没有上本子,他就是一直有心思。他说,“不要看它不起,实际上你要继承中国的传统技法,要选古人之技法的这条路。《芥子园》是一个很重要的论文,晓得这些东西,哪怕就是抄了抄,就能成一段小画。但是,话又说回来,连抄都不抄的话,这画画不出来。这就是中国画和西洋画很大的不同”。

庄:中国画跟西洋画很大的区别,它是从自然界里面研究组建的,提炼出一套程式,再用这个程式去表现这些东西。

傅:这个程式就妙在那里,程式必须有生命。什么是师承,不是说把一盒宝贝交给你,这盒东西不叫师承,师承必须是我的心能够接到,变成我自己的,我在做出我的事儿,我的事儿再传下去,这才叫传统。我爸爸以前就说,“传承的文物是大家都爱的,出土的文物有可考的地方,有断代的地方,有它的准确性,都很好。但是有一样,它是枯的”。艺术家玩文物,我爸爸也搞收藏。他虽然钱很少,但也搞一些,就是一定有感情,这些东西跟他可以说有血缘关系了。“艺术家玩古物和考古学家去研究古物不同”,我爸爸给我讲了很多,所以我就觉得这些东西真的很逍遥。我爸爸那个时代比我们现在这个时代严酷多了,那个时候大家都不画国画了,都画水彩,连伍霖生都画,只要不是中国画就好。可我爸爸从来没有换过一支笔。后来到了五六年、五七年,忽然毛主席提出来要民族文化,好了,我爸爸成了首当其冲的。我爸爸对于民族文化,不是等时机、机会、可能性,或者自己有什么前途,他没有。

赵:这真是他的命。

傅:对。所以他就讲,“我们玩古董啊。博物院东西虽然好,我们看是去长知识,但自己的东西要会爱,要会玩”。

赵:有感情。

傅:对。

傅:作为老师,我爸爸是“逍遥游”的,对我们很松,不会逼你做任何事。但是作为做人,特别是做女孩子,就太严了,完全是严父。所以我们有时候,三十六计走为上计,只要我一想到自己不合规矩,拐弯就逃。

傅:我发现我爸爸是一个没有心理问题的人,虽然没有心理上病态的问题,但有心理上痛苦的问题。我爸爸有时候谈一些题目会悟出很强烈的痛苦,特别是讲到扬州十屠,清军入关。有个汤显祖的后代满门自尽,一起上吊自尽,还有史可法的事情。特别是文天祥,文天祥的文章也是我爸爸教给我读的,都是一句句一边讲一边教。后来我在台湾看到一张我爸爸画的文天祥,那张画我没见过,大概解放前就出去了,我没有看过,但是画的和我爸爸讲的一模一样。他说文天祥不是那种大义灭亲、凛然不屈的那种人,他实际上是个文官,而是一个很实在的很传统的文官,但最后被逼到了零丁洋上,他被元兵逮住了,是死还是不死,不死就变成叛徒,死的话对他来说也很难。死则死矣,不死才痛苦,痛之不仁,不能死,到什么时候死,哪天死,就这么一个等死的过程,就是非常非常的悲哀。所以他在文章里就写到,哪一个人是怎么死的,哪一个人是怎么死的,拿历史上的英雄人物来鼓励自己,才写出这一部正气歌,这个正气歌是我爸爸教我的,教的很多。

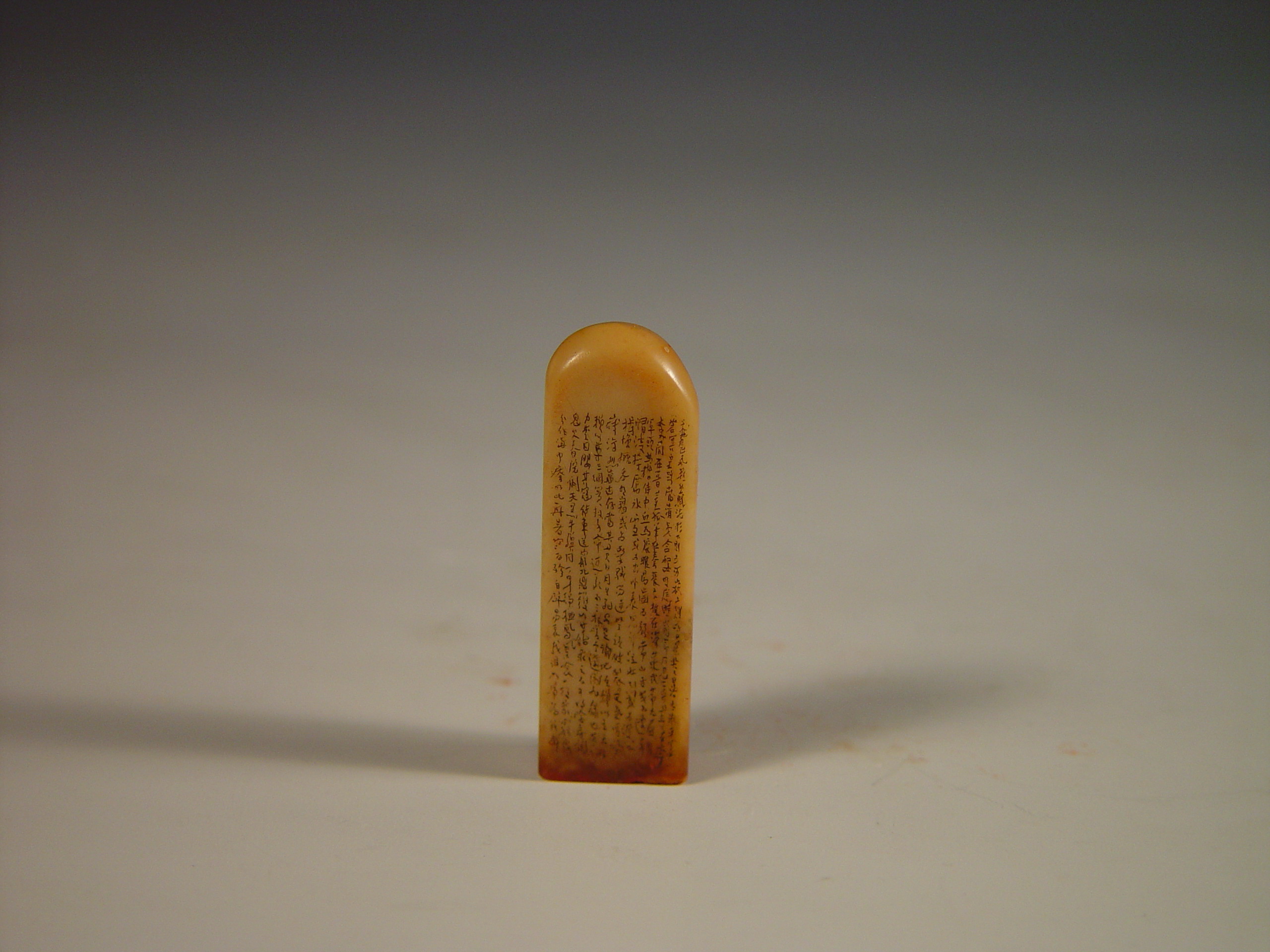

傅抱石印 1934年边款 文天祥正气歌

傅:我爸爸有一本《英雄列传》,这些故事都是我爸爸不断的讲的,不断的讲的。

傅:当然,我们家里肯定是到处都挂着字(对联)、挂着画。有一次人家拿了一张陈老莲的一张画来,画了个鹰。我爸爸讲,“这张肯定不对,因为这张原作我在日本看。但是,你不要用你的价钱,什么价钱比较合适,你买来的价钱我估计的到,你要是肯合适的价钱给我,我就把他买下来,留给我的小孩做功课”。我爸爸经常在家里挂东西,都是为了这个。所以家里挂的很多对联(对子)我都能记住。

赵:当时他就在教育你,就是你的老师。

傅:对。一个大对子挂了多少年,叫做“开卷与神会,得心分外求”,所以这是我爸爸一直挂的对子,这个东西都是我们的基本教育。

赵:基本教育。

傅:我爸爸自己的画,他也牵着我的手去看。就会讲,讲到《屈原》这些东西。

傅:你对黄仲则熟不熟?

赵:不太熟悉。

傅:黄仲则我就喜欢,原因是我爸爸最喜欢的就是“两当轩”。“两当轩”是很穷的人,穷的要死,我爸爸和妈妈相处或者谈恋爱或者结婚的时候,我妈妈就认定我爸爸是过不了三十七岁的,因为他瘦的两个肩膀穿的衣服,放在衣架上都没放稳,骨头瘦成那样,很嶙峋。我就晓得黄仲则非常穷。我爸爸一个“穷”字两对,不是一个“痛”字两对,而是一个“穷”字两对。这个“穷”字在我爸爸心目中,有两个阴影,产生了两个精神的元素,一个就是非常非常的奋发,因为穷必须要奋发。同时,这个“穷”字让他非常坚持,他一直跟我讲,“你看你啊,完全不知道饥寒二字,不知道饥寒二字怎么能为人呢,要晓得饥,晓得寒,你才能为人”。所以我到乡下去,十几里路就推着口粮,推点草来烧饭的时候,我只有一个想法,“要晓得饥寒才能为人”,就这句话把我救过来了。

采芳洲兮杜若边款 屈原《离骚》全文共2765字(1928年或1930年)

赵:当时您父亲给你谈到国画的时候,一个是让你读中文系。他本人讲过,“登高能赋是为士大夫”,让你们都要读一点文,然后画画,坚决坚持必须进中文系。

傅:我当时想学外文,学外文做翻译,穿西装,不是挺可爱的吗。我爸就说,你发疯了,怎么能把工具当学问呢。

赵:他是有这种意识。

傅:他说,“现在就是给你做很多的功课,你中文都不见得能学好。你再学些外文,到外面去和别人拼你外文的学问,你拼不拼的出来我不管,但我绝不会让你去拼这个”。

赵:他非常强烈反对。

傅:对,强烈,严师。我当时听说考取了中文系,气得从客厅到大门口,从里面滚到外面,从外面滚到里面,嚎啕大哭,我就“啊啊啊啊”这么滚。开始我爸爸好像还开心,看着好玩,踢了两脚说,给我起来。结果啊,可能我是真伤心,觉得我的人生毁在这个老祖宗里面去了。

赵:中文系?

傅:太恨了。

傅:才拿到通知书就哭。

赵:一般女孩子不大想进中文系。

傅:我现在对小孩子特别能理解。这种真正有内涵的东西,没有人生的历练是不会知道的。

赵:您父亲对你进中文系非常重视,对你两个哥哥上大学,一个上中央美院,一个山东艺术学院,他怎么不提出这个文呢?

傅:我大哥呢,是在身边教的最多的。家里啊,我爸爸是重女轻男,重女轻男到这个程度,我觉得也是……(笑)

赵:重女轻男?

傅:哎,绝对重女轻男。所谓轻男的意思呢就是对儿子太严,绝对的严师严父。所以有次大哥回来说,家里怎么造反了。我爸爸坐那,我们女孩子坐那翘着腿看小说。我哥哥他们进来都是首先要站着,爸爸说坐他们才坐的。家里面儿子的规矩是很重的,我们完全没有规矩了。我哥哥都吓一跳,可见我爸爸对他们是很严的。当时有一件事情特别有意思,我大哥给我画了一个像。(动身取像)。

赵:当时很土,现在看来很土。

傅:那个时候就很洋了。傅小石呢,非常想进油画界,但是因为我爸爸是画中国画的。也是斗争的结果,后来进了版画系,版画系不是跟墨跟黑颜色还有关系吗,就是没有进油画系。

庄:他想进油画系?

傅:对,但是后来进了版画系。

庄:你爸爸不让画油画,起到作用了。

傅:对,起到作用了。所以就变成一个中和的了。后来我大哥画版画,我大哥画铜版画的极好。后来我大哥画中国画能够画的那么好,跟这个有关系。所以说我爸爸对两个哥哥的学画不是不支持,但是那种教育对我不一样,对我的教育绝对是“逍遥游”的教育。他没有指望我去做什么,做什么他都不管,对儿子有一点点望子成龙的,有点老派。我们家还有一个重女轻男的地方就是,我爸爸绝对怕女孩子变成女孩,一定要有男子气。我爸爸对我讲:先立业,后成家,没有业没有成家资格。对女孩子的人生特别担心,特别担心。

傅抱石全家在重庆金刚坡下“山斋”合影(约1941~42年摄)

赵:这都是作父亲的共同特点。现在一个家庭,买一套房子,养一个孩子,都感觉很累。你爸爸有你们姊妹孩子六个,他在平时工作、生活上,有没有把你们养大的压力?

傅:我相信他也有这个压力,因为我妈妈经常问他要钱。还有一个,我的二姐。我姐姐不是在南艺读书吗,同学就穿了一件,很漂亮.无论如何她也想要,我二姐是持宠而娇,很厉害。那时候我看到我爸爸,我都不知道她敢进去,气氛很凝重。我爸爸就坐在她的书桌前面,在那数钱。那时候的学徒只有十四块,八块钱一个月的伙食费。当时郭沫若家里,一天的伙食费是八块,就是不得了了,国家配给。过年,我爸爸给我们的压岁钱是十块,一个大团结,就感觉我这个爸爸天下第一,特别高兴。我姐姐要买的那件大衣是一百一十四块,还加三毛多。我姐姐小时候得过肺病,家里特别宠,也就宠出了这个性格来,无论如何都要要要。这个要是二姐听见肯定要生气了(笑)。她可能都忘掉了,因为她得到了,人家不会讲的。她也没看到那个场面,但是我看到了。我大哥站在前面,我爸爸就坐在那,戴着眼镜数钱。戴着眼镜数钱我是唯一的一次看见,一张一张一张地数,拿出十块、十块来。最后拿了一百二十块钱,交给大哥说,“你去陪她去买,千万不要弄错,你去陪她去买”。

赵:他当时数钱很沉重?

傅:不是一般的沉重。就你刚刚讲,养个儿女不容易,养个天天要钱的儿女,父母是很痛苦的。好就好在我家里没有,这是我见过的唯一的一个场面。我爸爸对钱没事,他非常非常不愿意小孩这么奢侈,但是又熬不过我这个二姐,我的这个二姐比较难熬。小时候我想叫爸爸给我买一件灯芯绒的衣服都没有买到过,我说我熬了三年都没有买到过。家里不是一点都不奢侈。请客吃饭是比较客气,请客是很奢侈的,但是生活上一点都不奢侈。我爸爸不是到上海去回来就过去了吗?他的大衣挂在那里,我妈妈打开来看,里面还有一个信封,里面放着四百块钱,这是我妈妈让我爸爸到上海去,一定要买一件大衣。我爸爸竟然连那大衣都没有买,把钱带回来了。

赵:上次我们采访伍霖生老师,他讲傅抱石先生孩子多,压力大。他从四十年代开始眼看着傅抱石是如何走过来的,为了贴补家用,必须勤奋工作,六个孩子要养,还有社会应酬。杨仁恺先生五十年代为辽宁博物馆买了一批画,伍霖生嫌稿费给的少,就给杨仁恺写信,费用太低了,完全不符合一个大画家的劳动,希望增加一点。辽宁博物馆还专门给南师来公函,来调查,是不是这种情况?

傅:这个事情我倒是不知道,但是想象得到。

赵:你们姊妹六个,他肯定有压力。

傅:为什么我爸爸数钱买一件大衣我会印象那么深,就晓得我爸爸的钱拿的不容易,第二个非常不愿意我二姐那么奢侈。他如果给了我五分钱,都要问我这五分钱是怎么用的,我就一下子给他讲,买橡皮了。

赵:伍老师还谈到一个细节,很多傅抱石先生的作品都经过他手。他说早期是沈左尧来处理这事,到南京后就是他来处理这些事。说傅抱石先生不好意思给领导送画要钱,不好说,也不纯粹从经济上来考虑。彭冲书记说,我哪能能白要东西呢,给点钱吧,给多少呢, 最后算算是两个月的工资。两个月的工资拿这幅画,他当时看彭书记的表情,很心疼,是不是这样?

傅:两个月的工资五百多,当年吓死人了。我爸爸当年是二级教授,是二百七十三,我当时还得意的很呢。

赵:从这个细节上可以看出来,当时每个家庭都有自己的压力。一顿饭四十块钱,真是心疼。

傅:没有经历过,就完全没有那种感觉了,那种切肤之痛。那个时候,有文化重点保护对象,有一些特别的餐券,有时候有招待会,我爸爸每次都会把那些点心带回来,他是很爱家的。还有呢,那时候一个鸡蛋几分钱,家里鸡蛋是从来不缺的,米也是不缺的,都有一个老太婆专门来送。有人说,困难时候,有的家庭用碗先盛好饭,再蒸饭。当时定量,粮食很少。我们家虽然从来没出现过这种情况,但我爸爸是很辛苦的。

赵:我最近看研究甲骨文的董作宾先生的传记,他有十个小孩。传记上讲,为什么董作宾先生那么勤奋的工作,在家要做研究,出去还要代课,到晚年还到香港去代课,这是什么原因。他说这十个小孩,我必须得养他们。

傅:从前小孩也好养,不像现在上学花那么多钱,干什么都要那么多钱。我觉得我爸爸在小孩这个事情上非常的明智,他绝对不让你走坏路,这是我爸爸非常明确的讲过的,但是他也不是说每个都指望你怎么样,他对儿子可能指望大一点。我爸爸给我的“药方子”很多,我到现在为止,都觉得我爸爸好像从来没有真正死掉过,就是“药方子”一直有用。

傅:我爸爸给我讲了好多,“你要是没有钱吃饭,绝对不许借钱吃饭,一定会饿肚子,肚子是你自己的,你能熬过饿,就代表你熬过一劫。但是你要是没有钱坐车,千万不要借钱坐车,要走路,因为脚是你的,你永远都有办法走路”。意思就是,你不要依靠那个不安定的对象,靠着冰山,冰山一倒就跟着倒了。

傅:我爸爸说“读大学是坐火车”,这个话题非常好玩。坐火车,哪怕买不上坐票,买个三等票,哪怕是站着,一样能到目的地。意思就说,只要进了大学,只要好好学习,将来毕业,就能有所成果。也可能跟我当年不愿意读南师这个有关系,南师就在眼前,我特看不起它,心情不好。但是呢,“结婚是坐船,哪怕给买最好的船票,一等船票,给房子里面放满金银财宝,只要这个船一离岸,这个手一挥,就永远碰不到你了。你将来是撞礁也好,翻船也好”。保护孩子的心态太累,我爸爸没有,这方面不累,眼前不饿就可以。但是眼前不饿,而且将来还不饿,这个就是教育,而不是你给多少宝藏,所以他要传子以技。这是我爸爸的方式,那个时代还蛮幸福的。我爸爸没有这么痛苦,还不错。

赵:他对你们的教育,一直抓的很紧,是不是和他当时处的社会环境有关。

傅:中国人叫道统的一个本质,就算你驾驭千金万金,小孩子教不好,这个父亲就有责任。所以爸爸说,“生子不教视为贼,就是个贼,比贼还坏”。

赵:哦,他也经常讲这些事情。

傅:不是经常讲,只要是碰到了他就会讲。好比我们就这一坐,喝茶,三分钟坐下来,他没有不开口的。所以在爸爸身边啊,就两种可能性,一个是跟他好的不得了,一种是被他骂的不得了,跑掉。

傅:我很喜欢我爸爸的神情,那个神情比骂我的神情可爱多了。他骂我的神情凶得很,那个嫉恶如仇的面孔最可怕了。嫉恶如仇,比凶厉害。

赵:他打过人吗?

傅:可能挨打就我一个。有一次,中学一年级的时候,跟解放军叔叔联欢,在军人俱乐部。解放军叔叔很喜欢我们几个女孩,联欢了以后,就把我们带去吃东西了。那个时候只有解放军叔叔食堂里有东西吃。然后到家的时候我又走回来,走回来又在外面玩,从现在山西路走到我家,当时要走一个钟头了,走到傅厚岗。我到家的时候都九点多了,家人急的一塌糊涂。我爸爸是个爱儿女一塌糊涂的人,他急的要命,打电话报警。等到我高高兴兴的敲了门回来的时候,爸爸气的不得了,“你给我跪下,你给我跪下”,逼得我跪下来,就跪在地上。然后从厨房拿来大菜刀,庖丁解牛的刀,说“我要砍死你,我要砍死你”,就这样半天。我妈妈在旁边打我的头,说“你哭啊,你哭啊”,我妈妈没看过我爸爸这么凶,这么气过。就说你赶快哭,哭了以后它不就是服软了嘛。我就不哭,所以我爸爸后来很喜欢我这一点,砍她都不哭,当然不会真砍了。后来就走了,说气死我了。他一看我安全了,就安心了,就走了。

赵:他对女孩子都不放心,你这么晚回家。

傅:一次,我们在杭州过年,回来的时候我二哥、我姐姐和我妹妹坐火车从杭州到南京。每到一站,苏州,常州,无锡,都有广播说,请傅二石赶快到什么地方去,到话务室来,有电话找你。一到站就有,他叫浙江省委通知每一站,一到一定要跟他报告,到这个程度。有一次我跟二哥到青岛去,我爸爸说绝对不准,女孩子绝对不准出去。对女孩的关系,就是那种爱护,到了神经质的地步,还没被蛇咬就有了终生怕草绳的感觉。

赵:你姐姐去世?

傅:那是病死的。他心疼啊,所以对女儿比较宽容、爱护。我大哥回来看到,要不怎么么说家里造反了,女儿怎么可以跟爸爸没上没下啊?!他们都是要站在旁边的,爸爸说坐他才坐,哪有坐在沙发上爸爸进来都不站起来的。但是有一次,我爸爸进来,有些什么事情我想问他,就说你看那个什么没有。爸爸说,“混账,你是谁啊”。我就晓得又犯错误了,我说,“爸爸你看见那个什么了没有?”“对啊,你不要以为讲个爸爸是多事,爸爸这个字不叫你就不是一个人”,他告诉我,就到这种程度。

赵:一直在进行道德素质教育。

傅:每一分钟都是。当然有时候也觉得压力很大,逃跑的欲望很大。但是反过来,只要是爸爸在,我会好幸福。

赵:很安定。

傅:很安定。特别是看我爸爸画画,我就觉得这个时间是永远在这的,这种瞬间的祥和永远不变。

赵:伍霖生先生也说过,说傅先生对他两个儿子过于严厉,严厉到一种怕的地步,他们不敢接近他。对女儿不一样,也谈过这个。在教育上,对子女的学习上,他有他一套。

傅:我二姐想学钢琴,我爸爸是好用心的,而且还要跟她盖琴房,因为怕吵,给她买精编的琴谱,这么厚,《肖邦全集》、《莫扎特全集》,当时都是两、三百块钱一本了。

赵:那么舍得投入?

傅:对,很舍得投入,还没谈呢。

傅:不是说回头去记,从爸爸死的那天开始,爸爸又出来啦,爸爸才活下来,为什么呢,因为爸爸在这,爸爸活。跟爸爸只有三个关系,一个是争宠,一个是吵架,还有就是躲着爸爸,这三个内容很丰富。但是话又说回来,我很感激我父亲……他从来不把你当成是他要教育的人,他跟你在一起,他心里有东西他会给你说,他心里没东西,他不说。你不问他,他也不会没有话题,他一直有话题,当然是跟你有关系的。要不我怎么会有很多古文都是他用嘴巴教出来的。

傅:我哥哥就是讲,“怎么家里造反了,怎么出这种事情,怎么是这样的,女孩子都能翻天了”。既然讲这样的话,就说明爸爸在他们的生活空间里,是个严师、严父,对吧?在我的个人空间里,我爸爸是个慈师严父,但是对我大姐绝对是个慈父。

赵:她有病,要多照顾她。

傅:而且他对她有点舔犊的感觉,心里面担心。我妈妈也是一个很幽默的人,她说,“你真是了不起,当太史公了”。爸爸就说,“你怎么会忽然这样夸奖我,说我是太史公,司马迁啊?”妈妈说,“你不天天都在写《史记》吗?”因为我大姐她每天吃什么饭、吃多少饭、几点钟吃饭、几点钟大小便,全都是我爸爸记,就说明他的舔犊之情。我妈妈讽刺他说像太史公,做司马迁了。我爸爸以为她真的夸奖他文章写的好呢,这个蛮有意思的。说明每个人心目中的父亲都不一样。

赵:你这些生活经历,如果你不说,不写成文章,大家也不会关注。通过这种影像记录的方式把你的父亲记录下来,更真实,更加血肉丰满,他能建立这样一个文化高峰肯定有原因。如果一个连家庭都不爱的,就像现在这种情况,离婚率那么高,不可能创作出时代的经典。

傅:人家说小孩子是看着父亲的背影长大的,我觉得特别真实。但是小孩只看见父亲的背影,看不到正面的时候,背影就不起作用了。我是看着父亲的背影长大的,因为我爸爸其他地方我不说,他永远在做工作。所以我的性格里只有一样东西,其他的事情都很散漫,我从来没有按时起来,按时睡觉,也从来不按时约会,开会总迟到。我爸爸老讲我,看电影,像外交大臣一样,总要迟到个几分钟才过来,生气。但是只有一样,画画绝对不会,就是工作绝不推迟,这个就是我爸爸的背影。我爸爸总是在墙上挂一个字条,上面有好多好多工作内容,然后会把时间倒算着一个个勾掉,就这样子做事情。

傅抱石在作画(约二十世纪60年代)

赵:你爸爸画画时候的神情、动作、创作过程以及怎么舔墨,怎么运笔,已经进入你的大脑,成为一种潜在的记忆,已经成了一种老师教学生的示范过程了。

傅:这个就是说看天收了。靠天收了,没办法。

傅:我爸爸不带学生有很大的一个原因,他说“可能很多人会说他没有慈悲心”。我给你讲过他开家长会一点都不骂我。回来后他给我又讲过一句话,说,“不要跟左右比,就是拼死了第一,也是五十几个人中的第一。就是全校第一,也不过是两千人争第一。你要跟上下比,上下比就是上下千古,能够比出来才行。好多家长都说,连五十个人都比不过,还能比上下千古吗?”一定会这么讲。我爸爸聪慧就在这个地方,他一定叫你难进易出,千古是很难进,但是其实很容易出来。为什么,我不要跟旁边的比,我就跟千古比了,心理上一下子放宽了很多。他讲的意思就是说,跟周围比实际上你的境界已经放的很低了,境界很低了,就是五十个人、一百个人中间第一。那么你的第一是什么,不过是五十个、一百个人而已。所以他说,“不要跟左右的看了,不要把眼光放在左右,要放在千古,上下千古。所以就算是当代第一,不如上一代;上代不如前代,前代不如上古。每天都要提高自己,拔高自己”。所以他说,教学生不给学生课稿有很大一个原因就是不要过多的去看那些草率的笔墨。我爸爸老讲,“盛雪不是第一流的小提琴家,他是第一流的教师”。为什么,他能培养出第一流的小提琴家。所以,各有各的使命。

赵:姜丹书同吕凤子是同学,都是李瑞清的学生,是我国第一代师范培养出来的学生,应该,他们有为美术教育事业应该做点事情的信念。

傅:有人做医生,一辈子想救死扶伤。有人做银行家,想做一辈子的金融寡头,各有各的使命。傅抱石的使命、作为老师的使命是做“天下师”,而不为“一人师”。

赵:做“天下师”,这个境界高。一般的美术教育家没有这个境界。

傅:连眼前的学生都教不好,怎么能教别人呢,我爸爸这点聪明。我最讨厌学古文了,我跟爸爸讲,“我最恨背书了,我不要读,现代我们都讲现代文,什么之乎者也都不要了,干吗要去读古文”。我爸爸说,“你真蠢,你晓得现代语是从哪里来的?”我说,“现代语从哪里来啊,我说都是中国话”。他说,“不是,它是现代的中国话,但是它是从古代来的。是从古文中来的,你要是把古文学好了,现代文你不用学就好”,结果一下子就把我勾引上了,我被说服了。“进去以后,就让你容易出来”,他说,“写文章,最难的是深入浅出,要是浅入浅出,人人都会;深入深出,虽然不是人人都会,但是人人都看不懂。深入浅出才是第一”。

傅抱石夫妇合影于南京(约摄于二十世纪50年代末)

赵:傅先生和你母亲的夫妻关系,你认为很感动的跟我们聊一聊。

傅:他们二人对我们来说,是父母的关系,你讲起来就是夫妻关系,其实是好重要的事。夫妻关系,就好像一个菜一样,看起来都是一盘菜,吃起来味道完全不同,这家的味道,那家的味道,好味道,坏味道。我觉得我们家父母给我的感觉是一个特别有生味的味道,桌面上可能是甜的,吃的里面会有点辣,再吃到里面又有点咸,就是始终在变化。第一个最大的好味道是什么呢,父亲和母亲都非常幽默,非常的快乐,骨子里本质上是很快乐的。我记得我爸爸妈妈老讲最早的一些事情,就是他结婚前的事情,怎么逗老师啊……。我爸爸结过婚以后,有一天从外面回来,佣人对他说,“有位王先生来找你,等了很久了”。我爸爸说,“有没有名帖”,他说,“没有、没有,在屋子里等你。”我爸爸说,“什么样的人,我没听说啊”。就是以前讲说,要正式拜访人要有一些说法,走进去一看,房间里暗暗的,也不点灯。就站在那里,然后就说,“王先生,你好,你好,不知道我在什么地方和王先生有过面缘啊”。讲了好久以后,我妈妈笑起来了。我妈妈化妆了,贴了胡子,戴个小瓜皮帽,化妆成王先生,把我爸爸骗了。讲起来没有什么很大的恶作剧,就是想看我爸爸认认真真的对一个他完全没看破我妈妈的客人什么态度,所以这个故事在我们家里经常讲我妈妈贴小胡子。后来我记得还有张照片,是我大哥和我妈妈在一起,大哥哈哈大笑,我妈妈还画了小胡子在这里,可能是讲这件事情。我妈妈和我爸爸差了八岁,又是我爸爸的学生,而且最主要的是我妈妈是一个非常非常自立的人,我妈妈又是个非常有爱心的人,虽然嘴巴上讲不愿意,实际上他为了这个家奉献所有了。所以我记得有一张我爸爸在重庆画的画里画的长跋,画了一个美人,这个长跋讲我母亲入蜀八年,吃了她没有吃过的苦,做了她没有做过的难事,终于把我们一家都安排好,我对他真的很感激,从来没有对他表示过,所以今天做这个画,给我妈妈过生。可能是从那个时候开始的,每一年到了我妈妈过生日的时候,肯定爸爸要工作,一个是到了晚上要给我妈妈画张画,第二个是为妈妈做寿,我爸爸自己是从来不做寿的。我爸爸从来不做寿,可能有点迷信,我爸爸不喜欢做寿。但是给我妈妈做寿是很隆重了,以前都要到大三元请客,要到南京饭店请客。那个时候作为家庭请客是最高档的,要请我妈妈的弟弟,我舅舅一家,再请我们。第二个一定给妈妈买东西,给我妈妈买衣服。我爸爸是有真情的上一代的男子,这点对我们家产生的影响很大,一直对妈妈的尊重是法定的。我妈妈最不喜欢平淡无奇,来客人最怕的就是这个人没味道,这个人不好玩。她喜欢讲点有趣的话,讲趣事趣闻,现在就是讲历史故事,新闻……。我妈妈是古董商最喜欢的画家太太了,第一个我妈妈不会把他们打发出去,有好多画家太太,陈师母也是,最恨古董商来了,因为她丈夫肯定会买,买了就要花钱。所以我妈妈呢,古董商来后,她跟他特好。跟他好有原因,我妈妈自己非常喜欢和古董商聊天。第二个,希望跟他找一些市面上看不到的一些闲闻旧事、旧书。

赵:她喜欢,还是追求知识。

傅:对。我爸爸我妈妈最喜欢,所以我妈妈很有学问。我爸爸老讲,“古文你要跟你妈妈学”。我妈妈的文字很好,写的文章很好。我妈妈后来就说,什么东西都不能够丢,后来小孩一多,家里的事一多,我爸爸一天三餐。我爸爸虽然在理论上、在感情上对我妈妈很好,但在实际生活中还是很大派的,吃饭一天三餐。

赵:很随便?

傅:不随便。不好吃我爸爸就要生气,就会说,“怎么花了油盐却吃淡汤?”保姆做菜都不好,所以要我妈妈亲自下厨。而且我爸爸有口味,有他自己的嗜好,第一个不能咸,一定要淡,非常淡。我妈妈正好要吃咸。所以我爸爸常讲,红烧肉还蘸酱油,说我妈妈口味不大一样。第二个我爸爸要吃很硬的,我们江西人叫辣肉,辣椒炒肉,辣椒炒腊肉。江西那个腊肉,那个皮啊,像那个牛皮一样,就是咬不动,非常硬,但是越咬越有劲。我妈妈就会炒,还有做猪大肠,要烧的红红的,很硬很硬的,只有我妈妈会,所以我妈妈经常做。还有,我爸爸很喜欢宴客。也不叫宴客,不管谁,学生来了,同事来了,朋友来了,不管来什么人,都在家里吃饭,“过来坐,过来坐”,然后就让妈妈加个菜。以前的生活你可能没有数,不像现在到哪去都能买到东西,那个时候早上不把菜买好,晚上就根本没有菜做了,又要加个菜怎么加啊。所以我妈妈就要绞尽脑汁。我妈妈会有很多怨气,但是从来没有让我爸爸觉得不满足。

赵:下不来台。

傅:没有没有,从来没有,而且酒大家一起喝。伍霖生经常来,我们家吃饭有早有晚,他正好碰到了,坐下来,添个杯子添个碗,就这样。所以这些事情我觉得我妈妈和我爸爸一个非常争宠,一个非常献身,我妈妈是绝对献身。我妈妈老讲,“我一辈子没有自己”。但是反过来,我妈妈也非常以我爸爸为骄傲,就是内心的骄傲。一讲起抱石来,那种内心的充实感,现在人可能体会不到。现在人常常自己丈夫升官了,很得意,给人家吹。我们从前人讲自己的家里肯定都不好的,小犬又怎么样,这个小女也不懂事,一定要骂自己家的人才好。我妈妈作风基本上不会讲,抱石怎么好怎么好,她总会讲爸爸的那些她可以骂的事、嘲弄的事,反过来又赞扬的。这是中国人做学问的文人最大的一个言谈诀窍了,正话反说。所以有一个人来给我妈妈采访,说傅先生的皴法确实找不到路数,不知道他师承何人。我妈妈讲,他师承张天师。那个人可能完全不懂。张天师,就赶快写下来。那个年轻的记者说张天师,姓张名天师?然后又问他出身何处,住在哪里,什么年龄,和傅抱石是什么关系。我爸爸在旁边就笑起来了,张天师是什么?我爸爸讲,张天师是谁你不知道吗,张天师是画符的,最有名的道家的。意思就是说傅抱石的皴法,不是说师承哪一家,不是说跟着哪一个路数过来的,而是集大家而成自家。她就拿张天师画符来褒贬,但是反过来却是赞扬傅抱石能集大成而成自己的笔法。我妈妈心里面很满足,我妈妈老跟我讲,“中国人非常有趣,画有百代而不出一人”,实际上不是说没有很好的画家,不是说大家学不好,唯一的就是没有自己。在中国的绘画史上,只有自己建立了自己的笔法,有一个我的笔法,我的用笔,我的个性,这个风格,才能够有在历史上站住脚的地方。我妈妈常常把那个书给我看,妈妈对我真的是,兄弟姐妹都说我妈妈最疼我,好像对我很期待。我画什么画,她都会走过来看,说,“哎呀,这个好像爸爸,这个好像爸爸”。我记得有一次我画了一张雨,我妈妈就高兴,还录了一个小带子。虽然爸爸过去也有十几年了,后来我到日本去以后,我妈妈还是这样,一看就这么像爸爸,爸爸的存在在她心中是很满足的,但她不会到外面去吹,我丈夫怎么样,从来没有。所有人都把我妈妈看成是画家太太里面最好处、最好办的。

傅:那个时候也很有文化气氛,司徒乔的太太冯玉梅,跟我妈妈就特别好。报纸上登赵清阁的文章,写傅抱石如何如何,这个粉丝味道很浓,崇拜者的味道很浓。赵清阁又是老舍最心仪的记者,当时在那转的女记者没有几个,她就跑过来给我妈妈说,你看看你看看,想不到一位三十多岁、这样风雅有学问的一个人,而且讲起话来还充满了羞涩,你看看什么叫做羞涩。冯玉梅看了以后,味道不对,一定要来告诉我妈妈。我妈妈说,那太好了,有人还看得上她太好了。我妈妈就是特别的大气,我觉得大方和自信其实是一致的,她说傅抱石是什么人我晓得的。赵清阁有一次来团山堡采访,晚上不能回去,我爸爸说,“将就着留在我家住吧”,这个我印象特深,这确实是个故事,因为我妈妈那个时候在乡下,整个家都在她身上。还有我的外婆,所以她根本就不要讲羞涩了,每天净身整发都没有的,到了晚上灯下补袜子。补袜子是妈妈灵魂上的一个窗口,从这个袜子就能看见我妈妈的心态。我妈妈最怕男孩子整天在外面玩,从前的袜子很糟糕,磨一天就破了,所以要拿来补。我发现妈妈有两个习惯,一个是留很多碎布,我们叫做布头子,就是留了将来准备补袜子,第二个什么,买袜子,那时候刚开始有尼龙袜子,穿不破的尼龙袜子,我妈妈竟然从杭州买了一百双,袜子对我妈妈是……,补袜子我妈妈付出多大的苦劳!

傅抱石 赵清阁著书图 1945年 原赵清阁藏

傅:后来赵清阁去,赵清阁自己毕竟是时髦的女记者,同时又是跟社会、跟男性往来的,所以她对女性有自己的看法,她自己一辈子也没有嫁,她用男性的眼光去看女性。那种时代,这个话很难讲白,但是一定是这种心态,她总觉得傅抱石太太从来没有出来过。从前的社交场合非常活跃的,我爸爸又在第三厅工作,社交场合很多,可是从来没有看到过傅夫人出来过,想一定是个乡下女人,就是媳妇、老婆。我妈妈就坐在灯下补袜子,赵清阁还坐在另外一个地方,还拿本书,就开始聊起来,聊聊以后,赵清阁立刻折服。赶快走过来,坐在旁边谈,一直谈到深夜。我爸爸不在家,他回来说,奇怪了,赵清阁跟你昨天晚上两个人都没有睡觉,眼红红的,这样谈到深夜?赵清阁对我妈妈从心里折服。赵清阁是一个非常纯的人,她一折服就一辈子也不变。我记得是六八、六七年,我陪我妈妈去上海看赵清阁,老舍刚刚跳湖没有半年。就看到赵清阁抓住我妈妈的手说,嫂子嫂子,抱石去得好,抱石去得好,舍予这个结果,如果抱石活着,比这还惨呢。她说抱石什么个性啊!

傅:我爸爸和我妈妈日常生活很有意思。我妈妈讲他们吵架确实是吵架,吵完了以后,最后两个人都会发现对方有些他没有发现的了不起的地方。爸爸你真了不起,竟然能这样。然后我爸爸会后悔,妈妈你真是太对了。这叫互相发现,永远有新发现,要吵都是旧事,旧事旧脾气。我爸爸喝了酒会死不认错,我妈妈会始终抓到他那些把柄,但是总是从发现新的东西结束,太有意思了。而且我妈妈讲前面出来有一个电线杆,以前不是有回首碑吗,我忘了是哪个典故了,那根柱子就是我爸爸的回首碑,回首柱子。每次吵架,气得冲出去,但是走到那个柱子,那个柱子二十米都不到,他走到那去肯定会回首。讲是我不对,是我不对,马上就会醒悟了。冲出去的时候谁都不理的,好像一辈子不回来一样,但是走到柱子那就回来,那是我爸爸的回首柱。

赵:这种故事还没听说过。他也生气,在家的个性也非常强?

傅:爸爸妈妈都好。不管怎么强,人不怕强,就怕邪,人家说这叫知书达理。我的爸爸和我妈妈,没有一点邪在里头。我记得有一次,我妈妈气得说,“我为你牺牲了我的全部人生,我要走了”,拿个箱子就出去。我妈妈出走过两回,我爸爸讲这叫“拉拉出走”,在我们家称我妈妈出走叫“拉拉出走”。我妈妈每次出走以后,下午就回来了,虽然拎着箱子,箱子里面也没放什么。我妈妈出走次数很少,但是下定决心出走过两次,可是还是回来了,所以我们就称我们妈妈出走叫做“拉拉出走”。

赵:她到哪里去了呢?

傅:就是一定要离开了,不想再共处了,这么一句话就出走。我妈妈是个烈性子,我妈妈是个女革命,当年方志敏都很欣赏我妈妈。但是反过来,她一点邪味都没有,互相之间可以说是清澈如水,没有一点可以怀疑的。我到日本去以后,我就晓得我爸爸跟我讲的这个原则,谎话绝对不说,真话未必全说,只要不说谎话,肯定不会遭疑。这也是我们的家庭风格给我的这么一个人生的准则,我觉得这样才好。

1962年傅抱石在杭州疗养时摄

赵:伍霖生老师曾谈到一个典故,说傅老师对傅师母是一往情深,只要出差,在旅馆住下,就要给你母亲写信,信还没来,人已经到了。

傅:“我信到没到?我信还在后面呢”。我爸爸到日本以后,也是坐下来就给妈妈写信,而且买好了一种纸。那时候中国的纸不好,日本纸印的很好,中间有一个淡的红线,格子纸,我爸爸就写信。我记得我还看过一点,在我爸爸住的新房间里。房间里床摆在哪里,柜子摆在哪里,榻榻米是什么样子,妈妈桑是什么样子,都在信上写的很详细,后来信全部都烧掉了,太可惜了。

赵:伍老师说对这一事情很佩服。

傅:鲁迅给许广平写信写的多的,完全不如傅抱石。傅抱石两天一封算是少的,一天一封算正常,就到这一步。两万三千里旅游写生出去了一个多月,他的新婚燕尔的一个学生,跟他去了,那个人写了二十封信。而在两个月中间,傅抱石写了四十五封。我觉得我妈妈确实是一个做学问做的很智慧的一个人。我爸爸写几十封信,而且每封信字很小啊,两三页,那么大的,要写两三页。这么点大的字,爸爸写的那么小,两三页,你说这几十封信,内容再怎么拼也拼不了,肯定是我妈妈就是他自己。

赵:就像写日记一样。

傅:对。这种心态太有意思了。话逢知己千杯少,千杯不是光喝酒,他有千杯的时间来说话。他说多少话给我妈妈听,他都觉得不够,第二个是他能说出来,想说出来。碰到一个讨厌、面目可憎的人,想说话吗,不想说。话不投机半句多,半句都多。所以我们不要用别的东西旁证了,就这个东西就成了主证。我觉得他们夫妇挺可爱的,任何夫妇在我眼里好像都不够格,也有这个因素。

1962年傅抱石在杭州作画,右坐者为郭沫若,中立女士为郭夫人于立群

赵:你们家的生活条件在那时应该说很好,肥大肠、猪头肉啊、猪耳朵吃的很多,他还喜欢吃红烧肉。傅先生到了晚年发福,还有病,和这种生活应该也有一些关系。

傅:对,有点关系。因为那时没有卫生知识,没有卫生常识。我爸爸是不太喜欢吃素菜的人,水果也不太吃。要是请他吃块西瓜,要劝半天才吃块西瓜。所以他的血脂血糖肯定是高的。然后是脑溢血,这个事你讲的太对了。当时完全没有医学常识,保健意识。医生叫他不要喝酒,就喝点葡萄酒吧。他说不行,葡萄酒是糖水。喝点啤酒,不行,他说啤酒是马尿。他都不要,我爸爸的健康意识确实是没有。

赵:他还那么能吸烟,不仅喝酒。

傅:对。一天一瓶。

赵:这对他的身体健康肯定会产生很大的影响。

傅:人各有命。我爸爸的祖上没有过六十岁的,都是五十岁就完了。所以我爸爸过六十岁生日的时候跟井上靖到延州去,把这个生日像躲鬼一样躲过去了。可能有点这个意思,我这么想。不是叫怕,应该是心理有潜在的危机感。所以古人算命算到六十岁就不算了。从前批字也就批到六十,批到花甲。因为他们祖上都没有过六十岁的。我讲一下刚刚没讲完的,我爸爸向我妈妈求婚的时候,我的爷爷很欣赏我爸爸。也就不去追究了。不去追究很多事,只讲了一句话,说我这个女儿就是个什么都不会做的人,连床也不会铺,什么事你得去承担才行。我爸爸真的这一辈子在给我妈妈叠床被。

赵:你妈妈真不会叠床被啊?

傅:不是这个意思,是说当年娶我妈妈的时候,他连叠床叠被这样都事情都要共同来做了,一切都共同承担。

赵:就是他许了个诺言。

傅:对,对。我妈妈喜欢看小说,我妈妈比较喜欢讲故事。所以我们家每天都喜欢讲话的风格确实也很好玩。我记得我爸爸端杯茶上楼了,我妈妈上去就给他讲故事,讲看小说,特别是罗曼罗兰。我记得有一次讲吝啬的葛朗台,欧也妮•葛朗台。结果走上去了以后,爸爸还没讲完就把妈妈送下来,就是这样两层楼,楼梯也不是很多,讲完了之后又送上去,送上送下不知不觉大概上下了六、七次。

赵:她送他上去,他送她下来?

傅:对,还没讲完又送上来,又送下去。

赵:两个人有讲不完的话。

傅:讲故事太有意思啦。

赵:你的书上也讲过,别的书上也谈过这个事,罗师母自我解嘲,说是傅先生的“磨墨妇”,这里面的典故你给我们讲讲。

傅:对呀。你知道原来墨要用端砚磨,太难研了。端砚发墨是很细的,但是非常非常慢。我爸爸一笔下去半盘墨就没有了,所以要磨墨。我记得我妈妈磨的时候,那个水都汪汪的,和这个茶杯的水这么多。而且端砚的磨盘有这么大,就这么磨啊磨,还不能磨的快,磨得快墨粒子就会比较粗,磨光了角,所以我们叫她“磨墨妇”。后来我爸爸才在荣宝斋买到了道光的金刚砂砚,一方这么大的,一方这么大的。小的后来被亚明叔叔拿去了,一方这么大的现在我在东京用,发墨真好,又快又细。我爸爸可能是看到我妈妈磨墨太辛苦了,也实在是很心疼。有时候我爸爸老在开会的时候讲,“这个事情是我内人做的,确实是累死人了”。我爸爸还有一件事情,从来不让人看他画画。但是画完画第一个观者和评者就是我妈。现在在这个展览上的《林海雪原》,当时画完后她看到说,“《林海雪原》啊,真好啊,真是林海雪原啊”,肯定讲过这样的话,我爸爸就像得到一个大奖一样,赶快把它注入画面,题词都是时慧怎么样,时慧怎么样,就这种冲动。我觉得这点也是我爸爸和我妈妈关系能好的一点,一个重要的原因。为什么呢?如果我妈妈是一个完全没有感觉的、对东西很迟钝的人,我爸爸肯定受不了,绝对受不了。

傅抱石《山阴道上》(1947年)

赵:她磨墨的时候,是在他画画的时候吗?

傅:嗯,画画的时候。明天要画大画了,今天要磨很多墨,晚上要磨到很晚很晚。那时候又没有电视,不可能看电视消遣,所以爸爸就陪她聊天,一边磨墨一边聊天。

赵:其实他们这个生活很惬意啊,夫妻俩在一块聊一聊。他们肯定是有一些日常彼此习惯的东西。

傅:好就好在我爸爸这个人本身还是个大诗人,就是说他能一下子把日常的东西完全放在看不到的地方。所过的就是非日常的,就是我们讲的文化的生活。心里面充满了油、盐、酱、醋、茶,怎么打坐打的进去呢?不可能的。

赵:就是说你爸爸不欢迎你妈妈进入到他的精神境界中去?

傅:你看看他画里的题画就知道了,何止是欢迎啊,甚至是有点……在这点上,有点像小孩子对大人这个感觉。我妈妈进来看他的画,“妈妈总不能一句好的不说嘛”,有点挺可怜的样子。有一次我爸爸画了一幅好大的《云中君》,这个画你可能见过,也是傅抱石的惊人之作。如果讲诗意的话,这里面有不得了的诗意。画那么美丽的一个女人坐在车子上,旁边还有一个男子,都很秀气,画的很精工。旁边的墨,这么大的画,就好像瓢泼大雨一样泼下来,我妈妈说,“你这不是乱泼墨、鬼画符嘛。李白喝醉了酒,你这是喝醉了酒干的吧?”我爸爸讲,“李白喝醉了酒说出来的话是千古之唱,或者说是真的是绝妙之句的话,那这个酒就是好酒啊。”意思是说,这个东西虽然是喝酒之后画的,当然没有酒气的冲动,可能就画不到那么大的气派。但是只要是像李白那样是大句子是好句子,那当然也是好了。这是我妈妈后来讲的,因为当时我不在场。可是这个画再挂出来的时候,我妈妈也说,“这个画虽然是酩酊而醉之作,虽然是酒后之作,但是只要像李白一样唱出好句子来,也是好的。”我爸爸还是蛮期待我妈妈的好评的。我妈妈老讲,我爸爸有的时候画现代画,现代画里有时候画小汽车,怎么也画不好,我妈妈就说,“你出去看看”,我爸爸就有点犹豫。第二天,我妈妈就买了小孩的玩具汽车,木头做的玩具汽车,买了好几个放到他面前。哎,讲起来真是……。

赵:你爸爸去世以后,你妈妈是不是还经常和你们聊起他来?

傅:当然啦,聊爸爸是很重要的。也不是一个主题,但是是一个很重要的事情。文化大革命的时候,我们家里很艰难,又没有钱,又没有环境。那个时候我妈妈就会很痛苦,有时候也会喝两口酒。我妈妈他不会喝白酒,喝黄酒。喝一点点黄酒,后来喝啤酒,就喝一点点。马上就会抽性子,然后就骂,“这个抱石啊,这些你儿女、我都是不要的,都是你留下来的啊”。一开始是骂的,慢慢就开始怀念了,然后就有爸爸很多不得了的好话。所以有好几个题目是我妈妈从骂开始,到后来都是赞不绝口的讲。

赵:她一直很怀念他?

傅:我相信是非常怀念的。我妈妈曾经讲过一句,讲她这辈子的成就就是嫁对人了,虽然我爸爸毁了她一辈子。

赵:这是一个矛盾的,对立的统一体。

赵:您妈妈很深明大义,不大看中名利?

傅:对。她非常怀念的我爸爸,处理我爸爸的事情也很得体。邓小平政策办公室的副主任曾跟我说,“你们家的处理属于文化大革命处理,随时可以拿回来,只要你妈妈写封申请信”。结果我跟妈妈讲,妈妈说“爸爸的东西为爸爸服务吧”,就从来没有提这个事儿。所以一个很大的原因是我爸爸给我们家的整个气氛、家庭的风格就是这种:钱是一个魔物。任何人家都不可能像我们家这样捐献。为什么呢?当然有我们的原则,是妈妈讲的,“爸爸都是为爸爸服务。爸爸能够为爸爸服务,就等于爸爸为天下服务”,这个是很好。但这是个理论,实际上有很多东西在里面是平衡的。

赵:你这样说了,我就想到了读他的东西的感觉,打个比方,这是个大的田黄,傅先生突然看到了结果很喜欢,认为要刻个印章是很好的,可是没钱,这个画也值点钱,给他换,看着换来的田黄很得意,然后过了段时间,就会想它应该有自己去的地方吧。哦,它应该有,好给你吧。

傅:你讲的太对了。当年有一块田黄,这么大,我爸爸拿在手上摸,他告诉我这叫“萝卜丝”,是田黄这个系列里最高的一种,田黄有萝卜丝而且还是这么整块的,是一个人拿过来给我爸爸换七张画,讲好了换七张画。旁边还有很多田黄什么的,爸爸都没讲,就讲这个田黄。那块印材一直放在家里,爸爸过去以后这个人的画没有给他,我妈妈晓得这件事情。我妈妈这个人真的不错,你们一定不要把我妈妈忘掉,我爸爸的东西什么东西什么地方来都有数的。还有很多人来请我爸爸鉴定,一本唐伯虎的册子。我妈妈亲自跑到北京故宫里去给人家鉴定去,完了以后再还给人家。就是当年应该我爸爸做的事情,我妈妈全都做了。然后那块田黄就说一定要还给人家,结果那个人跟我妈妈讲,“这个东西已经给傅老了,傅老的画没给我,不是他不给我,而是他没有机会给我画,所以这个东西你留着”。我妈妈讲,“不行,既然没有给你画,东西你就拿回去。这也是一件宝贝,你好好自己保存”,那个人好感动好感动。

傅抱石 山鬼 1946年 南京博物院藏

庄:你一直谈一个事情,你妈妈和你爸爸?

傅:就是,太有意思啦。说实话一个家都是我妈妈在操持,应该是要比我爸爸苦,因为经常要跟我爸爸要钱。你知道我妈妈对钱的那个疏淡啊,这种疏淡影响我们整个家。爸爸的名利是爸爸的,不是说爸爸的名利变成我的。我不是因为是傅抱石的女儿我就可以成为一个名人,这不可能。但是转过来这种疏淡生涯的气概是爸爸造就的。外面一个朋友的孩子,从他父亲去世了就一直给他寄钱供他读书,读大学。也不要人家来好像是感激啊什么的。你别说那个时候,工资也是很有限的。但是一诺千金,既然要照顾他就一直照顾到底。

傅:他帮助人也好。你刚刚讲的钱财上他很认真,他算钱从来不算错的。他告诉我当年偷他妈妈的钱,一定是五个一偷。如果是偷了三个,稍微胆小一点偷三个,保证被发现,因为他妈妈是五个一算。这个钱字我爸爸把它看得很重,我爸爸绝对不把钱当成钱,他一直跟我说,“钱呢是一个魔物,不该你的拿了以后一定遭灾,该你的,你不要它它也会来”,他也说“君子爱财取之有道”。不是一天两天,他经常经常讲到这个话,“钱是个魔物”。我现在对钱特别看淡的一个原因:“钱是魔物”。所以任何人家都不可能像我们家这么捐献。

赵:谈到你妈妈,我有两个细节也很感动。一个是给你爸爸这批东西发的奖金,她不要全部捐给老家的小学校,让孩子们成长,这个叫人很感动。

傅:那时候四万块钱很大。

赵:对,对。另外一个就是你爸爸去世以后,你妈妈带着你们姊妹几个在他坟墓前的一幅照片。我在思考,傅老走了,那傅师母他们怎么办?你们姊妹六个当时还没有一个结婚成家的。

傅:我妈妈当年十三岁就要去参加革命,十五岁跟着蔡畅就要去北伐,就说明她是个豪气的人。我爸爸一辈子和我妈妈的豪气也是分不开。我妈妈非常豪杰,很多太太一看就没有豪杰味道,肯定家里面很俗气。我不说她做人怎么样高调,天天做人学雷锋也不可能,但是一定要有豪杰之气,我妈妈就是典型的豪杰之气。

赵:她把你们这个家撑起来。

傅:这个是小人物的想法,大人物是到这个时候就这么做,绝对不会多想,多想是想不起来的。

赵:很多家庭不是这样。

傅:对啊,这就是小人物。我爸爸之前就讲过有的家庭对小孩太娇惯,太保护。爸爸说,“儿孙自有儿孙命。如果教不好,让他自己没有好命的话,不要讲给他福气了,就已经给他灾了,自己要想着自己的处境”。

傅:你说我妈妈她要去想,她要愁到什么程度啊。以酒消愁或者自杀?但是我妈妈一辈子就是个豪杰。

赵:她挺过来了。

傅:对。还不是挺过来了!

(未经本人审阅文字整理:赵启斌王金见黄生志于茈菲王金强陈长龙赵一龙黄亚兰摄像:王金见黄胜志照相:赵连东)