平时,我很喜欢陈毅元帅的诗词,他的诗词具有雄迈、豪放的特色,展示了乐观旷达的情怀。他在艰难困苦环境中写下的《梅岭三章》、《赣南游击词》等经典作品,我不仅耳熟能详,而且均能背诵。我由衷地赞同郭沫若先生对陈毅的评价:“一柱南天百战身,将军本色是诗人。”我对陈毅元帅另一首《赠同志》的绝句,亦是喜爱有加,尤其是那句“一生系得几安危”更有同感。回忆起自己在煤矿十七年的工作经历,虽然与革命老前辈在战争年代经历的枪林弹雨、血雨腥风的境况有着天壤之别,不可同日而语,但遇到几桩小危小险的往事则深深地萦绕在我脑海中。尽管几十年过去了,当时的情景还经常涌起。且听我慢慢道来。

误入废弃的小井

我在回望大屯之十一《我在煤矿下井的经历》一文中,曾讲到自己于1972年4月至11月在徐州矿务局干部学校培训的故事。培训结束后,我回到了徐州新河煤矿继续学习通风员的业务。记得在1973年初的一天早班下井,新河矿通风工区的王师傅带着我们大屯的三个学员,正朝着一个采煤工作面前行。我们去的这个采煤面是立槽煤,即煤层是竖起来的,和普通倾斜的采煤面的开采方式完全不同,它采取人造顶板和开掘小井的方式进行回采。一个采煤面需要若干个小井,每个小井的作用有所不同。有的用于通风、上下人和上下料;有的用于将采下的煤炭运到链板机上。我等四人在回风巷走到一半时,我被一泡尿憋着难受,就对王师傅说,你们先走,我找个地方轻松一下。等我尿好后追上前去,他们三人已经走远了。我听王师傅说,前面有个小井,从小井往下就到工作面。因急着追赶他们,有点慌不择路,走了几步,我见有个小井口,也没有观察一下就下去了。一般的小井有一米见方,四周用木料搭起来的,所谓攀登,就像小时候在狭窄的弄堂手脚并用朝上或朝下那样子。我刚下那个小井几米后,觉得有些不对劲,怎么下面一点没有动静,也没有矿灯摇曳的光线,而且四周井壁都有些坍塌。正在犹豫时,隐约听到有人在上面喊我。我慌忙朝上登,哦,原来王师傅未见我人影,又折回来喊我。他见我从那口小井上来,马上厉声批评我说,这是口废弃的小井,明明挂着禁止下去的牌子,你怎么看也不看就下去,这非常危险,很容易造成人身伤亡事故的!师傅的一席话,吓得我目瞪口呆,我真是太粗心大意了,为了追赶师傅他们,差点酿成大事故。后来,王师傅又语重心长地告诫我们说,瓦斯检查员和通风员都是负责矿井通风安全的,如果连自己的安全都做不好,那就是严重失责。从那以后,我每次在井下作业时,总是打起十二分精神,认真并且谨慎地时刻保持着临战状态。

难忘东风井的那场火灾

姚桥矿东风井那场火灾发生至今已有半个世纪了,当时的情景还历历在目。

我调到矿保卫组后,就住在矿里的集体宿舍,这样一旦发生什么急事便于找到我。那时,我是单身汉,星期天值班我是最多的,有事就处理,没事就在办公室看看书报。1974年11月中旬的一天,适逢星期日,轮到我值班,上午9点钟左右,我接到来自东风井的电话,说是那边失火了!我一听,马上骑自行车赶往东风井。我骑得飞快,约五六分钟就到达了东风井。只见朝南的那排简易工棚火光冲天,黑烟滚滚,区队领导正指挥着矿工们救火,有的从棚内扛东西出来,有的手持水管灭火,一片忙乱。由于简易工棚的顶部是油毛毡和芦苇铺就的,极易着火,仅靠几根自来水管浇上去,显然不起作用。当时建矿时间不长,消防设备还没有配置多少。我一边安排人员到大门口加强门卫力量,防止附近的村民“趁火打劫”,一边立即打电话向指挥部保卫组汇报了火灾情况。

等我返回火灾现场,火场响起一连串的噼噼啪啪声,原来是火烧着了装雷管的木箱(当时已来不及抢救出来),就在这危险时刻,我看到工区调度员戴光明,正费劲地推着一只大木箱走出另一间工棚,此时大木箱已被火烧着,戴光明的脖子上被火烧起了燎泡,但他仍不放弃,勇敢地将大木箱费劲地推出着火现场,他清楚地知道,箱子里装着井下爆破所用的炸药和雷管!可是,现场一片狼藉,全是各种乱七八糟的物件挡着路,很难前行。而烧着了的木箱火势愈来愈大,在那千钧一发之际,工区领导当机立断,大声呼叫戴光明赶紧撤出来。他刚撤到一边,只听到一声巨响,炸药爆炸了!还好,未伤着人,只在地面炸了一个直径近两米、深近一米的大坑。我等人站在一边也感到阵阵热浪直冲身上,使人站立不稳。空气中弥漫着浓浓的硝铵味,直呛人啊!看到掘进队的一排排工棚被烧塌的惨状,心里真不是滋味。戴光明等人则傲然站立在火场边上,一副不屈不挠的模样,那时,我们都是二十岁出头的小伙子啊(多年后,戴光明担任了大屯煤电公司地区处处长)。后听一位放炮员说,幸亏不是雷管直接塞进炸药引爆,爆炸力打了折扣,否则在场的人跑不掉,都要遭殃了。

东风井火灾发生后,我配合指挥部保卫组,全程参与了火灾的调查。经调查,排除了人为的纵火。东风井工区下设三个掘进队,每个队里都生了一只烧煤的大铁炉,因矿工的下井工作服及毛巾袜子之类(俗称窑衣)淋湿或洗后需烘干,而靠近大铁炉上方的窑衣,烘干后掉到了炉子上被点燃,然后引起火灾发生。每个掘进队均存放着炸药和雷管(井下爆破需要)的木箱,救火时,有的被抢救出来了,有的未及抢救出来则被大火引爆了。

打瞌睡差点“放大滑”

我和老姚1973年下半年就认识了,我俩差不多时间进姚桥矿机关政工组,他搞组织工作,我干保卫工作。他长我十八岁,我喊他老姚。当时上海来大屯的干部喜欢老字带头,不许我们喊职务,时间一长,我们就习惯喊老李啊、老王啊等等作为称呼。老姚年轻的时候在上海市邮电局工作,上世纪六十年代初国家困难时,他主动申请回南通老家务农,担任生产大队党支部书记。大屯煤矿开发建设后,他被招收进矿。我家和老姚家做了八年邻居,关系一直很好,至今都保持联系。记得在一次矸子山劳动中,由于老姚的及时提醒,避免了一起矿车“放大滑”事故。现在回想,我好幸运啊!

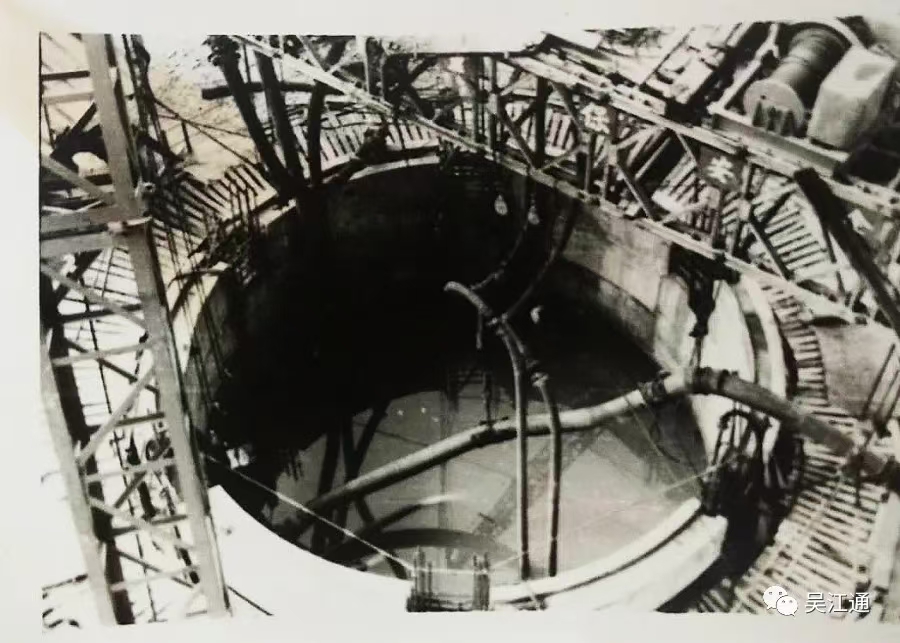

屈指算来,那大概是在1976年底的事了。当时,矿机关党支部每周都要安排一天科室人员参加劳动,或井下,或地面。那一次夜班,我们在矿边上的矸子山劳动。矸子山就是矿井在开采过程中产生的岩石、煤层中的夹矸石等固体废弃物,经提升到地面堆积而成的小山,有的高达十几米甚至几十米。我们远远地看到一座煤矿,边上都会有一座像埃及金字塔似的山,那就是矸子山。当夜,我和老姚分在一起干活。小绞车将装满矸石的矿车拉上来后,我们把左右可以侧翻的矿车的矸石倒出来,再用铲子把矸石攉平,接着由开小绞车的司机将空矿车送下山去。

这样的劳动看似很机械、很平淡,其实蛮有讲究,必须按步骤进行。每当满载矸石的矿车被拉上来后,需要先将连接钢丝绳上的插销拔掉,然后将矿车推到适合倒矸石的地段,接着就将钢丝绳把空矿车用插销插上,再将矿车推至斜坡处,然后才可以开动小绞车将空矿车送下山。就这样的循环往复,在上半夜来来去去了十余趟。到了后半夜,因我白天忙于事务没有好好睡觉,此时只觉得又睏又乏的,当我推着空矿车时竟然忘了将插销插上,还在继续前行呢。在这危急关头,正好被老姚看到了这一幕,立即猛喊了一声:小刘,快停下,快停下!我闻声停住,老姚拿着钢丝绳头快步走到我跟前,一边将插销插上,一边斥责我:你怎么搞的,这样很危险的,弄不好就要“放大滑”!随着老姚的斥责声,我如梦初醒,顿时惊出一身冷汗,真是太危险了。还好,当夜矸子山上的照明灯很亮,老姚的眼力也好,及时地避免了一起迫在眉睫的事故发生。多年后,我和老姚在南京相聚,我向老姚讲起这桩往事,心中充满感激之情。

所谓“放大滑”是指在煤矿斜巷运输过程中,由于操作不当或设备故障等原因,导致矿车脱轨或失控,从而引发的事故。

幸运地避过一次车祸

1987年5月后,我在华东政法学院的学业已完成,进入了实习阶段,我选择在上海市公安局预审处参加实习。预审处领导知道我来自大屯煤矿,很是关怀和支持,特意叫内勤找出近几年的工作简报和已报结的大要案材料给我看,后又安排我参与一桩盗窃白银大案的审理。几天下来,真是大开眼界,受益匪浅。亦不巧,此时我妻子急性阑尾炎需住院开刀,我请了五天假回大屯照料。过了几天,妻子情况好转后,我准备回上海。记得较为清楚的是,在5月25日晚,我来到大屯煤电公司公安处向郦明正处长告别,我说乘明天早上6点多的长途汽车到徐州,然后再乘火车回上海。郦处长听说后,就说不要乘长途汽车了,明天一早安排处里的吉普车送你到徐州火车站吧。我说太感谢领导了!到了第二天清晨,也就是5月26日6时,我坐上吉普车,经过公司招待所西边的停车场,看到一辆长途大客车已经停在那里,有一帮人正准备上车呢。这也是我原本准备乘的那辆开往徐州的长途汽车,它属于当地沛县汽车运输公司的车辆。乘客中有矿区的职工,也有当地的老百姓。

当天,我坐火车到达上海,晚上回到了华东政法学院。第二天上午,我到大屯煤矿驻沪办事处(在四川中路49号)去办点事。一到办事处,我觉得人们看我的目光有些异样,其中一人居然问道,你怎么到上海了?这奇怪的问话和异样的目光,使我有点丈二和尚摸不着头脑。我说我还在上海实习呢。正在尴尬之际,原在大屯孔庄矿担任保卫科长的老方走进办公室,此时他已借调到办事处工作,他马上告诉我说,他刚和大屯公安处郦处长打了电话,情况都知道了。原来,就在5月26日早上6点多钟,停在公司招待所西边停车场的那辆长途大客车,出发开往徐州,于6点45分左右,因司机驾驶不当的原因,行驶到沛县张寨乡胡楼桥处发生严重车祸,汽车冲入胡楼桥下的河里,整个车辆淹没在河水下,导致35人死亡,其中有大屯矿区职工25人。这就是轰动一时、震惊八方的“5 · 26”重大交通事故。车祸发生后,当时就有误传,说我也在遇难名单中。此消息又很快地传到上海办事处,难怪他们见到我后有如此表情。事后我想,如果我未乘公安处的吉普车去徐州,必然就乘那趟长途车,那后果难以逆料啊。念此,我心中十分感谢公安处郦处长的关怀和体恤部下的安排。

就在这年的七月上旬,我毕业后回到了大屯煤电公司公安处。到了七月中旬的一天,我开摩托车到沛县公安局办事。办完事后,我特意开车来到张寨乡胡楼桥,然后,默默地伫立在桥畔许久,既是对“5 · 26”重大交通事故的亡灵进行一次悼念,同时,也是对自己逃过一劫的庆幸吧。

其实,我在大屯煤矿从事公安保卫工作十多年期间,承办过许多形形色色的案件。在侦破过程中,曾经历了行凶杀人的残暴,斗殴伤害的血腥,强奸轮奸的残忍,抢劫抢夺的凶狠,盗窃诈骗的阴刁,等等,遭遇的各种风险着实不少。全凭组织上的亲切关怀,同仁们的紧密协作,所有的这些风险,我都坦然面对且安然度过了。

行文至此,我又一次吟诵起陈毅元帅的那首《赠同志》:“二十年来是与非,一生系得几安危?莫道浮云终蔽日,严冬过尽绽春蕾。”我深深领悟到,这既是一首回忆之诗,亦是一首泣血之作,更是一首悲壮之曲,此诗陈毅元帅写于1935年,至今吟诵,仍令人血脉贲张,感慨不已。现不揣浅陋,敬步《赠同志》其韵奉和:“回望大屯溶是非,曾经煤海历安危。春秋冬夏寻常度,惟愿群芳绽傲蕾。”

2025年3月