2015年5月23日,华东政法大学(以下简称“华政”)1985级干部专修科第二班的校友们,在上海奉贤千人园举行同学聚会,以纪念入校30周年。此前,我接到班长通知后已做好启程准备。当日清晨,我从南京乘高铁驶往上海。在整洁明亮的车厢里,我静坐一隅,在高铁有节奏的前行声中,回忆起自己艰辛坎坷的求学之路,尤其是那段最难忘、最怀念的“华政”岁月……

我是“老三届”初中毕业生,1965年9月考入吴江中学,到1966年夏天那场运动爆发就停课了,直至1968年7月毕业。后来说“老三届”知识青年,我心里清楚,其实我们的文化知识非常贫乏,特别是68届初中毕业生,这是时代造成的悲剧。1971年6月,我进大屯煤矿,到1988年8月调离至南京。在大屯的17年中,我非常幸运地参加了四次脱产学习,这是值得我终身铭记和感恩的。一是1972年4月至11月,在徐州矿务局干部学校学习(其前身是江苏煤炭专科学校);二是1982年3月至7月,在上海市公安学校学习;三是1984年11月至1985年5月,在上海复旦大学附属中学学习(为参加全国成人高考补习);四是1985年9月至1987年7月,在华东政法学院(2007年3月改名为华东政法大学)学习。通过这四次近四年时间的学习,包括调至南京后的函授本科,奠定了我人生的知识基础。

当年,我在复旦附中的补习十分紧张,在有限的时间内,要补高中的语文、数学、政治、历史、地理还有写作课程。其间,我遭遇了岳母重病后去世、妻子车祸等困难,好在这些困难都一一克服。尽管影响了补习效果,但高考的成绩总算达到预期,我以总分381分(其中语文64分、数学78分、政治85分、历史74分、地理80分)的成绩被“华政”录取。

1985年的夏天似乎很长。9月初,我们到达“华政”时还十分炎热。“华政”校址在上海市长宁区万航渡路1575号,紧傍苏州河,比邻中山公园。校园内绿树成荫,芳草如茵,建筑中西合璧,精致典雅。我们大屯煤矿来的四名学子,安排在40号楼底楼的一间集体宿舍,开始了校园生活。“华政”的前身是建于1879年的圣约翰大学,享有“东方哈佛”美誉,号称中国第一所现代高等教会学府,闻名遐迩。考入此校就读,深感荣幸。我能在而立年后重背书包,来之不易,故暗下决心发愤苦读,尽可能多掌握些知识。

第一学期的课程共设四门考试课还有两门考查课,有刑法学、宪法学、法制史、法学基础理论等。课堂上,我在认真听讲的同时做好记录,到了晚上仔细整理笔记予以“消化”。当时有个想法,以为进了高校,对所学的课程不需要死记硬背了,留点自由支配时间可以多看些课外书籍,同时还想写点文章争取发表。结果是“理想很丰满,现实很骨感”,期末考刑法学时,由于事先没有温习,很多概念题都答不完整,一道大的问答题亦忙中出错,只考了68分,差点不及格。而后的一星期内,我丝毫不敢松懈,对其它的三门课采取“三更灯火五更鸡”的强化温习,考试后总算每门达到九十分以上的成绩。

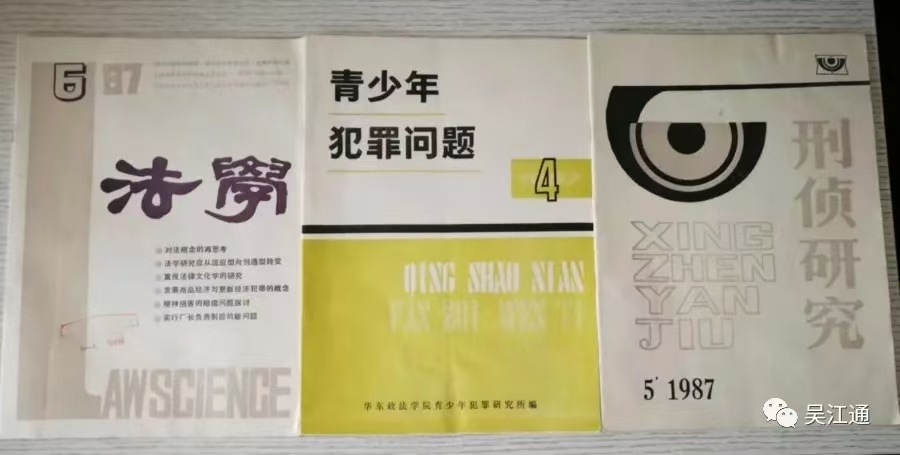

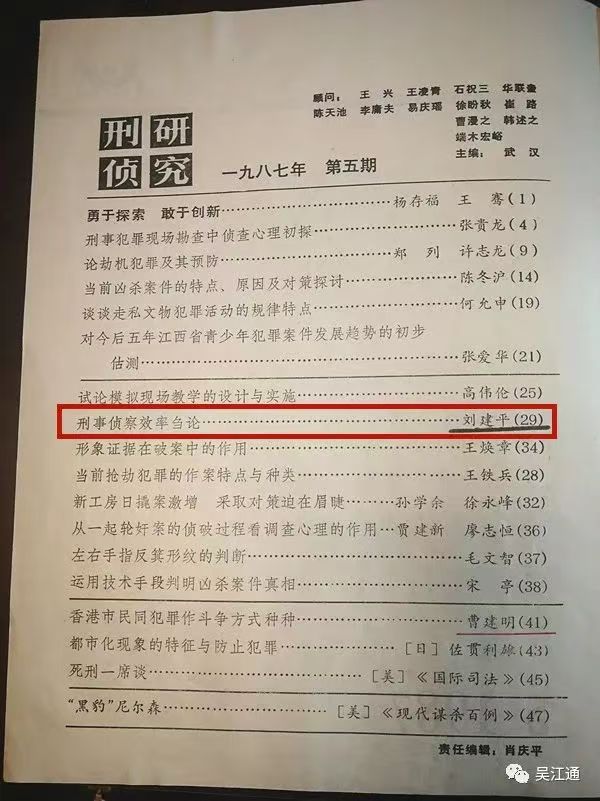

第二学期,课程逐步加重。到了我们这个年龄就读,自然会遇到诸多主客观方面的困难。此时,精神的力量尤显重要,坚毅和恒心决定了成败。我及时调整了学习策略和方法,制定了新的目标,自加压力,要求每门考试科目达到85分以上,考查科目实现全优,每学期发表1-2篇论文。目标既定,决不改变,埋着头一步一个脚印坚定地走下去。学习间隙,我还学写古典诗词,其中一首“忆秦娥·春晖寸草”居然被院报刊登,这是我第一次公开发表的词作,接着又陆续发表了3首诗词。后来,我出版了四本诗词集,在“华政”属于初创期。这学期内,我的一篇文章在《刑侦研究》校刊发表,标题是“应重视记忆痕迹在侦查破案中的运用”,这是我的处女作,兴奋之余,亦给我增添信心和底气。期末考试的紧张氛围和梅雨季节的闷热气候交杂一起,宿舍像只蒸笼根本待不住,我就躲在一棵古银杏树下复习,“华政”校园的绿化是非常温馨的。有时渐入佳境竟忘了吃饭,有时会灵光一闪,脑子里冒出个文章主题。我真切感到,校园的生态环境和读书氛围十分契合我的求学愿望。

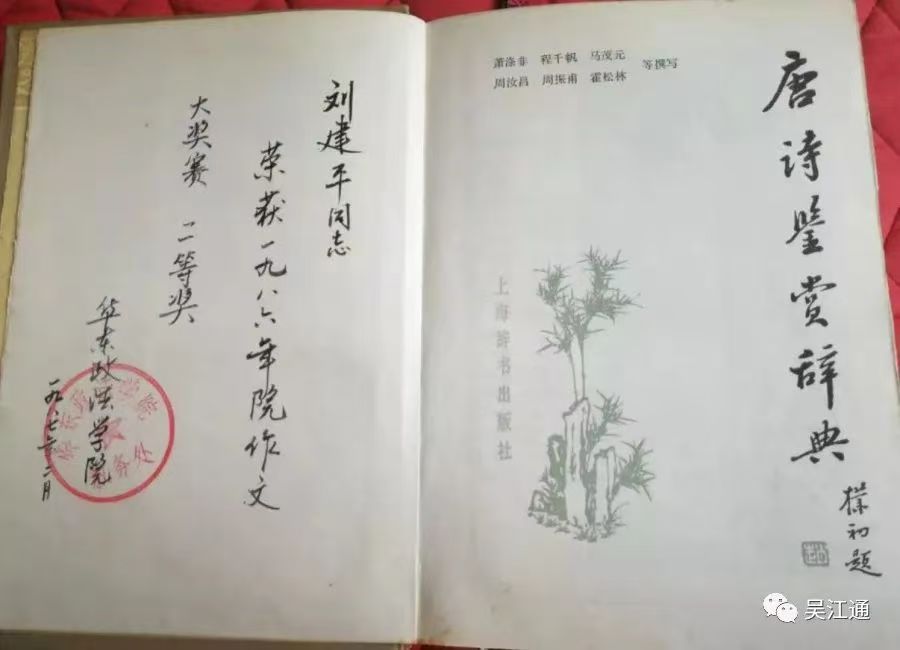

第三学期课程更加繁重。经过一学年的磨练,我已经习惯了这种读书生活,甚至感到得心应手。但对自己制定的奋斗目标始终不渝、坚持不变。虽然倍加辛苦,我觉得值!这学期里,我听了一些专家学者的讲座,受邀参加了研究生的几场专题研讨会。课堂外的经历,我认为也是一种学习和提升且相辅相成。很快到了1986年底,当我看到学校的海报,“华政”准备举行作文大奖赛,我就报名了。参赛那天下午,参加的学生有数百人之多,其中有研究生、本科生和我们大专生。络绎不绝的人群进入教室后,大赛以闭卷形式按时开始。大赛作文的标题是“民主 法制 改革”,两小时后统一交卷。过了十多天,语文教研室的陈善元老师找到我说道:祝贺你,获得作文大奖赛第一名,我专门为你的参赛作文写了评语。并还告诉我,“华政”多年来未举行作文大赛,故这次批分和评选十分严格,一等奖有意空缺,二等奖3名,我得88分为第一,另两位本科生分别是86分和85分。我听后一阵兴奋,毕竟在意料之外啊。第二天院报刊登了我的获奖文章和陈老师的评语,评语写得十分中肯,我完全心悦诚服。同时,我还获得学校奖励的《唐诗鉴赏辞典》《中国古代名句辞典》两本工具书。

哲学课程为一学年,这学期统考。考前,政治教研室主任孙老师对全年级的同学布置任务,每人写一篇相关论文,优秀文章可以免考。我连夜准备资料,苦思冥想,写了篇题为“关于党政分工的哲学思考”的论文上交,自以为稳操胜券,结果名落孙山,全年级只有8位同学论文得90分,予以免考。虽然有些失落,但我没有气馁,紧接着认真复习迎考,结果考了91分,为全年级第一。

第三学期期末的一天,学校人事处的一位老师找我谈话。说是根据你在校的表现,尤其是你的古汉语基础较好,学校打算安排你留校,具体部门是新成立的法古籍整理研究所,考虑到你在大屯公安处任科长,给你的拟定职务是所办公室主任。还说,留校工作后,你可以继续在职读书以提升学历,到达本科或研究生学历就能上讲台了。我听后立即问道:那我在大屯煤矿的妻子、女儿怎么办呢?人事处的老师说:上海户口很紧张的,你妻子、女儿她们只能自行解决。我一听心凉了半截,当场就婉言谢绝了关于留校的美意。我想,我不能光考虑自己,对家庭我负有一个男人的责任。

在“华政”就读时,我做了两年义务通信员。我们干部专修科四个班的171名学员中,除了大屯的4人住校,还有第三班、第四班来自上海市劳改系统和黑龙江省农垦系统的24人也是住校,其他家在上海的同学都是走读生。风雨无阻,每天我都会把信件和报纸及时送到同学们手里。其实,我在第一时间能拿到妻子来信很是高兴,将心比心,我完全理解住校同学思念亲人的情衷。

曾有好几次,我趁星期天,专程去了复旦大学和第二教育学院看望在读的大屯同学,在复旦附中补习时我们朝夕相处,情谊不浅,后各自考上相关学校。我和大屯同学见面的目的,就是交流取经,采他人之长,以补自身之不足。大屯同学中那些苦学精神,给了我很大的推动和激励。

进入第四学期就较为轻松了,只有两个月的课程,而且均为考查课。至五月初,同学们开始司法实习,我的实习地点确定在上海市公安局预审处。在预审处时我阅读了大量案卷和相关简报,还参与了一桩盗窃白银特大案件的审理。其间,我摘录了不少资料,完成了两篇论文。预审处的实习使我收获匪浅。在毕业前夕,我填写的一首《水调歌头·毕业抒怀》在院报发表,表达了我两年苦读的真实情怀。词作如下:无限时空去,夙志付萤窗。晚来桃李逢露,细润复芬芳。不悔千金散尽,且喜童心再焕,开卷二更长。耿耿书生气,诚挚化衷肠。 疾风劲,征程漫,势沧桑。学成中夜犹舞,慷慨济危航。健笔纵横求索,妙手经纶开创,法治试锋芒。整顿乾坤业,正义尽伸扬。

通过两年的刻苦学习,我的总分成绩(包括考试科目和考查科目)排名全年级第二名。其间,在“华政”学报《法学》发表论文1篇,在校刊《青少年犯罪问题》发表论文1篇,在校刊《刑侦研究》发表论文3篇,在《民主与法制》画报发表文章1篇,在《华东政法学院院报》发表各类文章和诗词10余篇(首)。我还在1987年7月学校毕业典礼上,代表干部专修科的毕业生作大会发言。

此文中,我必须提一笔。真是幸运,在我就读“华政”期间,原在大屯姚桥矿工作过、而后又进入“华政”工作的四位同志,给予我很大关怀和帮助。这是何等宝贵的关怀和帮助啊!其中有学院的李润玉副院长(时已离休),基建办公室的蒋正荣主任,宪法教研室的李洁老师,医务室的郭云龙医生。三十多年过去了,这些人和这些事我依然铭记着。

高铁列车缓缓地进站,大上海到了!旅客下车的喧闹声打断了我的回忆。我挺身迈入人流,渴望重逢的心已飞向了同学聚会的地点……

2015年6月第一稿

2025年3月第二稿