《造园记》:文化铸魂老建筑 续写新故事

在不久前公布的中国“2022最美的书”名单中,一本用字典纸制作的设计类图书——《造园记》吸引了众多读者的目光。“这是一本园林空间设计师的作品集,选取12个代表作品,书籍纸张的选择匠心独运,以厚薄强烈的对比呼应内容的层次感,富有变化的排版与东方园林的空间古韵相契合。”“最美的书”评委会道出了《造园记》的独到之处。

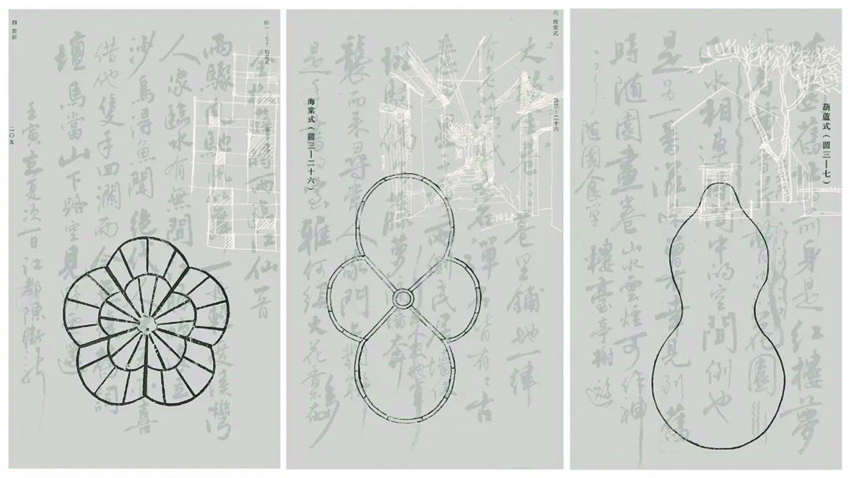

《造园记》内页

书中流淌的“城市名片”

先锋书店五台山总店、南大赛珍珠故居、廿一熙园、柴门、云几、青果、碧山书局……在许多南京“城市名片”背后,都与一个人有交集——著名设计师陈卫新。

陈卫新在《造园记》中自述:“今年是我从事室内设计的第30年,一直以来,我都在南京及南京的周边做设计。记录自己的设计,如同以文字记叙我的回忆。这里选择了12个有关园林庭院的项目,恰好对应每一年的12个月。春夏秋冬,四季循环。”

书中,每一个园林项目都精心设计了一个具有当代抽象意识的极简线性图形,用抽象的线性构成将12件作品贯穿,代表着当代视角下对于东方园林的解读。

从庭院到园林再到家园,书中包含着三个隐喻,即交游、考据、创见。陈卫新向记者阐述这三层隐喻:“交游,是指在古代,园林本就是一个社交场所。考据,要求我在设计项目时将它们的前世今生梳理清晰,让资源归纳为我的设计语言,比如南师大华夏图书馆中的货梯,一定要展示出来,让大家弄清楚当年是怎么借书、运书的。创见,要有自己建设性的见解,设计就是要创新,要为未来留下什么,我们是传递者,不是搬运工。”

文化铸魂讲好“建筑故事”

红公馆是南京一家颇具历史文化特色的餐厅,对南京人来说并不陌生。“位于1912街区的红公馆,与总统府一墙之隔,过去曾被中央大学的老师、民国时期的军官等使用过。”陈卫新介绍了他参与设计红公馆的理念,即用展陈的方式做餐饮餐馆,补充总统府展品不足的部分。“南京的形象应该是丰富完整的,餐厅放一些民国时期生活化的场景,比如老的发票、照片、门牌等,让人走进来就能感受到近现代南京的文化氛围。”

感知一座城市,不能停在课本上,在陈卫新看来,那是带有隔膜的理解,它应该是在现实中看得见、摸得着的。江苏路25号的红公馆位于颐和路十二片区内,是军事译著家吴光杰先生的旧居,“江苏路红公馆作为餐饮研发基地,依然要把‘房子的故事’讲好。”著有《欧美礼俗》等书籍的吴光杰在当年打开了南京国际化的视野,“我们将其出版物全部买齐,放在红公馆展陈,呈现吴光杰的一生。”

位于南京市秦淮区中山南路的大华大戏院,是南京著名的电影院,也是民国建筑杰作之一。“作为传统的大戏院,是公共服务的象征,也是基本空间的延续,要让游客有沉浸式的体会。”陈卫新说,门厅的12根大红圆柱象征着12个月,空间产生的秩序感不能被打破,要完整呈现门厅内的天花板、墙壁及栏杆雕饰,保留浓郁的民族特色。“回到剧场,人们能完整感知到那个年代,体会南京电影院的发展史。”

目前,陈卫新工作室致力于新时代背景下城市更新研究,通过文化艺术,赋能历史建筑空间重构及活化利用。“建筑承载着一座城市的历史记忆与人文积淀,渗透着一座城市的灵魂。一座没有旧建筑的城市,就好似一个失去记忆的人。如何处理好建筑与建筑,即城市基底,人与人,即社区关系,人与建筑,即活化利用这三种关系,挖掘历史建筑本身的历史价值及原始肌理,在现代城市功能的需求下,通过文艺赋能理念,进行空间重构,是值得我们思考的问题。”

(江南时报见习记者 钱月明)