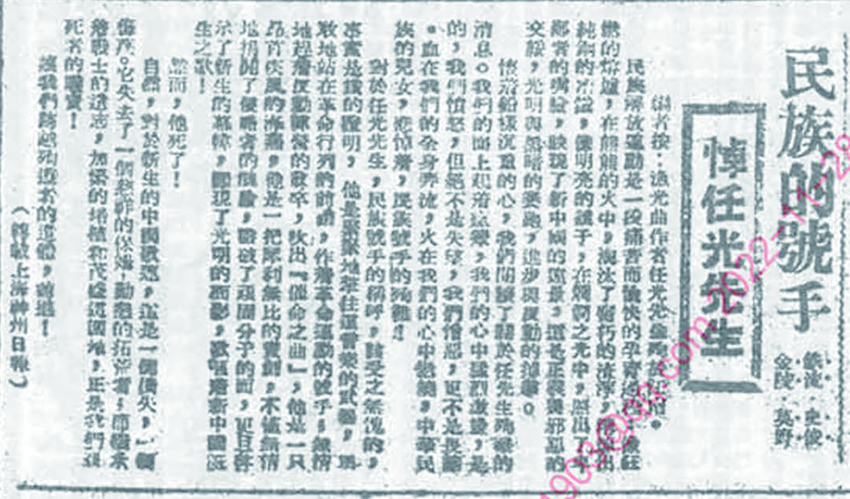

1941年3月29日重庆《新华日报》二版发表悼念任光的文章 (图片来源:抗日战争纪念网)

“他是紧紧地擎住这音乐的武器,勇敢地站在革命行列的前哨,作着革命运动的号手。” 1941年3月29日《新华日报》二版刊登了一篇悼念任光的文章,高度评价了这位在皖南事变中壮烈牺牲的人民音乐家。

上世纪30年代初,任光结识了田汉等左翼进步文化人士,参加了左翼剧联音乐小组等进步组织,与聂耳、冼星海等一起探索新兴音乐的创作之路,他创作的《渔光曲》风靡大江南北。

在潜移默化中陶冶爱国情操

任光出生于浙江省嵊县(现嵊州市)的一个石刻艺人家庭。在他童年的时候,嵊县曾掀起过抵制日货、反对袁世凯卖国的浪潮,这在任光幼小的心灵中产生了重要影响,播下了反抗外来侵略的种子。

6岁时,任光就读于二戴小学。二戴小学的前身为戴公祠,是当地人为纪念东晋时隐居剡县(即嵊县)的戴逵、戴颙父子而建造,二戴小学是在该祠的基础上建立的。据史料记载,戴逵不仅博学善文且重情操,工书画,善雕塑,并通音律,弹得一手好琴。据《晋中兴书》载,当时一些王公贵族闻戴善鼓琴,便差人召他,戴逵在来者面前摔破琴说:“戴安道(戴逵)不为王门伶人。”从此他隐居剡县,拒绝为豪门弹奏。这些历史故事,对任光的品格、技艺、言行产生了重大的影响,孕育了他用音乐为大众服务的思想。

任光真正的音乐生涯始于嵊县中学,据他的后人任霞飞和任霞丽回忆,任光吹、拉、弹、唱样样精通,是个十足的文艺积极分子,被大家誉为“小音乐家”。时任嵊县中学校长周志由是光复会、同盟会会员,曾跟蔡元培、秋瑾、王金发等人一起,参加了孙中山领导的革命活动。学校积极贯彻蔡元培提出的教育方针,配备了很好的音乐教师和音乐教育设备,这些客观条件让任光的音乐才华得到了发挥。1919年,任光赴法国勤工俭学,进入里昂大学音乐系深造。

在人民大众中找到创作灵感

“在一片广阔的海洋上,太阳刚刚从东方升起,渔民们就已经开始了他们忙碌的一天。他们驾着小船,迎着晨光出海捕鱼。海面上波光粼粼,鱼儿跃出水面,一切都显得生机勃勃。” 任光的音乐作品深受人民群众的喜爱,其中最著名的作品就是《渔光曲》。

《渔光曲》是30年代的中国电影中具有最高艺术价值的作品之一。这部电影于1934年由蔡楚生导演,是中国早期电影中的经典之作。与电影同名的主题曲《渔光曲》是左翼音乐运动的代表作,与剧情紧密相连,其旋律优美、情感深沉,成为流传至今的经典。

渔民们撒下渔网,期待着丰收的一天。他们的歌声在海面上回荡,表达着他们对海洋的热爱和对生活的希望。随着太阳慢慢升起,渔船在阳光的照耀下闪烁着光芒,这就是“渔光”的由来。这首歌曲通常被认为描绘了渔民在海上辛勤劳作的一天,以及他们对海洋生活的深厚情感。

为了写好这首歌,任光曾经到长江的入海口吴淞口观察渔民们的劳作。这首歌曲不仅描绘了渔民的生活场景,也传达了他们对自然环境的敬畏和对美好生活的向往。电影《渔光曲》上映后引起了极大的反响,而同名的主题曲《渔光曲》也因其优美的旋律和深情的歌词,而广为人知,成为中国民间音乐的重要组成部分。

除了《渔光曲》,《大地进行曲》《王老五》和《新莲花落》也同样是任光的口碑之作,这些作品有的反映了贫苦民众的真实生活状况,有的表达了抗击外来入侵的坚强决心。

在革命斗争中闪烁生命光芒

任光不仅在音乐上成就卓著,他还是一位积极参与社会活动的艺术家。在抗日战争期间,他积极投身于抗日救亡运动,创作了《打回老家去》等大量激发民族精神的歌曲。1938年10月后,任光在长沙、贵阳等地从事抗日宣传活动。1940年,跟随叶挺将军从重庆赴皖南参加新四军,到新四军军部从事宣传工作。1941年,任光在皖南事变中不幸牺牲,年仅41岁。直到解放前夕,任光的家人才得知他牺牲的消息。

1941年3月29日重庆《新华日报》第二版发表了悼念文章,称他为“民族的号手”。文中写道:“对于任光先生,民族号手的称呼,该受之无愧的,事实是铁的证明,他是紧紧地擎住这音乐的武器,勇敢地站在革命行列的前哨,作着革命运动的号手;无情地赶着反动阵营的散卒,吹出‘催命之曲’,他是一只昂首疾风的海燕,他是一把犀利无比的宝剑,……更且启示了新生的幕帏,显现了光明的面影,歌呕着新中国诞生之歌!”

任光创作的歌曲达上百首,其中最优秀的作品《渔光曲》和《打回老家去》,成为唤醒民众的号角,至今在一些纪念性的音乐会上被传唱。

天地英雄气,千秋尚凛然。任光一生执着音乐,勇担民族大义。这位“民族的号手”将永远融入中华民族伟大复兴的浩然长歌,经久不衰。

(吴玉涵)