画家邹宁,愿列于不是画家的我的门下,以学诗词,这本身就说明了他的不凡。诗意非诗所独有,中国画之要求神似,要求出神入化,核心就是要求经营诗意。也可以说,诗意就是画魂。画家如不领悟此理,孜孜于纸上仿真之术,终难达高境界。邹宁才四十一岁,已有三十年画龄,早慧、潜质,师从名门,书画兼攻,传统与自然两不废,理论与实践求互促。更深悟诗书画相通相益之道,常将所作古体诗交我修改,熟记于心,一面作画,心中诗句纷涌,灵思贯于笔端,产生种种遐想、逆想、奇想、妙想,笔墨之间因而栩然有神,翻然有化,然后再将诗句题上,不但在形式上构成书与画的统一的优美结构,且在内容上互达互补。由于上述原因,就造就了这位年轻画家,使他不但山水、人物、花鸟兼工,工笔、写意两全、宏观、微观俱精,更重要的是笔墨间诗味氤氩,灵馨四射。诗意何来?除上述深厚的因素,如志向深远、功底深厚、体味精醇、钻研诗学等之外,我觉得:术之求新求变,悉以诗作牵引,这大概是邹宁画的成功秘诀,起码是足以充分显示其特色的最内在的原因。

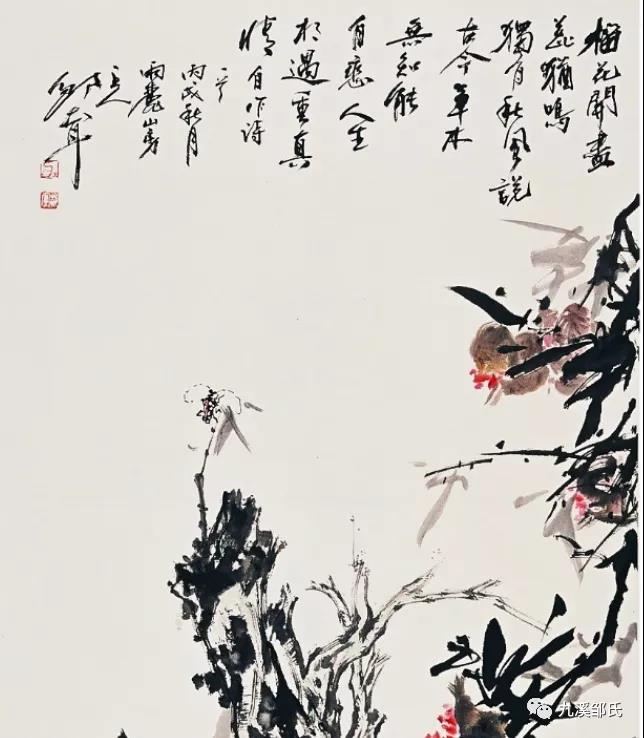

榴花开尽蕊犹鸣,

独有秋风说古今。

草木无知能自恋,

人生相遇重真情。

且举一例:石榴皮应是黄褐色,而邹宁画中的石榴大多是黑灰色。这不是简单的“墨分五色”之用,而在于出意的考虑。正如其题诗:“深山熟石榴,向日便开口。山深无人问,颗颗明珠起”。画黑灰色皮突出其“熟”:黑色沉重,附得枝垂,随风摇晃,更有空间感、动感:黑色皮与玫红晶莹的石榴籽,颜色和质地对比鲜明,形成并强化了:苍老与新生的对比度、约束与抗争的对比度、寂寞与喧畔(皮进裂、籽跳跃)的对比度,都给人一种生命的强烈的启示与感悟。

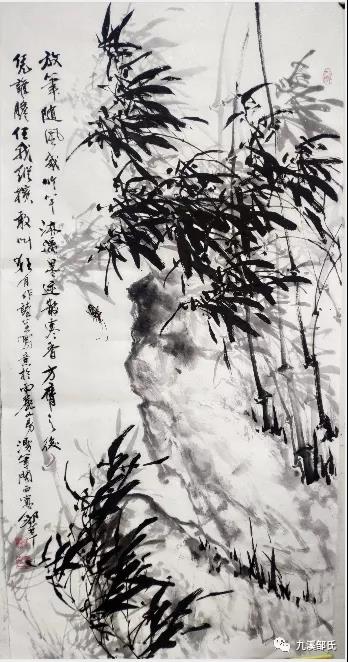

再说他画的竹。一般都画晴天的静谧的竹,而他笔下却多是雨竹、风竹。晴竹,只能画出自然之态,风竹雨竹却增添了重感,动感、抗击斗争之感,从而竹之孤傲、劲节、挺立不拔之姿之气愈显,对人的生命精神的歌颂、倡扬、批判的画意画魂,因而更为鲜明强烈。他再配上诗句:“雨中听竹和秋意,秋立书窗小榻边”,以诗之虚笔:不写看竹而写听竹,不写雨打而写成“秋”,大大补充并延伸了画中的竹的书写意旨,书画互补、互延,达到导入其诗境、悟其韵味的效果。为此,岂不大大开拓并延伸了一般画竹、几已定格的“象征性”了吗?

邹宁年轻,为人踏实、厚道,办事认真、热情,为画则奠基扎实、悟性超常。吾知其必有大成。在他出版画册之际,略抒我之观感以慰以劝,亦颂亦励。

延伸阅读:此稿写于2003年7月5日,作者丁芒,1925年9月生,江苏省南通市人。著名诗人、文艺评论家、散文家、书法家。1946年3月7日参加革命。30年来在解放军各级政治机关担任书报编辑,后在解放军政治部任大型革命回忆录从书《星火燎原》编辑。现为中国作家协会会员、中国散文诗学会副主、中华诗词学会顾间、世界汉诗总会名誉顾问等。终生从事文学创作,新诗、旧体诗词曲、散文、诗歌理论都取得较高成就。己出版的作品有《新讠诗选》、《诗词曲选》《丁诗论》、《当代诗词学》、《散文选)、《丁芒书法集》等三十余部。主编《当代爱国诗词选》。2002年出版了六百万字的《丁芒文集》。