踏遍江南南岸山,逢山未免更留连。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。

孙登无语空归去,半岭松声万壑传。

北宋熙宁八年(1075年)春,大文豪苏轼在明媚的春光中踏遍江南,登上无锡惠山之巅,尝二泉水、龙团茶,文思泉涌,写下了这首脍炙人口的《惠山谒钱道人,烹小龙团,登绝顶,望太湖》。惠山,或者说无锡,到底有什么样的魅力,能使得“踏遍江南南岸山”的苏轼流连难舍呢?

山泉合一 浑然天成

在诗中,苏轼将惠山的独特气质予以充分描述。

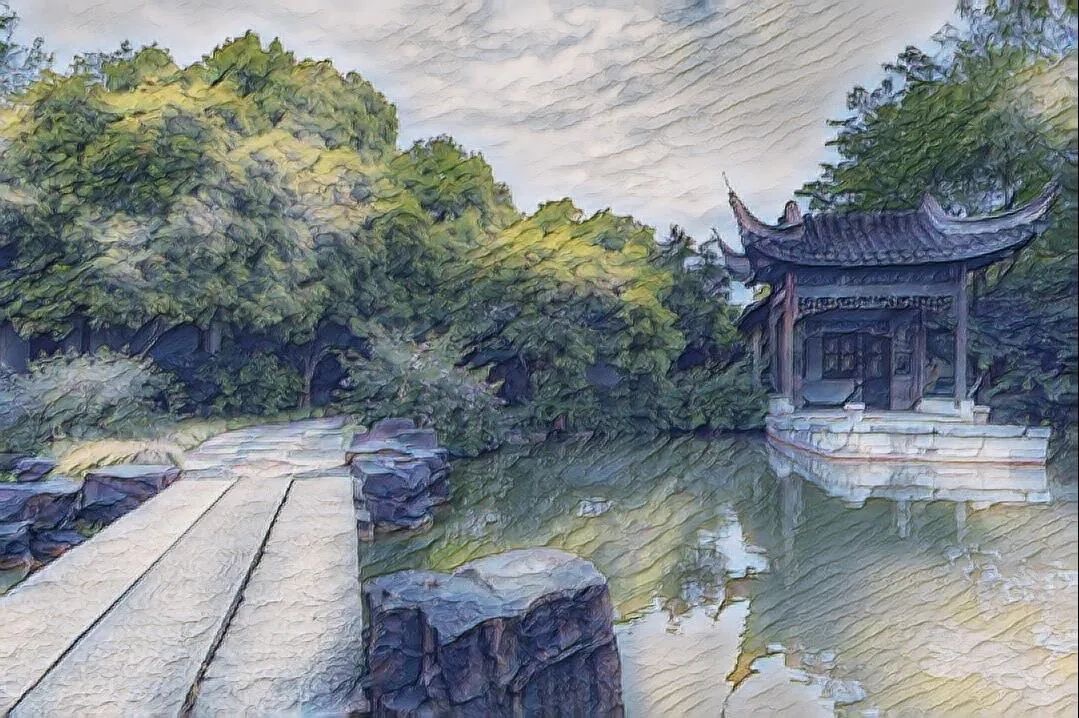

油画惠山古镇

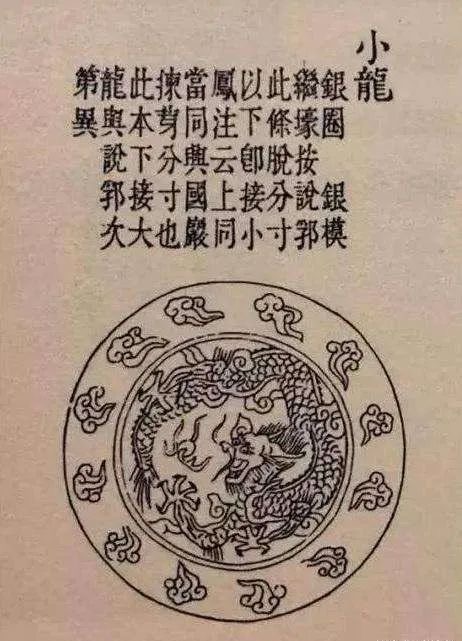

首先是情趣的高雅,即所谓“独携天上小团月,来试人间第二泉”。“小团月”乃指小龙团茶,为宋代著名茶学家蔡襄所造。此茶不但制作精良,且产量极少。第一年只产了10斤,主要进贡给皇帝享用。苏轼一生仕途坎坷,除了撰写诗文消解愁怨外,品评名茶也是他的精神寄托。苏轼将小龙团茶带到惠山,用山上“天下第二泉”的水烹煮。在他看来:茶乃世间罕有的“天上”之物。第二泉的泉水虽属“人间”,却配得上这绝世好茶。可见茶与泉都是世间罕有。只有将二者结合,才能相得益彰、雅趣横生。而惠山“天下第二泉”的不凡品质也由此凸显。

其次是壮丽的景色,即所谓“石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天”。惠山如同一条长龙,东西延伸。沿着迂回曲折的石路行走在山间,如同走在长龙的背脊上。南望太湖,只见水天一色,好似太湖的波浪也搅动着其上的青天跟着翻动。而“孙登无语空归去,半岭松声万壑传”。春风吹动松树的声音在群山万壑间回响,令作者对三国时期著名隐士,孙权长子孙登高尚不俗的精神境界产生充分理解。

其三,则是山与泉的交融。惠山多泉,有“九龙十三泉”之誉,形成山泉合一、浑然天成的局面。其中,则以“天下第二泉”最负盛名。在历史传说中,“天下第二泉”与惠山的名字则几乎是同时诞生。

相传,惠山本名龙山,山上的泉水非常可口。唐朝时,当地知县下令泉水今后只供皇帝享用,不许普通百姓取用。又勒令百姓手提肩扛,装了满满30船泉水,贴上“一泉”标记,送往京城。长此以往,百姓们不堪其苦,于是当地一个名叫“惠老头”的老者想出一条妙计,拒送泉水。皇帝大怒,决定将抗旨者满门抄斩。圣旨一下,惠老头不惧反笑:“此泉水乃是所谓‘泉中泉’,故此泉水乃是‘二泉’之水,本地人人皆知。而送水的标记上却写着‘一泉’,名不副实。小民们不敢欺骗皇上,故未将泉水送来”。

皇帝听闻后,特地赶到当地,只见各处摆满挂着“二泉名茶”招牌的茶摊,以为惠老头所说的是真的,只得作罢。实际上,“二泉”的名字是惠老头新起的,“二泉名茶”的招牌则是赶制出来的。但从此以后,“二泉”的名声便逐渐传开,并最终成了“天下第二泉”。而为了感谢惠老头的聪明勇敢,大家便把龙山改名为惠山。

惠山古镇

考诸事实,这一传说并不符合历史的真相。此泉开凿于唐大历十四年(779年)。茶圣陆羽评定天下泉水20种时,此泉名列第二,“天下第二泉”之名也由此而来。唐武宗时,宰相李德裕嗜饮二泉水,责令地方官派人通过“递铺”,把泉水送到三千里之遥的长安,供他煎茗。唐末诗人皮日休曾作诗讥讽:“丞相常思煮茗时,郡侯催发只嫌迟。吴关去国三千里,莫笑杨妃爱荔枝。”后宋徽宗将二泉列为贡品,月进百坛。“天下第二泉”成了古往今来为人所熟悉的无锡文化名片。

人文胜景 美不胜收

除了壮丽的自然景观外,“天下第二泉”与惠山所带来的人文胜景,也是美不胜收。

近代民间音乐家华彦钧(阿炳)以二胡创作的传世名曲《二泉映月》,借对“二泉映月”风景的描绘,抒发了作者的人生感怀。整个作品流畅婉转、意境深远,伤感苍凉与昂扬慷慨之情并存,表现了对生活的沉思、热爱与憧憬,具有强烈的艺术感染力。1978年,世界著名指挥家小泽征尔应邀访华。在中央音乐学院,他聆听了二胡独奏的《二泉映月》,感动得热泪盈眶。他说:“我没有资格指挥这个作品”,“这种音乐只应该跪下来听”。从此,《二泉映月》的旋律铭记在小泽征尔的心中,而“天下第二泉”也随着《二泉映月》蜚声海外。

惠山下,除了“天下第二泉”,还有全国闻名的惠山泥人。作为无锡最著名的特产,惠山泥人取惠山脚下水稻田地表一米以下的黑泥制成。这种黑泥质地细腻柔软,色泽乌黑发亮,柔韧性好,可塑性强,干燥后硬度高、强度好、不开裂、不风化。正是在这种惠山黑泥的作用下,惠山泥人方能形成造型百变、构思奇巧、内涵丰富的特点,成为浓郁的江南地方文化的典型代表。尤其是传统的“大阿福”造型,成为惠山泥人的经典形象。

民间传说,惠山上曾有一种凶狠残暴的妖狮,专以小孩为食。上天得知这一情况,专门派下两个酷似小孩、名叫“沙孩儿”的神仙来降伏妖狮。“沙孩儿”法力无边,很快降伏了妖狮。人们便用惠山之泥塑造出他们的形象,家家户户供奉,用来压邪,取名叫“阿福”。大阿福造型丰满稳重,盘膝而坐,脸型饱满,眉清目秀,鼻直口方。男童头戴金冠,女童梳着菱形发髻,双臂下垂,怀抱青狮,文静中蕴威武,端庄里寓憨厚,服色明丽,黄地红花。

除了“大阿福”之外,惠山泥人的经典传统造型还有 “武松打虎”“草船借箭”“哪吒闹海”“八仙过海”“一团和气”“福寿三星”“聚宝盆”等。它们或取材于传统人物与故事,或寓意幸福吉祥。新中国成立以后,惠山泥人中又创作出“我爱北京天安门”“草原英雄小姐妹”“小运动员”“学雷锋”等反映新时代风貌的作品。

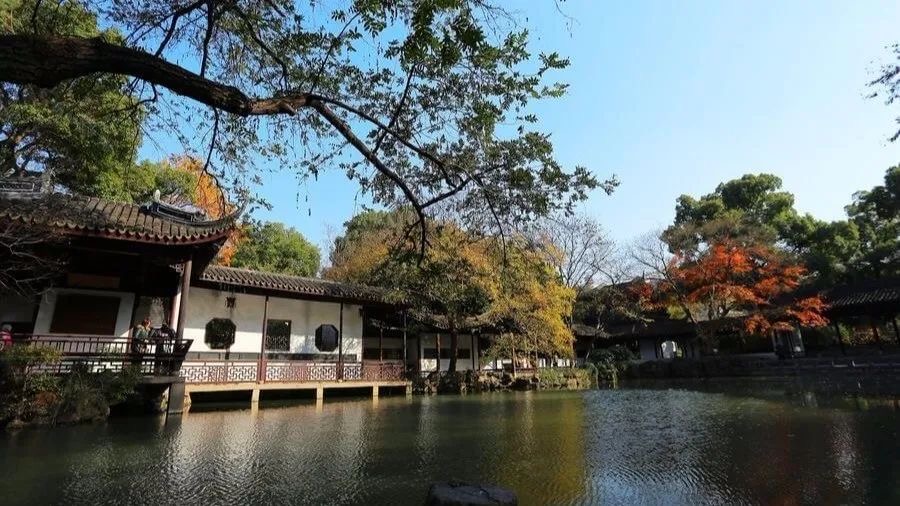

寄畅园

而作为中国古典园林典范的江南园林也离不开惠山的滋养,其中的代表作便是依惠山山势而建的寄畅园。

寄畅园位于惠山头茅峰下,西枕惠山,南邻惠山寺中轴甬道,东联惠山古镇。它与惠山及其周边环境有机结合,依托自然的山水布局而成,形成南北长、东西狭的格局。园内以山、池为中心而造景,善为凭借,将自然形势与景观有机融合。此园为秦观的17世孙秦金所建。秦金去世后,此园归其侄秦瀚。秦瀚与其子秦梁,及秦梁之侄秦燿继续修葺改造。尤其是秦燿,于1591年48岁时回到老家,专心打理此园。他累计建成“嘉树堂”“清响斋”“丹邱小隐”等园景20个,每一景都自题五言诗一首。又根据王羲之《答许椽》一诗中“取欢仁智乐,寄畅山水阴”一句,正式将园命名为寄畅园。

寄畅园

明末清初,寄畅园因故一分为四,园中也日益荒芜。直到清康熙年间,秦燿重孙秦德藻聘请当时的叠石大家张涟前来广叠假山,又做成“七星桥”“美人石”等景观,寄畅园也再度焕发生机。此后,康熙、乾隆皇帝在南巡时,均先后7次游览寄畅园。乾隆皇帝还特地命人于北京仿寄畅园而建惠山园,即今颐和园中的谐趣园,为寄畅园及惠山又添一段佳话。1952年,秦氏后人将此园捐赠国家。此后,寄畅园又经历数次大修,始终保持古朴的明清江南园林风格。

城市特质 历久弥新

凭借着惠山与“天下第二泉”的滋养,无锡不仅拥有壮丽的自然景观与人文胜景,城市的特质也因此而形成,即不断追求卓越、发展创新。

惠山泥人经典造型的不断涌现、寄畅园的多次修葺与提升都成为对这一特质的绝佳诠释。而进入近代,这一特质更是日益彰显,引领着无锡持续向前。

城中公园

在园林方面,在寄畅园等古典园林的基础上,无锡又发展出了受外来文化影响,具有公共园林性质的近代园林。1906年,由地方人土俞仲还等集资,在城中玉皇殿后洞虚宫荒基的东、北两面,堆砌土岗、种植树木,并建一小亭,建成锡金公园,解放后更名为城中公园。当年,城中公园是无锡最早的近代园林,也是我国第一座真正意义上的城市公园。它不收门票,对公众开放,被民众称为“公花园”。

无锡梅园

此后,荣宗敬、荣德生兄弟、杨藕芳、王禹卿等工商实业家,相继兴建梅园、锦园、横云山庄、蠡园、渔庄、东大池等近代园林。这些园林多数向民众开放,改变了中国古典园林“概不对外”的传统,直接推动了时代的进步,到无锡游玩的人也因此日益增多。民国初年,《锡报》便报道称“桃红柳绿,鸟语花香,外埠本邑旅行者,几无虚日,惠山浜游船甚众”。甚至有不少人从上海、南京特地赶来,还吸引了一定数量的外国人。

也正是在这一城市特质的熏陶下,无锡迅速走出传统经济形态的束缚,成为我国近代民族工商业的发祥地。1860年第二次鸦片战争后,以“师夷长技以制夷”为宗旨的洋务运动兴起,无锡人薛福成、徐寿、华蘅芳、徐建寅、杨宗濂、杨模等人成为运动的实践者,主持倡导或参与创办了我国最早的工业企业。

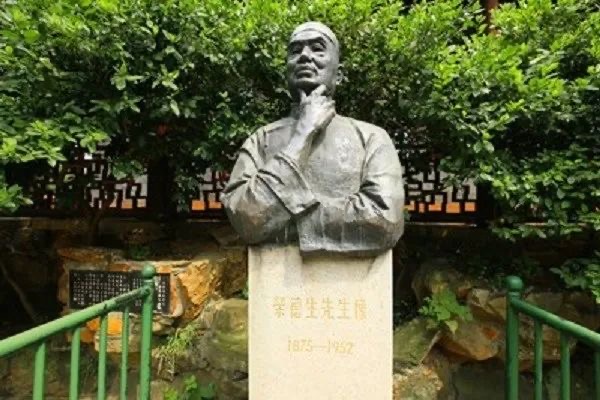

荣德生雕像

甲午战争以后,开办工厂的限制进一步放宽,无锡的面粉、棉纺等产业也得到进一步发展。

辛亥革命前夕,无锡已有8家工厂,成了我国当时重要的工业城市。至1937年日本全面侵华战争前夕,无锡已有工厂315家,产业工人6.3万人,年工业总产值7726万元,进入全国六大工业城市之列。工人总数仅次于上海,工业总产值仅次于上海和广州,被称为“小上海”。而商业也随之繁荣,形成了不同特色的商业街区和商业中心,粮食、布匹、日用百货、五金、瓷器、油麻、南北货、颜料、文具等行业均兴旺发达。

1920年前后,无锡通运桥,右边是新世界旅社大厦。

工商业的发展又进一步推动无锡的城市发展,形成良性互动。如上文提及的梅园便是由无锡近代工商业中的领军人物荣德生组织修建。除此之外,他还捐资修缮妙光塔、开原寺、东林书院等古迹,又建桥数十座,并筑造了开原路、通惠路、申新路、德溪路等城内的主要干道。他还撰写《无锡之将来》一文,提出利用太湖资源,将苏、锡、常三地连成一片。在他的推动下,无锡迅速成为近代城市,荣德生也成为无锡城市特质的重要代表。

新中国成立后,尤其是改革开放后,无锡以真理标准问题大讨论为起点持续推进思想解放、无锡成为全国15个经济中心城市之一、乡镇企业异军突起、县域经济发展持续位居全国前列、建设国家传感网创新示范区、鲜明确立产业强市主导战略、跻身万亿GDP城市实现历史性跨越。在巍峨耸立的惠山和流淌千年的“天下第二泉”泉水前,“强富美高”新无锡将全面展现出令人自豪、让人向往的美好景象,无锡必将使世人于此留连,继续见证它的魅力与风采。

作者:顾亚欣

作者:顾亚欣,1985年生,江苏扬州人,历史学博士,扬州大学社会发展学院教师。主要从事中国档案史、中共党史、中国近代史、学生思潮及特性等方向研究,于各类刊物发表学术论文四十余篇。

(本文选编自《方志江苏》微信公众号)