国庆假期,几位同在南京打拼的同辈老乡相约在老家聚会。寒暄之间,有人说读过我的家乡系列文章,还谬赞我文风朴实。

这是一份善意的恭维。我深知,自己的文章多为人生感悟。生活本就平淡无奇,文字也难以绮丽华美,所谓文如其人,大抵就是这样。

平淡归平淡,日子却悄悄地留着印记。虽然回家的脚步还勉强称得上矫健,但两鬓的白发一直在潜滋暗长。穿行在家乡的村道上,看着那些陌生的少年,脑海里顿时跳出唐代诗人贺知章的《回乡偶书二首·其一》。

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

贺知章辞官告老返乡时,年已八十有六。离乡半世纪,宦海漂泊,世事沧桑,鬓发斑白,唯有乡情不忘,乡音未改。

今天想来,自给自足的自然经济年代,社会流动不大,人际交往不多,常年局限于熟人社会的人们,免不了少见多怪,尤其少年儿童,望见陌生老者,禁不住好奇相问。现代社会,于游子而言,就算天南海北,常回家看看不再是难事;于少年儿童而言,开放的世界不断拓宽着他们的视野,见多识广之下,看到鬓毛渐衰的生面孔,懒得“笑问客从何处来”了。

从出生到长大,再到外出读书工作,一年又一年,自己在变,村子也在变,儿时天天要走几回的那条村道依然横亘西东,模样却是变了不少,原本的空旷处建满了房子,不少外地务工人员来此暂住,走在村道上,陌生人越来越多。倒是几位多年不见的老长辈遇到,喜欢拉拉家常谈谈以往。

与城里人一样,如今,村里的乡亲们也十分关心生活环境的,去年冬天让我跟镇上反映村里那片荷花荡的治污问题,现在又托我提请上面加大村道规划建设力度。老百姓很实在,他们没有诗人般的浪漫,却也想着“做一个幸福的人”,天天“关心粮食和蔬菜”,关心空气和湖水;世居江南平原,虽无法面朝大海,但有一所好房子是他们永恒的追求,不少人家有了钱就翻建住房。

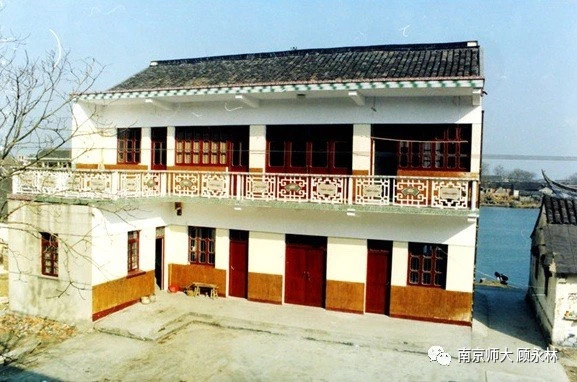

二十来年前,在老家创业的弟弟易地新建楼房,老宅租与外地务工人员居住。毕竟是父母留下来的祖产,虽不值钱,总是根之所在,因而每次回老家,我都要溜达过去看看。

多年以后,当年整洁美观的楼房不复原貌。望着日益老去的旧屋,感叹岁月无情的同时,也曾想过维修翻建,但这不被允许。

作为六零后的这一辈,我们中的很多人一路打拼下来,渐渐习惯了城市生活,退休后回老家生活多半只是说说而已,不过,内心深处总想留点念想,而按当下相关规定,多年以后,祖屋老去,砖瓦搬走,地基留下,这里便与我们无关了,所谓的乡愁,便真的只在梦里了。

话题有点大,有点深,也有点伤感,不说也罢。

兜兜转转间,不觉来到一户老邻居家,高大气派的门楼院墙,张灯结彩,红旗飘扬,一派喜气,原来,户主当天嫁女。

新娘的父亲小我几岁,拿句自我夸耀的话说,我是看着他长大的。如今,这位徐姓兄弟已是当地颇有知名度的企业家,据说女儿的嫁妆里有他签送的一张百万元支票,当然那是被放大了票样。这是一种习俗,几年前,网上热传一个关于盛泽的奢华婚礼,豪车之外,嫁妆更是眼花缭乱。说到底,这些都是做给别人看的。

十一长假,举国欢庆,正是婚嫁的好日子,谁家有喜事,周围邻居,路过行人,都来看个热闹,讨块喜糖,抽根喜烟,也是人之常情。

这些年,我参加的婚礼难以计数了,但老家农村的婚礼倒是多年未遇,这回邂逅,很想再感受一下儿时婚庆的氛围,遗憾的是,几十年过去,以往的老礼旧俗已被一再删减,留下来的越来越少。

这样的感觉不是我一个人才有,这两位是妯娌,平常辰光,一个在家里伺候老少三代,一个在苏州女儿家带孙辈,一年难得见上几回,长假期间,因为邻居兼亲戚家有喜事,都来作客贺喜,目睹婚礼现场,她们也感叹现在的年轻人越来越“新法”了。

看热闹的多半是女人,男人们不喜欢婆婆妈妈,比如同村老农盛天福。盛天福今年七十六岁,无论年龄还是外表都是标准的“老者”,但我眼里,他依然是当年那个“天福阿叔”——我读小学的时候,他是生产队里的农技员,专门负责农田施肥治虫,大概因为我脑子灵一些,当年他常举荐我到公社供销社采购农药化肥,还曾多次指导我用喷雾器打农药。今天想想,有关他的故事,我三天三夜也写不完。

三天三夜写不完的还有老叔徐约谷。我不知道这位与盛天福同龄的老长辈名字的来历,反正我的记忆里,他的父亲很聪明很乖巧,过去在生产队干活时,最善于合理偷懒,也很会“说死话”,还经常给我们这帮小朋友讲故事,比如长毛太平军杀人放火、比如东洋人在苏州扔炸弹、比如绍兴人吃饭“下饭也甭用的”,还讲他过去吃过的很好吃的松子糖等等。

徐约谷早年在隔壁的胜天村读完小学,是村里少有的识字人。上世纪六七十年代,农村搞革命需要人才,他很早就被提拔当了大队干部。集体解散后,他辅佐女儿创业。如今,他全家定居苏州,老少三代其乐融融。我的心目中,徐约谷是我们全村半个多世纪历史变迁的参与者和见证人,我一直想专门拜会请教。

感谢假日,更感谢邻居家的婚礼,让我得见多位乡邻长辈。这位是新娘的祖父徐金海,我自小一直称他为“金海阿叔”。金海叔是一位聪明能干的篾匠,他几乎会做村里人家能用到的所有竹制品,比如提篮、粪箕、土笪、淘箩、羊草篰等等。当年,我和我的小伙伴常见他把买来的竹子劈头砍尾,然后剖开,分出篾青篾黄,再按用户所需编织成品。看着长长的竹片在他手里上下飞舞,我们都好生敬意。

徐家的婚礼请来不少亲朋好友,我远远地抓拍了一些镜头。金海叔无意间望见了我,赶忙喊我过去在他身边落座,还嘱人端茶递水。我刚坐停当,人堆里一位蓝衣汉子显得有些激动,问我是否还认得他,我一时想不起来,只好遗憾地摇了摇头,他随即自报家门,并提醒我说,四五十年前我俩一起玩过——他是我老邻居家的亲戚,年幼时常来这里做客玩耍。

如果说,这份半个世纪的旧交情来得有点突然的话,随后出现的一位小伙子则让我倍感意外——作为迎娶方的代表,在吴江城区工作的他当天负责分发糖果,这是一个既讨人喜欢又考验智勇的角色,而他,一定是足以胜任的,别的不说,面对进进出出有些杂乱的女方亲友,他竟主动迎上前来问我“是不是南师大的顾老师?”“我看过你写的文章!”他这样解释。感谢这位我没来得及打听名姓的小兄弟(上图着蓝色上衣者,原谅我没有拍他的正面照)。

长假不常有,婚礼更是“碰着为数”,就算碰着,有人依然十分淡定——婚礼当天,主家门前马路上,那辆迎亲的宾利车旁,我的一位儿时伙伴骑着电瓶三轮车小心翼翼地经过,一旁有人告诉我,他要出去揽活,毕竟,每个人都要生活,只是生活方式各有不同罢了。

祝福我的那位小伙伴,祝福我的父老乡亲。