南京的城市文脉,赓续着厚重历史,涵养出独特文化氛围。今年国庆中秋长假,南京以接待游客2009.7万人次、旅游总收入279.4亿元的亮眼数据,再次印证了其作为文化名城的非凡魅力。当外地游客涌向中山陵、夫子庙等热门景点时,一条隐匿于城市脉络中的“虎踞龙蟠徒步线”,为徒步者提供了避开人潮、深度阅读城市的静谧“文径”。这条由南京观筑历史建筑文化研究院院长、南京大学文学院文学与城市空间研究中心主任陈卫新设计的路线,巧妙串联起南京的地理文脉与烟火生活,引领人们从另一个维度感受古都的脉搏。

陈卫新带游客沿线观光

行走“书脊”:

一条串联文脉的绿荫步道

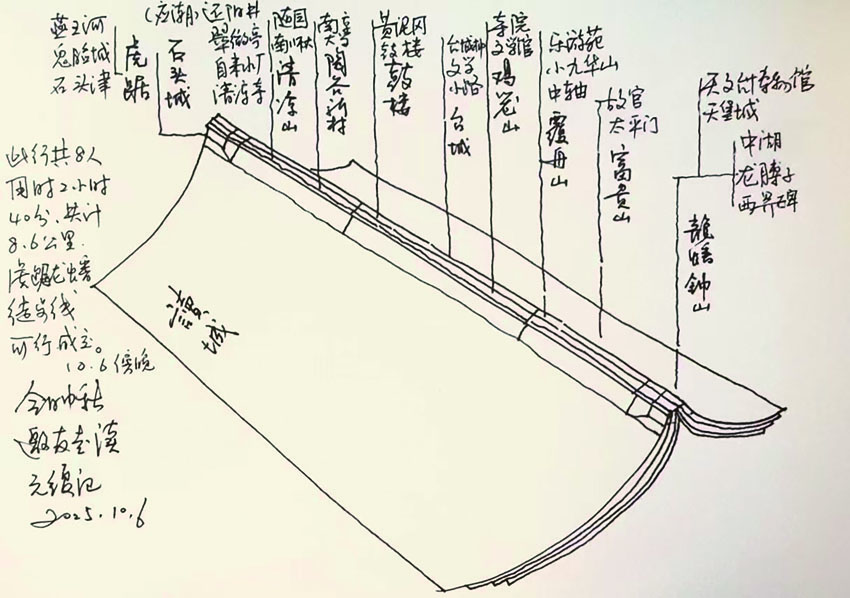

“南京城如果是一本书,我们今天走的就是书脊。从书脊上经过,城南半部书,城北半部书。”陈卫新这样诠释这条8.6公里的路线。从紫金山索道出发,途经玄武湖、明城墙、鸡鸣寺,翻越鸡笼山,再穿越鼓楼广场、陶谷新村、南师随园,最终抵达清凉山,总用时约2小时40分。

“人少,景多,全程绿荫蔽日,几乎没有见到外地游客。”陈卫新边走边介绍道。沿途的紫金山麓绿意葱茏,玄武湖畔山道蜿蜒,上方是千年古刹鸡鸣寺的飞檐,下方是市井生活的喧嚣。覆舟山(今九华山)静立湖畔,曾是南朝时期皇家园林“乐游苑”的所在地,六朝宫城“台城”近在咫尺。

在鸡笼山段的“文学小路”上,2.1公里的山道分布着11个文学坐标,缓缓讲述南京各个历史时期的文学旧事:中国第一个文学馆旧址、明十竹斋旧址、南朝西邸文学集团、半山石景园、文选亭、文思亭、文远亭、山水文城·鸟台、豁蒙楼、诗国南京……

陈卫新介绍,“文学小路”的起点是和平公园西园文都亭,其中的镂空回廊花窗上,是八部和南京有关的文学名著,刻画着《世说新语》《文心雕龙》《千字文》等。站在回廊不用位置,还可体验奇妙的文学数字声景,如回廊中央用金陵古语吟诵的南朝萧衍作的乐府诗《河中之水歌》。而在文选亭,则能于风拂树叶声中聆听《昭明文选序》。历史不再是书本上的文字,而是可听、可感、可漫步其中的立体体验。

遇见“烟火”:

新旧交融,激活城市“微细胞”

这条徒步线的精妙之处,在于它将宏大的历史叙事与鲜活的市井生活无缝衔接。行至南京大学和南师随园之间,陈卫新引导徒步者在陶谷新村小憩。作为该片区城市更新的总设计师,陈卫新致力于将社区与校区相融合。

“陶谷新村位于紫金山—石头城的山脉轴线上,这条轴线承载了南京独特的文化,片区的改造关系南京的历史文化内涵,因此意义重大。”陈卫新表示,改造不仅要保留烟火气,更要通过绿廊连接、空间重构,让山脉成为文脉的载体。

改造后的陶谷新村,既保留了老街巷的生活味与归属感,又融入了新潮业态。老味道与新潮流在此碰撞,为“烟火气”注入了消费新活力。这不仅是一条观光路线,更是一次对城市“微细胞”的探索,让徒步者能在历史的山脉文脉间,邂逅当下南京最真实、温馨的日常生活图景。

徒步线路

打开“文都”:

从徒步线到城市文化的创新表达

陈卫新对城市文化的深耕不止于路线设计。他打造的文都书店,以南京历史书籍构筑“时光隧道”;他设计的“打开南京”文创伞,将13座城门与周边景点绘成地图,为游客遮阳引路。这些创新与江苏省“读城·城建微旅行”行动不谋而合——通过城建阅读与行走,让市民与城市的情感连接愈发紧密,助力优质文化产品和服务供给,赋能城市经济社会发展。

“虎踞龙蟠徒步线”是陈卫新“山脉即文脉”理念的又一次实践。“许多信息点看似熟悉,但亲身行走后会有新的发现。”他认为,从紫金山到清凉山的这条“山脉”,是南京中心的地理与文化高地,开拓此类路线能让市民在节假日与外地游客错峰出行,并深化对在地文化的认知。

在文旅融合的浪潮中,南京正以“山脉即文脉”的智慧,将地理高地转化为文化高地。这条“虎踞龙蟠徒步线”,不仅是城市空间的巧妙串联,更是一场关于历史、文学与日常生活的深度对话。

(江南时报记者 钱月明)