柳斌先生是我尊敬的长辈,也是我的良师益友。至今我都还记得去年的这个时候,我从网上得知先生2024年10月1日在北京逝世后的万分哀痛,那一瞬间思绪中浮现的全是与他相处的美好片段,和蔼的面容、温厚的语调、严谨的思考与深沉的信念……一年过去了,无数次想为柳斌先生写点什么,却总在面对电脑屏幕时停住,我实在不敢轻易动笔,怕笨拙的文字留不住先生的模样,更怕没说出口的情愫,在字里行间泄了底,扰了这份藏在心底的怀念。

柳斌先生,原国家教委党组副书记、副主任,中共第十四届中央纪律检查委员会委员,第六届、第九届全国人大代表、第十届全国人大常委会委员。他长期分管基础教育,对教育领域的热点、难点、痛点与堵点问题都有深入思考与研究,不仅是一位教育管理者,更是一位教育思想家、实践家。他的智慧、格局与人格魅力,深深影响了我。

我与柳斌先生的相识始于2009年11月。那一年,我所任职的宿迁泽达职业技术学院正在做校园文化建设。董事长王益民先生嘱托我,希望能请柳斌先生为学校题词,用以激励师生、树立精神标识。他叮嘱我:“柳部长极为关心民办教育的发展,若能得到他的题词,对学校将是一种莫大的支持。”事关学校发展,我责无旁贷,深感任务重大。正巧,那年中国民办教育协会筹建培训教育专业委员会,因工作缘故,我被推举为副理事长候选人,这为我创造了与柳斌先生结识的契机。

第一次见面,柳斌先生身着半新的灰色西装,态度谦和,毫无官架子。他专注地听我介绍学校情况,不时追问一些细节问题,关切之情溢于言表。当我小心翼翼地提出题词请求时,他微笑着说:“我考虑一下。”当时我的心一下子就凉了,心想这应该就是婉转的拒绝吧,看来校领导交办的任务是完不成了,顿感特别沮丧。事后有人好心点拨我说,现在是什么年代了,还有空手办事的吗?这让我更加懊恼,后悔当时思虑不周。可万万没有想到,正当我想着该如何弥补过错时,却出乎意料地收到了柳斌先生的题词。那一刻,我心潮难平。王益民董事长也是喜不自禁,特地嘱我赴北京当面向柳斌先生致谢。

那天,再次见到柳斌先生时,他依旧平易温和。面对我的感谢,他语重心长地说:“我是中国民办教育协会的顾问,为民办教育做点事是应尽的责任。心意我领了,但其他形式的感谢就不要了。我们是做教育的,是育人的。要抵制不良风气的侵蚀。你若真想感谢我,就把学校办好,这就是对我最好的回报。”这番话语,铿锵而温润。那一刻,我第一次真正理解到了“教育者”的气节——清正无私,行稳致远。

后来,因为我们对文学和艺术都有着共同的爱好,交往日渐深厚。柳斌先生将自己出版的诗文集寄给我,与我分享。他说:“文以载道,以文化人。”他的作品既歌颂党和教育事业的伟大,也直言批评社会上的不良风气,文字中始终传递着正能量,这也正是他人格魅力的重要体现。

国家教育部总督学顾问,中国教育学会副会长,中国民办教育协会会长,亚太地区联合国教科文组织协会联合会主席陶西平(右一)为作者颁发聘书

2010年10月9日,中国民办教育协会召开培训教育委员会成立大会,教育部部长袁贵仁发来贺信,我在会上当选为副理事长。会后,柳斌先生笑着对我说:“现在我们是同事了。”语气轻松,让我倍感亲切。那时他已是中国民办教育协会总顾问,地位尊崇,但待人始终谦逊真诚,这份平易更令人敬佩。

作者出席“2011亚洲教育论坛暨欧亚教育合作会议”

娄勤俭(左)

景俊海(右)

2011年9月23日上午,作为“2011欧亚经济论坛”的重要组成部分,“2011亚洲教育论坛暨欧亚教育合作会议”在西安拉开帷幕。来自哈萨克斯坦、尼泊尔、比利时、美国、韩国等国家或地区的前政要、国际组织代表、驻华使领馆、基金会代表、院校代表、企业界代表近200人汇聚教育论坛,共同探讨欧亚教育合作与发展。我应邀以全国工商联民办教育投资商会副会长的身份出席会议,并在会上和与会代表分享了宿迁泽达学院“让高雅艺术走进百姓家”的经验,受到广泛赞誉。会后,柳斌先生特地对我说:“你们学校的做法很好,很有意义。”他的肯定让我久久振奋,这可是来自一位教育家的认可,对我们民办学校来说,绝对是一种精神层面上的托举。

2012年3月14日,我作为中国民办教育协会培训教育委员会副理事长,接受了搜狐教育频道的邀请,出席《圆桌星期二》教育的承诺两会最强音高端访谈。在访谈中我谈到:“《民办教育法》出台以后,仍然存在着很多不完善之处,给民办教育和民办非企业单位带来困扰。民办教育者投入以后到底要不要回报?投资办学者十分困惑。如果我们不把这个问题解决好,以后民办教育办下去,大家都不知道它的主体是什么,它能给社会带来什么……”这次访谈在社会上引起很大的反响。后来在一次会议上,柳斌先生对我说,“你在搜狐教育频道的《圆桌星期二》高端访谈中讲得很好,讲了许多民办教育者想说又没敢讲的话,后生可畏!”

2013年10月25日,我再次以全国工商联民办教育投资商会副会长的身份,出席了在成都召开的“2013亚洲教育论坛年会”。这次会议规格极高,聚集了包括尼泊尔前首相比斯塔、韩国前总理李寿成、联合国前副秘书长莫里斯·斯特朗等在内的中外政要和教育界重要人物。会上我作了题为《市场需求与艺术人才培养》的发言:主张高校要顺应社会转型的需要,艺术教育要适应服务社会发展需要,要增强学生的实践力与创造力。发言引起强烈反响,会后媒体广泛报道。

不久后,我在北京的一次会议上又见到了柳斌先生,先生笑着说:“你在成都论坛上的发言非常好。”短短一句赞许,却让我获得了极大的激励,原来先生一直将我们这些基层民办教育工作者放在心里,一直关注着我们的心声。写到此处,我心头一热,眼角发酸,仿佛还能感受到那话语中包含着的温暖。

2014年4月21日,好友蒋庆锁得知我和柳斌先生很熟悉,特地来找我,请我出面,请柳斌先生为“连云港市外国语学校”题写校名。好友之托,无法拒绝,而且为学校办事我是很愿意的,所以,便冒昧地通过微信向柳斌先生请示。因一时疏忽,我在信息里犯了小错,把“外国语学校”错写成了“外国学校”。数日无回,我忐忑不安地打电话询问。柳斌先生笑着调侃:“我查了半天,连云港哪来的‘外国学校’?是不是应该为‘外国语学校’?”闻听此言,虽和先生远隔万里,我还是满脸通红,连忙道歉。电话那边传来宽厚的笑声:“下次认真点吧,我今晚写,明天寄给你。”几天后,那幅“连云港外国语学校”的题字寄到,笔力遒劲,如其为人。后来,题词被镌刻在学校的西门之上,成为连云港外国语学校的标志。

2015年,在市教育局局长王家全的支持推动下,连云港市筹建成立“连云港市艺术教育家协会”,想通过协会来促进当地社会艺术教育的规范发展。很快,本市从事艺术教育的工作者们纷纷加入,专门成立了筹备委员会,同仁们一致希望我能请柳斌先生为协会题写匾额。为了不让大家失望,我试着给柳斌先生发去微信。原以为他会以公务繁忙为理由拒绝,毕竟地方性社会组织和学校还是有差别的,但没想到他非常爽快地答应了。先生的支持给了我信心,随后,我又邀请全国政协副主席周铁农、厉无畏,教育部原副部长张保庆,中国教育学会名誉会长、著名教育家顾明远为协会题字鼓励。成立大会上原市政协副主席俞向阳当选为协会主席,连云港市人民政府副市长董春科、教育局局长王家全等领导均到场祝贺!

领导的支持是协会发展的动力,协会成立后连续举办了三届艺术教育发展论坛,一时间影响力剧增。在我们协会的影响下,徐州、宿迁也相继成立了艺术教育家协会,为当地社会艺术发展起到了一定推动作用。可能是协会活动开展产生的影响力抢走了其他协会的风头,让个别人心生不满,后来市教育局领导调整后,协会工作就开始困难重重,年审时层层受阻,时间长了,大家便渐渐失去了信心,不再强求了。现在想想我还是有些后悔的,如果当时我们想想办法,找到有关领导当面说明情况,也许协会还在正常开展工作……后来每次想起此中细节,心里总觉得对不起柳斌先生,对不起那些曾对协会寄予厚望的领导和同行。

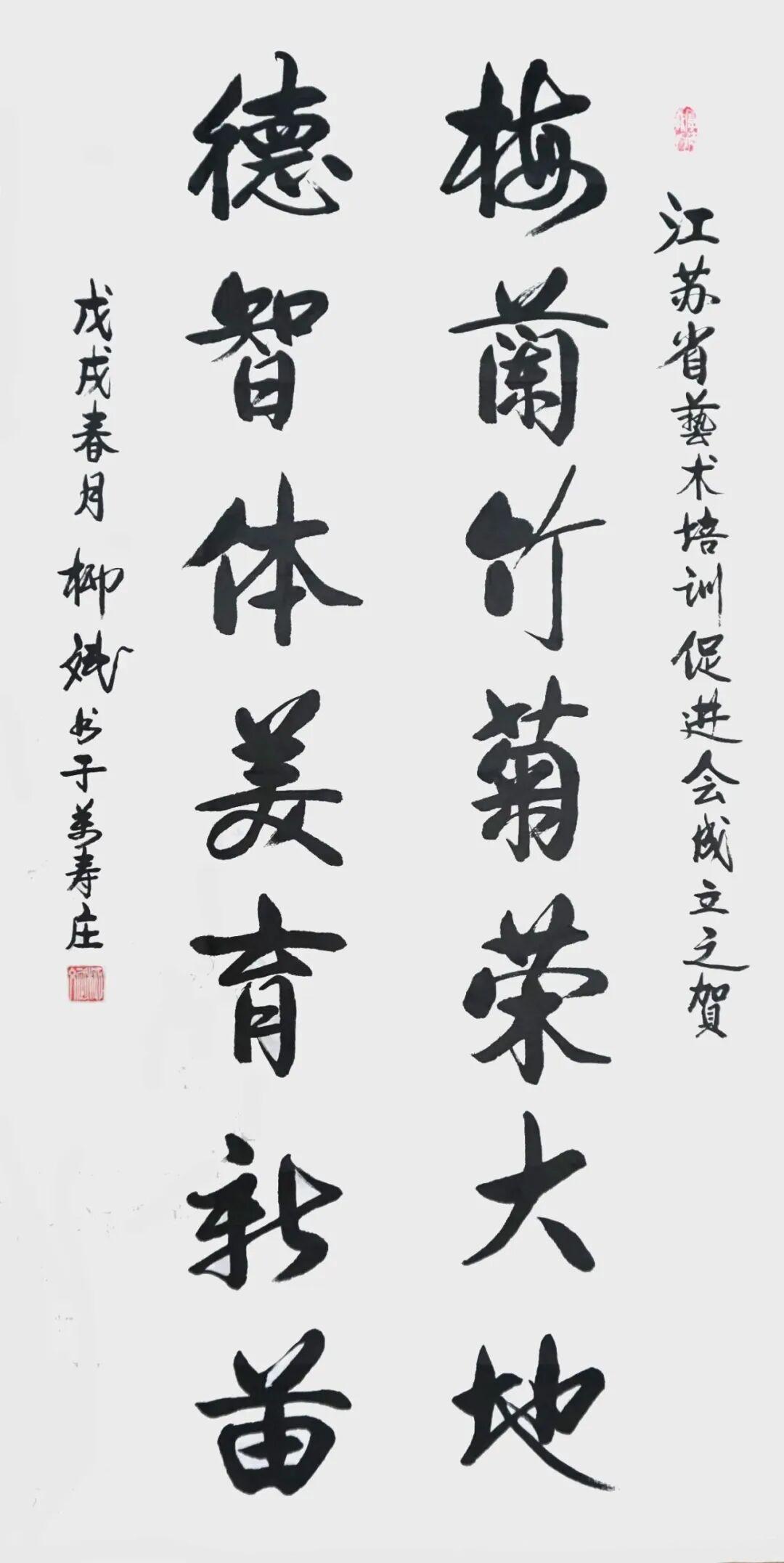

挫折能激发人的斗志,2017年,我利用赴京参加活动的机会,特地去拜访了柳斌先生,并向他汇报了想筹建“江苏省艺术培训促进会”的想法。他认真听完,说:“这是一件好事,我支持你,艺术培训涉及范围较广,从业者也不少,目前在社会上还是比较分散的,成立这个协会,可以帮助他们良性发展,逐步走上正轨……”先生的鼓励让我再次笃定信心。2018年,协会正式成立,柳斌先生为协会题写:“梅兰竹菊荣大地,徳智体美育新苗”。协会成立后,在柳斌先生的支持下,在同仁们的共同努力下,先后有26项社团团体标准被国家标委立项。

这么多年来,与柳斌先生的每一次相处,都是一次精神洗礼。他的幽默与宽厚,让人如沐春风;他的认真与节制,则让人心生敬意。他身上那种干净、坚毅、又带着文化厚度的气质,是我长久学习的榜样。

与柳斌先生的交往,让我逐渐理解了他思想的深度——他不仅是一位教育管理者,更是一位时代的启蒙者。他一生最重要的贡献,便是提出并推动“素质教育”理念的形成与落实。

早在上世纪八十年代末,他就敏锐地察觉到中国教育的“单一化倾向”。在应试体制的长期主导下,教育被裹挟进分数的逻辑,教师为分数而教,学生为考试而学,教育的根本——“育人”——被边缘化。1987年,他首次提出“国民素质教育”的概念,明确指出:“基础教育不能办成单纯的升学教育,而应当是社会主义公民的素质教育。”这句话后来被无数教育工作者引用,它像一束光,照亮了教育改革的方向。彼时“应试教育”几乎是整个社会的信仰,而他敢于逆流而上,呼吁回归教育的本质。那是一个勇敢的表述。他的远见、胆识与担当,奠定了他在中国教育史上的地位。

在随后的十余年间,柳斌先生持续深化“素质教育”的理论建构。他将理念化为系统的教育思想,形成完整的逻辑体系:素质教育以“立德树人”为核心,以培养学生的创新精神和实践能力为目标,面向全体学生,追求德、智、体、美、劳全面发展。他主张教育要让学生“学会做人、学会求知、学会办事、学会健体、学会审美、学会创造”,并建立起学校、家庭、社会三位一体的教育格局。

在他看来,素质教育的目的并非取消考试,而是让教育从功利中解放出来,回到人本与价值的层面。他曾多次强调:“教育不仅是知识的传授,更是人格的养成,是激发生命活力的过程。”这种理念,既有现实洞察,也有哲学深度。

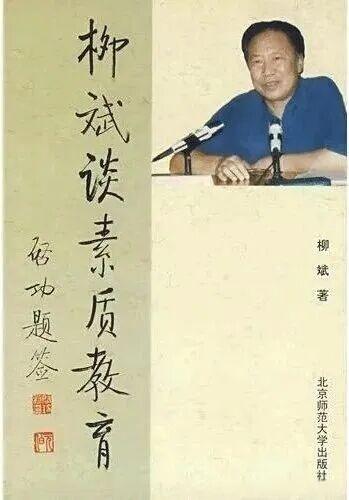

1998年,他出版《柳斌谈素质教育》,次年又出版了《关于素质教育的思考》,系统汇集了他多年关于教育改革的文章与讲话。在自序中,他写道:“由应试教育转向素质教育,是一场极深刻的教育革命,更是一场社会革命。”这不是夸张,而是清醒地判断。因为教育改革的背后,牵动的是整个社会的价值取向——人该成为什么样的人,社会需要怎样的人,这才是教育真正的命题。

1999年,中共中央、国务院发布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,将“素质教育”正式确立为国家教育的指导思想。理念终于变成了国家意志,而这背后,正是柳斌先生数十年理论与实践的结晶。

然而,他并非盲目的理想主义者。作为教育体制的深度观察者,他清楚地看到素质教育推进中的艰难:高考制度的指挥棒、社会功利化的压力、教育资源的失衡——这些问题像看不见的藤蔓,缠绕着改革的脚步。他曾痛陈:“把考试搞得如此神圣,把分数搞得如此神圣,把教师压得如此难堪,非国家民族之幸。” 这句看似冷峻的话,其实是一个教育家的痛心疾首。

他相信,教育的核心是人,而非制度本身。制度固然重要,但若人的教育观念不变,改革便只是形式。他的思想在当下依然警醒:教育的归宿,不在分数表上,而在灵魂的成长中。

除了理论上的开拓,柳斌先生更是一位教育制度建设者。他深知理念要落地,必须靠法治来保障。担任国家教委副主任期间,他主持制定并出台了《义务教育法》,首次以法律形式确立了义务教育的地位,为九年义务教育的普及奠定了根基。此后,他又主导了《教师法》《未成年人保护法》草案的起草,亲自参与《教育法》《民办教育促进法》《国家通用语言文字法》等法律的制定。可以说,中国现代教育法律体系的架构中,处处有他的心血与思想。他始终主张“顶层设计与基层需求相结合”,强调教育立法不仅是管理工具,更是价值宣言——它要保障教师的尊严,要维护学生的权利,要引导社会重新认识教育之于国家的意义。

他常说:“教育改革不是教育部门的事,而是国家的系统工程。” 这句话后来也被无数教育专家引用,但他最早提出时,是在一次并不起眼的会议上。当时他掷地有声地说:“教育的根不稳,民族的未来就会失衡。”那一刻,许多人动容。

晚年,他依然关心中国教育的走向。2018年12月,在第七届中国教育家年会上,他再度谈到“好教育”的标准。他说:“基础教育阶段的好教育,就是要把素质教育进行到底。”这既是信念,也是宣言。尽管年事已高,他的语气依旧坚定。

他清楚地看到,当分数与排名成为全民狂欢的焦点时,教育的初心正被慢慢蚕食。而素质教育的意义,正在于唤回那份初心——让孩子成为完整的人,有思想、有情感、有创造力,也懂得善与美。

他的一生,正如他倡导的教育那样,朴素而深邃。他从教师到教育局局长,从副省长到国家教委副主任、总督学,始终心系教育,笔耕不辍,躬身实践。他懂教育、善管理、勤思辨,口才出众,文笔生辉。无论在政策制定层面,还是教育思想领域,他都是那个时代的中流砥柱。

犹记去年今日,先生溘然长逝,噩耗传来,我久久不能平静。那一刻,许多和我一样的教育界人士,心里都是空落落的,仿佛共同失去了一盏明灯。柳斌先生用一生的信念与行动,为中国教育树立了精神的坐标。他曾对我说过:“一个人留下的,不是头衔,而是精神。” 如今,这句话成了他最好的注脚。

他走了,却没有真正离开。素质教育的理念仍在延续,教育立法的基石仍在发挥作用,他的文字与思想仍在无数教育者心中闪光。正如他所说:“教育不仅是知识,还应该是爱,是真,是善,是情,是美,是生命活力,是人生智慧,是家国情怀,是崇高理想。” 他用自己的一生,诠释了何为信仰、何为担当、何为教育的灵魂。

缅怀柳斌——他是中国素质教育的开拓者,是教育公平的守望者,更是一位真正懂得“育人之道”的智者。历史会记住他,教育会延续他,他所播下的光,将照亮更多后来者的路。

2025年10月1日于天乐轩