徐则臣谈新作《域外故事集》:

不断寻找写作的“陌生感”

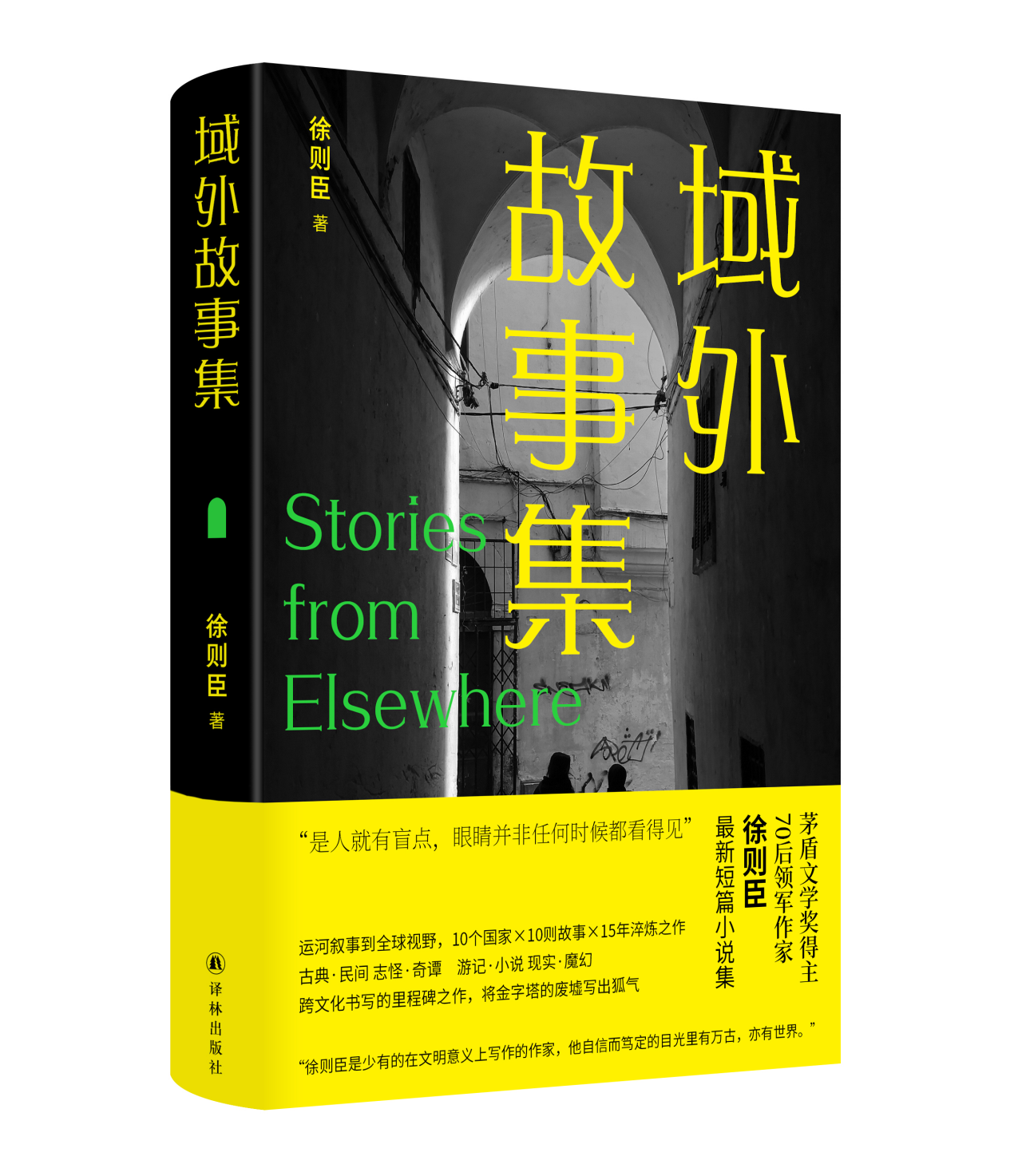

日前,茅盾文学奖、鲁迅文学奖得主,《人民文学》主编徐则臣最新短篇小说集《域外故事集》首发。

作为徐则臣历时15年打磨的作品,《域外故事集》以10篇域外题材小说,集中展现了美国、智利、白俄罗斯、德国、乌拉圭等世界各地人情风土与奇谭故事。

“在很多人的印象里,我是个写长篇小说的作家,但其实我用功最多之处在短篇小说。”徐则臣认为,短篇小说对于小说家来说是试验场,也是一个不断挑战自我的文体。“在不断压缩篇幅的过程中你会发现,讲故事的方法要变,最终连故事这一概念都会发生变化。”

为什么会写这样一部小说?徐则臣说,中国作家在各类题材上都作出了很多探索与努力,对当下复杂的生活也作出了很好的呈现与阐释,但有一部分题材大家涉及非常少——域外小说。“我们大多数人走出去时会拍拍照、看看景、干干活,然后转身回来,无法深入不同国度日常、民间生活里最微妙、本质的那一部分。因此,写出让国内及域外读者都认可的文学作品本身就存在难度。而欧美很多作家多处行走,穿梭在复杂、丰富、有差异性的文化之间,对于不同文化的体认相对更深。此外,我们在比较不同文化、审美之间的差异上还缺少足够的方法。小说并不是讲完一个故事就结束,如何把想讲的东西有机串联在一起需要一定方法。所以,我们要在前辈作家路的尽头继续往前走,在他们的基础上找到适合自己的新方法。”

徐则臣走过近30个国家。刚出国那几次,他每到一处都觉得很新鲜,会写下很多文字。然而随着出去次数的增多,他对很多东西失去了新奇感,便也不再记录。“多年来,有些记忆在心里颠着颠着就从网眼中漏下去了,有些片段则颠成了‘结石’。”徐则臣说,《域外故事集》中的10篇小说正是多年国外见闻在他脑中颠来颠去的结果,他对每一篇都充满感情。“这当中很多故事都是在我的某段经历基础上生发出来,每一篇我都已经尽力把它写到了我认为的最好状态。”

因主业是文学编辑,徐则臣每天要阅读大量文章,读到新鲜的东西时会很开心,读到很多雷同、陈旧的东西则难免会出现审美疲劳。徐则臣认为,不论对于作家还是读者,“陌生感”是最基本的诉求。在趋同化的生活里,我们需要能讲一个陌生的故事,提一个陌生的想法,或者提供一种相对陌生的艺术技巧。

“过去我们常说‘读万卷书,行万里路’,对于写作者来说,‘行万里路’要跟‘读万卷书’结合起来。很多在我们经历时觉得有意义的事情,放在别人那里就是陈词滥调。所以,今天的‘读万卷书’和‘行万里路’是一个相互补给、相互提醒、相互校正的过程。我想,我走过了,我还要拼命地读,然后再通过阅读对我自己的经验进行筛选。”徐则臣说。

(江南时报记者 张雅倩)