一“苑”开文博先河 百年承兴国之志

南通博物苑北馆

环绕南通老城的濠河,如一条飘逸的碧玉项链,牵起“文博之乡”的古与今,更将河畔众多历史文化遗存“串珠成链”,其中最闪耀的那颗珍珠,无疑是南通博物苑。

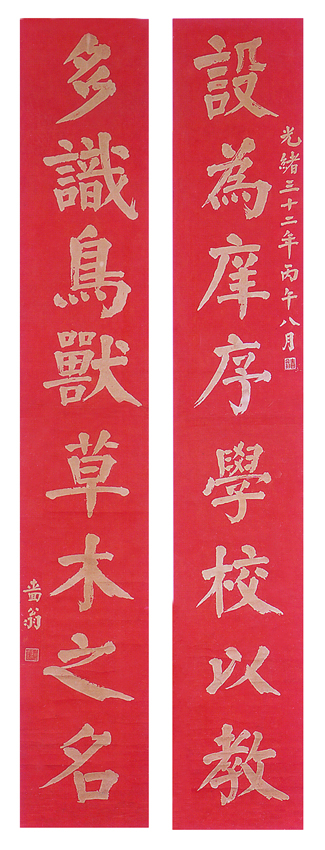

1905年,近代著名实业家、教育家、社会活动家张謇在濠河之滨率先建起南通博物苑,以“设为庠序学校以教,多识鸟兽草木之名”为办苑宗旨,开创了中国博物馆事业的先河。这座由中国人亲手创办的首个公共博物馆,不仅承载着张謇“教育救国”“实业救国”的伟大理想,而且使南通成为中国博物馆事业的发祥地,奠定了“中国近代第一城”的文化根基。

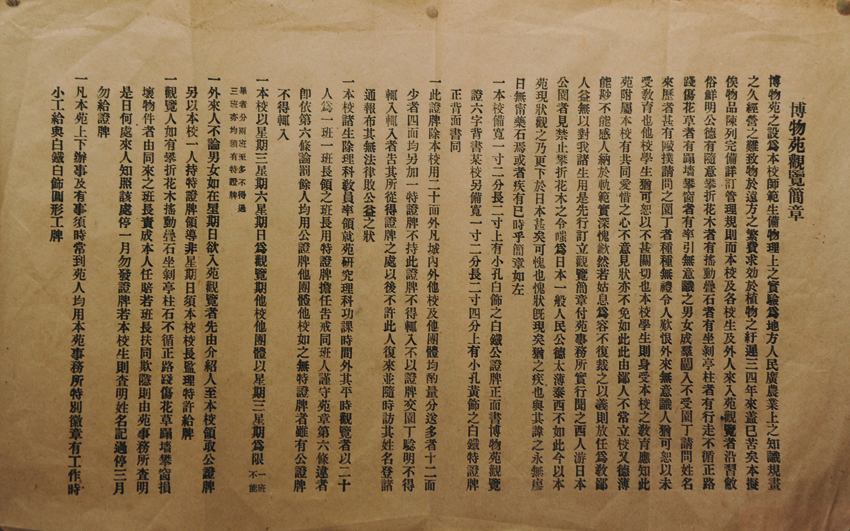

《博物苑观览简章》原件 藏于南通博物苑

何以为“苑”

馆园一体打造科普殿堂

“苑”,在古代有“园林、园囿”之义,象征科学文化荟萃之地。“‘苑’字是南通博物苑最核心的身份印记,它跳出了传统博物馆‘馆’‘院’的封闭空间概念,体现了南通博物苑的创办者——张謇先生‘馆园一体’的博物馆思想。”在南通博物苑副主任、文博副研究馆员徐宁看来,张謇先生独具慧眼,创造性地将中国传统园林园囿艺术与近代博物馆理念完美融合于一体。

建苑之初,南通博物苑坐落在一片占地2.3公顷的植物园里,不仅有室内展馆,还有室外园林。张謇特意请扬州石工为国秀坛垒太湖石,并征集各种竹、兰、牡丹等植于苑内,而后又陆续建苑事接待室、藤东水榭、国秀亭、谦亭(味雪斋)、花竹平安馆、壶外亭等,筑兽室、鸟室、鹤柴、鹳室、水禽罧饲养鸟兽,在苑中精心设置假山、荷池、风车、水塔、喷泉,辟花坛、药圃,广植树木、花卉。张謇还为亭榭楼阁题了匾额、楹联,丰富了苑景的文化内涵,让游者来此既可感悟历史人文、自然知识之趣,又能享受传统园林的独有韵味。

“今天,我们回顾博物苑的建苑历史以及博物苑的名称可以发现,‘苑’字点明了‘苑囿式’的格局。南通博物苑占地约7万平方米,其中园林景观面积超三分之二,水榭、亭台、曲桥、树木、花草与展馆自然交融,游客步入时不是‘进馆看展’,而是‘游园赏物’,在花木葱茏中与文物对话,与大自然对话。”徐宁告诉记者,“苑”还蕴含“包罗万象”之意,张謇先生建苑初期就主张“征集天产、人为诸物,分类陈列”,从动植物标本到历史文物,从民俗器物到自然矿石,打破了学科壁垒,这与现代博物馆“大文化”“大科普”理念高度契合。“‘苑’是开放的象征,南通博物苑不是高高在上的文化殿堂,而是市民可游、可学、可憩的公共空间,120年来始终保持着‘活态’的文化生命力。”

一个“苑”字,折射出张謇办馆思维的超前性。1905年,张謇在《上南皮相国请京师建设帝国博览馆议》中,创新提出“建筑之制”“陈列之序”“管理之法”“模型之部”“采辑之例”“表彰之宜”六个方面的思考和设想,围绕博物馆选址、展陈布置、藏品征集、运营管理、教育开展、捐赠表彰等多个领域,明确提出自己关于博物馆建设发展的理念。“这些理念与今天习近平总书记提出的‘一个博物馆就是一所大学校’,以及当下文博行业普遍认为的‘博物馆建筑是第一件展品’有着高度的契合,体现了张謇先生的远见卓识。”徐宁表示。

1922年6月19日,张謇与众人在南通博物苑谦亭合影。左起:姜妙香、姚玉芙、梅兰芳、张謇、王凤卿

倾尽心血

奔走四方开创文博先河

博物馆的核心是收藏。在筹备建设南通博物苑的过程中,张謇投入了极大的热忱和精力。1905年,南通博物苑面临藏品缺乏的困境,张謇毫不吝惜,率先捐赠出自己的全部收藏,用他自己的话说就是“謇家所有,具已纳入”。

此外,张謇还利用一切机会,不惜代价地为博物苑购置藏品。“例如1910年,中国举办的第一次世界博览会——南洋劝业会在南京举办。作为大会审查长的张謇,就利用这次珍贵契机,在大会闭幕后购置了大量展品,从而丰富了博物苑的收藏。”徐宁介绍,1911年,张謇在武汉主持大维纱厂开机仪式之余,还专门购置了两只孔雀赠送博物苑饲养。1912年9月23日,张謇在日记中写道:“与厚生同至天坛,拾黄绿二瓦而回。”这两块有着龙纹图案的琉璃瓦当,至今仍珍藏于南通博物苑中。

在四处征集文物的过程中,张謇深感个人能力之渺小,于是他亲笔撰写了《通州博物馆敬征通属先辈诗文集书画及所藏金石古器启》和《为博物苑征求本省金石拓本》等启事。在启事中,他详细列举了征集的物品范围,从历史文物到自然标本,从民俗器具到古籍善本。同时,张謇把博物苑的藏品征集定位为立足本地兼及中外,博物苑中馆匾额题语中即提到:“中国金石至博,私人财力式微……不能及全国也,以江苏为断;不能得原物也,以拓本为断。”

在张謇的呼吁、带动下,各方社会贤达纷纷响应,短时间内就为博物苑奠定了丰富的藏品基础。其中,曾任清代两江总督的大收藏家端方先后捐赠文物70件,包括青铜錞于、汉唐陶瓷、墓志、古代碑刻拓片等,以及他奉命考察宪政时从埃及等国收集的文物。到1914年,《南通博物苑品目》中所列藏品已至2973号。

在面向社会开放以后,南通博物苑内观众日渐增多,一些不文明的现象和行为随之产生。某参观学生折下了牡丹花,管理人员在阻止时,双方发生争执。张謇得知后,亲笔写了一个通告,用牌子竖在花坛旁,责备参观者不服从管理。由于措辞有些偏激,引起一些师范校的师生不满,甚至迁怒于苑方,导致更大的冲突。张謇知道后心痛不已,在盛怒之下,更写出一块“暂停开放”的牌子。

冷静过后,张謇认识到要使南通博物苑正常开放,避免不文明现象的发生,必须要以制度规范。为此,张謇让管理人员起草了一份《博物苑观览简章》(以下简称“《简章》”),将开放时间、参观规则等一一明确,从而为博物苑树立了规范、文明的公共形象。

根据《简章》,博物苑专门制作了观览证。今天,观众走进南通博物苑就可以看见这张观览证,其为一块长6.5厘米、宽3.5厘米的薄铁片,偏上端钻有一直径0.4厘米的小孔,现已被誉为“博物馆参观券的始祖”。“当时来苑参观,除正常的学校理科教员率学生上实习课外,一般人都必须先领取观览证,并由一持特证牌者带领才能入苑。参观完毕后,再将这些证牌归还原处,这也反映了其制度的规范和完备。”徐宁介绍。

张謇所撰的南通博物苑对联

苦心经营

鼎盛之时藏品3万件

上世纪20年代,张謇苦心经营南通地方自治,推动城市迅速发展,南通博物苑也成为极具特色的地方文化典型,接待了不少著名艺人、学者和外宾。1920年,张謇陪同京剧表演艺术家梅兰芳参观博物苑。同年,由张謇、黄炎培等人发起的江苏省自治组织“苏社”在南通成立,与会社员和来宾120余人游览南通博物苑,并在中馆前合影,来宾中还包括《密勒氏评论报》的主笔鲍威尔。

“南通者,教育之源泉,吾尤望其成为世界教育之中心也。”1920年6月,美国著名教育家杜威博士应邀来到南通讲学,走进南通博物苑等多地参观,感受江海大地的风土人情。

1922年,中国首个综合性民间科学团体——中国科学社在南通举行第七次年会,马相伯、梁启超、竺可桢、茅以升、陶行知等学者名流云集南通,不仅在藤东水榭举行会议,还深入游览了南通博物苑。此时期,南通博物苑在张謇的苦心经营下,已成为一个拥有近3万件天然、历史、教育和美术藏品的综合性博物馆,达到鼎盛之时。

(江南时报记者 姬传涛 侯力明 南通博物苑供图)