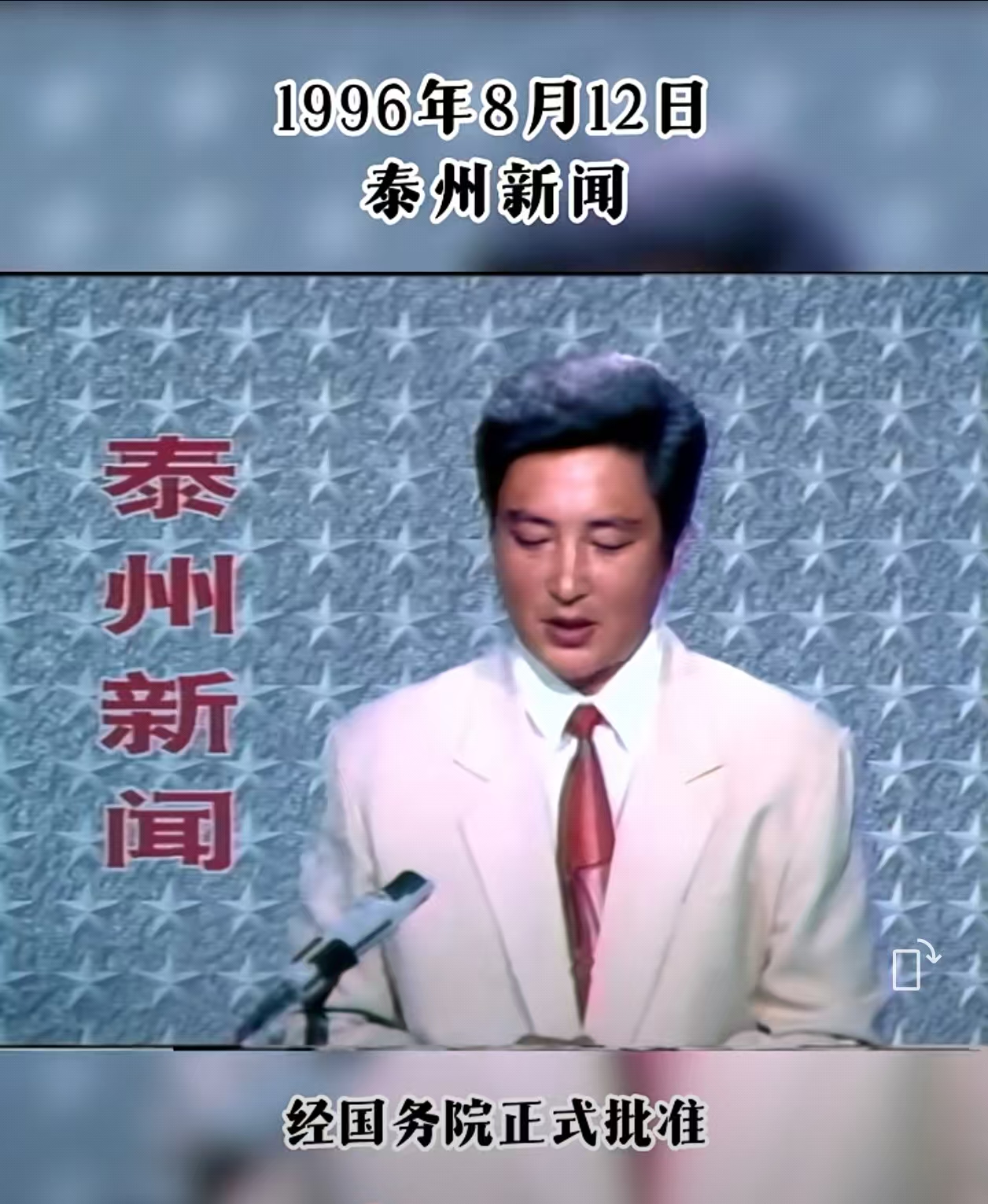

八月十二号正值泰州这个城市成立大市二十九周年,雨琴同学在同学群发了一则二十九年前今天的《泰州新闻》电视短视频;时为电视台当家男主播的仇志刚,正用他那清越的嗓音播报这段改变泰州历史的新闻。我随后把他的图片截了下来,那形象真是端庄。

仇志刚的母亲和我父亲同厂,家住西泠街,与我家同属通江居委会,可算街坊。他家的独门独院紧傍着整流器厂西北角的配电房。父母看管得很严,放学后不允许他们在外玩。弟兄三个挨个大,似乎也不缺玩伴,但对其性格的形成还是有影响。中学后与我同班,他很少玩得来的同学,有点特立独行。是否还跟几年前的事有关,不能确定。

整流器厂那年建配电房,土建即将结束,出了大事。有人在窗台未干的石灰膏上的领导人名字上打上叉叉的字样。依据文革期间发布的《公安六条》来界定:典型的现行反革命行为。

通过字迹比对及其他手段,定案仇志刚。因了还是小学生,且仅仅三个字,批评教育外没拿他怎么样。但名声还是传出去了。与人稍有纷争,便遭语言胖揍:“小反动”。

仇志刚三年级始便和我同在毛泽东思想宣传队,每天放学后,敲锣打鼓到街上圈地演出;父亲从海军退伍……根正苗红、世界观尚未形成的毛孩子,恨从何来?对禁忌的猎奇罢了。在那个年代,此类事多如牛毛——时代的怪力乱神紊乱了无数人的心智。

他家在我们看来算是比较殷实的,因为有一台极为奢侈的台式电子管收音机。那音色与电影院里的无二致。我后来一直固执地认为他的声音那么漂亮,一定与那台收音机有关。能讲一口标准的播音腔普通话则肯定与收音机有关了,与他父母对他们弟兄的禁足有关。

同为职工子弟,时或也一起玩的;走近,却是高中的事。毕业前,他也随我们一起闹腾着要去新疆塔什库尔干。只是他退潮得快,几乎是父母一叱责:“放下武器!”便归顺了。

毕业后各奔东西。

没多久,因在一次文艺会演中脱颖而出;恰逢原上海籍男播要返沪,他被调进了泰州广播电台。泰州有了本籍播音员。广播喇叭里每天都能听到自报家门艺名“林涛”他的声音。

是年青的矜持还是彼此的孤傲?说不清的,和他以后再没有了联系。再看到他,则是他成了泰州市第一代电视主播后从荧屏上。私底下还是引他为自豪的,若有人提起,我会说“他是我同学”。值得一提的是他大弟后来也步其后尘,做了扬州电视台的主播,一门二杰。我几乎完全可以还原他们弟兄被禁足在家的所为了。

八三年他母亲为我做媒。到他家相亲也没能见到他,本以为可以一续前缘的,毕竟我们一起共度过一段青涩而燃情的岁月。

最后一次与他时空交集则到了零九年。街头偶遇电视台的小苏,他很热情地下车攀谈。得知我正居家赋闲,便向我抛来一个“赚大钱”的机会:邀约我南下南宁,行期在两天后。至于什么方式赚钱,他含糊其辞,只说“你去就知道了”。为增强可信度,他告诉我随他同去的有谁谁,其中就有仇志刚,都是我们这个城市的名人。得知我和仇同学,小苏兴奋异常,连连说都是老朋友,可以相互拉扯,我答应回去考虑一下。

第二天,我还是打电话辞谢了。总觉得不配接受萍水之交的小苏兄这么大的礼包,再就是耻于充大尾巴狼似地加塞到“杰出人士”行列。电话那头小苏怏怏然:“仇志刚就说,赵光琦怎么可能去?!”言外意是我缺点什么。相较于经营过酒店和其他商业活动的他,我的欠缺不言而喻,我只能讪讪然愧受。自此,我们重归沉寂。直到二一年,听另一个同学说他已驾鹤西行。

跟他相对走得近的春祥后来告诉我,他病逝在疫情封控期间,仅十来人得以参加葬礼。听来让人感伤不已。春祥发给我二则仇志刚的朗诵录音,一则是陶铸《松树的风格》节选,一则是《生与死》。说是病中的作品,给春祥留个纪念的。声音中听不出丝毫颓丧,倒是抑扬顿挫的炉火纯青。两篇朗诵作品都涉及到了生命价值和意义,不知是巧合还是心境使然。《生与死》中有句“伟大的生,光荣的生,即使短短二十春,也胜过庸碌无为的一百年”。仇志刚虽不及“伟大、光荣”,“光彩”,应该是算得上的;同学中唯此一人,几百万人里唯此一人,还不够光彩?且不说为我们这个城市广电事业的开山贡献。

有人读到我的《帕米尔来信》,对我说:“如果你当初也去了……”姑且不论这话题的无意义,实在讲,就我这么个身无长技又散淡的人,还真不敢乐观预期。但我可以毫不犹豫地说:如果仇志刚去了,他一定会成为塔什库尔干广播电视事业的基石和开拓者且前途无量,这是可以预期的。因为成行了,当时条件与他相距很大的另一位同学后来做成了更该是他做的事。当然,他没去,也很好。前不久曾听一位业内人士讲,仇志刚的音色至今没有人超过。

《生与死》的录音最后,有几秒他归纳纸张的窸碎声,给我以真切的“音容宛在”错觉。我不由想:哪怕我们仍一如既往地见不上面,但希望你安好。毕竟,活着,一切皆有可能。