书法作为中国特有的艺术形式,其发展脉络与社会变迁、文化演进紧密相连。秦汉时期是书法艺术从实用走向自觉的关键阶段,秦朝的 “书同文” 奠定了文字规范的基础,汉代的隶书革新开启了书法审美多元化的进程,而蔡邕《笔论》《九势》中 “势”“力”“韵” 等概念的提出,更标志着书法理论的成熟,为后世书法艺术的繁荣提供了重要的美学指引。

秦朝:规范与秩序下的书法奠基

公元前 221 年,秦始皇统一六国后,面临的首要文化问题便是文字的混乱。战国时期,各国 “言语异声,文字异形”,不仅阻碍了政令传达,更制约了国家统一后的文化整合。在此背景下,李斯提出 “书同文” 的主张,以秦国的小篆为基础,废除六国异形文字,推行统一的文字规范,这一举措成为中国书法史上的重要转折点。

小篆的艺术特征与历史作用

小篆作为秦朝官方推行的标准字体,在字形上呈现出 “笔画匀整、结构对称、体势修长” 的特点。其笔画以圆转为主,线条粗细均匀,无明显顿挫,如李斯所书《泰山刻石》《峄山刻石》,字形端庄肃穆,充满威严感,恰如其分地体现了秦王朝的皇权意志与秩序精神。这种规范化的书写不仅统一了文字形态,更确立了 “以法为美” 的早期书法审美取向 —— 通过对字形结构、笔画形态的严格规范,实现文字的庄重与典雅。

秦朝书法的作用不仅限于实用层面的统一,更在文化层面构建了 “规范即美” 的审美范式。小篆的推行使文字从 “随体诘屈” 的原始形态走向系统化、标准化,为后世书法的笔法演进、结构研究提供了基础样本。同时,秦朝在小篆之外还通行隶书(即 “古隶”),作为基层官吏处理文书的便捷字体,古隶简化了小篆的圆转笔画,融入了方折特征,为汉代隶书的成熟埋下伏笔,体现了实用需求对书法演变的推动作用。

汉代:隶书的成熟与书法审美自觉

汉代是书法艺术走向繁荣的重要时期,随着社会生产力的发展与文化需求的增长,书法逐渐突破秦朝的规范束缚,形成了以隶书为核心,篆、草、行、楷诸体萌芽的多元格局。其中,隶书的成熟是汉代书法最显著的标志,而蔡邕等学者对书法美学的系统阐释,则标志着书法从 “技” 到 “艺” 的升华。

隶书的艺术革新与流派分化

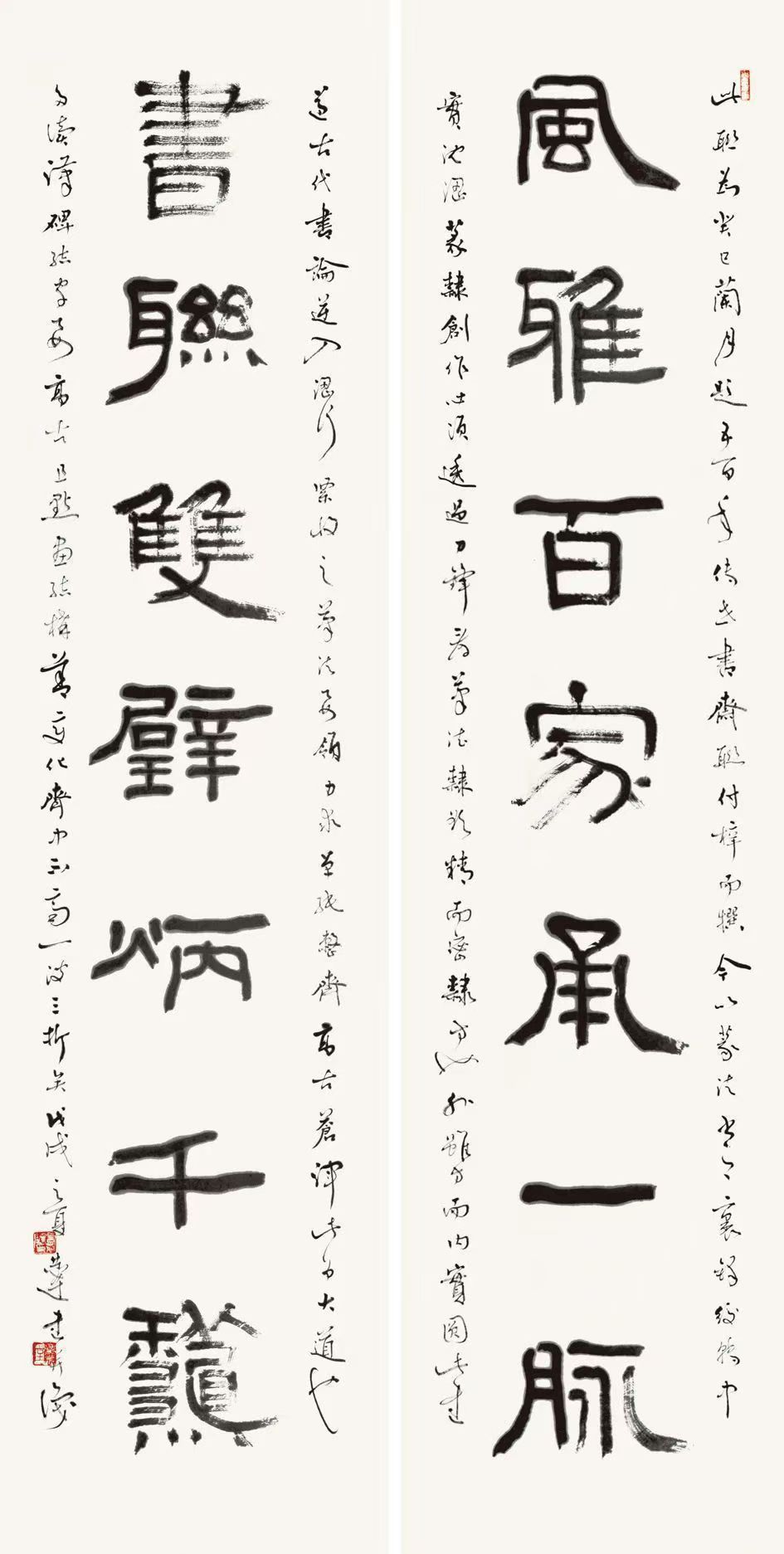

隶书在汉代经历了从 “古隶” 到 “今隶” 的演变。古隶保留了小篆的部分圆转特征,笔画简略而率真;至西汉中后期,今隶逐渐成熟,其典型特征是 “蚕头燕尾”“一波三折”—— 横画起笔如蚕头般圆润,收笔似燕尾般舒展,中间笔画富有起伏变化,如《曹全碑》的秀美灵动、《张迁碑》的古朴厚重,展现了隶书 “因形立势” 的多样化风格。

汉代隶书形成了不同的地域流派:

陕西地区的碑刻以《石门颂》为代表,笔画舒展奔放,充满山野之气;

山东地区的《乙瑛碑》《礼器碑》则端庄严谨,体现了儒家文化的规范之美;

河南地区的《张景碑》兼具质朴与灵动,反映了中原文化的兼容特质。

这些流派的差异既源于地域文化的影响,也体现了书写者对 “势” 的个性化理解 —— 通过笔画的长短、粗细、欹正变化,构建字的动态张力。

草书的兴起与 “力” 的表现

汉代在隶书之外,草书(章草)的兴起进一步拓展了书法的表现力。章草由隶书快写演变而来,保留了隶书的波磔特征,但笔画间增加了牵丝连接,书写节奏更为明快,如《急就章》中的笔画劲挺有力,体现了 “笔力” 在快速书写中的重要性。这里的 “力” 并非物理意义上的蛮力,而是指通过手腕的提按顿挫,使笔画呈现出刚健、遒劲的质感,如蔡邕所言 “下笔用力,肌肤之丽”,将笔画的 “力感” 比作人体肌肤的健美,赋予书法以生命气息。

蔡邕《笔论》的美学建构:“势”“力”“韵” 的统一

蔡邕作为东汉著名的文学家、书法家,其《笔论》《九势》首次系统阐述了书法的审美原则,将 “势”“力”“韵” 等概念纳入书法理论体系,为书法艺术的发展提供了重要的美学依据。

“势”:因形立势,动态生成

蔡邕在《九势》中提出 “夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”,认为书法的 “势” 源于对自然万物动态的模仿与提炼。所谓 “势”,是指字的整体动态趋势,如 “横如千里阵云,隐隐然其实有形;点如高峰坠石,磕然然实如崩也”,将横画比作舒展的云势,点画比作坠落的石势,赋予静态的笔画以动态的生命力。

这种 “势” 的营造打破了秦朝小篆的静态平衡,强调通过笔画的欹侧、穿插、呼应,构建字的内在张力。例如隶书的 “波磔” 笔画,通过起笔的蓄势、行笔的铺毫、收笔的放势,形成 “欲右先左”“欲下先上” 的逆势而行,使笔画在矛盾中达成动态平衡,这正是 “势” 的精髓所在。蔡邕的 “势论” 启发后世书家:书法之美不在于机械的对称,而在于对自然生机的捕捉,通过 “因形立势” 实现 “形与意合”。

“力”:笔力为基,骨力洞达

蔡邕在《笔论》中强调 “下笔用力,力透纸背”,这里的 “力” 是书法的筋骨所在。他认为,笔画若无 “力”,则如 “枯骨断柴”,失去生命力;唯有 “力” 与 “势” 结合,才能使书法 “瘦硬通神”。汉代隶书的方劲笔画、章草的劲挺线条,都是 “笔力” 的具体体现 —— 通过笔锋的正侧、墨色的浓淡变化,使笔画呈现出 “重若崩云,轻如蝉翼” 的质感层次。

蔡邕的 “力论” 突破了单纯的技法层面,上升到人格修养的层面。他认为 “书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”,强调书写者需先修养心性,才能在运笔中贯注精神力量,使笔画 “力含于内,韵显于外”。这种 “力” 与 “心” 的结合,为后世 “书为心画” 的理论埋下伏笔。

“韵”:气韵生动,意境天成

“韵” 是蔡邕书法美学的更高追求,它源于 “势” 与 “力” 的和谐统一,体现为书法的内在气质与整体意境。蔡邕在《笔论》中提出 “为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣”,这里的 “可象者” 便是 “韵”—— 通过笔画的形态、节奏、气势,营造出如自然万物般的生动意境。

汉代书法的 “韵” 体现在不同书体中:隶书的 “韵” 是端庄中的灵动,如《曹全碑》的秀丽飘逸;章草的 “韵” 是简劲中的流畅,如《平复帖》的古朴含蓄。蔡邕的 “韵论” 将书法从 “形似” 推向 “神似”,强调通过笔墨的变化传达书写者的情感与精神,为后世书法 “写意” 传统奠定了基础。

秦汉书法的历史作用与当代启示

秦汉时期的书法发展,不仅在艺术史上具有承前启后的意义,更对当代书法创作与研究具有重要启示。

历史作用:规范与创新的辩证统一

秦朝的 “书同文” 确立了文字的规范体系,为书法艺术的发展提供了稳定的载体;汉代的书体革新则打破了单一规范,通过隶书、草书等的多样化探索,展现了书法的创造性。这种 “规范 — 突破 — 再规范” 的演进模式,成为中国书法发展的基本规律。蔡邕的理论则将这种实践经验升华为美学原则,使书法从实用书写真正成为独立的艺术形式,影响了魏晋 “尚韵”、唐代 “尚法”、宋代 “尚意” 等后世书法潮流。

当代启示:传统与现代的融合

在当今书法繁荣的背景下,秦汉书法与蔡邕理论的启示尤为珍贵:

从 “势” 的角度看,当代书法应注重对自然与生活的观察,在传统笔法基础上赋予作品新的动态张力,避免程式化的复制;

从 “力” 的角度看,需强化书写者的基本功训练与人格修养,使作品既具笔墨力度,又含精神内涵;

从 “韵” 的角度看,应追求形式与意境的统一,在现代审美语境中传承书法的写意精神,避免过度追求视觉效果而忽视内在气韵。

总之,秦汉书法的演进与蔡邕的美学思想,不仅是中国书法史上的重要里程碑,更是当代书法创作回归传统、面向未来的精神资源。唯有深刻理解 “势”“力”“韵” 的内在联系,才能在传承中创新,使书法这一古老艺术在当代绽放新的光彩。