柳亚子(1887─1958)比张应春(1901─1927)年长15岁,当柳亚子创建南社已是全国著名诗人的时候,张应春还只是一个小学生。然而就是这个小学生,在念高小时就引起了柳亚子的注意,后来柳亚子将她引上救国救民的道路,两人结下了深厚的革命友谊。张应春牺牲后,柳亚子多次运用典故说:“我虽不杀伯仁,伯仁由我而死”,这种一而再再而三的自责,其实是对这位巾帼英雄发自内心的爱戴和怀念。

柳亚子

张应春

推 荐

柳亚子同张应春的交往,源于应春的父亲张农。1916年,张农受黎里女子小学之聘任国文教师,柳亚子的四妹均权就在张农的班上读书,柳亚子又请张农为他小学毕业的二妹公权面授国文。女校是复式班,均权比应春高一级,却在一个班里读书。均权毕业了,母亲不放心她到外地读书,留校再读一年,这一年均权与应春同桌,月换星移,两家的关系越来越密切了,应春因为均权的关系也经常到柳家走动。

张农

张应春在柳亚子的脑屏上首次留下印象,是在袁世凯称帝的那一年。

那时,学校的每个教室都有《课堂日志》,每天由值日生负责填写。1916年,《课堂日志》规定必须使用袁世凯的“洪宪”年号。一天轮到应春和均权值日,应春悄悄地同均权商量了一下,就在《课堂日志》上填上了“民国五年”四字。有人指出这样填写不合规定,应春义愤填膺,激昂地痛斥袁贼倒行逆施的罪行,学校师生一片哗然。对于袁贼,张农与一切有良知的人们一样,满腔愤慨,他心中暗暗赞赏女儿,但是他担心女儿遭到不测,只得违心地出来干预,劝说她服从校方决定,改民国为洪宪,可是应春态度坚决,不肯更改。

年号风波很快传遍了全镇,柳亚子听了,心中暗暗称赞,想不到张农的女儿竟有如此的胆识,从此他对经常和四妹一起蹦蹦跳跳的张应春注目起来了。

1920年,张应春考入上海中国女子体育学校,毕业后到厦门厦岭学校任教。1923年秋,柳亚子介绍她到江苏松江担任景贤女中的体育教师。景贤女中主持人是朱季恂和侯绍裘,朱是柳亚子早年在上海健行公学的学生,侯又是朱的学生,朱侯两人坚持五四精神,致力于促进女子解放和社会改造,都是国民党党员,1923年7月侯绍裘又参加了中国共产党。弥漫着革命气氛的景贤女中为张应春敞开了一个崭新的天地。

张应春与同学练习刀舞(左起张应春、史冰鉴、杨玉珍、周葆铭、邵秀娟)

1923年底,柳亚子以老同盟会员的资格加入了改组后的中国国民党。接着,国民党“一大”在广州召开,柳亚子当选为中国国民党中央监察委员会委员,张应春也由侯绍裘介绍加入了国民党。

1925年初,张应春返回家乡,到黎里女子小学任教。开学不久,孙中山逝世,柳亚子在黎里筹备召开孙中山追悼大会,柳自任筹备会主任,张应春和柳均权积极参与。她们想撰写一副挽联,请柳亚子代拟,柳颌首答应,稍加思索,一挥而就:

与被压迫民族相提携,纵赤化兴谣,人言奚足恤;

为不平等条约而奋斗,奈黄肠遽掩,天道宁复论?

联语充分肯定孙中山顶住了所谓国民党被“赤化”的谣言,无奈孙先生过早逝世,对他的三民主义和三大政策能否继续执行下去,提出了深深的忧虑。张应春读了,连连点头,觉得这正是她心中所有而笔下所无的好辞。

5月3日,吴江民众追悼孙中山大会在黎里市民公所隆重召开。会场门口高高矗立一座苍翠青郁的柏枝楼,上有“追悼大会”四个大字。二门口高悬“为国捐躯”匾额。礼堂正中悬挂着孙中山大幅遗像,两旁是柏枝对联“革命尚未成功,同志仍须努力”。上午九时,大会正式开始,张应春担任司仪,柳均权任司花。柳亚子以国民党吴江县党部执行委员会常务委员身份担任大会主席,作了《孙中山先生的历史》的报告。张应春也登台发表演讲,她简单回顾了孙先生致力国民革命四十年的历史,接着论证说,主张实现三民主义,必须实行三大政策。如果没有共产党员协力同心,国民革命就不可能成功,如果抛弃三大政策,就意味着背叛了孙先生的三民主义。她号召大家时刻不忘忠实执行三大政策。张应春的演说旗帜鲜明,声情并茂,全场尽惊。柳亚子对张应春自认是非常熟悉的,可是她能够在大会上发表如此雄辩的演说,却让柳亚子深感意外,士别三日,当刮目相看,看来此话不虚。

下午,大会举行了盛大的悼念游行。三里长街人山人海,庄严肃穆的游行队伍缓缓行进。张应春和另一女党员瞿双成捧着孙中山遗像,走在队伍的最前面。当时黎里女子剪发尚未盛行,她俩却是齐耳短发。有人悄悄地叫她们是“盛泽尼姑”,几个小孩听了,竟大叫起来:“大家来看盛泽尼姑!”柳亚子皱起了眉头,盛泽是吴江县的大镇,那里的尼姑大多做暗娼生意,张应春的发型同尼姑相似,这“盛泽尼姑”明显是带着侮辱性的。听了叫喊,人群中起了一阵阵的骚动,但是在众目睽睽之下,张应春镇定自若,她满脸肃穆,两眼依然发着炯炯的光芒,坚定地走在游行队伍前面。目睹此情此景的柳亚子更加折服,他暗暗称赞说:“好,一个思想健全的进步分子!”从此,柳亚子认定革命事业必须倚重张应春同志。仅仅过了14天,在5月17日,柳亚子担任临时主席的第四区(即黎里区)分部会议上,张应春被补选为区分部执行委员。

1925年5月,中共上海市地委召开会议,研究在临时省党部的基础上组建国民党江苏省党部,提出了包括柳亚子、侯绍裘、朱季恂等13名执委名单。6月,侯绍裘就执委人选等事宜,写信给柳亚子征求意见,并要求柳亚子推荐一名省党部妇女部长,8月初,侯绍裘和姜长林从上海赶到黎里, 专门同柳亚子一起确定省党部妇女部长的人选,柳亚子推荐了张应春。张应春本在松江女中担任过体育教师,侯绍裘、姜长林对她有较多的了解,就此确定下来。

8月10日,柳亚子应吴江县党部的同志之约在同里罗星洲聚首,这时罗星洲水中央的白莲开得正盛,柳亚子不由得“颇涉遐想,盖有感于百年前民族革命家白莲军女首领之故事”,由古而今,浮想联翩,一百多年前历史的需要,王赛昭出山,成为一代巾帼英雄;百年之后的今天,为顺应时代潮流,张应春又将作为女中豪杰登上历史舞台,叱咤风云,诗思涌上心头,于是口占一绝:

一蒲团地现楼台,秋水蒹葭足溯洄。猛忆船山诗句好,白莲都为美人开。

8月23日,国民党江苏省党部在上海闸北景贤女中分校举行成立典礼。柳亚子、侯绍裘、朱季恂当选执行委员会常务委员,张应春等九人当选执行委员。柳亚子任宣传部长,张应春任妇女部长。省党部设立秘书处,姜长林兼任秘书长。

可是,张应春因脚疾(患丹毒)发作病卧在苏州医院,迟迟不能就职,而国民党右派势力日益猖獗,他们在广州、上海等地发行刊物,成立“孙文主义学会”,全面反对孙中山的三大政策。面对右派势力的猖狂进攻,江苏省党部一成立就投入了紧张的战斗。柳亚子穿梭于上海、黎里两地,兼管江苏和吴江党务。张应春欲动不能,心急如焚。9月30日,她写信给柳亚子说:“这次常会我不能出席,您能够赴会也是我的幸事。因为您可以代我声明,而且返黎里,或可详细地告诉我议决的事情和指教我。不过我现在舍下,足病仍旧未愈,亦不见厉害,多走就感苦痛,多坐亦不见适,唯卧床则觉舒服──奈何!!!”又写道:“我意国庆日就近了,我们借这个机会可以增多些工作和活动力,所以议决的事情须急急执行,您道如何?但是我久病未愈,屡次缺席,问心何安呢?闷极!恨极!”

捱到10月下旬,张应春毅然出院,冒着沪宁线上奉直军阀猛烈的炮火,扶病奔赴上海。国共合作的国民党江苏省党部,20名执监委,中共党员12名,共青团员一名,其余都是国民党左派,堪称国民党人和共产党人亲密合作的典范。张应春一到上海就全力以赴参加工作,常同柳亚子、姜长林、妇女部秘书史冰鉴等研究工作到深夜。她深入南京、苏州等地作调查研究,妥善安排全省的妇运,协助组织部审查新党员发展党组织。

经历了斗争的考验,张应春由侯绍裘、姜长林介绍,经江浙区委批准,1925秋加入了中国共产党,她在当年12月17日给柳亚子写了一封信,说:“我以为入了党,当然以此为前提了,一切都可以牺牲的。至于使命呢?我们恐怕无异吧──革命──孙先生遗给我们的使命吧。”

奋 进

为了迎接国民党第二次全国代表大会,1925年11月12日,上海执行部的女同志推定张应春为二大江苏女代表。张应春积极吸收多方意见,准备了向大会报告的三个问题:一、经费问题;二、妇女部独立,不要由男子任部长;三、注重劳动妇女工作。当天她写信给在黎里的柳亚子,通报情况,并征求意见说:“其余的要求可以增加的我想不出什么,你可以代我想出几个么?全国大会我们省部也是要出席的,我们也可以先想了些事情去要求的,你道如何?”

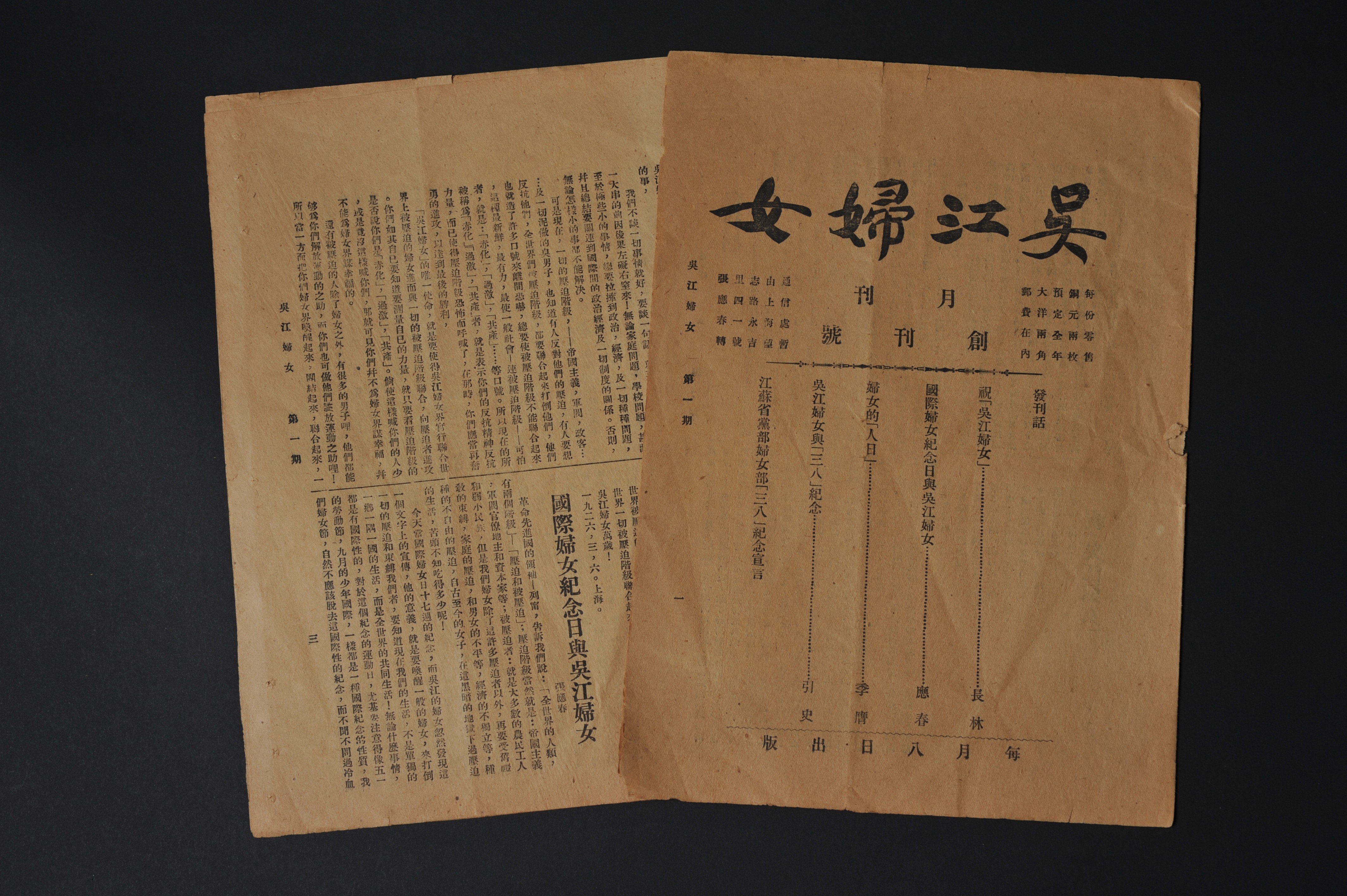

国民党二大于1926年1月1日至19日召开。 张应春认真撰写并递交了江苏妇女运动的书面汇报,提出了关于妇女运动的两项议案:一、中央各省党部组织妇女运动讲习所函授班案;二、中央各省各县党部附设平民妇女学校案,并准备创刊《吴江妇女》杂志。经过二个月的筹措,《吴江妇女》于同年3月8日正式创刊。

《吴江妇女》创刊号

经风雨见世面,张应春深深感到自己还太稚嫩,萌生了进上海大学社会科学系学习的念头,多学点革命理论,以便更好地领导全省妇女运动。1月7日深夜,张应春在灯下给柳亚子写信说:“在此我觉得我的能力实在太薄弱,学问实在不够,明年想进上海大学新社会学系求学,不知做得到么?你在同志的地位来切实地评论一句好么?”这一阶段的柳亚子正在平望召开第四次全县代表大会,张应春非常关心,她问“吴江方面党部进行如何?代表会结果谅很好,楚女、长林宣传结果如何?请告我听听。”她特地向二大会务处登记要求给柳亚子直接寄二百份大会日刊,让柳亚子等人对二大有个全面的了解。

在柳亚子等人的支持和努力之下,张应春如愿以偿,由省党部具函介绍,做了上海大学社会科学系的旁听生。上海大学是中共培养干部的学校,共产党人邓中夏、张太雷、蔡和森、肖楚女等都是这所学校的教员。张应春入学后,听得最多的是瞿秋白、恽代英的课。她如饥似渴,一边投身革命实践,一边学习革命理论。

1926年3月12日上午,阴雨连绵,张应春和柳亚子、侯绍裘、朱季恂等江苏省党部代表出席了江苏省党部在南京夫子庙贡院召开孙中山逝世一周年纪念会。贡院内人头济济,挤不进门的就站在门外。登台讲演的人一个接着一个,张应春以省党部妇女部长的身份登台作了“中山先生周年纪念”的讲演,会后,举行了声势浩大的示威游行。张应春手执“拥护国民议会”的旗帜,精神抖擞地走在各界妇女队伍的最前面。

当天下午,细雨依然绵绵,中山陵墓地的奠基礼在紫金山麓召开。出席这次典礼的有宋庆龄、孙科,有国民党中央代表邓泽如、吴玉章和各地方党部的代表。柳亚子、张应春等江苏省代表的队伍到达时,国民党右派雇佣的打手二百余人装扮成学生,混在纠察和服务人员中间。奠基礼刚结束,右派队伍中突然吹响了警笛,接着喊出了“打倒跨党分子!”“孙文主义学会万岁!”等口号。侯绍裘、柳亚子、张应春他们针锋相对地回击,高呼“打倒西山会议派!”“打倒孙文主义学会!”右派分子一面叫嚷着把省、市党部的旗帜撕破、践踏,一面同雇佣的打手抡着木棍、旗杆打将上来,顿时,秩序大乱。来南京前,中共上海区委负责人罗亦农曾再三叮嘱,要绝对保证柳亚子的安全。危急之中,张应春挺身而出,和唐蕴玉、庄元勇等几名女同志护卫着柳亚子,匆匆往山下撤退,山路崎岖不平,又湿又滑,后面的右派打手又不时掷来石块,一不小心,柳亚子同搀扶他的唐蕴玉女士一齐跌倒,幸好柳亚子穿着皮袍子,没有受伤。侯绍裘一边上前说理,一边掩护同志后撤,头部受伤昏倒在地,直到黄昏时分才被同志们救醒过来。中山陵奠基典礼上这惊心的一幕,让张应春清醒地认识到共产党、国民党左派同国民党右派势力的斗争将会日益尖锐。

1926年5月15日蒋介石在广州召开的国民党二届二中全会上, 提出了旨在限制共产党、篡夺国民党党权的“整理党务案”。柳亚子坚决反对蒋介石的整理党务案,当面指责蒋是总理的叛徒。会议中途柳亚子提前退场,他在广州,在上海,向恽代英和毛泽东、向陈独秀提出倒蒋的建议,可是都没有被采纳。柳亚子认为,自己是总理忠实的信徒,对事件对人物对形势看得十分清楚,可是自己的意见居然左右不受重视。从此,柳亚子情绪低落,不愿再主持省党部的工作了。

9月上旬,柳亚子送儿子无忌北上清华读书,来到上海寄寓在振华旅社,他抽空看望了张应春和省党部的同志。一天,张应春参加南京路上的示威游行,她雄纠纠地走在队伍的最前列,气昂昂地高呼口号,几个军警拥上来要逮捕她。矫健的张应春挣脱之后,镇静地转移,军警拼命追赶,她急中生智,避到了柳亚子租借的旅馆里。甩脱了尾巴后,应春的肚里唱起了空城计,她在旅馆里找到一些食物就狼吞虎咽地吃起来,吃完后钻进浴室洗了个澡,休息片刻,又精神抖擞地出了门,继续奔波。次日,柳亚子从上海经嘉兴回黎里,张应春顶着风雨前往沪杭路南站送行,风雨中两人话题不断,列车开动了,柳亚子远远望见她头戴男帽,身穿绿色雨衣,在大雨中频频扬起手绢。

10月,柳亚子因孙传芳指名查捕,避居邻镇平望后又来到上海,化名唐蕴芝匿居在法租界贝勒路(今黄陂咱)恒庆里。这时,柳亚子引退之心已决,不想把自己的行踪告知张应春和省党部的同志。张应春多方探听,得知柳亚子大致近况,便四出寻访,可是茫茫人海,遍寻不着,她登报再找,希望柳亚子能够同她接通音问。但柳亚子始终沉默不应,只是暗暗地注目张应春。

由于张应春的努力,江苏的妇女工作很有起色。南京、南通、丹阳等23个国民党市县党部成立了妇女部,南京、苏州、南通、无锡、镇江、宜兴、常熟等相继成立妇女协会,江苏的妇女运动出现了逢勃的高潮。1926年下半年,张应春出任中共江浙区委妇女运动委员会委员、济难会委员。

北伐战争节节胜利,形势大好,可是,革命军总司令蒋介石却指使党羽镇压革命群众,逮捕枪杀共产党人。3月下旬,蒋介石抵达上海,密谋发动反共事变。形势严酷。一场革命与反革命的殊死较量已经迫在眉睫,根据党的指示,侯绍裘率领江苏省党部部分人员迁往南京,和国民党南京市党部在安徽公学一起办公。当时张应春积劳成疾,回家休养。迁居南京后,侯绍裘十分需要力量,连续三封紧急电报拍发到黎里,催促张应春就职。张应春足疾并未完全好转,但是革命斗争已经到了关键时刻,她怎么可以不去?就是赴汤蹈火也在所不辞!4月7日,张应春打点行装毅然赶赴南京。

再说柳亚子,虽然避居在上海,心却一直在家乡,国民革命军占领了吴江后,4月中旬他就回到黎里。这时张应春已经去了南京,柳亚子明白,“四一二”政变已经发生,张应春在南京的凶吉将很难预料,他心急难耐地待了半月有余,越待越不是滋味,必须让张应春脱离险地,写信?拍电报?打电话?专门去人?柳亚子举棋不定,最后想想还是写信,可是书信还没有寄出,5月8日深夜,蒋介石派了十数名军警直扑黎里,入室搜捕,柳亚子藏身于楼上的“复壁”间才幸免于难,雇了一叶小舟装扮成渔民,隐姓埋名取道上海亡命日本。

1927年4月2日,侯绍裘率领省党部迁抵南京,受到南京市党部和全市各界人民群众四五万人的热烈欢迎。在国民革命军第六军政治部协助下,取缔了南京伪市党部及劳工总会,改组了支持革命的市总工会、教育协会、妇女联合会、学生会、商民协会和农民协会,又与国民革命军第二军政治部主任李富春等积极筹备江苏省政府,拟定于4月11日举行江苏省政府成立大会。在这关键时刻,蒋介石使出了釜底抽薪的杀手锏,他借口继续北伐,下令将同情革命的第二、第六军调往江北,开赴徐州。4月10日深夜11时,侯绍裘他们正在南京大纱帽巷10号召开紧急会议,11日凌晨2时,会场被包围,侯绍裘、刘重民等十人被秘密逮捕,这就是震惊全国的“四一0”反革命事件。张应春风尘仆仆赶到南京,她先找到中共南京市委委员陈君起,然后两人一起前往大纱帽巷,被潜伏在那里的侦缉队逮捕,没过几天就被秘密杀害。

怀 念

1928年初,国内局势逐渐安定,柳亚子带领全家于4月6日离开日本返回上海。4月26日,柳亚子专程前往南京,拜谒孙中山陵寝,同时希望探得张应春遇难的准确消息。可是传说始终纷纭:有说张应春刚到南京就被军警捕获,后与国民党妇女部长陈君起同处了绞刑;有说她和侯绍裘在秘密会议时被抓,同被缚置麻袋中,用乱刀攒刺,死后投到通济门外九龙桥下的秦淮河里......同年8月,国民党二届五中全会在南京召开,柳亚子以中央监察委员的身份出席了会议,期间他一心寻访张应春遗骸,可是遍寻不得,想替张应春、侯绍裘等人昭雪,时机没有成熟。自从参加了这次“断命的魂灵头会”,从此柳亚子再也没有出席过国民党中央的任何会议。

上海一别,柳亚子与张应春终成永诀。柳亚子一再自责,是自己把张应春推入了政治斗争的风口浪尖,使她年仅27岁就被杀害,此恨绵绵无绝期。

日有所思夜有所梦。早在日本避难的时候,柳亚子时时预感到危机迫近。一天晚上,柳亚子忽然在梦中与张应春相会,应春伸手扯了扯他的衣服,急促地说:“党祸已迫,速自为计!”柳亚子大吃一惊,醒了过来,久久无法再寐。第二天早晨,四妹均权来信说:应春在南京殉难!闻此噩耗,柳亚子如雷轰顶。历历往事,如在目前,那风雨中频频扬起手绢的一幕,更是永远定格在亚子的脑屏上,挥之不去。悲愤交加的柳亚子,和泪感成一绝:

血花红好胭脂,英绝眉痕入梦时。挥手人天成永诀,可怜南八是男儿。

仍在日本避难期间,柳亚子读到了蒋光慈的中篇小说《野祭》,发现女主人公章淑君的性格与张应春十分相似,于是写信给国内的姜长林说:自己没有蒋君的小说才能,否则一定要为春姐撰写一部小说,使春姐的事迹留芳百世。后来,柳请姜长林把张应春的事迹写成书面材料,提供给蒋光慈,希望蒋君动笔,可是蒋氏没能完成,柳亚子遗憾万分,“春姐事竟无人能写,怅极怅极。”

归国后,对应春的思念,已经渗入到柳亚子的每一个细胞,睡梦里有应春,清醒时有应春,待人接物触目皆是与应春相关的人事。一次,女儿无垢要求父亲以玫瑰为题作诗,柳亚子随即撰下五律一首,父女俩细细品味,发觉此诗俨然是为应春而作。多次外出,途中遇到应春故交,都会触动柳亚子那根敏感的神经,或黯然无语,或潸然泪下,诗人都会情不自禁地把所见所闻所感系之于诗。

对张应春的悼念,柳亚子化成了刻骨的相思。1928年暮春,上海寓所的楼上,柳亚子设置了一个龛,龛,本是供奉神像的石室或柜子,而柳亚子悬挂的却是张应春的一帧像片,把自己的书斋取名为“礼蓉招桂龛”。张应春出生于农历十月初一,农谚云“十月芙蓉应小春”,所以取名蓉城,字应春,惨遭杀害时应春化名金桂华,故柳亚子有“礼蓉招桂”之署。古时有“心丧”之礼,老师亡故,弟子不穿丧服,心里时时悼念称为心丧;佛家又有“心香”一语,说衷心虔诚就能感通佛道,如同焚香一样,后来借指真诚的心意。由此我们不难想见柳亚子对张应春烈士执“心丧”献“心香”的痛彻和真诚。柳亚子年长张应春15岁,当然不是张应春的学生,相反张应春对柳亚子常执弟子礼。不过柳亚子对这位老乡、同志兼战友的悼念之情与心丧无异。“礼蓉招桂龛”也作“礼蓉招桂庵”,柳亚子请南社社友沈剑霜刻成印章,经常钤用。他曾经不止一次对朋友说过:“那礼蓉招桂庵,是从日本回来用起的,将以纪念我的亡友,也是终身长用,不会废掉的。”的确,柳亚子从日本回国,东搬西迁,上海、香港、桂林、重庆、北京,至少迁居了七次,而这“礼蓉招桂龛”则伴随始终。

为了无尽的纪念,1928年开始,柳亚子请南社旧友陈树人、诸贞壮各绘了一幅《秣陵悲秋图》,请于右任写了“秣陵悲秋图”五字作题首,柳亚子自己作了《秣陵悲秋图叙》,接着广征题咏,计有柳亚子自己、陈树人、诸贞壮、沈长公、林庚白等17人,计诗84首,词19阕,曲4首。沈长公的四子沈哂之,不仅题了诗而且画了一幅画,取名《悲秋》,内绘芙蓉和桂花,还有一只杜鹃不停悲鸣。从画面到题名处处点明题旨,为哀悼张应春烈士而作。柳亚子把这些题咏汇成一巨册,寄托了对张应春绵绵的哀思。秣陵是南京古称,张应春牺牲在南京;悲秋,柳亚子曾为张应春取字“秋石”,秋含肃杀之气,与鉴湖秋侠同调,此图道尽了柳亚子以及南社旧友对张应春为革命捐躯的悲愤。

四年以后,柳亚子将全部题咏编成《礼蓉招桂龛缀语》32则,部分登载于上海《时事新报》,解放后由香港《大公报》补登全卷。

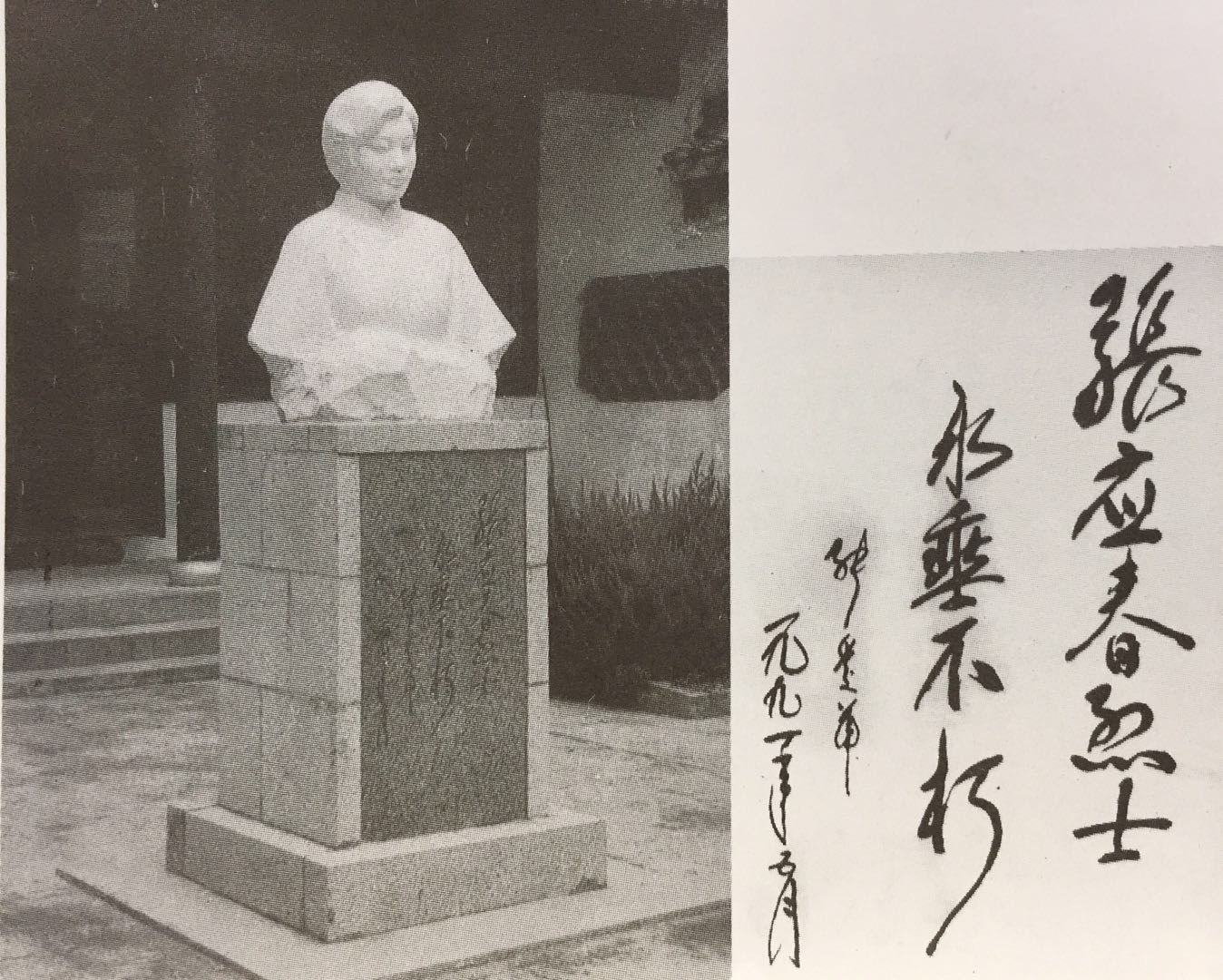

扶桑归来,遍寻应春遗骸不着,柳亚子与南社旧友沈长公多次商量,为张应春营建衣冠冢。张应春家在分湖北边的莲荡滩畔,10年前柳亚子在这里的乱石荒草中觅得了明末吴江才女叶小鸾之墓,曾为小鸾重刻墓碑种植梅丛以为纪念,柳、沈两人认为把应春安置叶小鸾墓侧那最是适当不过。迫于政治压力,1931年底,仅用一夜时间,应春的衣冠冢迅速建成。棺木内,应春生前用过的一个梳妆盒戴上帽子,作为烈士之首,随葬的物品有上衣、长裤、鞋袜,墓前立着一方石碑,上书“呜呼秋石女士纪念之碑”,那是柳亚子请南社旧友于右任所书。

柳亚子和张应春的革命友谊,生死不渝,万古流芳!

张应春雕像及张爱萍题词

主要参考资料:

张应春给柳亚子的信(共九封) 张应春《辛酉日记》柳亚子编订稿本《秋石遗文》

张应春《吴江妇女》杂志 张应春烈士纪念馆编印《张应春纪念集》

江苏文史资料第117辑吴江市政协学习和文史委员会第17辑《张应春纪念集》

柳无忌《柳亚子年谱》柳亚子《磨剑室文录》《磨剑室诗词集》《自传.年谱.日记》

柳亚子《新黎里》报1923年4月──1926年2月档案出版社《柳亚子早期活动纪实》

张明观《柳亚子传》江苏教育出版社1991年版《黎里镇志》

中共吴江县委党史办公室编印1988年《吴江革命史料选》

江苏省妇女联合会编(1981年)《革命战士张应春》