重温《新华日报》中军民同心的力量

军歌嘹亮的“一个方面军”

1927年8月1日,南昌起义打响武装反抗国民党反动派的第一枪,揭开中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。从此,“八一”这个响亮的字眼具有了特殊意义,这个日子被确定为人民军队的建军节。

作为中国共产党第一张公开出版的全国性政治机关报,《新华日报》拥有光荣的红色基因、宝贵的发展历史。毛泽东在高度评价《新华日报》时指出,《新华日报》“同八路军、新四军在敌后作战一样,抵得上党的一个方面军”。

85年来,与时代同步的《新华日报》见证了人民军队保家卫国、建功立业的足迹,记录着各地以形式多样活动欢庆“八一”建军节的故事,用笔墨与镜头唱响了不朽的军歌。

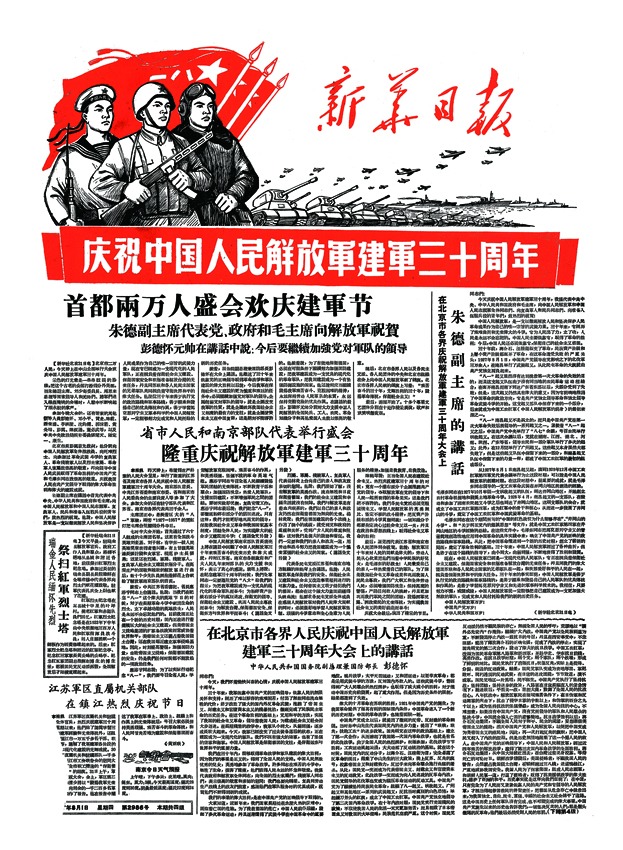

1957年8月1日《新华日报》

老兵讲老故事

吹响从“新”出发集结号

1949年8月1日《新华日报》2版刊发的《老战士谈八一》一组文章向读者讲述了革命峥嵘岁月。人民解放军某师师长李木生是一名红军老战士,曾参与多次艰苦残酷的战斗。在《发扬红军的优良传统,坚决将革命进行到底》一文中,李师长回忆过去,号召大家发挥红军的优良传统、加强党的领导,建设正规化现代化的国防军,将革命进行到底,以此来纪念“八一”。“人民解放军从二十二年前分散的游击队发展成今天四百余万正规军,说明人民解放事业是一定要胜利的。十年内战时期蒋介石的军事力量比我们大过好几十倍,还有帝国主义国家的积极支持,有大炮、飞机、新式武器,但我们粉碎了敌人围剿,取得长征的胜利。”李师长说。

南京第三野战军各军的人民英雄们,在《永远保卫“八一”旗帜,决不松懈决不骄傲》一文中回忆了光荣的战斗历史。廿五军二二二团三营营长武广成是华东一级人民英雄,参加过12次主要战役,所指挥的连营俘敌1万余名,缴获也足够装备两个团。他回忆往事,兴奋地说:“今年我们胜利了,在南京准备开纪念大会。我今年献给‘八一’的礼物已不是伤痕,而是新的决心:决不松懈决不骄傲,永远为保卫新中国而奋斗,永远保卫‘八一’旗帜的神圣和光荣。”

时光匆匆,转眼间退役老兵们踏上新的征程。2004年8月2日《新华日报》A2版《生命之火铸就不老军魂,南京活跃着一支“跨世纪老共产党员宣讲团”》介绍了由南京军区司令部第四干休所10多位老红军、老八路、老战士组成的“跨世纪老共产党员宣讲团”。他们20年如一日,义务传播马克思主义火种。8月1日,部分宣讲团成员以给驻宁部队战士讲传统的方式,度过了一个特别的建军节。

88岁的团长邹志成是名老红军,曾担任过陈毅的警卫员,参加过开国大典,历经过第三、四、五次反围剿等战争。上世纪80年代初离休后,老同志们就把为年轻一代讲传统作为己任,用宝贵的革命传统教育好下一代。南京军区装备部新兵训练大队邀请邹志成、艾奇等为新兵讲传统,他们将老照片挂在台上,像电视台一样进行互动访谈,使新战士的心灵受到极大震撼,收到意想不到的效果。

老兵们不仅给人力量,更给人关怀。《新华日报》报道,春节期间,南京武警指挥学校学员夏方泉勇斗歹徒光荣负伤,邹志成、刘伦看到消息后,专程带着鲜花和慰问金到医院看望,为新时代的英雄鼓气。老兵们还乐为年轻人解“疙瘩”,有战士在写给朱恒怡的信中表露出装备差、信心不足的情绪,朱老马上回信,用深刻的道理消除他的思想顾虑。

老骥伏枥,晚霞胜火。不少老同志经常这样说:“只要有一口气,决不停止传播马克思主义的脚步,一定要让党的光辉照耀千秋。”

1961年7月29日《新华日报》

军民鱼水情深

铸就新的钢铁长城

军队打胜仗,人民是靠山。从高山雪原到万里海疆,从繁华都市到美丽乡村,处处可见军民团结、众志成城的动人场景,军爱民、民拥军的光荣传统深植于这片土地上。

1949年8月1日《新华日报》2版《全市人民以无限热忱迎接“八一”建军节,决心增产节约支援前线》,记录了南京市各界人民以无限感恩的心情迎接“八一”建军节。各阶层人民纷纷表示愿以恢复和发展生产、节约救灾,战胜敌人的经济封锁,以及支援人民解放军迅速解放全中国的实际行动来庆贺人民祖国的伟大保卫者——人民解放军的诞辰节日。

工人兄弟们在“八一”前夕的庆功大会上写下决心书,作为“八一”献礼。决心书中写道:“一、自即日起至八月六日止每日加工一小时;二、提前完成规定任务并要提高质量;三、厉行节约求得自给自足,粉碎帝国主义者的封锁。”

南京有线电厂在决心书上写了他们的生产计划:“过去我们半年不过造一百部电话机,解放后仅三个月,已完成了电话机四百部,交换机五百部,并将原来要在九月底完成的一千部交换机,提前至八月十五完成。为纪念‘八一’,我们又保证在今年完成电话机一千六百部,交换机一千六百部的新任务。”电照厂工人杨志璋说:“我们军队在二十二年中历尽艰辛,才有今天的胜利,我们应该学习这种艰苦奋斗、英勇不屈的精神,在生产上打个大胜仗,纪念这个伟大的‘八一’。”

《新华日报》稿件中写道,金陵强华被服厂女工任宋宝欢喜地拿着两支削好的铅笔和一封写得端端正正的慰劳信,对记者说:“这是我买的两支笔,送给解放军学习用,这封信写了整整五天,许多字问了识字班的先生才写下的,表达我对解放军说不尽的心意。”

1950年4月21日《新华日报》6版有这样一幅照片——载满解放军战士的小船横渡长江,扎着大辫子的姑娘奋力摇橹。大辫子姑娘叫颜红英,在苏州吴江农村生活。2022年8月1日《新华日报》为庆祝中国人民解放军建军95周年,推出特刊《荣光》。报道中写道,颜红英的儿子董红兵告诉记者,妈妈年事已高,言语和行动都不太方便,但只要有人跟她提及当年送解放军渡江的经历,老人仍十分激动。

镇江扬中的渡江文化园内,矗立着“大辫子姑娘”送亲人过大江的雕塑。在扬中,公益组织长江拥军服务社,5年来志愿者从20人增加到97人,组织拥军活动200多场。长江拥军服务社负责人张康伟说:“船工送解放军渡江打胜仗的故事,我们从小听过不少,扬中人对部队感情很深。”大学生志愿者张馨丹说:“参加拥军公益活动后,我深刻体会到,今天的美好生活,都是先辈用血肉之躯筑起的。我们年轻一代应当传承先辈们百折不挠、坚韧不拔的精神。”

2007年8月1日《新华日报》

厚植“双拥”之花

多样活动庆“八一”

人民军队深深扎根中华大地,以热血和奉献为人民求解放、谋幸福。这片红色沃土上,各行各业的人们以多样方式,庆祝属于人民军队的节日。

飞机在顶空灵活矫捷地升上冲下,做着各种空中表演。这是1952年8月5日《新华日报》4版《“八一”体育运动大会》的场景。在北京西郊举行的航空体育表演是“八一”体育运动大会的节目之一,三架排成“品”字队形的绿色飞机掠过机场,每架都扯着一面大红旗,前面一架的旗上有毛泽东主席的绣像。五架运输机成一线向机场飞来,霎时天空中布满色彩缤纷的降落伞群,井然有序地徐徐下降,观众经久不息地欢呼,热情地挥舞着双手。

“新中国的工人阶级真了不起。去年国庆节天津工人造出第一辆国产汽车后,今年‘七一’南京工人也制造了一批机器脚踏车。为庆祝‘八一’建军节,青岛四方铁路工厂的工人又造出了第一台火车头。”1952年8月5日《新华日报》4版《新中国造出了第一台火车头》写道,“今天我们造出第一台火车头,明天就会有更多的火车头造出来,将来我们国家的铁路从东到西,从南到北,都能四通八达了。”

2001年7月30日《新华日报》C1版《华夏双拥学院在宁成立》写道,经省和南京市教育、民政部门正式批准成立的全省首家民办双拥学院——华夏双拥学院在宁成立,服务军队和地方离退休干部及军属。同年8月1日《新华日报》C1版《秦淮河畔“双拥”热,秦淮区连续四次荣获“双拥模范区”称号》报道秦淮区委、区政府召开国防教育暨双拥工作会议,部署全区“八一”拥军优属活动。该区商业局斥资20万元,改建解放军理工大学气象学院浴室,改善军校食堂,调整官兵饮食结构。

2004年7月30日《新华日报》A1版《再现当年雄姿风采——“渡江第一船”八一重新下水》讲述在1949年渡江战役中立下赫赫战功的“渡江第一船”,经过专家的精心修缮,目前已重新恢复历史原貌,将于“八一”建军节在灌南县船舶修理厂举行隆重的下水仪式。在渡江战役中,支前民工驾着这艘船率先将100多名解放军战士送抵长江南岸,载送过邓小平、陈毅等在内的1400多名解放军指战员过江。经过半个多世纪的风风雨雨,“渡江第一船”多处锈蚀破损,为保护好这一珍贵历史文物,有关部门组织专家,按恢复历史旧貌原则修整“渡江第一船”,重现当年雄姿风采。

文艺宣传有着润物无声、以情动人、讴歌军史军魂的效果。1961年7月29日《新华日报》2版《庆祝“八一”建军节三十四周年,南京将上映〈星火燎原〉等影片》。2007年7月30日《新华日报》B3版《〈长征组歌〉原班人马重聚首》介绍说,在建军80周年来临之际,《长征组歌》“原班人马”将于8月1日在42年前的首演地——民族文化宫大剧院再次唱响。作为《长征组歌》的首任指挥,已是耄耋之年的唐江说起当年演出的情景依旧兴奋不已。据他介绍,1965年的“八一”建军节,北京军区战友歌舞团在民族文化宫礼堂举行《长征组歌——红军不怕远征难》首演,以通俗的音乐语言和丰富的音乐构思,生动地描绘红军长征的壮阔图景,《长征组歌》从此唱遍大江南北。

2004年8月2日《新华日报》

(江南时报记者 钱月明)