江南时报讯 7月23日12时41分,我国在中国文昌航天发射场,用长征五号遥四运载火箭成功发射首次火星探测任务天问一号探测器,成功将探测器送入预定轨道,开启火星探测之旅,迈出了中国行星探测第一步。参与火星表面磁场探测仪研发的苏州大学乔东海教授并没有当场见证这一激动人心的时刻,“当时的心思还都在探测仪的运转上,得知火箭成功发射,我这悬着的心才算放下。”

火星探测项目是我国继载人航天工程、探月工程之后又一重大空间探索项目,也是我国首次地外行星空间环境探测。火星车上搭载了6种有效载荷,包括地形相机、多光谱相机、次表层探测雷达、表面成分探测仪、表面磁场探测仪、气象测量仪,为完成火星表面巡视探测科学任务提供了保证。

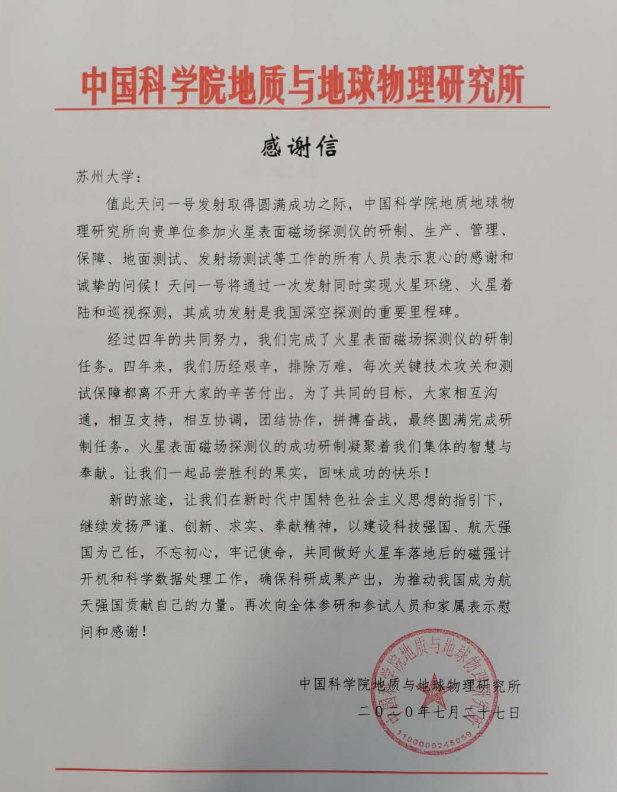

其中,表面磁场探测仪由中国科学院地质与地球物理研究所、苏州大学电子信息学院乔东海教授团队共同完成。乔东海教授团队主要参与了火星表面磁场探测仪电子学单元的研制和地面测试等工作任务。

“火星表面磁场探测仪将为深入了解火星表面的磁场分布、太阳磁场变化规律以及太阳磁爆等物理现象提供重要的科学依据。”乔东海教授介绍说,火星磁场的探测是开展火星研究的一项重要内容,目前有理论认为,火星曾拥有和地球类似的磁场,然而随着火星内核中熔融的铁逐渐冷却,它的磁场也逐渐减弱甚至消失。失去了地磁场的火星被暴露于太阳风和辐射下,并导致其失去了地表水和大气。因此,通过对火星磁场的研究,能够进一步了解火星内部的结构和演化史,这对地球磁场的变化和人类社会的发展具有重要意义。

有关火星的磁场探测在过去一直处于远距离探测阶段,落地到火星表面开展“移动式”磁场探测尚属首次,因而在探测仪的研制上没有任何可以参照的对象,一切都必须从零起步。火星的磁场相对地球磁场要微弱得多,再加上火星表面复杂的环境和多种不确定的因素,也对磁场探测仪的研制以及探测精度、分辨率等参数标准都提出了更高的要求。

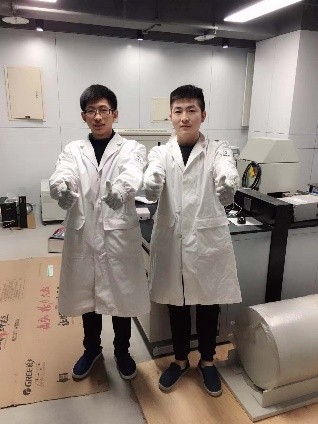

经过了六年的艰苦努力,乔东海教授指导的四届硕博研究生接力参与了这个项目的攻关研究,他们是支萌辉、孙树全、顾少燃、李峰、李永、陈勇、徐宏伟、李成诚、丁岩明、冯天翔、赵春蕾、宋培滢。乔东海与学生多次在苏州北京之间往返,风雨兼程,与合作单位一起攻坚克难。“我充分地相信我们学生的能力,他们都很棒!面对一项项关键技术攻关和测试,尽管大家都曾遇到过困难,但同学们都能做到坚持不放弃,慢慢排除错误,最终在规定时间内顺利完成了任务。”谈起参与科研攻关的学生们,乔老师流露出骄傲与自豪。

作为乔东海教授培养的首位硕博连读研究生,参与攻关的支萌辉博士对乔老师的耐心指导印象深刻。“乔老师是个非常严谨细致的人,他的言传身教对我影响很大。”支萌辉说,读博士期间的一个项目是需要对磁场探测器进行改良,为了避免嘈杂的城市环境干扰磁场测量结果,乔老师陪着他多次在凌晨前往苏州的西山进行测量,并当场进行数据处理和进行讨论研究。经过一段时间的实验和调整,仪器的测量精度从0.5纳特提高到0.05纳特,等于提高了十倍,这些研究都为航天应用打下了坚实的基础。

七个月后,“天问一号”就将抵达火星,开始一系列科研探测工作。乔东海教授说,后续还有很多重要的工作要继续跟进,参与火星车落地后磁强计开机和科学数据处理工作。“为推动我国成为航天强国贡献出自己的力量,这是我们作为科研工作者应该做的事。”

(丁姗 李映杏 高媛)