以2001年5月28日中国昆曲艺术被联合国教科文组织列入了“人类口头与非物质文化遗产代表作”为标志,中国现代意义上的非物质文化遗产保护已走过近20年的历程。站在时代的节点,坚定文化自信,以更科学、更切实、更有效方式推进非遗保护,具有重要意义。

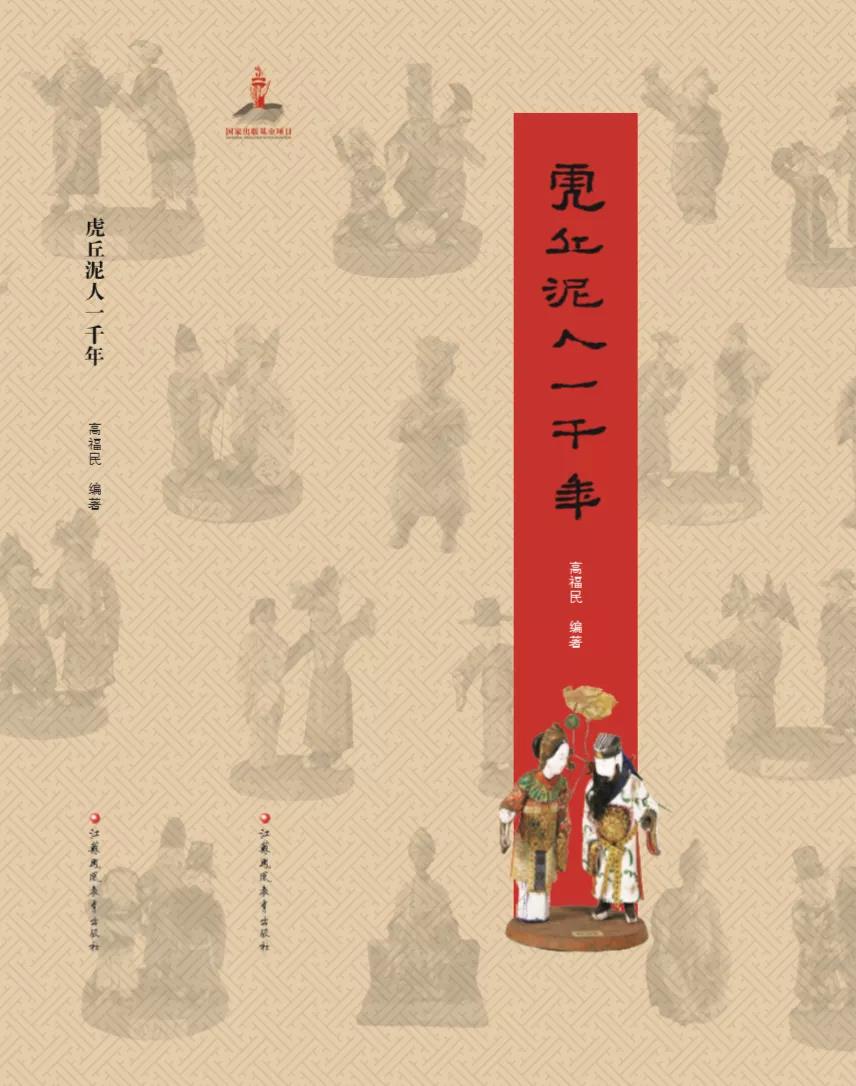

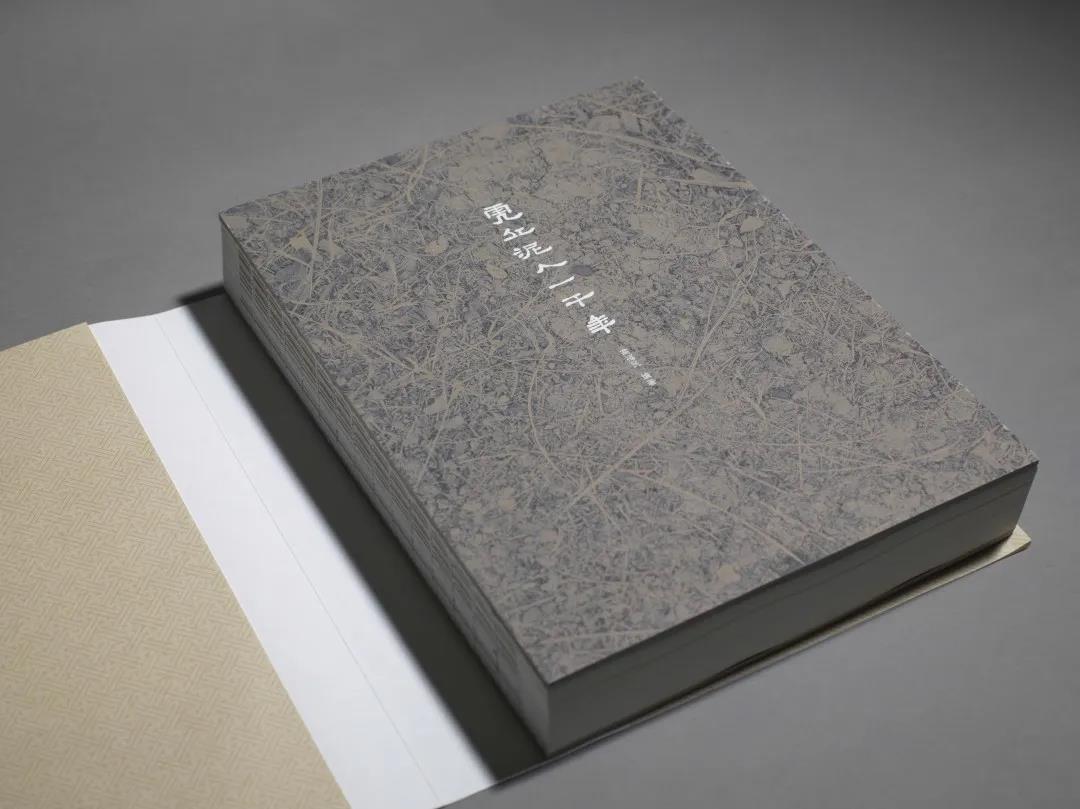

拙著《虎丘泥人一千年》,只是这个大时代、大潮流中一朵小小的浪花。付梓前,笔者与江苏凤凰教育出版社周晨编辑商量,在“编后”添上一句:“谨以本书的出版,纪念此极不平凡并正在开启的历程。”

难以忘怀2000年春天苏州承办首届中国昆剧艺术节,那是昆曲申遗成功的前奏,中国申遗时称“昆曲”,之前大多沿用“昆剧”之名,“首届昆剧节”一听就明白时间在申遗成功之前。上世纪九十年代昆剧遇上前所未有的冷清,1999年文化部振兴昆剧指导委员会在湖南开会,讨论推迟了八年之久的首届昆剧节究竟由哪座城市来承办?苏州市文化部门毅然接手,而且与昆山市联袂,办得圆满成功,称为“世纪之交的昆剧盛会”和“昆曲史上的佳话”。由于苏州在昆剧最困难的时候接手昆剧节,文化部决定每三年一届,并在昆剧节上宣布:“永久落户苏州!”昆曲的创新实践与申遗成功比翼双飞,改变了昆曲的命运,“苏州昆曲遗产保护和弘扬”的课题经全国专家委员会答辩评审,获首届文化部创新奖唯一的特等奖。去年底,我与昆曲博物馆老馆长顾克仁去看望昆山作家杨守松先生,守松兄以不凡的眼光从《昆山之路》写到《昆曲之路》,他又与我提起十余年前到北京采访时,文化部几位部长啧啧称赞苏州为昆曲及申遗所作的贡献。

说到虎丘泥人,毋庸讳言,鄙人寡闻,那时候只知道无锡惠山泥人和天津泥人张。20年前昆剧节期间,偶然见到一纸资料,记得是过云楼第四代传人之一顾公硕发表于1958年《文物参考资料》几百字的“摩睺罗”文章,说南宋时的泥孩儿叫摩睺罗,七夕节物,苏州木渎的袁遇昌塑摩睺罗号称天下第一,为此顾先生花了不少力气,搜集了几年,并无收获,后来在玄妙观的冷摊上发现了两个虎丘后期的泥塑婴孩。我研究桃花坞年画,清末有一幅《转糖得彩图》,小巷里的货郎担,画上有题记“我的生意不开口,主客走来自动手,针头转到条子上,包你吃个糖绣球。”货郎担我小时候尚能见到,农历四月十四“轧神仙”庙会的泥玩具最讨小孩子喜欢,像“呀呀呜皮老虎”之类,即使有泥人也要么是无锡货。到2003年,贝聿铭先生设计苏州博物馆新馆奠基后,我陪同贝大师观摩馆藏文物,才有幸真正见到了晚清的虎丘泥人。

非物质文化遗产是一个新名词,新世纪初国内称“民族民间文化”。2004年春,苏州市被文化部、财政部等确定为国家级民族民间文化保护工程试点城市,在文化部领导的主持下,我代表苏州市文广局与文化部民族民间文化保护办公室签约,当时文化部这个机构设在中国艺术研究院,昆曲申遗也是由中国艺术研究院承办的。联合国教科文组织的非遗名称几经变动,2003年10月,联合国教科文组织第32次大会通过《保护非物质文化遗产公约》,“公约”于2006年4月20日生效,生效之后一律改名为“人类非物质文化遗产代表作”。2005年3月,国务院办公厅下发了《关于加强我国非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》,同年在北京召开全国非物质文化遗产保护工作会议,又举行《中国非物质文化遗产保护·苏州论坛》。2006年5月,国务院公布第一批国家级非遗名录,苏州18个项目榜上有名,居全国各城市前列。

半个多世纪前人们就说虎丘泥人久已湮没,恰恰此时,在新调整开放的昆曲博物馆、评弹博物馆展陈中发现了她的倩影。于是,我与同事们顺藤摸瓜寻访了潘声煦老人,老人贡献了自己一生整理的经验和资料,又发现毕业于苏州工艺美术学校的朱文茜、张敏惠等也在研究和制作虎丘泥人。由此,补充和完善第一手材料,文化部门定名“苏州泥塑”申报列入第一批国家级非遗扩展项目名录,虎丘泥人技艺渐渐走上了抢救、保护和传承的轨道。2011年2月25日,全国人大通过了《非物质文化遗产法》,对我国非遗工作的指导方针确定为“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”。至今我国国家级非遗保护名录项目已公布了四批共3145项,国家级传承人已公布五批共3068人(其中470人已经去世)。联合国教科文组织已公布的人类非遗代表作名录508项,我国入选名录项目共40项,我国入选联合国教科文组织公布的非遗项目数量名列世界各国第一。

泥土里有“根”有“魂”有“乡愁”。编著《虎丘泥人一千年》,是从我调任苏州市职业大学期间起步的,申报了国家社科基金文化部艺术学项目。不久,到龄退休了,反而心静如水,在几名年轻学者的配合下,一头扎进研究之中。综上所述,对虎丘泥人我是结合本职工作关注十年,业余潜心研究十年。传承弘扬优秀传统文化,首先要将老祖宗留下的遗产搞明白,传承好传统文化的精华,而我们先天不足的是对传统的东西朦朦胧胧,因此,切忌流于形式,从概念到概念,囫囵吞枣。读书行路,勤能补拙,一个泥人一个泥人寻找,一个泥人一个泥人考证,然后梳理成系统,无捷径可走。功夫不负有心人,现书中600余幅图片,田野调查为主,一目了然。完稿之后,出版部门又上报为中国出版基金项目,更须注重质量,反复斟酌。退休后非遗的研究,主要是桃花坞木版年画、虎丘泥人和相关的过云楼二书,都属抢救性的,因为都是苏州的传统文化,文化的特点和内在规律是相通的,可以互为借鉴和启发。如冯骥才先生领衔的《中国木版年画集成》,我主编了桃花坞卷,之后汉声杂志著名文化策划人黄永松约稿,我又聚焦完成了《康乾盛世“苏州版”》——历史上桃花坞木刻的精华。日本设计大师山本耀司先生在黄永松的陪同下,专程来苏州看我的研究成果,看了很高兴,没想到当场主动提出出版费用由他出,说他的设计想用用我书中的画,后来又请黄永松和我去上海看他的运用桃花坞年画的元素的服装设计表演专场。说明什么呢?说明艺术要与设计创新结合,研究成果要注重学以致用,回馈社会,虎丘泥人同样如此。

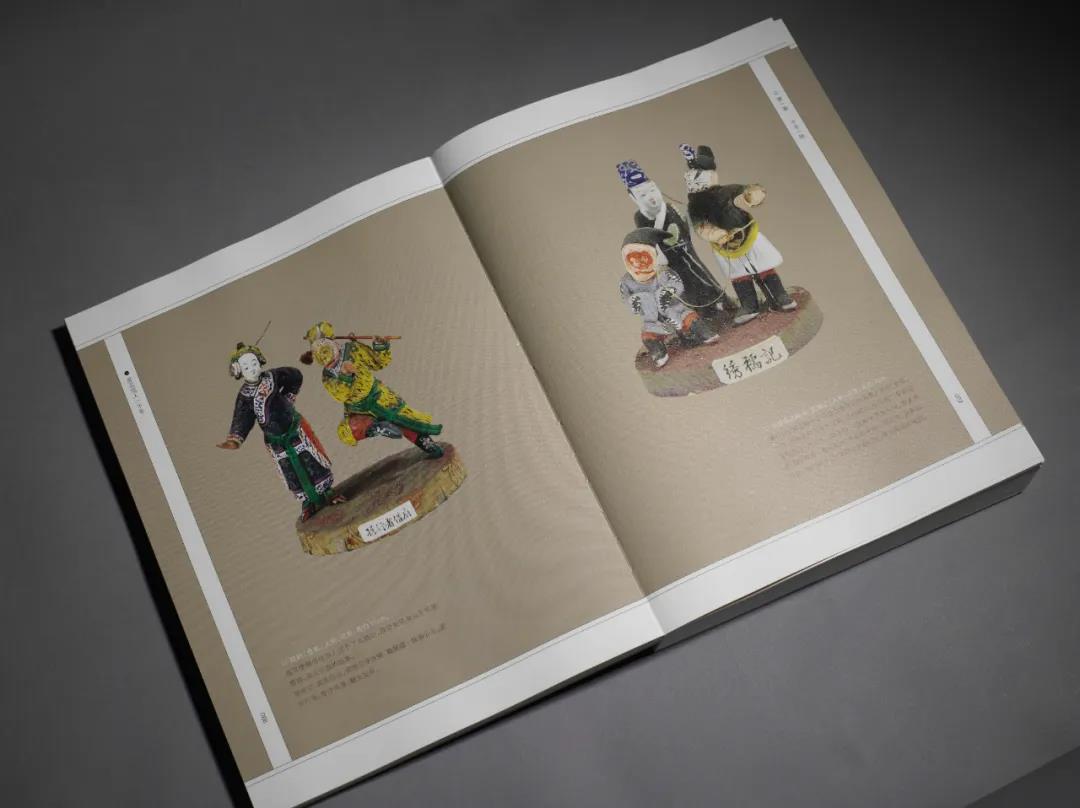

拙著《虎丘泥人一千年》的主要特点,简言之:1、采用实证的方法。虽然泥人是民间工艺美术,因其材质原因,存世实物稀少,古代工匠艺人又难入地方志书,但学术研究上有许多褶皱需要我们打开,需要我们填补进去,必须克服困难,有根有据做考证。发现距今最早有太湖地区崧泽文化灰陶质“断发文身俑”,这是泰伯奔吴之前二三千年悠悠岁月留下的珍贵遗物,陶俑与泥人的区别之一在于是否放在窑内烧制。宋代捏塑高手北有田玘,南有袁遇昌,均有历史文献记载,宋室南渡后陈元靓《岁时广记》卷二十六称“惟苏州极巧,为天下第一。”镇江市中心大市口骆驼岭出土的五名童孩角抵捏像,上有“吴郡包仁祖”“平江孙荣”或“平江包成祖”戳记(苏州方言“仁”“成”不分),苏州也有相应遗址考古和实物遗存。明清两代塑真技艺是虎丘泥人艺术巅峰的标志,是文风与工匠精神渊薮之区的折射,其实物遗存有“天下兴亡,匹夫有责”的顾炎武、故宫珍宝雍正、过云楼创始人顾文彬“三宝”,还有婀娜百态的戏文泥人、泥美人和中秋佳节的“五路财神出巡仪仗”……同时有文献汇辑、百余年来的历程记录、当代研究文章。2、“虎丘泥人一千年”学术概念。“虎丘泥人”是“苏州泥塑”的小品类,即指“掌中之物”或供案头欣赏的小型泥塑,“一千年”从苏州瑞光古塔内发现的两尊北宋彩绘描金泥质观音立像存放时间算起。3、重在当代传承。随着非物质文化遗产保护的推进,苏州虎丘泥人技艺也在悄然苏醒,虽然寥若晨星,但发生了“润物细无声”的变化。书中收录了潘声煦的研究和制作技法、戴敏华汲取南北泥人之长的制作方法,以及画家、雕塑家不同角度的审视,都为泥人艺术传承、融入当代日常生活以及文化消费助力。

“让收藏在博物馆的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”涓涓细流汇成江河才生生不息,昆曲、桃花坞木刻、虎丘泥人……一朵朵飞溅的浪花,彰显我们的文化自信。非物质文化遗产的传承、研究、挖掘,如果引用宋代李清照词“寻寻觅觅”和辛弃疾词“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”来形容,再恰当不过。

写于2020年春