江南时报讯 今年正值中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。前不久,抗美援朝老兵李仲群的故事,再次唤醒了志愿军保家卫国的难忘记忆。近日,另一位抗美援朝老兵汤忠群,为我们讲述一段战地三姐妹的故事。

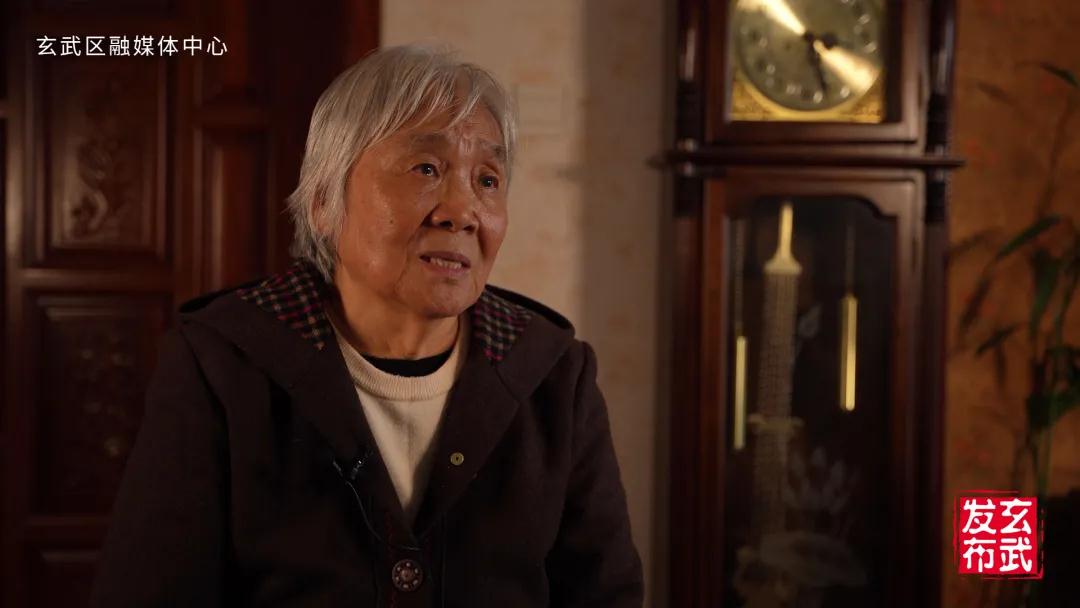

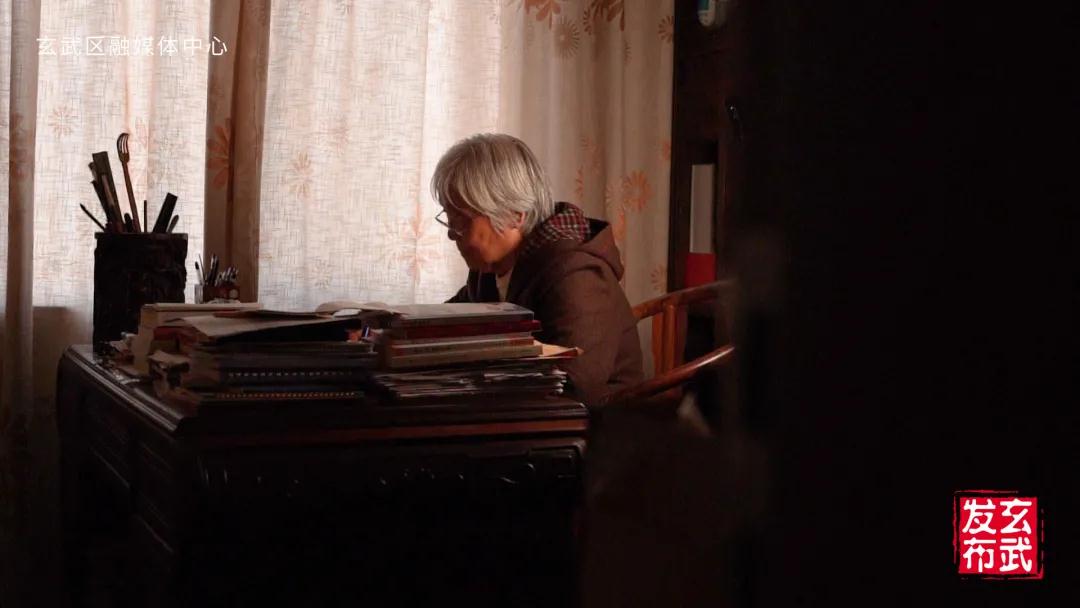

【人物简介】汤忠群,85岁,原南京军区总医院呼吸科主治医师,1950年11月参加抗美援朝,从事救护工作,现任玄武区军休四所第四党支部宣传委员。在抗美援朝期间曾获得朝鲜授予志愿军军功奖章一枚、获中国人民政治协商会议全国委员会赠抗美援朝纪念章一枚、获中国人民赴朝慰问团赠“和平万岁”抗美援朝纪念章一枚;曾立三等功一次。

种种巧合 战场相遇

“我志愿加入中国共产主义青年团,履行团员义务,遵守团的纪律,执行团的决议,行使团员权利,为实现团的纲领奋斗终身……”。1951年4月8日,中国人民志愿军六十军野战医院在朝鲜铁原附近的三月洞正举行入团宣誓大会,其中有三位女护士齐刷刷地举起右手,一字一句庄严地发出誓言。

宣誓结束后,支部书记郭敏慧不由自主地冒出一句:“她仨多像三姐妹儿啊!”当时在场的人也无不赞同。也许真是冥冥中的缘分,三个人都是四川人,都是初中生,都是五零年入伍,都是十六岁,个头都是一米六,连血型都同是O型血,今天又同时入团宣誓。从此,三姐妹的名号便在野战医院流传开了。

三人中,较为瘦削、眼神清澈灵动的便是汤忠群,另外两人分别是彭迪先和胡勋贵。那个时候,三人也未曾想到正因为有这些巧合的相似而有了后来的故事。

并肩战斗 共建功勋

4月22日,五次战役打响了。

野战医院随军转移到三八线附近的马坪里设营,前线部队正在北汉江旁的九陵山打击敌人。黑沉沉的夜空,枪炮弹撕裂静谧空气发出阵阵啸声,坎坷不平的公路上四十多辆运输车川流不息地前运弹药,后运伤员。医院距公路两公里不通车,从院长到护士担负着这两公里伤员的搬运工作。汤忠群三姐妹也毫不示弱,背上超过自己体重的伤员往返奔忙在夜路上。

突然院长李常索发出号令:“工作人员中是O型血的同志赶快到抢救室,有位严重休克的伤员急需输血抢救!”只见一位营长,左下肢炸伤,出血过多。三姐妹急忙放下手上的工作,几乎是同时赶到抢救室要求献血。但抢救室的万医生一看是三个未成年的小丫头,就坚决拒绝说不行,让找成年人来。然而三人各不相让:“我们都是志愿军战士,怎么还是小丫头?”

情急之下,抢救伤员要紧,李院长对万医生讲,每人抽两百毫升吧!一个半小时后,伤员血压逐渐回升,意识也慢慢清醒。李院长交代:“你们三位多喝些盐开水,休息两小时后再上班!”但不断有伤员被送到医院,三姐妹都不愿意休息,继续投入抢救工作。

随着战线的推进,野战医院接到五次战役第一阶段结束的命令,要求医院带领现有的120名伤员向中里地区转移。二百公里的路程中汤忠群三姐妹负责13名重伤员的伤口护理和生活护理,他们随身携带的水、干粮和两个罐头全部让给伤员,自己忍受着饥渴和辛劳,三天后圆满而出色地完成了救护任务。

五次战役结束后,三姐妹都被评为模范团员,并各记三等功一次。

阴阳相隔 遥寄“家书”

姐妹有爱,战争无情,汤忠群从未想到姐妹三人会以这样的方式分开。

1952年的3月13日,部队奉命赴东线锦城地区作战,野战医院随军行动。为躲避敌机,转移行动都在夜里进行。“那天胡勋贵他们车老是抛锚,部队到达下桥里附近突然遭到敌机扫射轰炸,车子就翻下去了,5个人牺牲了,胡勋贵就在里面……”,说到这里,汤忠群老人哽咽着失了声,摇了摇手,泪水在眼中打转,汤老拍了拍胸口平复了下,坚持讲述:“5个人加起来不到100岁,最小的只有15岁,最大的20岁,就牺牲了……”。

原本在战场上都是不曾相识的人,三姐妹却因种种巧合渐渐熟悉,共述心事,并肩作战。如今一场意外导致胡勋贵不幸牺牲,汤忠群和彭迪先陷入无限悲痛中。但战争尚未结束,她们也不敢懈怠与消沉,仍以三姐妹的精神活跃在救死扶伤的战场上。

同时两人以胡勋贵的名字每个月都向胡妈妈写一封“家书”,每到年关,还寄给老人一些生活补助金。汤忠群回忆起当年写信的场景,说道:“当时就想着她是自己的妈妈,以后我们来照顾她。”

岁月漫长,如今的通讯方式更多样,但当年一笔一划满载着关怀和慰问的“家书”支撑着老人的精神世界,也延续着当年的战场情谊。68个春秋过去了,每年的3月13日,汤忠群和彭迪先都没有忘记朝着东北方向烧几张纸,告慰九泉之下烈士的英魂。从豆蔻年华到古稀老人,从朝夕相处到阴阳两隔,漫长的时光从未割断当年三姐妹的战友情谊。

每一次追忆峥嵘岁月

都是对悲痛历史的重温

但英雄的事迹不应被遗忘

铭记正义之战

致敬最可爱的人

通讯员:左秋 玄宣

素材提供:区退役军人事务局