2022年底的一天,谭金土先生告诉我,他完成了一部小说,叫《大明海医》,并让助手给我送来了打印稿。罹患重症的他,在与疾病的搏斗中完成了这部四五十万字的长篇,令人感佩。我看这部书初稿的时候,被埋藏已久的阅读体验被它唤醒,那是小时候读《三国演义》时的体验:恨不得一下子读完,又舍不得一下子读完。爱情、战争、悬疑、谋略、灾难、异域风情、医术传奇等等,编织在跌宕起伏的故事中,读起来很是畅快,由此经历一段历史文化的奇异之旅。

鲁迅先生曾将历史小说分为两类,一类是“博考文献,言必有据者”,一类是“只取一点因由,随意点染”。在我看来,《大明海医》不是在这两类之中二选一,而是合二为一。这部作品从内容到形式都体现出史家、收藏家和作家融为一体的特质——我们既可读到对史实的严谨处理,也可感受到收藏家的博物之趣与敏锐眼光,更是被充满作家的巧思结撰和艺术想象所吸引。

郑和航海是一次跨文化交流的伟大实践。有关郑和下西洋的故事,在文学艺术和宗教文化领域,已经有很多文本、图像和影像加以演绎,而对随船医生,却鲜有人关注。《大明海医》的故事发人之所未发,聚焦于海医这个特殊的群体,让我们看到,医药文化的传播是这一伟大实践的重要构成部分。如此,《大明海医》让古老的历史故事和文化传统,焕发出别样的光彩。谭金土先生从早年对陈良绍医生的两块墓志铭拓片的考据中,获得了支撑这一小说大厦的基石;由此延展开去,揭开了常熟匡愚、太仓郁震、昆山费信等参与了郑和下西洋的苏州名医们的身世,苏州以及周边区域的医药文化在书中得到浓墨重彩的描绘。我曾经与已故陶文瑜兄合作担任28集大型文献纪录片《苏州史纪》的文学撰稿,《天下吴医》这一集的文字当时就是我写的,现在看了《大明海医》,觉得没有将陈良绍、匡愚、郁震等苏州名医参与郑和下西洋的事迹写进去,真是莫大的憾事。

尽管书中有像黄大仙给陈良绍治腿病,教他“背鬼”研习揣摩捏骨图经,这等传奇色彩,但传奇色彩下,是深厚的医药文化底色。与中医药相关联,苏州特有的风物习俗、风土人情、山水地貌、器物形制、草木虫鱼、茶水食物,无不缝缀其中,如此,大明海医的故事在某种意义上也成为苏州故事的讲述。譬如,书中陈良绍对话梅的一番解说,苏州的读者可能倍感亲切。这底色本与吴中山水相连,在下西洋之际,又与异域的文化碰撞、交流、融汇。书中穿插了吴地医师随元军作战,流落异乡他国,成了吴巫医,而又恰好被陈良绍遇见。陈良绍所到之处,开设大明药局,为百姓提供医疗服务,为贵族医治息肉、不孕等疑难杂症。同时,也在异地丰富了药物学药材的知识,譬如陈良绍带领人们编写《爪哇草药经》,学习爪哇国的医学经验。

整部小说采用的是章回体这种中国传统小说的形式,同时也穿插了诗文解说的传统。今天如何激活这些传统的小说形式,依然有很多小说家们在积极地尝试。像莫言的《檀香刑》《生死疲劳》就是其中的代表。《大明海医》的独到之处,并不在于章回体和古体诗歌或对偶的仿作(当然,这方面谭先生也是花了很大工夫),而在于借此展现传统文化再生的可能性。值得注意的是,这部小说的代序和后记。在文本的层面,它们是整个小说的副文本,但是,在另一种意义上,它们则是整个作品的灵魂。代序其实是一篇历史研究的论文,展示了作者严谨的考据功夫,表明这部作品是建立在扎实的史实考据基础上的,其学术语言与后面的小说语言之间形成了张力,凸显了这部作品的当代性。而后记中的感言和追述,则显现出某种元叙事的方式,提示我们小说不是简单地回归传统,而是对传统的重构。

这种对传统的重构在小说中首先体现为对典籍的援引,除了叙述者直接说出,更多的是缝合在情节之中,通过人物的口说出来。在特定情境下,人物对古代文化典籍的引述,与其身份相适;儒医博闻强识、修养深厚的特征在这里表现得最为突出。譬如第七回“治未病重预防未雨绸缪,防心病调药食大开医路”中,陈以诚的一番话涉及《周易》《内经》《淮南子》《千金要方》。不只是医药方面,诗词、掌故、谚语等也是信手拈来。郁震在介绍针灸时,既引《说文》,又举《艾灸图》,结合习俗。再就是体现于对器物、植物、自然气象的细致描绘和解说,譬如对波斯人玻璃制品的描述和对其工艺的叙述,对爪哇火山、硫磺湖的描述,对彩色海的色彩描绘,都令人如睹其物、如临其境。还体现在对生活经验的描述,比如沼气中毒时的救治,海上遇难后的逃生,落入荒岛后的求生,结网采雾化淡水,等等,无不关乎生存智慧。

章回体极有空间的秩序感和时间的连续性,如此构筑的框架下可以将纷繁复杂的人物事件安排就绪。整个小说,看起来是顺序地讲述以陈良绍为代表的海医们下西洋的故事,但其实其中颇多前情揭露式的回溯、穿插,使我们对一个人物的了解不是线性的,而是立体的、具体的和情境性的。小说中的人物众多,陈良绍当然是主角,他有完整的故事线,丰沛的人生感,他的良知、智慧、渊博、爱与怜悯,他在灾难和困境中挣扎的意志,无不在各种细节中,在他与郑大帅、蔡缥缈、黄大仙等人的关系中展示出来;他作为儒医,无差别悬壶济世,而在某些时候,道家和佛家的思想也隐现于言谈和交往之中,呈现出一个开放的灵魂。

一年前,谭金土离开了我们,而这部他以一生最后的心血浇铸而成的作品,将在苏州的文化空间里,在我们的文学史中,永远焕发文化的光辉。

延伸阅读:

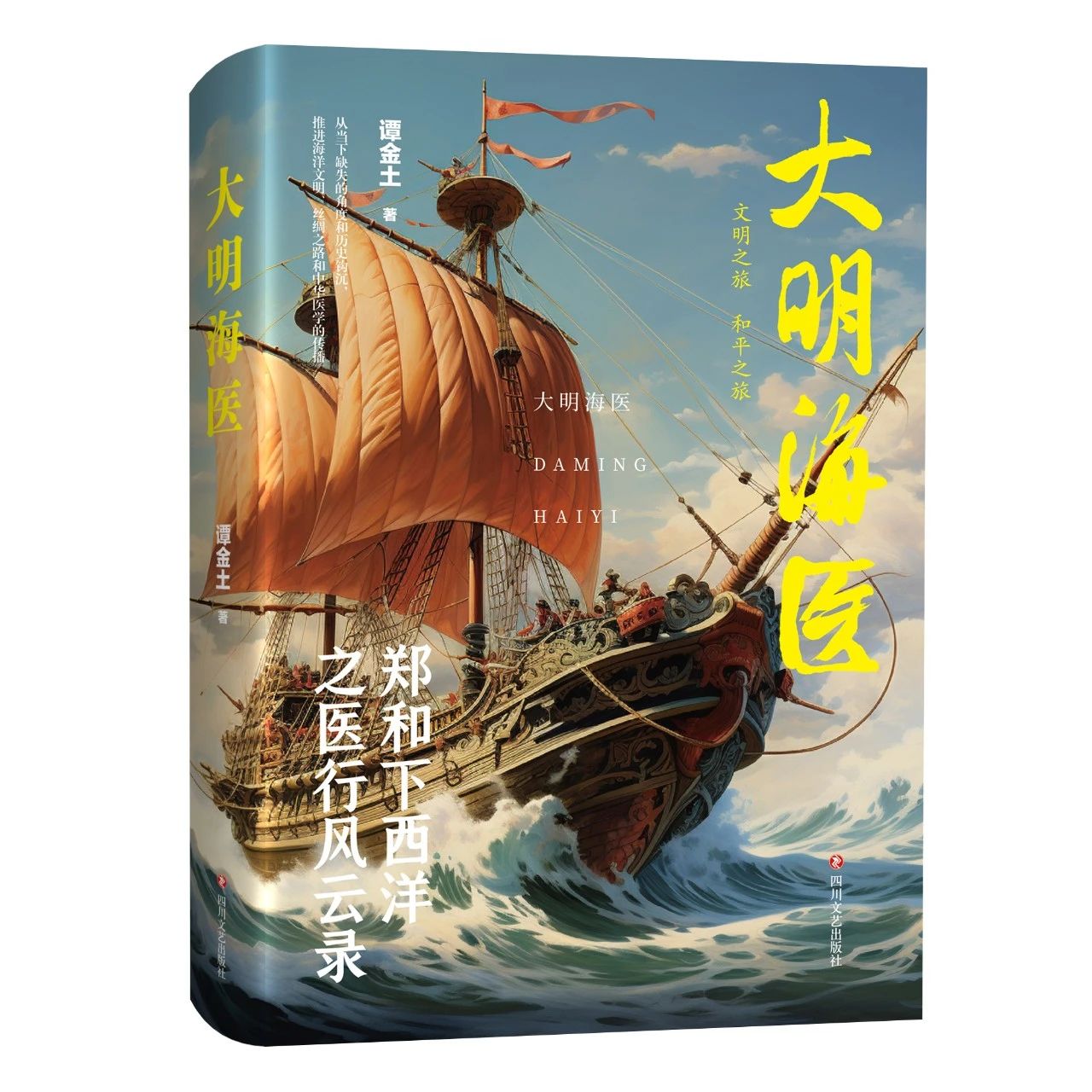

《大明海医》以独特的视角钩沉历史,聚焦明永乐年间郑和七下西洋这一广为人知的历史事件背后鲜为人知的海医群体。作者谭金土通过扎实的史料研读与合理想象,生动再现了中华医学在海洋文明与丝绸之路上的传播历程,既展现了传统医药悬壶济世的理想,又呈现了其呵护生命的实证。小说以波澜壮阔的海洋为背景,在烟波浩渺间演绎医道与人心的起伏,让沉淀在时间长河中的往事重新焕发生机。在"一带一路"倡议深入实施的当下,这部作品不仅填补了当下最缺失的历史视角,更让我们看到了中华文明在海洋上的前世跋涉与薪火相传的精神之光。