一代宗师与新金陵画派

——纪念恩师傅抱石诞辰120周年

□ 黄名芊

新中国成立初期,敬爱的周恩来总理十分关心中国传统艺术的发展,提出将一些分散在北京的有成就的国画家集中起来,成立中国国画院进行创作研究。中国国画院成立之后,上海市领导准备成立上海中国画院,拟调傅抱石任上海画院院长。江苏省委省政府为了留住傅抱石先生,立即决定成立江苏省国画院,由傅抱石先生担任画院院长,亚明任副院长和党组书记。省国画院在1958年成立,从全省各地调集有成就的画家到画院担任画师。

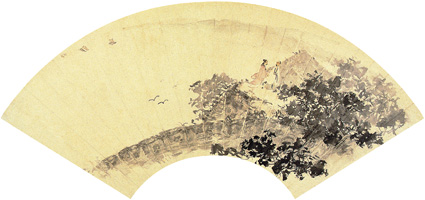

一望大江开

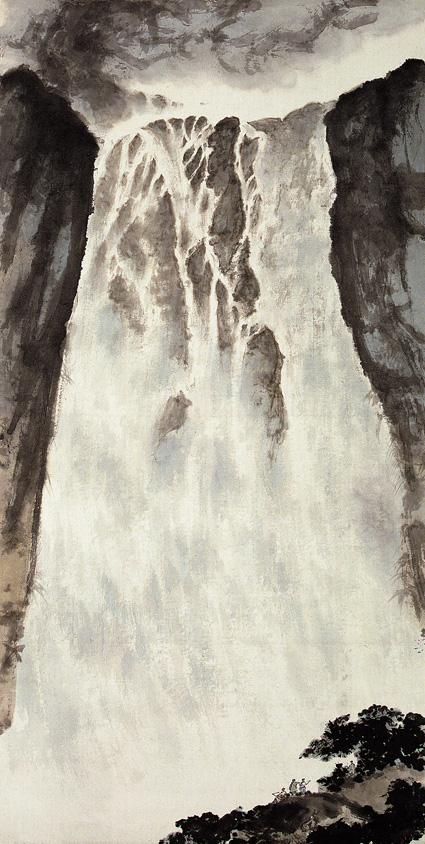

天池飞瀑图

苏州余彤甫是名家樊少云入室弟子,曾任上海美专教授,学文徵明细笔山水几可乱真;苏州张晋出身清贫,师从樊少云、顾仲华,长期担任中小学教师;无锡钱松喦长期练习楷隶书,先后临摹芥子园、石溪、唐寅、沈周等明清画家作品,长期任教中小学、无锡师范学校;昆山宋文治师从张石园,继而师从吴湖帆、陆俨少,任昆山中学教师;亚明早年参加新四军,曾在淮南艺专学习,负责江苏省国画院筹建,也是后来二万三千里写生的组织领导者,二万三千里写生前主攻人物画,对推动新时期山水画的发展作出了重要贡献;魏紫熙河南艺术师范毕业,任教于河南中小学,1949年后相继于南京文工团、南京美术工厂工作,上世纪50年代至70年代以人物画为主;丁士青五代皆为镇江织绸工人,学唐伯虎小斧劈皴,并擅长指画。

傅抱石(1904-1965)生于江西南昌,少年家贫,在瓷器店当学徒,自学书法篆刻和绘画。1933年,傅抱石在徐悲鸿帮助下赴日本留学,受竹内栖凤的画风影响,1935年回国在中央大学艺术系任教。抗日战争期间,傅抱石入川住在重庆西郊歌乐山金刚坡下,那里景色优美,有葱郁的山峦,有绕屋的翠竹。当时,他任教中央大学,每周要步行数十里去沙坪坝上课,沿途山溪涧水众多,山川云烟萦绕,山峰时隐时现,随着季节和气候景色不断变化,这些都给了他创作灵感和创作素材。

转移定居重庆金刚坡后,忾敌忧国的悲愤之意,巴山蜀水的自然之美,酝酿已久的创作激情和这些年的遭遇,催发出傅抱石创作的一个高峰——金刚坡时期。对于“师造化”,中国画写生方面,傅抱石已经积累了丰富的经验,他的山水、人物画创作熔古铸今,放胆独造,不但形成了个人风格,还完成了一批足以代表其本人及时代的精品力作。

上世纪50年代初期,傅抱石在南京写生,1957年率团访问东欧,运用中国画笔墨技法,成功画出了一批捷克、罗马尼亚等国精品山水。1959年应邀到韶山写生,这些写生对于新中国成立后中国画如何在新时代发展起到了示范带头作用,为中国画在实践中解决如何“反映现实生活”作出了巨大贡献。

黄河清

西陵峡

华岳松云

江苏省国画院成立后,来自全省各地的画师们感到自己的作品缺乏时代气息,特别是有成就的老山水画家习惯于传承先辈风格,着重笔墨技法,大都是在室内写画,有功力而不新鲜,很少能体现时代精神。在亚明、张文俊的努力和省领导的支持下,他们开始到大自然中去,到生活中去,到群众中去,开眼界,扩胸襟,长见识。

傅抱石身为院长,深感自己责任重大。为了不辜负党和政府的重托,他组织江苏国画写生团开展了长途旅行访问写生活动,希望借此机会带出一支能够用传统笔墨反映现实生活的中国画画家队伍,将自己的艺术思想毫无保留地传承给画师们。

写生团成员除省画院八位画家外,还有南京艺术学院美术系国画专业学生邰启佑、黄名芊、朱修立,青年教师睦关荣,以及在省画院进修的鲁迅美术学院青年教师王绪阳。写生路线是从南京出发,经郑州、洛阳、三门峡、西安,到延安、华山、成都、重庆、三峡、武汉、长沙,再到广州。

在三门峡水电站写生时,傅先生为了摆脱公式化的表现,让魏紫熙先生请来了往返黄河两岸的老船工讲述三门峡的故事。当老船工讲到“圣人出,黄河清”时,傅抱石立刻领悟到了新中国的伟大。于是,他画出了未出现水电站大坝但意境深远的《黄河清》。此画在北京展出后,全国不少画家跟着画“黄河清”。

写生团在去延安的路上,看见了雄浑的黄土高原。江南画家首次看见高原景色,个个激动异常。但是从延安回到西安之后,却没有画师画陕北黄土高原。傅抱石深知有明清传统笔墨技法的江南画师不画黄土高原之缘由,是想画而不敢画——由于历史上没有先辈画家留下黄土高原范本,画师们不知怎么去画。

于是,傅抱石利用时任陕西省副省长时逸之会见写生团的时机,表达了“画家也是冒险家,也就不怕走错路,否则不是画家而是画匠了”的观点,并带头画了“陕北风光”。画面远处是高原雄峙,玉米、麦苗、牛羊生机勃勃,近处是梯田层层,绿树相映,窑洞成行,汽车奔驰。画师见了无不佩服。回想起当时从西安到延安路过洛川一带时,看见黄土高原雄浑气势,石鲁叫司机停车观看高原美景,仅仅几分钟时间,傅抱石就在巴掌大的速写本上画了一些抽象的线条,由此画出了黄土高原佳作。

湘君涉江

在与陕西画家座谈时,双方讨论了传统笔墨技法如何反映现实生活,艺术如何反映时代精神。傅抱石说,有人喜欢画竹,开始写生,先画郑板桥,后来画明代,接下去画元代,继而又画宋代,手艺可说是好了,但是越画越古,离现实越来越远。1953年的全国美展,展出作品多是继承老一代的笔墨形式。蔡若虹同志说:“鸽子满天飞,到处勘探队。”山水画呈现出现代人物加唐宋山水,与时代格格不入的现象。他鼓励大家要勇于面对新时代,敢于去画新社会出现的新鲜事物。

陕西美协主席石鲁谈了他对传统笔墨与色彩的看法。他认为,古人的笔墨技法变化很多,我们今天也可以进行新的创造。中国古代山水颜色贫乏,这与传统审美有关,今天我们应该加上鲜艳的色彩。

在登华山途中,傅抱石讲了明代医生画家王履画华山的故事。这是古人如何深入生活表现大自然的问题,换句话说就是如何继承传统和发扬传统的问题。多数人认为王履是一位杰出的山水画家,作品《华山图》是有生活依据的,一定程度上表现了华山的气概和面貌。傅先生说:“从王履的《华山图序》中我们可以清楚地知道,他不是无动于衷仅仅把华山抄录下来,而是画了之后很不满意,于是把华山存乎静室,存乎行路,存乎床枕,存乎饮食,存乎外物……放到整个精神生活中去,反复洗练,不断揣摩,等到胸有成竹执笔再画时,自然而然就‘但知法在华山,竟不知平日之所谓家数者何在’……才完成有名的《华山图》。”写生团面对华山,听傅先生讲《华山图》创作过程,上了一堂极为生动的山水创作课,无疑潜移默化地影响了大家后来的创作。对于刻苦勤奋的老画家钱松喦来说,起到立竿见影的作用。他随后创作《红岩》一画时,反复揣摩,数十次易稿,最后成就一鸣惊人之作。对于笔者本人的影响也是巨大的,若干年后,我拓荒大漠山水,开始画不好,后来十余次深入西部大漠写生,也是经历了“存乎床枕,存乎饮食,存乎外物……放到整个精神生活中去”的艰苦过程,才创造出“沙漠皴”技法和系列大漠山水画作品。

传统笔墨如何反映现实生活?傅抱石与时任四川省委宣传部部长李亚群的对话对写生团很有启发。傅抱石问:“到四川来该去哪些地方较好?”李部长说:“峨眉可以去,人民公社当然可以去。重庆经过三峡,三峡不错……重庆大足石刻也很好。”李部长还说:“山水画如何反映祖国大好河山,体现爱国主义是个问题。”傅抱石说:“有人把山照样画下来,现在有电影纪录片比你画得好,作品一定要有艺术加工。李琦的《主席走遍全国》这幅画好,这是画了三百张选出的最好一张。”傅抱石又问:“您看山水画要怎么搞?”李部长说:“艺术要概括、集中、提炼。艺术不能太老实,过于老实是违反艺术规律的,是艺术上的懒汉。抄袭现实就是纪录片,我们要把纪录片搞成艺术片。画建设工人湖,不一定要画勘探人员使劲,可以画远眺。给‘天仙配’画背景,我叫他们要多从虚无缥缈中做文章。另外,祖国山河不单是自然美,而要表现人是怎样对待这些的。苏东坡说,‘山高月小,水落石出’,就很形象。”傅抱石说:“美术中不应画成一览无余……”这些对话对于有明清传统笔墨修养的大多数老画家来说,无疑是一堂生动的文艺思想课,对于我们青年师生更是受益终身。

春风杨柳万千条

傅抱石非常关心省画院诸位画师的创作,1960年10月20日上午在成都宾馆二楼会议室召开会议,进行作品观摩业务讨论。傅先生说:“我们这次出来跑了这么多地方,名山大川,革命圣地,目的是希望大家开眼界、扩胸襟、长见识,最后反映在作品上是出现新的突破,诸老也在不断出现新面貌。但就我个人的体会来说,自己习惯的笔墨,往往不舍得去变革。它是自己的老朋友,有时发现好的题材,而老的笔墨不能表现,却不愿去作新的尝试,这的确是教训,说明自己缺乏创新精神。这是其一。其二,在一幅画上遇到有几笔精彩之处,或几块好墨色,总是不想再去碰它。如果有出现局部精彩而整体受影响,也只顾保留局部,舍不得加以调整。要知道一幅画是一个整体,表现一个主要内容、一种精神。一切应该为整体服务,我们越是想保留处处精彩墨色丰富,结果必然使画面主题不明确,丧失作品生命力。其三,一幅画只表现一个中心内容,画面一切是为中心服务。在一幅画面上,什么都想要,见什么画什么,缺乏剪裁功夫,画面缺少中心思想,这幅画必然失败。古人画长卷,是放在桌子上看的,看一段卷一段,这是可以的。如果把所有东西同时展开,就会缺少中心。我想这些问题如果不处理好,会影响大家进一步提高。在旧社会,我们教书、画画是为了糊口,用不着也没有条件行万里路,只要画出来有人要就好了,画画是为了讨好买主。”

钱松喦说:“傅老的话很中肯。我就是喜欢画得多,怕别人说没东西看。从旧社会过来,大家都有自己一套看家本领,也就是多年习惯的笔墨功夫。现在不同了,老的一套画延安、黄土高原不行,通过新的生活感受,不能不要求自己在原有的技法基础上大胆寻求新的形式技法,表达对新时代新生活的颂歌。”

余彤甫较为沉重地接着说:“回顾过去作画,有三种毛病。第一是思想顾虑病。新中国成立以来,党号召画家要反映现实生活,我也下乡下厂,画了一些,以为差不多了,实际上自己的思想并没有彻底解放,过于吃力的或者不十分有把握的东西不太敢于尝试,万一失败,岂不见笑于人?第二是笔墨束缚病。我搞了四五十年的国画,习惯了的一套笔墨技法像多年相知相亲的老朋友一样,提起笔就来了。因此,尽管主题、内容有所不同,而画面的精神、气息因为受笔墨的束缚却变化不大。第三是贪多讨好病。见什么画什么,什么都往画里堆,艺术主题不突出,唯恐别人说画得不丰富、不全面,再加上有意无意在形式、笔墨上做文章,结果还是跳不出原有的水平。”

余老一番话,诸老也都有同感,为之一震,都觉得自己也是“三病”俱全。

张晋说:“钱老说得好。过去画画主要是迎合看画人口味,买主眼光不高,我们也对自己要求不高,高也不行。现在不同了,党这样重视国画事业,我们要好好学习,努力提高自己的创作水平。”

丁士青说:“亚明、傅老、钱老讲得非常好。我是想要变而总是不知怎么变。党这样重视国画艺术,我今后一定要好好加强学习,努力提高自己。”

这次观摩讨论之后,画师们都有很大的收获,对于下一步如何观察、选取素材、画面构图、笔墨处理等,有了较为明确的方向。

成都之后,写生团去探访了乐山大佛、峨眉山、重庆红岩,又经长江三峡到武汉,参观了武汉农民运动讲习所、武汉长江大桥、武汉钢铁厂,然后到长沙瞻仰清水塘、烈士陵园,参观毛泽东、刘少奇故居,最后到达广州,沿途写生,观摩座谈,创作了一大批富有时代精神的精品力作。如傅抱石的《黄河清》《枣园春色》《西陵峡》《待细把江山图画》,钱松喦的《红岩》《延安颂》《三门峡工地》《青衣江上万木流》,亚明的《铁水奔流》《华山》《出院》《三峡夜航》,宋文治的《广州造船厂》《峨眉山麓》《杜甫草堂水榭》《嘉陵江上》《三门峡》,余彤甫的《嘉陵江上》《华山莎萝坪》《长江三峡》,张晋的《清水塘》《枣红柿熟高山绿》,魏紫熙的《到农村去》《渡口》《路边》,丁士青的《红岩》《东山新绿》,黄名芊的《武钢之晨》,邰启佑的《乱云唤得潮归去》……

回南京后,画师们除春节稍事休息外,其余时间均少有外出,几乎都沉浸在繁忙的创作之中。次年5月,正值满园春色之际,由中国美术家协会与江苏分会联合主办的江苏国画写生团二万三千里写生“山河新貌”画展在北京中国美术馆举办,中宣部、文化部、统战部等国家机关以及北京所有艺术院校、文化艺术单位出席开幕式,著名画家郁风,中央美术学院教授叶浅予、李可染、宗其香以及众多书画爱好者来到中国美术馆,《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《美术》等报刊记者纷纷前来采访。之后,叶浅予、郁风和著名作家老舍等陆续著文,对江苏国画写生团各位画家作品进行颂赞。

中国文联主席郭沫若看了“山河新貌”画展后,赞扬了展出的作品,并热情洋溢地为画展题诗:“真中有画画中真,笔底风云倍如神;西北东南游历遍,山河新貌貌如新。”

时任国务院副总理陈毅赞扬说,这个“夹生饭”烧好了,不是过去的添油加醋,而是从它的内容到它的形式,有了崭新的变化。

作者简介:黄名芊,号蓝田山人、吐纳轩主,男,1935年生,江西南康人,大漠山水画开拓者。教育部属江南大学设计学院创始人之一,中国(新余)傅抱石文化、艺术研究会顾问,中国画资深教授,中国书画研究院名誉院长,江苏江海书画会顾问,中国美术家协会会员,江苏省国画院特聘画家。事艺历程67年。1961年毕业于南京艺术学院美术系。1960年参加傅抱石带领的江苏国画写生团二万三千里写生。山水画师从傅抱石、钱松喦等先生,属新金陵画派名家、传人。他谙熟传统的山水画,在傅先生“其命维新”的思想熏陶下,“溯古哲之精神,抒一己之怀抱”。