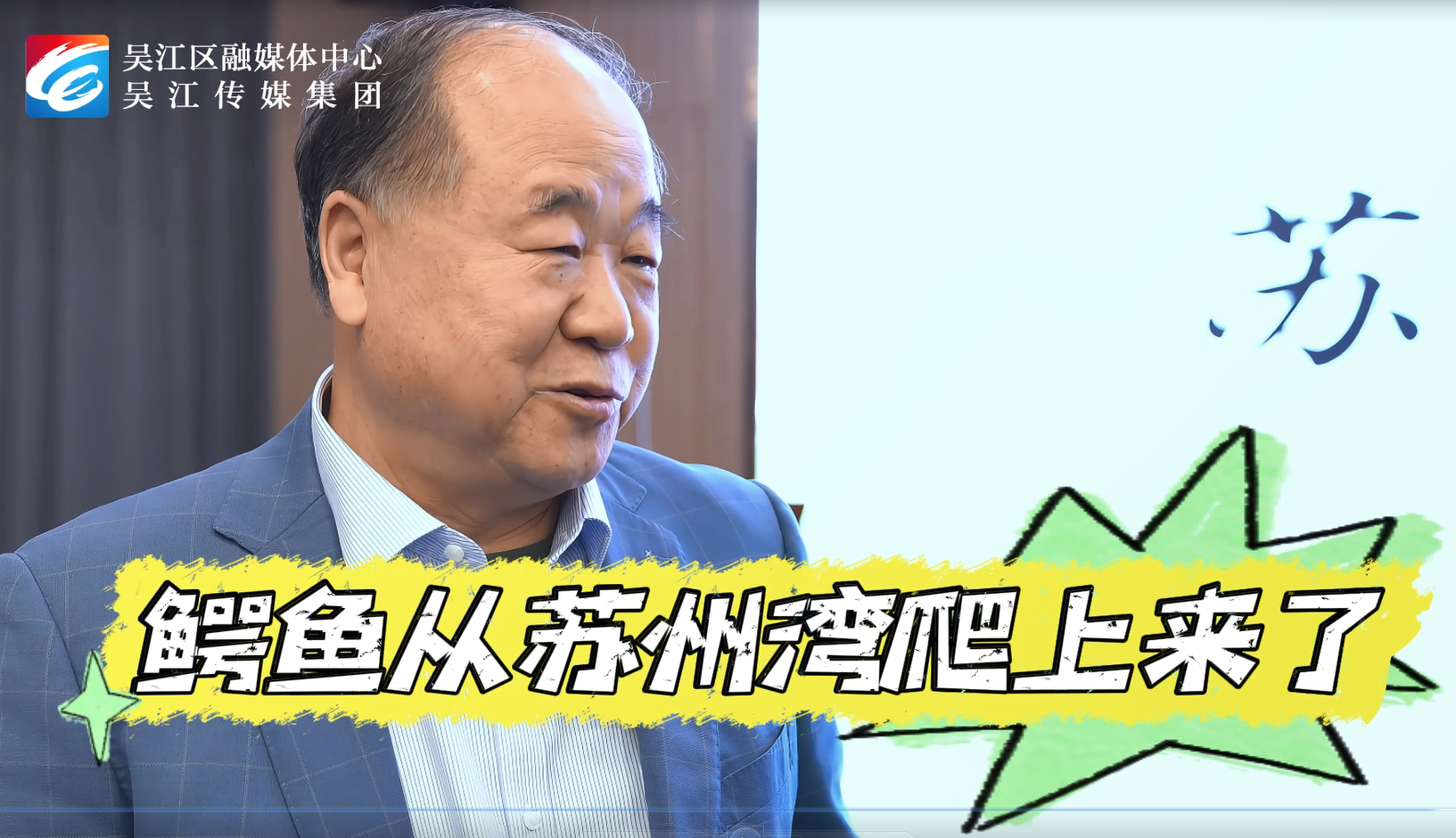

5月3日,作家莫言编剧的话剧《鳄鱼》在位于吴江东太湖的苏州湾大剧院首演。话剧《鳄鱼》故事围绕主人公单无惮在生日派对上收到的贺礼“鳄鱼”展开,挖掘人性深处的秘密,是一部魔幻现实主义话剧。据介绍,该剧在苏州首演后,将赴杭州、上海、北京等地巡演。

现场观众在3小时演出期间鼓掌超20次,谢幕时演员张凯丽代表剧组邀请莫言上台,莫言说:“我非常激动,很多的情节是那样的熟悉,又是那样的陌生。这就说明我们的创作团队,确实在这个剧本的基础上进行了新的创造。每个演员都对各自的角色有深刻的理解,他们的演绎甚至超出了我的想象。我想一部好的戏就是人生的一面镜子。它让我们每一个观众都能在这个镜子面前照见自我,照见自己的高尚,照见自己的纯洁,也照见自己的和剧中某些人物类似的一些弱点。这样一种观摩,这样一种欣赏,就不仅仅是欣赏艺术,也是对自己的一种人生的观照。”

首演现场除了普通观众以外,还有来自北京、上海的专家学者。北京师范大学艺术与传媒学院教授、中国高教学会影视传媒专业委员会会长张同道说:“莫言先生原创剧本、央华戏剧制作的话剧《鳄鱼》是一封献给众生的平安书。莫言先生借助鳄鱼这一特殊生物,为人性拍摄一张X光片,让我们透过纷繁芜杂的日常生活反省自身,扪心自问:我是谁?我在做什么?我要去哪里?”

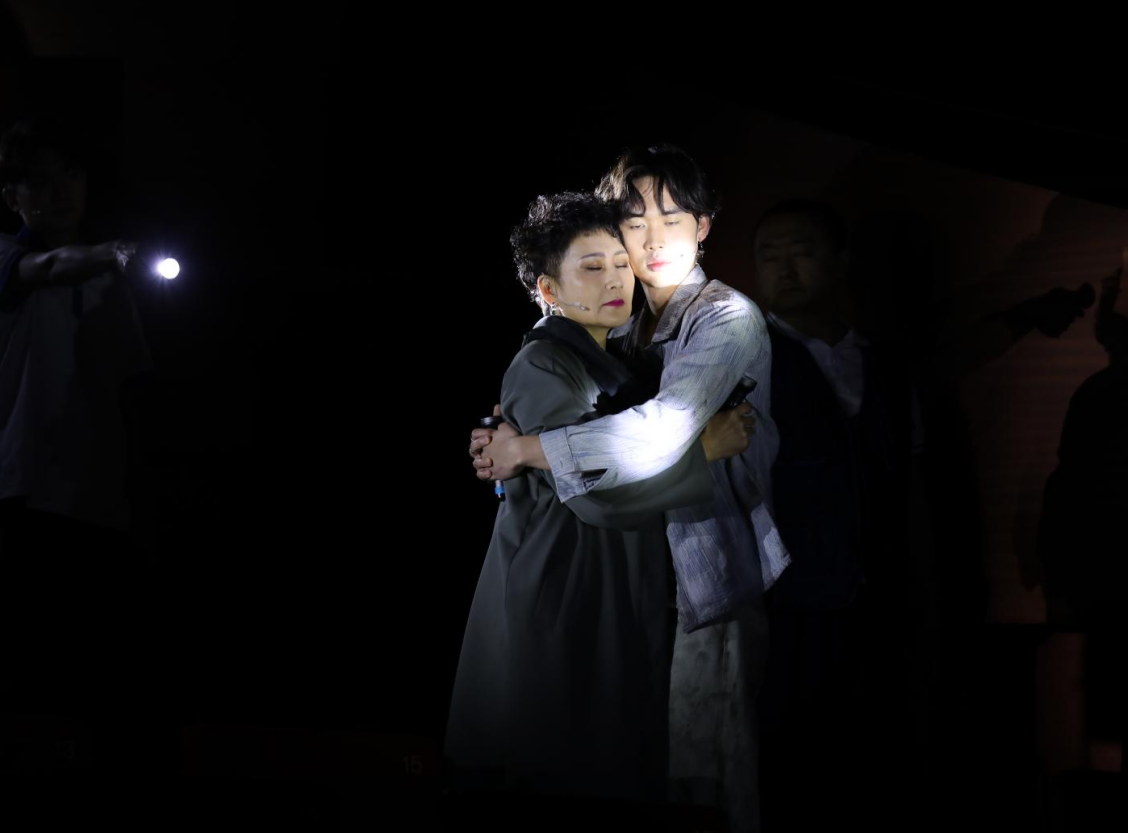

上海戏剧学院丁罗男教授说:“整台演出很好地体现了莫言先生在剧本里对人性的深刻剖析。现实主义的描写与象征意象鳄鱼的结合给观众以巨大的震撼。导演以各种舞台手段,布景灯光、音乐音效,以及中心道具——鱼缸里越来越大的‘鳄鱼’,形象地演绎了这一悲剧。而赵文瑄、张凯丽等优秀演员更以出色的表演,将人物的内心进行深挖。观众在他们时而忧郁,时而激昂,时而又不乏滑稽夸张的表演中,得到了感染与启示。感谢舞台创作团队的辛勤劳动,让我们度过了一个难忘的夜晚!”

上海艺术研究中心副研究员杨子:“以反面人物为主角,剖析人性的复杂的灰度,这是国内原创舞台剧并不常见的题材。而反面人物如何摆脱面具化、扁平化套路,这也是舞台创作中人物塑造成功的关键。在忠实于莫言剧本的基础上,央华戏剧集结中法制作团队,成功地将这一题材搬上舞台。在《鳄鱼》中,鳄鱼成为人的欲望的象征,成为探测人性复杂灰度的精密仪器。赵文瑄演技沉稳,凯丽张弛有度,邓萃雯收放自如,在这些优秀演员的演绎下,《鳄鱼》中的各个角色个性鲜明,情感的焦灼、个性的偏执,人性的弱而无力表现得淋漓尽致。反面角色因为立体而丰富,演员从内向外建构人物,给观众带来审美的冲击力。剧中笑点颇多,结局却发人深思,让人笑过之后自我扣问,人人心中都有的欲望,是否也放任如鳄鱼一般无限地生长和膨胀。”

主持人张越说:“莫言先生的《鳄鱼》是一部从现实主义入手的超现实主义寓言。王可然导演以其对文本、对人性深刻的理解力,对舞台丰富的想象力和准确的表达力,教科书般的阐释了:从文本到舞台,导演到底在做什么?从人物时而生活自然时而夸张怪诞的表演方式;从日常感不断向噩梦感坠入的急促;从开场每个人物的定格亮相到结尾的喷火巨鳄;从人物心理、人物关系抽丝剥茧的细腻呈现到每个人凹凸在纱幕上的脸和手,那种贪婪、绝望、无明的隐喻象征……包括灯光设计的现实与超现实,舞美设计的具体与抽象,所有一切完成了一个舞台怪梦。即使抽去文本,能量依然弥漫在舞台的所有细节中,而这种能量又根植于文本。好的形式表现内容,好的形式本身就是内容。”

编剧李静说:“舞台剧《鳄鱼》是一部剖析人之欲望的荒诞寓言,一个饱受煎熬的负罪灵魂的忏悔录,充满激情、疼痛、热血和想象力。剧作家莫言和导演王可然以各自的语言和内在,在舞台上碰撞出合一的、令人惊喜的光焰。结尾的‘大咏叹调’令人唏嘘泪下。赵文瑄和张凯丽的表演惊艳全场。”

影评人@纳兰惊梦 说:“这部作品里,有不同地域、不同乡土、不同江河养育出来的不同语言面貌和音调共同呈现出了一个庞大的池塘,鳄鱼的池塘,像中国戏曲中的‘生旦净末丑’一样,每一个人物有每一个人物的面貌、态度、神智,舞台系统把这些不同的语言面貌汇集成一个庞大的人生的大江大海,宏大的语言交响乐。不同的语言面貌,表达系统的一致,作品荒诞而魔幻,这就是我们的人生啊!”

据悉,本剧在苏州、杭州完成“苏杭首演季”后,将在上海、南京、福州、烟台、郑州、广州等地展开全国巡演,并于8月30日至9月1日在北京保利剧院演出。

(剧照摄影:宋词)