浩气清辞写壮怀

——读邵秉仁《徐长鸿·医巫闾山赋》小草横幅有作

□ 蒋力余

书法为尚技艺术,语言丰富、技法精湛为书法大家的必备条件,而书法之创作必须精于技而又不可留于技,艺术高境乃创作主体胸次、学养、才情、功力之综合表达。魏晋以来,华夏艺术以儒释道哲学为内核,以诗意为精魂,以独立语言为物化形式传承文化、抒发情感、表达思想,舍此纵施庖丁之技亦空洞苍白,深明此理方可论艺术之精微。

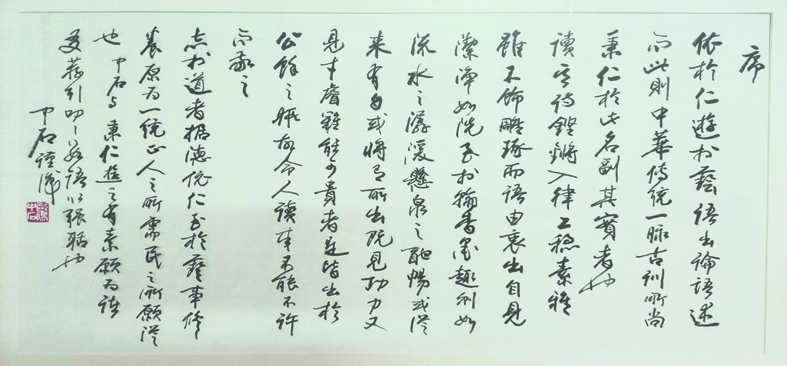

书坛重镇邵秉仁出生于书香之家,所学专业为工科,长期担任重要领导职务,于政治经济学、“三农”问题、金融财政、文化安全等重大课题都有深入研究,发表了自己的深刻见解。他是改革开放的亲历者、学养渊深的著名学者。邵秉仁于繁忙政务之暇,有着幼年时代起养成的爱好,于诗书艺术情有独钟,以此作为修炼身心的重要手段。他是继舒同之后,第二位以省部级干部职务被选入中国书协担任主要领导职务的书法大家。邵秉仁的创作以碑为骨,以帖为神,以诗为韵,广取博采,自铸清辞,以雄秀潇洒、清逸灵和之独特书风饮誉书坛。他师从沈延毅、杨仁恺等书坛前辈,着意追求尚清雅、尚雄强、尚飘逸的艺术风格。他的创作获得欧阳中石、沈鹏等先生的高度肯定。沈鹏先生说:“邵秉仁书法内含的韵格,与他的诗文又有一致性。他有长期的政府工作经验,诗书文既是余事,也肯定对他的思想境界、专业眼光具有深层的开拓作用。”欧阳中石先生论其书,“如流水之潺湲,悬泉之酣畅”。其实,最可贵的还是他的殉道精神与坚毅意志,多年前他罹患中风之沉疴,双手僵硬无法握笔,他与病魔作顽强斗争,苦练书法,又重新挥毫遣意抒情,创造了生命的奇迹,艺术的奇观。邵秉仁的创作以帖化碑,书境诗化,行草为其独特之亮丽风景。

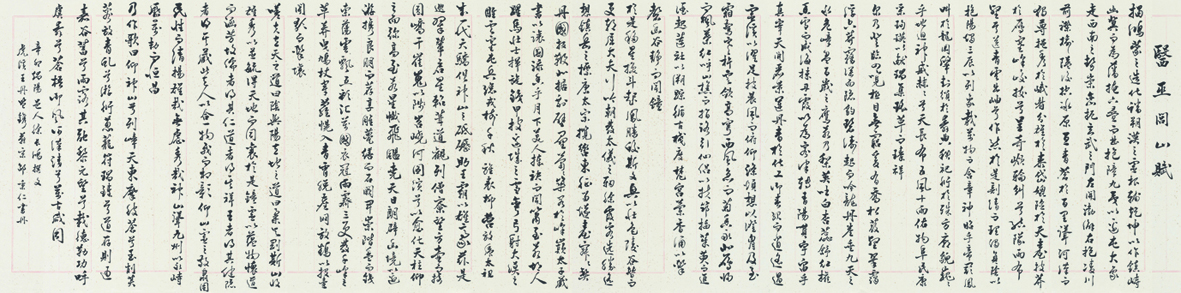

《徐长鸿·医巫闾山赋》(纸本水墨,65㎝×24㎝×12,2011年),斯品可视为邵秉仁小草书法的代表作。《医巫闾山赋》的作者为徐长鸿,字鸣遐,号无虑山人,著名诗赋家。诗词雅爱盛唐,性情豪宕,襟怀磊落,艺境开阔,意象伟丽,著有《海岳风华集》《枕石庐诗稿》等百余种专集。邵秉仁尊重知识,尊重人才,徐长鸿为其在锦州主政期间发现培养的优秀文艺人才。书家以一位青年辞赋家的艺品为载体进行创作,既表达了对诗意山川的热爱之情,也表达了真挚的惜才之意。医巫闾山古称于微闾、无虑山,简称闾山,海拔866米,山势嵯峨,风光壮丽,位于辽宁锦州境内。相传舜时把全国分为十二州,各州封一座山作为一州之镇山,即祭祖之地,闾山被封为北方幽州之镇山,今为国家级自然保护区。《山海经》记载,黄帝之孙颛顼葬于此山。据史料记载,隋文帝杨坚、隋炀帝杨广,秦晋国妃萧氏,名臣耶律楚材、年羹尧等都与此山有较多渊源。闾山有四千余年之文化积淀,富丽堂皇之亭台楼阁,星罗棋布之碑刻摩崖,烟云缭绕之古刹殿堂,无一不昭示着此山深厚的文化底蕴。

《医巫闾山赋》洋洋洒洒两千余言,驰骋想象,挥洒才情,写景状物,借物抒情,如诗如画,气象万千。起笔以鸟瞰式取景,展现雄阔瑰奇的图卷:“大象走西南之势,崇峦迓扶桑之暾”“亘青苍乎百里,耸河汉而独尊”“挹神秀于峨眉,分浑雄于泰岱”。气势之磅礴,意象之伟岸,读来动心骇目,彰显创作主体博大恢宏之胸襟。叙其文化历史之悠久:“肇封颁于舜典,秩祀衍于殊方。庙貌巍巍乎地迥,神威赫赫兮天长。”“唐太宗揽辔东征,留燧台寂寂;契丹国投鞭北据,剩壁垒萧萧。”状绘风光旖旎之美:“乔松蔽壑,翠霭浮空;莽雾深而隐豹,碧涛起而吟龙。”从隋代开始,闾山便为北方的“五大镇山”之一,元、明、清帝王登基之时,都照例到山下北镇庙遥祭此山,闾山以秀丽奇特的自然风光和幽深玄奥的文化底蕴享誉海外。诗人神游千载,思接八荒,观古今于须臾,览四海于一瞬,借状绘风景、追溯历史、深悟理趣而营构宏阔幽渺、伟丽瑰奇之艺术意境,抒发对伟大祖国、伟大时代、伟大民族的热爱之情,领悟《周易》阴阳和洽、厚德载物的深刻理趣。

书家以《医巫闾山赋》为思想载体进入创作,无疑是一种特殊的借“物”抒情,抒情点既从正向切入,又从侧向切入与移情切入,并非一般性的誊文公式的抄录,而有一个“深度化入”的过程,体现古人“外师造化、中得心源”的创作理念。这一理念由唐代画家张璪提出,强调感悟自然、体验生活以造化为师的重要性,这一理念与书法相通。邵秉仁知行合一,无论是为政、治学、游艺都体现求实精神,他曾多次登临闾山,扪荆萝,步幽径,历险壑,登岑岭,披襟岸帻,游目骋怀,饫览山川之雄丽景色,深悟名区之文化底蕴,遥吟俯畅,逸兴遄飞。创作之前,反复深研赋品,感悟赋境的意象与气势,以此触发天机,调动潜能。对载体的把握已臻了然于心、物我浑化之境,故而挥毫落墨,神融笔畅,一气呵成,清光四射,无讹误,无涂改,珠走泉流,珠辉玉璨,但觉清风扑面,清泉洗心,清气畅神。创有形之诗,绘无色之画,奏无声之乐,以此抒发对祖国江山的热爱、对伟大时代的热爱、对中华文化的热爱之情,瑰玮书境是书家的胸次、学养、才情的具象表达,当代士子家国情怀的具象表达。

书艺之美,美在技法,美在意境。美学家宗白华论及张旭的草书时说:“在他的书法里不是事物的刻画,而是情景交融的‘意境’,像中国画,更像音乐,像舞蹈,像优美的建筑。”(《艺境·中国书法里的美学思想》)书法的意境美与诗相通:言在耳目之内,情寄八荒之表,以追光蹑影之笔,写通天尽人之怀。邵秉仁的小草美在雄强的骨力,萧散的风仪,这来自他的楷书、行书的功力。邵秉仁临习碑帖的用功颇深,以帖为主,以帖化碑。他学碑多得《张猛龙》之遗意,而习楷于欧阳率更的严谨工整、平正峭劲,褚遂良的瑶台青琐、美人婵娟能精嚼细咽,消化汲收,而得益于“二王”尤多,着意追蹑风行雨散、不激不厉之灵和书境。他遍临“二王”诸帖,而于《圣教序》之对临意临达百遍之多,此帖备八法之妙致,乃墨池之龙象。邵秉仁之行草着意追蹑小王端庄杂流丽、刚健含婀娜之雅韵,而于《书谱》之劲健、南宫之率真、董赵之妍逸心追手摹而臻遗形取神之境,以学养才情熔铸化裁,潇洒流落,翰逸神飞,形成雄秀妍逸之独特风格。

斯品为小草十二条屏,借景写心,托物言志,凭虚构象,咫尺千里,借载体意境之豪荡气势,状绘伟大时代的壮美风光。全幅没有太大的起伏,而气势飞动、意象高华的特点甚为突出,让我们感觉到有一股浩气清气逸气流贯于全幅之中,读来启人天目,愉人胸臆,使人抖落精神的尘土,扬起理想的风帆。翁方纲诗云:“空山独立始大悟,世间无物非草书。”信然!圆览此作,我们仿佛与书家神游闾山,从不同视点领略山川形胜的壮丽多娇,不睹字形,但观神采,形成圆融瑰奇、伟岸灵和的艺术意境,拓展出广阔丰美的想象与联想的思维空间。透过清劲的线条,飞动的气势,氤氲的墨象,仿佛看到闾山的崔嵬气势:左开渤澥,右抱凌川,前襟榆隘,后控冰原,横亘百里,高耸河汉;雄于泰岱,秀若峨眉,险若天台,莽于雁塞。云缠雾绕,仙真出没;庙宇道观,灵风扑面。古木葱茏,苍藤摇曳,梨英吐白,杏蕊舒红,香雪成海,丹霞如云。品赏斯作,仿佛看到书家与先贤携手登高,遥瞻远瞩,谈玄悟道;仿佛看到书家饱览山川之后的凝思遐想,领悟了难以言说的哲理:立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,儒者得其仁,道者得其祥,王者得其健,隐者得其藏。从此山的壮观风景中领悟到华夏文化的博大幽深,也仿佛看到书家天机湛发、笔扫云烟的风仪神采。

艺品结体多来自《书谱》,又融入杨凝式的温雅、米南宫之纵逸、赵孟頫的灵秀,异彩纷呈,毕效祍席。以独体为主,时出连笔,顾盼生辉,能将飘逸妍美寓于跌宕奇肆之中,天机独运,风神超俗,行笔迅猛而带涩势,圆劲流畅而不飘浮。快剑斫阵的气势,行云流水般的节奏,把内心世界以及娴熟技巧表现得淋漓尽致。仿佛看到闾山之上古木森森、苍藤缭绕、春蔓摇曳、秋卉争妍之景致,仿佛看到闾山之麓在朗月之下百千佳丽联袂起舞之场景:翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松,髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。想起杨妃描写舞蹈的佳句:“罗袖动香香不已,江蕖袅袅秋烟里。轻云岭上乍摇风,嫩柳池边初拂水。”(杨玉环《赠张云容舞》)细品斯作,通篇字形之大小,结体之妍媸,韵律之和谐达到了有机之统一。尺幅之中,集真、行、草于一体,运斤成风,笔法娴熟,气韵连贯,极富音乐之节奏感,如起伏之松涛,如涮石之山泉,气韵生动,洋洋洒洒。意象之美,如灵羽奋飞,如柳绦飘拂,如落花飞雪。全幅以行为主,多带楷意,多用中锋,骨力中含;时见侧笔,妍逸流丽;笔道刚劲而略显生涩,飞动纵逸而无甜俗之味,笔力遒劲,挥洒自如,细瘦处如画沙印泥,沉厚处若绵中裹铁,快捷处牵丝映带如陆断犀象,舒缓处容雍端庄若风流雅士。长横短竖、捺笔勾挑翩然有态,风神潇洒,信手趣来,饶有生趣。用墨灵秀,气定神闲,浓淡相宜,通篇血脉相连,气息淡雅,极富层次感,强化了情感的表达。

邵秉仁的《医巫闾山赋》十二条屏现已勒碑置于闾山之麓,神采焕然,气势飞动,格调古雅,已成闾山的一道亮丽风景,体现雄秀潇洒、清逸灵和之美感特征。斯品是线条之诗,无色之画,无声之乐,一曲时代精神的颂歌,诵之畅神,赋之以诗:

之一

闾山风物耀千秋,壮丽巍峨一望收。

薪火传承雄百代,几回登览梦中游。

之二

碧涛澎湃彩霞红,壑走岑奔耸峻峰。

遥接慧心亲圣哲,江山如画赏飞龙。

之三

雨霁虹销天宇开,葱茏蓊郁秀成堆。

诗情逸兴飞霜颖,浩气清辞写壮怀。

之四

历史风云纸上飘,神飞翰逸尽妖娆。

敢将热血酬华夏,心遂长鹏上碧霄。

之五

婀娜刚健意灵和,松雪兰亭逸韵多。

润色开花心手畅,墨烟五彩唱菱歌。

蒋力余,1956年生,湖南桃江人,湘潭大学教授,著名诗书画美评家,诗人,《沈鹏诗书研究》《林凡评传》的作者。长期从事诗书画美学研究和诗词创作,在海内外刊物发表论文150余篇,论文多次获全国性大奖。