一座博物馆的世纪风华 传统与开创的不朽交响

南京这座古都的历史底蕴已深深融入城市肌理之中。在明城墙与中山东路环绕的区域内,城市演变的轨迹尤为清晰。这一地区交织着丰厚浓郁的明朝文化和近代文化,历史遗存十分丰富。南京博物院——我国第一座由国家兴建的国立大型综合博物馆就坐落其中。

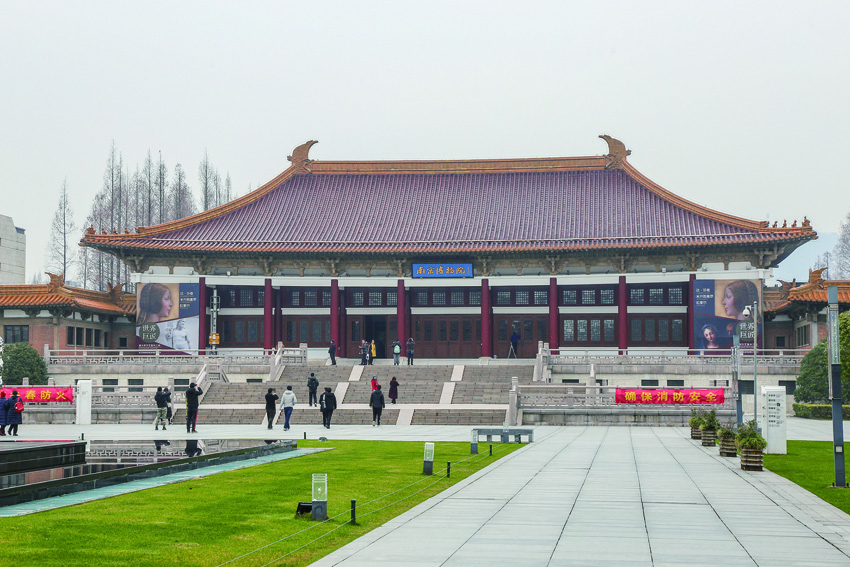

南京博物院东南紧邻中山门城门,南侧为中山东路。人们由中山门进入南京城,向北就能看到远处的紫金山,和位于南博200多米中轴线北端的老大殿。这样的景观已然成为镌刻在人们记忆中的画面。

南京博物院老大殿 视觉中国供图

辽式大殿的诞生

中西方建筑风格得到有机统一

与中山东路沿线许多仿清代官式风格的近代建筑有着明显的不同,南京博物院老大殿形象古朴,屋面坡度曲线平缓,梁柱斗拱雄壮有力,虽庞大却不笨重。

南京博物院的前身是国立中央博物院,1933年由蔡元培先生倡建。馆舍建设由中央博物院筹备处建筑委员会负责,1935年4月通过《国立中央博物院建筑委员会征选建筑图案章程》,聘请了当时颇有建筑实践成就的中国籍建筑师13人送图竞选。

当时中央博物院的基址,是一个不规则的菜刀形地块,由东南向西北渐低。中选设计方案的建筑师徐敬直利用地形特点,将与中山东路相通的狭长“刀把”部分作为主要入口,并把一期建筑主体置于入口的中轴线上,营造出庄严雄伟的气势。建筑师杨廷宝的方案为该次竞选的第三名,其设计对于辽宋时代建筑法式的研究应用让建筑委员会的各位成员眼前一亮。

在设计方案深化过程中,建筑委员会专门委员梁思成亲自指导徐敬直修改完善设计,将博物院大殿由仿清式修改为仿辽式,柱子、斗栱等参考宋代《营造法式》,细部和装修兼采辽宋遗存。大殿为九开间庑殿顶,屋面琉璃瓦赭瓦为主黄瓦剪边。

“南博老大殿作为一座仿古宫殿式建筑,在装饰纹样上也具有典型特点。”南京艺术学院设计学院教师牟婷介绍,其中最显著的装饰就是在屋脊饰以神兽。神兽又称“吻兽”,是置于殿宇屋顶的一种装饰性建筑构件。在封建社会,建筑构件的造型与安装位置,既体现了社会阶层和建筑等级,又寄托着人们对于安宁吉祥的期许。经过考据,老大殿上保留了瓦当、鸱吻、脊兽等构件,垂脊上的仙人骑凤、三只走兽和垂兽按照传统顺序进行排列。

虽然老大殿的外观采用了传统的“辽和宋初风格”建筑形式,但实际建造中采用的是当时最先进的技术与材料。主体建筑构架并没有选择传统的木结构,而是选用了钢筋混凝土结构。同时,为满足现代博物馆的使用功能,除了具有象征意义的大殿建筑,其他部分采用平屋顶,四周屋檐做成盝顶,更加关注建筑内部空间的功能性和灵活性,让展览空间更加宽敞明亮。中西方建筑设计的风格和理念在这里得到了有机的统一。

抬升3米的智慧

新旧空间在此“补白、整合、新构”

21世纪的到来对博物馆功能提出了新要求,而历经70年风雨的南博老大殿,已在历史长河中饱经沧桑。作为第一代中国建筑师设计的重要历史建筑,南京博物院的二期改扩建工程面临着极大的考验。主持设计的中国工程院院士程泰宁形容这次工程是在“太岁”身边、脚下“动土”。

在二期改扩建工程中,有一个十分大胆的改造措施,就是将老大殿整体抬升3米。

为什么会作出这样的设计决定?程泰宁在场地勘察中发现,南博外的中山东路路面比老大殿室外的地坪高3米,参观时需要一直走下坡路到达老大殿。这是中山东路路基在南博建成后近70年来不断垫高等原因造成的。通向一座建筑的道路为下坡路,以中国的传统风水观和建筑观来看,可能会让参观者产生不好的心理感受。经过深入分析和思考,程泰宁作出了一个大胆的决定——将老大殿进行整体抬升,并充分利用抬升后的地下空间。

“我们从各个方面对老大殿的抬升工程进行了系统性的分析。”该工程建筑副主任、建筑师王大鹏说,“抬升可以消除中轴线南高北低的尴尬局面,使依托紫金山天际线的老大殿在改变不大的前提下突出主体;同时,抬升使得老大殿南侧的广场标高高于东侧的半山园路,且屋脊高于东侧住宅,进一步凸显了老大殿的主体地位。”

老大殿占地面积约2400平方米,如此宏大的建筑如何“长高”?工程将大殿的“脚底”整个切断,在161个立柱下用了400多个千斤顶,将整体缓缓抬高,然后再把这些立柱接到地面。工程还建立了全程静动态监测体系:161个立柱的支点,全部显示在监控器上,误差按照0.01毫米计算,也就是只有1/7根头发丝那么细,立柱高矮变化一目了然。

二期改扩建工程的设计理念可以总结为六个字——“补白、整合、新构”。

“补白”,是一种设计态度。在维持老馆现有格局的基础上,只在老大殿北侧背面重建了历史馆,在艺术馆的南北两侧布置了体量适中的非遗馆和特展馆,把一半以上的建筑面积“压”在了地下。

“整合”,则是把全馆的参观流线、功能配套以及建筑形象和建筑空间做得更完整,更符合一个现代博物馆的要求。地上连廊和地下宽8米、长200多米的通廊以及下沉广场,把六个馆以及配套服务设施串联起来,真正实现“一院六馆”在建筑空间布局方面的统一。

“新构”,西侧的新建筑既强化了中轴线,又有自己相对独立的建筑形象,让南博的空间秩序更加完整,同时呈现出一种新的气象。

改扩建后的南京博物院呈“一院六馆”的整体格局,通过对新老建筑布局、交通流线体系、新老馆内外部空间、新老建筑形式与材料以及展览与休闲功能的整合梳理,体现了“金镶玉成,宝藏其中”的理念。整体风貌既有传统元素,又有现代气息,二者协调融合、交相辉映。

民国街景的重现

沉浸式体验让游客一逛一整天

在新兴书局,领略千百年来先哲们的思想光芒;去旗袍店,试几身华美衣装,回顾女性服饰革新的浪潮;落座老茶馆,呷一口清香的雨花茶,听白局、昆曲曲调悠扬……步入南博二期改扩建后推出的民国馆,就能感受“进步新青年”的文化主线。

南博民国馆还原了小火车、报社、茶馆、理发店等民国街景,是国内首个“城市历史景观再现”的沉浸式展馆。游客能在老邮局寄信,在老茶馆看戏,还能试穿旗袍、品尝民国小吃,甚至有身着民国服饰的店员服务,实现“从参观到生活”的跨越,沉浸式体验民国时期南京的市井生活。

“完美还原,真的太好拍了!”“这是我去过最特别的博物馆。”“来南博看到了活着的近代中国切片。”开放至今,民国馆成了南博的打卡胜地,老茶馆非遗演出常常座无虚席。

“在现代博物馆设计中,配套设施的设计变得越来越重要了。因为21世纪的博物馆,其功能已经不仅仅局限于过去的典藏展览、教育或者研究,它的文化休闲功能变得越来越突出。”程泰宁认为,许多参观者在南博一待就是一天,一方面是因为这里馆藏确实丰富,除了地上展厅,在层高达8米的地下展厅中,还布置了民俗博物馆、茶楼、戏院等能吸引参观者停留很长时间的场所,整个博物馆一整天也不一定能看完。另一方面,参观间隙人们需要休息、用餐,在下沉广场周围也设置了不少餐饮休憩设施。功能的整合吸引了更多游客,为游客的参观带来了更多方便。

王大鹏认为,南京博物院目前“一院六馆”的格局充分体现了与时俱进的特点,也很好地诠释了建筑设计之初提出的“尊重历史,传承文化底蕴;力争创新,彰显时代特点”的原则。

青砖黛瓦间沉淀着岁月的厚重,飞檐斗拱下延续着文明的薪火,有着90多年历史的老大殿仍依托紫金山为天际线雄伟屹立,成为南京乃至江苏几代人记忆的延续,甚至成为全国乃至世界了解南京的城市名片。如今,这座承载着历史文脉的南京博物院,正以承前启后之姿开启全新征程,让千年文物在当代焕发新的生命力。

(江南时报记者 钱海盈)