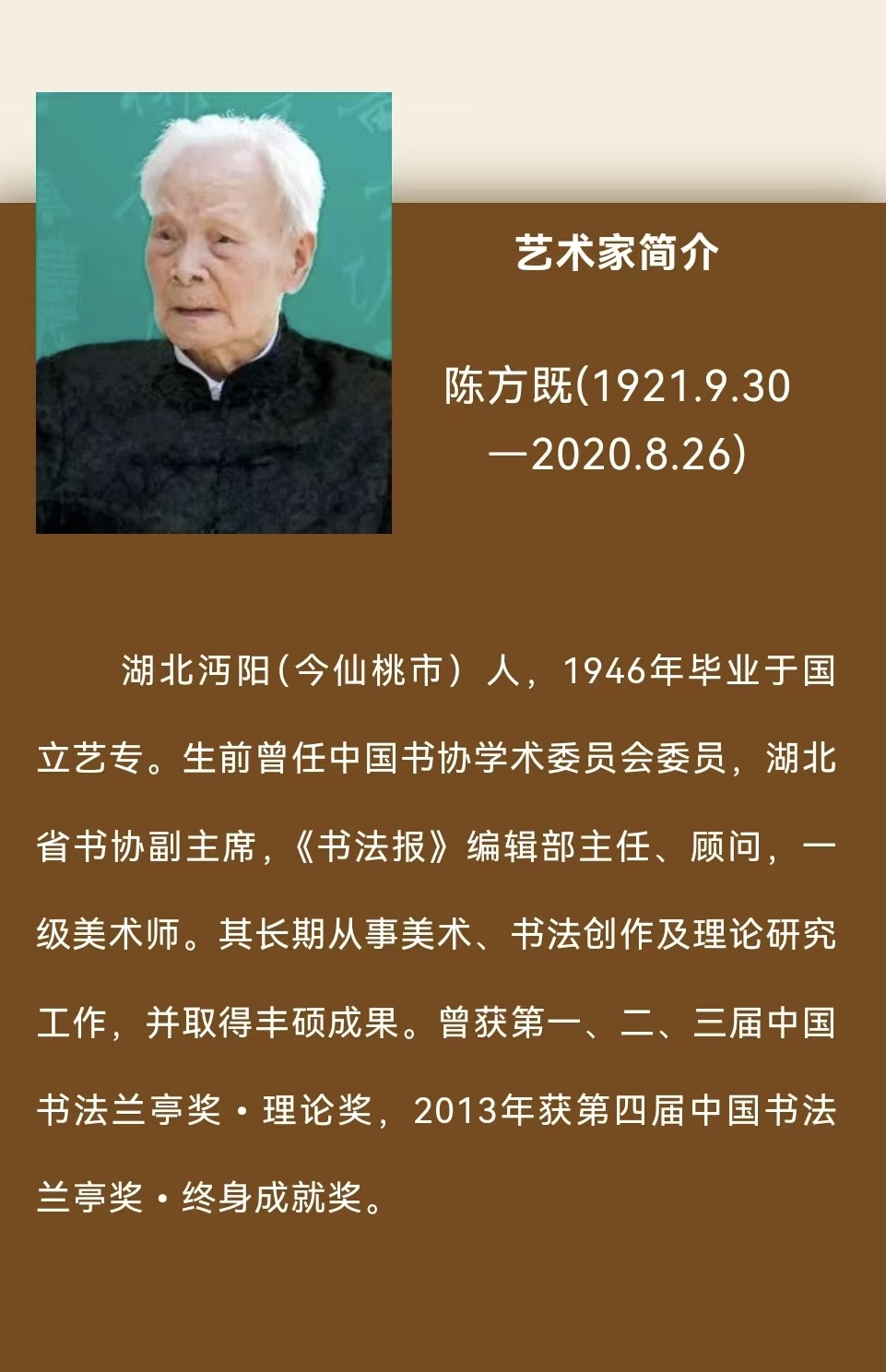

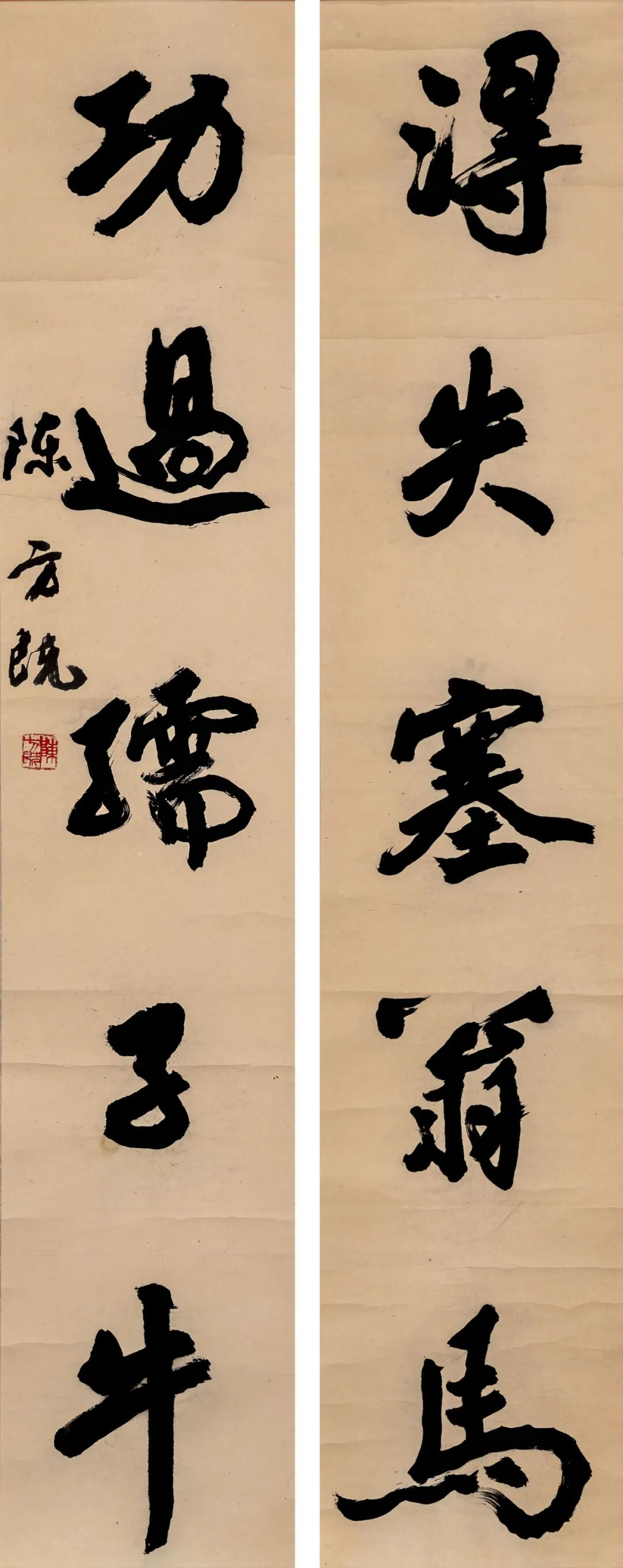

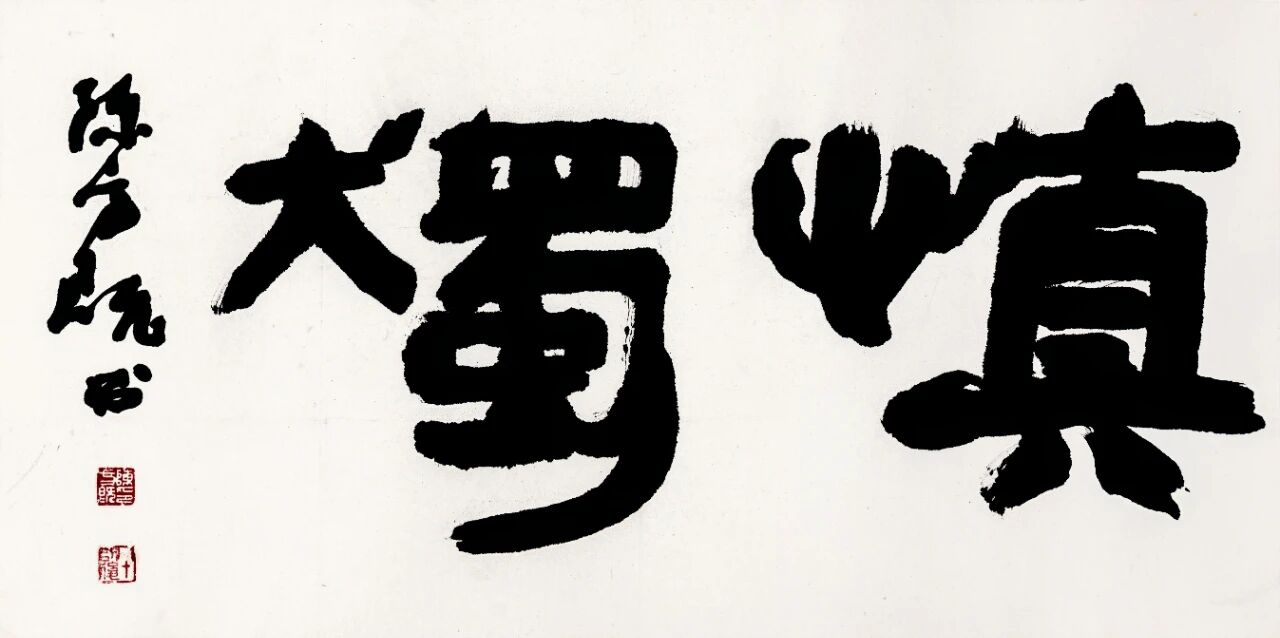

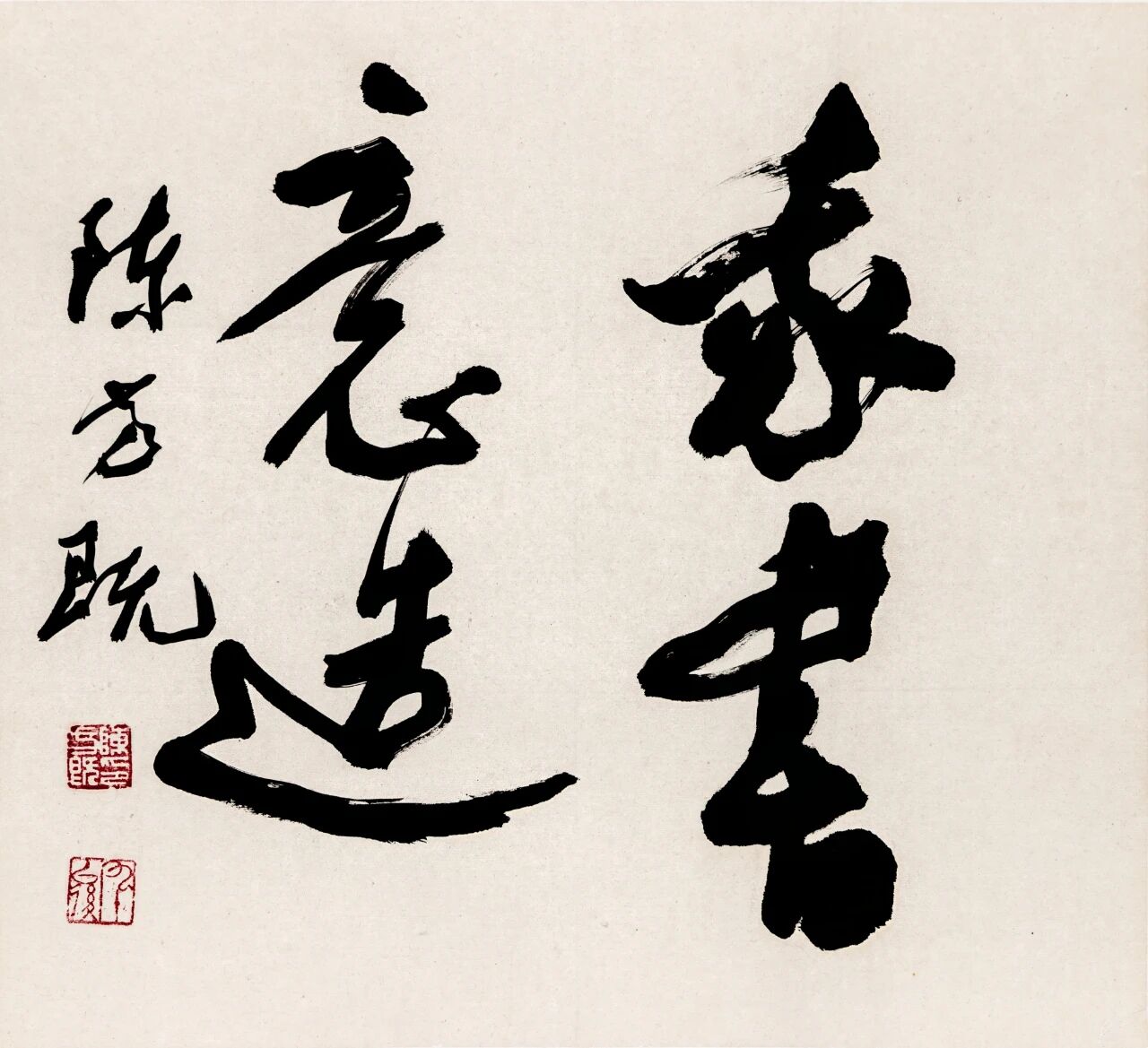

陈方老以书法学术研究著称于当今书坛,曾获中国书法终身成就奖(理论),对于先生的书法知之者不多,源于他没有将主要精力放在书法创作上,像今天这样集中展示其书法作品应该是首次。这次书法研究展让我们比较全面地看到了陈方老在学术之外,对书法创作的追求和基本的书法面貌。仔细观展还是比较震惊和有所触动的,特别是其中的几幅作品如:我书意造(行书)、得失功过联(行书)、思飘身入联(行书)、慎独(隶书)等等,应该说不管是功力、字法、笔法还是章法都极为老到,特别是格调、气息更是一般书家难以企及的。对于这样一位学富五车,在书法理论上具有杰出建树的书法家,又抄觚染翰,显然就不同于一般的书者,一定会给我们带来诸多的启示。围绕其对“书法写的概念、写人的概念、写出人的本质力量美”的思想,再对照其书法作品和当代书坛现状,为我们重新思考书法创作的技巧、技术和技艺的三者关系,从而窥探当今书坛创作、创新存在的利弊,是有很大帮助和思想启迪的。

按照现在艺术创作理念来看,书法的技法至少有三个层次,即技巧、技术和技艺。目前,我们时常将这三个概念混淆,特别是将技巧和技术不分,其实不仅技巧、技术和技艺三者之间有很大的区别,而技巧和技术也是有本质的不同。如果我们将这三个概念中“技”去掉,则是“巧、术、艺”,这样一看其三者层次分明、高下立判。分析这三个字的不同和之间的关系,对我们理解传统书法核心精神有很大的帮助,也有利于我们看清当代书坛创作的现状和陈方老理论的深度。

技巧

首先,我们来谈谈技巧。有个常识,中国的文字在汉末佛教传来之前都以单字为主,所以,先秦典籍都言简意赅、非常精炼,如中国思想史上最伟大的巨著《道德经》,也不过5000字。技巧一词早在《史记·货殖列》中就出现,当然不是现代的意思,《说文解字》:“技,巧也”,后引申为工匠手艺等,可见在传统的文化语境中“技”和“巧”在某个方面的意义是相同的。当前的书坛在追求所谓的“展览体”,过度制作和模仿等,一般被认为是一种重技的表现,其实是在炫技,是一种技巧也就是巧,这和中国文化核心精神即书法精神是背道而驰的。所谓:“巧者劳而智者忧”《庄子·列御寇》,庄子认为巧者会使人外在被束缚和内心的疲惫,“巧”实质是庄子所指的一种“机心”,“有机械者必有机事,有机事者必有机心,机心存于胸中,则纯白不备,纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也。《庄子·天地》)书法虽是小道,但其精神路向也是和中国文化精神相一致的。这也是陈方老始终崇尚“(书法是)现实象的意味,不求真似”,反对形式化是相近的,技巧是一种浅层次的形式追求,无法触摸到书法的灵魂。

技术

通过以上的分析可以看到,当今书坛所谓的技术至上、形式之上、重技轻道等现象,这里的技不是传统技术的概念,实质是一种巧是技巧。技术的术本意是道路、方法和途径,《说文解字》:“术,邑中道也”,引申为学术、思想方法。可见,对外在形式的追求、张扬,应该属于技巧的范畴,而不是技术的本身,由此,我们来理解陈方老所说的“我、要、写、字”,这四个字看似简单、直白,显然是顺应了中国书法书法的基本精神,特别是其中的“写”属于术的实践,不是现在创作、创新的概念,更不是一种巧的“卖弄”。因为,中国传统艺术的创作和精神追求是建立在“技进乎道”的思想基础之上,这里的技是技术,不是技巧,是“庖丁解牛”“陈尧咨射箭”“卖油翁沥油”的技,是通往人道、天道、自然之道的“技术”,这是中华数千年传统农耕文化,技术体系下产生的伟大艺术精神的核心,是人类最伟大的艺术瑰宝之一,对他的继承和弘扬是保持人类文化丰富性和多元化的需要。

我们看到,陈方老的书法虽然没有当今主流书法以比赛、展览为评判标准和展出方式,所呈现出来的外在形式之美、刻意制作之力,但笔墨间所透露出来的书卷之气、温润之态、雄强之劲,正是这种由“术”经“道”的过程体现,这种书法的最大的特征之一则是不会随时间的消失而过时,因为他是由“技”到“道”的结果。

技艺

技艺一词,显然中心意思应在艺上而不是技上。“艺”在文言中不是现在之意。《说文解字》:“艺,种也。”后引申为一种手艺。目前,我们将它作为所有现代艺术的总称。陈方老强调:“书法美是书法家以写字,这决定书法艺术特性、形式的充分利用,显示出书家的功力、修养、性情、意趣、气格,人的本质力量丰富性的美。”显然,陈方老将书法放在了一个文化高度和传统书法精神“写”的基本要素下考量的。中国的文字“写”是一个生命的过程,是在不断书写中用身、手和心对宇宙、世界、社会的生命个体体验,通过笔墨这种形式展现出来。所以,你就有什么样的精神世界和宇宙观,也会呈现出什么样的笔墨精神和外在形式,而不是在技巧的展示和形式的制作,以达到视觉、感官的冲击和行为的怪诞。显然,外在形式的“巧”的制作和构成,一定没有时间性,更没有生命存在的生长性。这也是观赏陈方老的代表作品给我们带来的一种启示,也是他的书法与传统书法的承续性和时间性的价值所在。

启迪

真正有价值的理论总是有指导性和前瞻性,往往是超越时代的,或许在当下不会被时代认可。但是,我们的书坛需要这样的理论存在和指引,因为文化是一种“习惯”,是不可逆的,一旦形成就难以改变。当前,传统文艺的现代转型是摆在我们面前无法绕过和回避的课题,任何一个有担当的学人都要有所思考和选择。然而,让我们焦虑的是,这种现代性似乎与传统在主流上有着重大的分歧,甚至路向都是相反的,作为我们这一代人如何面对这样的局面,既能留住数千年传统经典文化的核心根脉,又能使其走向现代不被遗忘,这是我们当下亟需思考和有所作为的担当。

陈方老是当代著名的书法理论家,其书法创作与理论思想一脉相承,今天,让我们看到了一位在传统文化滋养下,又具有丰富现代知识和思想的理论家书法创作的面貌,其书法似乎与当下书坛主流书法面貌有点格格不入,但又和传统书法相接续,从而引发我们的思考和探究,或许这才是本次展览的价值之一。

(作者衡正安系江苏省文史研究馆馆员,中国文艺评论家协会理事,一级美术师)