当楹联、书法、摄影跨界联动,当传统文化、体育和传媒相互赋能,10月17日,“苏超”主题限量纪念版明信片套装将正式首发。这不仅是火热半年的“苏超”赛事独特而新颖的纪念品,也是传统文化与现代体育碰撞出的别样火花。

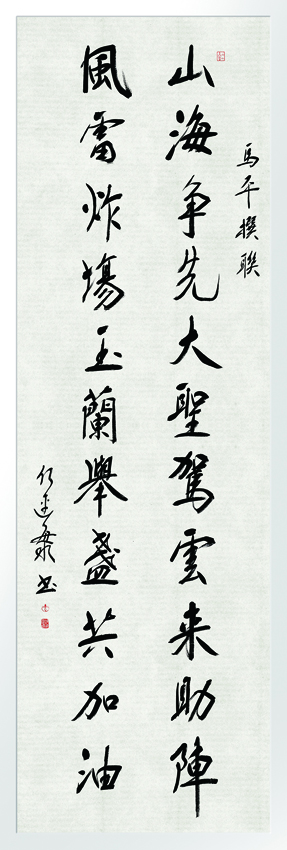

由中国楹联学会会员马平匠心撰联,连云港市书法家协会主席何连海挥毫书写的连云港联“山海争先,大圣驾云来助阵;风雷炸场,玉兰举盏共加油”,让明信片成为“文化赋能体育”的纽带。

“楹联是地方文化的精魂,既要守得住传统格律,又要接得上当代生活的地气。”马平谈及此次创作,言语间满是对家乡文化的热爱。自幼学习书法与《笠翁对韵》而与楹联结缘的他,此次为连云港市撰联,主要围绕“山海港城”的独特气质展开。

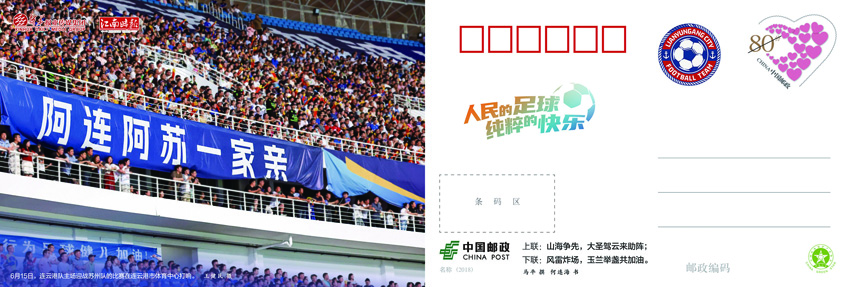

“苏超”明信片(连云港)效果图(正面)

“连云港的独特之处在于其山海交汇的地理格局与《西游记》的文化母体,可以说,连云港的根在山海,魂在《西游记》。”马平告诉记者,上联“山海争先”既勾勒出赛场上球员的竞技雄心,又凸显了“山海连云”的自然伟力;“大圣驾云”则将家喻户晓的孙悟空形象融入其中,赋予赛事浪漫奇幻色彩。下联“风雷炸场”是声律与意象的爆破点,马平表示,他特意选用“炸”这一鲜活俚语,模拟球迷呐喊的声浪,打破楹联用字的窠臼,追求现场感与冲击力;而“玉兰举盏”则以连云港市花玉兰的盛放之姿喻“举杯助威”,既藏地域标识,又含“贺胜利、共欢庆”之意。

从事楹联创作数十年,马平始终践行“文章合为时而著”的理念,珍视“楹联入生活”的寻常时刻:帮老街坊改春联、给学生讲时事联作,比获奖更有意义。他感慨道:“当楹联遇上‘苏超’赛事,这样的创新让楹联从纸上走向街头,从书斋走进球场,这正是文化赋能最动人的地方——让传统与当代对话,让文化与生活相拥。”

“能为家乡书写楹联,我深感荣幸。尤其欣喜与老友马平先生合作——我们相识多年,他对连云港文化的深刻理解与我对书法艺术的追求,在这副联中再次达成了默契的共鸣。”何连海告诉记者。

何连海坦言,此次书写与平日创作有着明显不同。“为‘苏超’书联,不仅是艺术创作,而且是以流动的笔意凝固赛场的瞬间激情。”平日里他追求“不激不厉”的平和书风,而此次以行草为基、融篆隶意趣,强化笔势起伏和结构开合,让墨色成为体育精神的载体。

“苏超”明信片(连云港)效果图(反面) 马平 撰 何连海 书

细看联墨,“山海争先”“风雷炸场”以迅捷的笔触、墨色的浓淡对比和线条的强烈节奏来表现体育竞技的张力与激情;“大圣驾云”“玉兰举盏”融入了篆隶的含蓄与厚重,让地域文化的底蕴通过笔墨自然流露。“上联浓墨重笔、气势开张,下联枯笔飞白、韵律轻盈,通过错落布局传递体育‘个体拼搏与团队协作’的和谐之美。”何连海补充道,为让更多球迷读懂笔墨中的情感,他还特意减少草书的抽象性,增强字形的可读性,让“文化与体育的共鸣”直观可见。

对于楹联书法与明信片的跨界融合,何连海尤为欣喜:“以往书法展示多在展厅、册页中,与大众有距离。如今,以‘苏超’赛事为主题的楹联书法被印成明信片,随着邮政网络寄往各地,书法就成了‘文化信使’——它装着‘苏超’的激情,也载着连云港的山海文脉,让全国乃至全球都能看见这座城市的文化魅力。”

当一张张印着山海联墨的“苏超”明信片寄往各地,它所承载的已不仅是关于足球赛事的记忆,还有一场“可视可感可参与”的文化传播盛会。传统文化、体育精神和现代传媒在小小纸片中,实现了可触可感的深度融合,传递出港城文脉和山海情怀,让大圣的勇毅、玉兰的温润、书法的雅致、楹联的精妙共融共生。

“当球迷寄一张‘苏超’明信片给友人,既分享了比赛喜悦,又传递了连云港的‘大圣气魄’与‘玉兰温度’。”马平感慨,这种形式让高雅艺术走出“象牙塔”,变得可触摸、可传递。何连海认为,“苏超”明信片为传统文化传承提供了新思路,“传统不是守旧,而是要主动拥抱社会热点。像这次与‘苏超’结合,既让书法有了时代温度,也让体育多了文化厚度”。

如今,“苏超”的热潮仍在延续,而这一纸明信片,正成为江苏文体旅融合发展的别样图景。足球赛场飘起墨香,传统文化走进市井,正如两位创作者所言:“未来若有更多这样的创新,传统文化定能在当代生活中绽放更持久的光彩。”

(江南时报记者 张睿恬)