世界听见中国“瓷塔”的风铃声

日前,南京大报恩寺遗址博物馆内,一个厚重的木箱被缓缓打开——时隔110年,由上海孤儿院孩童手工复刻的“大报恩寺琉璃塔”木质模型,首次回到中国,回到大报恩寺遗址原址。10月1日起,它将作为开馆十周年特展的重点展品展出。

大报恩寺是中国佛教发展史上的一座重要里程碑,如一条绵延不绝的河流,见证了时代的更迭。19世纪,安徒生在童话《天国花园》中写到,风的孩子去往各地旅游,其中一个叫“东风”的孩子旅行归来时说:“我刚从中国来,我在瓷塔周围跳了一阵舞,把所有的钟都弄得叮当叮当地响起来!”童话里所说的“瓷塔”正是位于南京中华门外的大报恩寺琉璃宝塔。

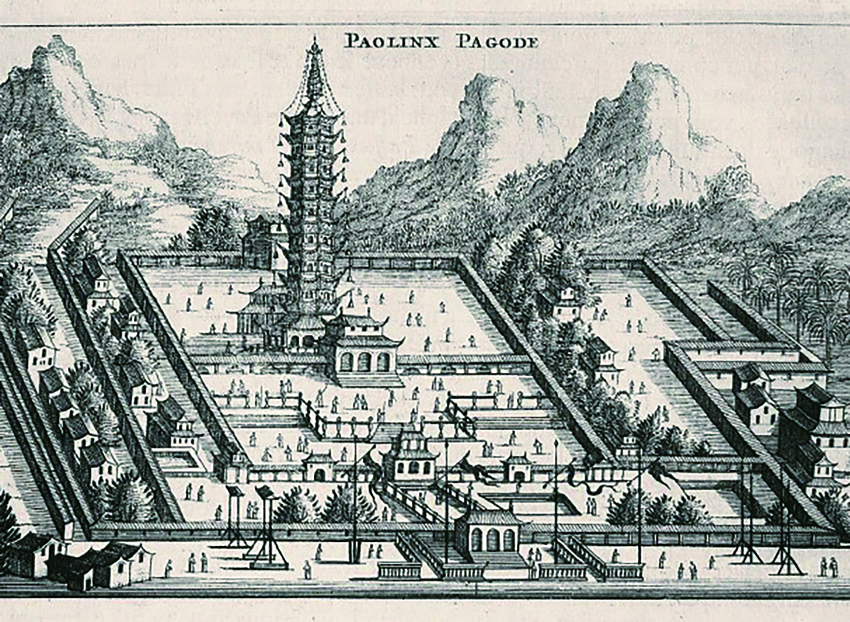

尼霍夫游记中绘制的大报恩寺琉璃塔与大报恩寺整体布局

多次复建,追寻大报恩寺的诞生

古时,大报恩寺琉璃塔九层八面,通体琉璃,塔檐152只风铃随风作响。大报恩寺所在处,正是江南地区第一座寺院“建初寺”的诞生地。

“大报恩寺之名,既是温情的孝道丰碑,也是精妙的政治宣言。”江南文化学者张永祎介绍,其名直指“报答深厚恩情”之意,是明成祖朱棣为感念明太祖朱元璋与马皇后“罔极之恩”所建。寺内正殿分设“碽妃殿”供奉其生母碽妃,“玉皇殿”供奉朱元璋与马皇后,处处彰显慈乌反哺的孝道。

张永祎认为,孝道之下其实暗藏着更深层的动机:朱棣坚信“靖难之役”是佛祖的庇佑助他一举夺位。因此他兴建这座旷世皇家寺院,既为报答释迦牟尼的浩荡佛恩,祈求神佛永佑江山,亦为昭示皇权正统,向天下宣示自己不仅是雄主,而且是至孝之君,以此巩固万世基业。

大报恩寺的历史可追溯到东吴,晋、南朝、宋、元多次更名复建,先后被称为“建初寺”“长干寺”“天禧寺”等。最早的“建初寺”为孙权所建,作为继洛阳白马寺之后的“中国第二座寺庙”,其建成标志着佛教在江东地区的初传,被誉为“江南第一寺”。明代寺庙毁于火灾,明成祖朱棣以报父母恩为名,于原址上重建,正式更名为“大报恩寺”。竣工后,整座寺院金碧辉煌,九层琉璃宝塔彻夜通明,成为中国历史上规格最高的寺院。

1856年,大报恩寺及琉璃塔不幸毁于战火。2008年,考古学家于明代大报恩寺地基之下发现宋代长干寺地宫,出土了包括“七宝阿育王塔”在内的稀世珍宝,以及佛教至高圣物“佛顶真骨”(释迦牟尼佛顶骨舍利)。张永祎认为,这一发现印证了此地绵延千年的佛教中心地位。

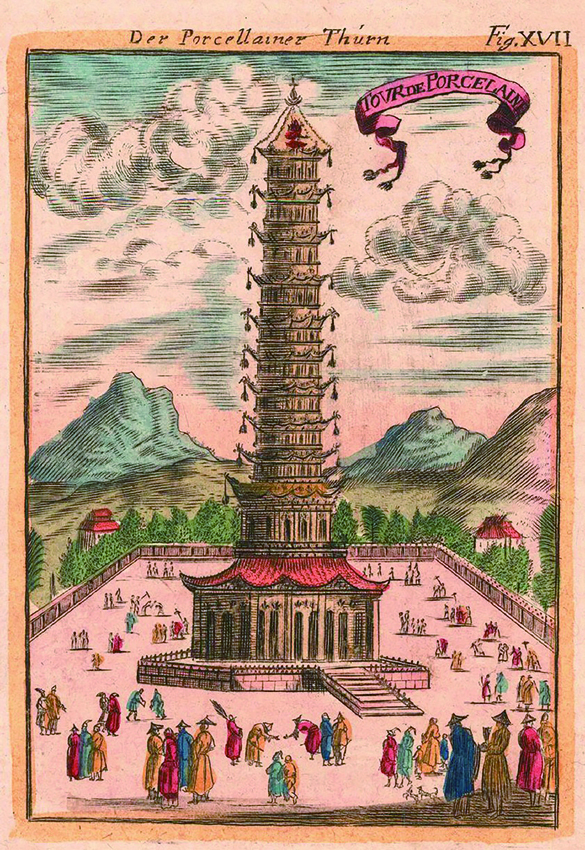

西方画册里的大报恩寺琉璃塔

旷世巨构,彰显精湛的建筑技艺

朱棣倾举国之力营建这座永乐盛世的旷世巨构,工程历时近19载,调集军工良匠逾10万,耗银248.5万两,而当时国库岁入仅约3000万两。张永祎说:“大报恩寺琉璃塔堪称当时中国建筑艺术的巅峰之作,每一块琉璃构件皆经精妙设计,烧造要求极为严苛,成品釉色匀净、完美无瑕。”

琉璃塔最精妙绝伦之处,就是它通体装饰的材料——琉璃。琉璃被视为中国五大名器(琉璃、金银、玉翠、陶瓷、青铜)之首,颜色多种多样,流光溢彩、变幻瑰丽,因此古人也叫它“五色石”。据建筑学家梁思成考证,中国用琉璃砖做塔的面砖始于宋代,如河南开封的“铁塔”。然而,像大报恩寺琉璃塔这样通体砌着五彩琉璃砖的建筑,十分稀有。

据传,在修建琉璃塔时,官府共烧造了三套琉璃构件,一套上塔,其他两套埋入地下,以备更换。南京博物院利用窑岗村琉璃窑遗址出土的构件,成功拼合出琉璃拱门。据专家考证,大报恩寺建造时郑和任“南京守备”,明宣宗朱瞻基还因大报恩寺工期延误,敕令郑和“用心提督”。此外,大报恩寺里还栽种着郑和下西洋带回来的“五谷树”,《金陵琐事》卷三记载:“不但结子如五谷,亦有似鱼蟹之形者,乃三宝太监西洋取来之物。”

大报恩寺琉璃拱门 南京博物院馆藏

风靡海外,世界眼中的“中国符号”

大报恩寺琉璃塔甫一落成,便成为中华文化的重要象征。17世纪,荷兰旅行家约翰·尼霍夫随东印度公司使团来到中国,他在游记中对这座流光溢彩的“瓷塔”赞道:“美轮美奂,巧夺天工,浸染着古老的中国风韵……我要以诗将它凝固,将这座宝塔与世界七大奇迹并置!”后来,尼霍夫的哥哥将其手稿整理并出版为《荷使初访中国记》。

欧洲人心目中大报恩寺琉璃塔的形象,即来自尼霍夫在游记中的描述以及他画的版画:“从外部看,整个建筑有釉面的润滑感,绿、红、黄各色相间。塔身是由不同构件组成的,其安装方式如此巧妙,以至于看上去浑然一体。在各层回廊之间的绿色塔檐下,都悬挂着小铜铎;每当风吹过,这些铜铎便开始晃动并发出令人愉悦的甜美声音。”

“随着游记在西方的广泛流传,大报恩寺琉璃塔逐渐成了西方人眼中的中国代表性建筑之一,被世界视为‘中国符号’,塔的形象常出现在插画、电脑游戏中。”张永祎告诉记者,在《生活大爆炸》《老友记》等知名美剧里,中餐外卖盒上印着的红色宝塔,原型就是大报恩寺琉璃塔。

在中西方的画作中,大报恩寺塔的层数并不一样。明清之际,中国传统宝塔都是奇数层、偶数檐,大报恩寺塔为九层,但是到了欧洲人的画稿上就变为十层。有人说是游记的误导,将有重檐的第一层画作两层;也有人说是西方更欣赏对称、偶数之美,体现了东西方文化的差异。建于1762年的英国邱园宝塔就是一座模仿大报恩寺琉璃塔的建筑,同样也是十层。

张永祎介绍,尼霍夫的游记在1665年以法文出版后,激发了欧洲第一个中式建筑——法国特列安农瓷宫的设计灵感,游记文本及插图也被其他有关中国或亚洲的各类书籍不断引用或广泛改编。直到19世纪40年代,游记仍是欧洲人了解中国的重要知识来源。

(江南时报记者 张梓扬)