大运河作为世界文化遗产,承载着中华民族悠久的历史文化,蕴含着深厚的精神内涵。近日,由江苏省地方志工作办公室组织编纂出版的《大运河历史图谱》(以下简称“《图谱》”)在南京正式发布。这是大运河全域历史图谱的首次系统汇编,也是继《长江历史图谱》《江苏古代城市图志》之后,江苏省在旧志资源专题开发领域取得的又一重要成果。

8月4日,江南时报记者专访《图谱》主编、地方志专家张乃格,从多角度深入解析这部作品,探索大运河文化创新传承的新模式。

江南时报:《图谱》的编纂过程,给您带来哪些特别的收获?背后有哪些鲜为人知的故事?

张乃格:通过《图谱》的选编工作,我更加深刻地认识到中国大运河确实是一项伟大的工程。除了部分天然河道湖泊,大运河绝大部分河段都是古代劳动人民一锹一锹开凿而成的。就京杭大运河而言,全长1700多公里,其背后凝聚的艰辛与智慧,堪称中国劳动人民的伟大创造。

在选编过程中,研究团队也曾有过意见分歧。例如卷首的《运河全图》,绘制于清康熙四十二年(1703年),由河道总督、著名水利专家张鹏翮主持。张鹏翮秉持写实态度绘制运河全貌,真实反映了黄河、淮河、洪泽湖与京杭大运河交汇的复杂态势——图中黄河标为黄色,大运河则用浅绿色表示。这也导致图中展现的京杭大运河蜿蜒曲折,形态独特。因此,在选用此图时,选编团队内部有两种意见,一种认为其形态不够美观,而另一方则坚持应还原历史原貌。尽管意见相左,但经过深入研讨,大家最终达成共识:尊重历史、还原事实是第一位的。因此,《运河全图》得以以其真实面貌呈现在《图谱》卷首。

江南时报:在现有的中国大运河研究或出版物中,《图谱》填补了哪些空白?

张乃格:目前关于中国大运河的出版物虽多,但基本可分为两类:一类以文字为主,辅以少量插图;另一类则几乎是纯图片集,文字说明极少。此次编纂的《图谱》则采取了创新的“分类编图”方式,构建了大运河河道、沿河风情、水利工程、河务管理等相对完整的“谱系”。

《图谱》以京杭大运河全域为编纂视角、以江浙段为选编重点,同时兼顾隋唐大运河。研究团队从两千多种古代方志、舆地图、政书、兵书等文献中,精心遴选河道图、水运工程图、沿河风情图、河署河务图等编纂而成。河道图力求其“全”,覆盖运河沿线所有府、州、县;水运工程图、沿河风情图、河署河务图力求其“特”,突出地方特色与历史文化积淀。

我们还采取图文并茂、相辅相成的编纂方法。全书涵盖古运河图、京杭大运河全图、京津冀运河图、山东运河图、苏北运河图、淮扬运河图、江南运河图、浙东运河图、河署河务图9个部分,“古运河图”再现隋代运河原貌,“运河总图”展现明清运河全景,“运河分图”则自北向南纵览地域风光。图像均清晰标注资料来源,并附相关史实文字,利用精炼的图片说明,能让读者更直观地理解图片内涵。

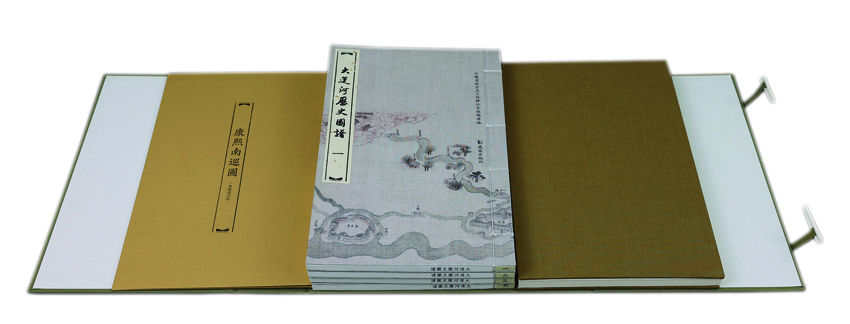

此外,《图谱》还包含彩色经折装的首卷和卷末各1卷,合装为1函4册。在装帧设计上采用线装与经折装结合的装帧形式,运用“金镶玉”修复工艺,不仅还原了传统古籍保护中特有的形制特点,还增强了视觉美感。这种独特的编纂和装帧形式,在同类出版物中较为罕见。

江南时报:书中收录了哪些最具代表性或首次系统公开的史料图像?

张乃格:卷首的《运河全图》首次以高清、大图的形式正式出版面世。它不仅是治河通运的重要历史见证,更是研究运河史、黄河史、淮河史的珍贵资料。原图为距今300多年的册页装,为了避免册页形式对画面整体性的割裂,我们将其创新性地改为经折装。这幅经折装长卷全长超过20米,展开后犹如一条腾飞的巨龙,生动展现了京杭大运河从浙江杭州一路北上,直抵北京,蜿蜒千里,泽润天下的雄伟气势。

在出版过程中,我们还运用现代技术对原图进行了精心修复,清除了一些污渍、霉点等历史痕迹。最终呈现的效果得到了原图收藏机构——天津图书馆的高度认可和满意。

江南时报:在浩如烟海的史料中搜寻、甄别与大运河相关的可靠图像,最大的困难是什么?如何确保图像信息的准确性和权威性?

张乃格:《图谱》看似仅历时一年编纂,其实建立在深厚的前期积累之上。首要挑战在于系统梳理庞杂的文献,研究团队需涉猎沿河相关的省、府、州、县志乃至乡镇志,种类约达2000种,此外还有大量的水利志、地理志、军事志等,须具备扎实的文化功底以解读竖排繁体古籍。再者,必须熟悉运河历史脉络,否则无从着手。江苏省地方志工作办公室2019年编纂《江南大运河历史图谱》的经验,为本次工作奠定了重要基础。

我们在选编这本图谱的时候遵循三重标准。第一,有文献价值,即所选图片须具备突出的史料代表性;第二,有文物价值,即这幅图能体现珍稀重要性;第三,有观赏性,能够适应读图时代传播需求。三者缺一不可。

此外,坚持“最小单位优先”原则:例如,若省志、府志、县志同时收录某地(如练湖)图像且清晰度相当,优先选用县志——因其地理范围小,描绘往往更精确集中。

江南时报:您认为当下在保护、传承和活化利用大运河文化遗产方面,最需要关注和解决的问题是什么?如何去解决这些问题?

张乃格:我认为当前存在几个突出问题。首先,虽然各地都在打造运河游览项目,但这些游览的体验基本同质化。比如扬州的古运河游览、淮安的里运河游览以及南通的濠河游览等本质上没有太大区别。其次,我们在很多运河游览区看不到当地居民,没有沿线老百姓生活的运河是缺乏烟火气的。再有,大多数运河游览区多在码头、水质等自然景观着力,忽视文化内涵的挖掘与呈现。还有一个问题是,各运河游览点缺乏关联与体系感。

想要避免同质化,可以立足本地资源,发展特色项目,如精品民宿、银发经济等。提升游览区的文化底蕴,就要深入挖掘运河历史故事,比如康熙下江南避雨夜宿农家,题写“太平庄”典故,我们可以将其编撰成册并通过多种渠道向游客讲述,增强游览趣味性与文化积淀。甚至还可以设计主题线路,如“乾隆下江南路线体验”。

关于运河游览区孤立存在的问题,我认为应当考虑构建运河遗址展示体系,比如将游览区与上游归仁堤、下游清口及洪泽湖、泗州城等关联点系统整合展示。具体方案可由相关部门深入研究。

江南时报:关于《图谱》,您认为有必要向社会推荐的信息有哪些?

张乃格:《图谱》的核心价值在于,它为理解当下经济社会发展提供了直观的历史参照。其出版若能帮助大家坚定文化自信、唤醒历史记忆,进而激发社会各界参与地方建设的热情,便实现了重要目标。研究大运河的鸿篇巨制有很多,但若要在最短时间内系统把握其古今变迁,《图谱》无疑是极佳的选择。

(江南时报记者 杨爽 张雅倩 摄影 袁宇韬)