经济文化稳步推进 全国绘画中心地位形成

——清朝江苏的行政区划、经济发展及其绘画艺术的发展

□ 赵启斌

清朝初期,为了管理的需要,于顺治二年(1645)改南直隶为江南省,后又分置左、右布政使司管辖江苏及安徽地区。康熙六年(1667),又对安徽、江苏两地分而治之,以右布政使司管辖江苏省大部分地区。布政使司简称省,江苏自此开始建省。雍正年间,安徽、江苏两地分治完全实现,但仍然以江南省为称谓,江苏全省则辖江宁、镇江、常州、苏州、松江、徐州、淮安、扬州八府和太仓、海、通三直隶州之地。清朝是江苏绘画在全国占据绝对主导地位的又一特殊历史时期。

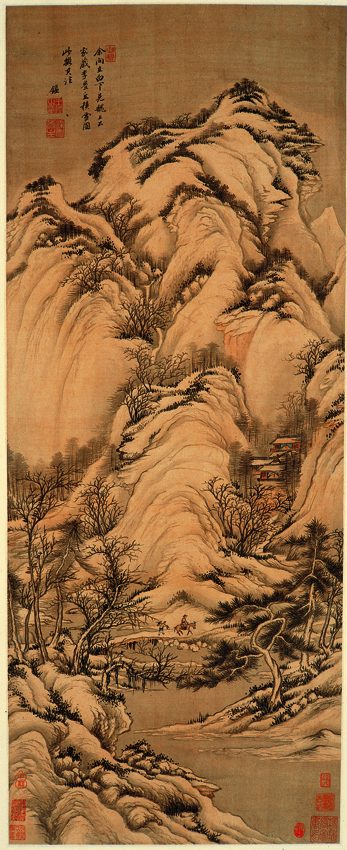

王鉴《积雪图》 南京博物院藏

清朝的前期和中期,封建统治占据主导地位,西方殖民势力尚未入侵,江苏的经济仍然按照正常的轨迹向前发展,经济优势为绘画的发展奠定了基础。江苏农业经济基础雄厚,南京、苏州成为丝织业中心,松江、太仓、常州、常熟、昆山等地成为著名的产棉区和棉布纺织区,松江成为棉纺业的中心。清代江南六省漕粮共为431万石,江苏为129万石,占七分之二。苏州一府税收,可抵浙江全省,松江一县的税收占据苏州的30%,承担旗丁运费银近130万两,可见苏松地区经济富庶的程度。此阶段江苏的工商业也很发达,利润超过农业。清代以来,江苏盐业进入鼎盛阶段,扬州地区成为重要的食盐产出区,盐的产量在全国占据首位。仅扬州一地,每年便有10亿斤食盐运出,并且出现了动辄拥有千万两资本的大盐商,资本在百万两者已为小户。每年盐商所得总利润达1600万两左右,而当时全国税收收入仅2000余万两,盐税成为此一时期政府最为主要的税源之一。乾、嘉时期,扬州百十家商贾蓄资亦达七八千万计。据史学家何炳棣统计,1750年至1800年,盐商中仅运商每年即可获得利润500万两,半个世纪共获利润25000万两。一些盐业界的盐商巨子,两三代便可积资千万两以上。自雍正十一年(1733)至嘉庆九年(1804),除征收正税之外,两淮盐商共报效朝廷银两亦达2600万两,可见盐商囤积的财富之巨。没有盐业所带来的巨额财富,扬州作为一个中等城市,是不可能出现如此辉煌的学术成就、艺术成就的,更有扬州画派的产生。江苏地区农业、商业、手工业的兴盛,城市的发展,直接促进了江苏绘画的进一步发展,南京、苏州、松江、扬州、镇江等地成为画家和重要绘画作品诞生的重要区域。

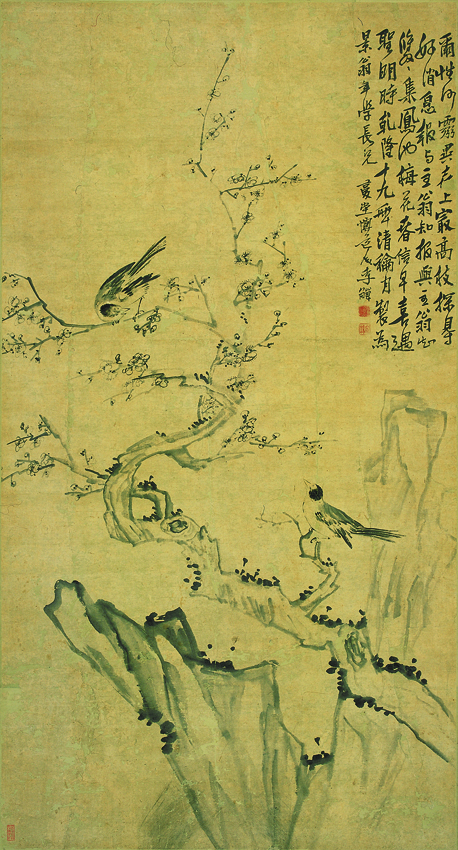

李鱓《喜上眉梢图》 南京博物院藏

此时,大型类书在江苏纷纷出现,考据学、金石学兴起,江苏进入了整理典籍、进行文化总结的历史时期。这也是思想解放的历史时期,在历史、文学、科学、艺术等领域出现了诸多著名的思想家、文学家、历史学者,顾炎武、曹雪芹、钱大昕、毕沅、姚鼐、段玉裁、洪亮吉、孙星衍、焦循、阮元等都是著名的文化学者、文学家,他们的创作活动及治学精神,为清代江苏绘画的发展提供了非常难得的文化基础和社会土壤,也为后世留下了许多珍贵的文化遗产。

在前朝的绘画基础上,江苏绘画业繁盛,画家之多,流派之广,都达到了历史的新高度。据不完全统计,清代有案可稽的画家5869人,其中江苏2726人,占全国画家总数的46.4%。以地区为例,有关文献统计,苏州画家876人,扬州画家559人,常州画家355人,常熟画家718名……绘画从业人员之多,实属罕见。不仅如此,这一时期,其他地区绝大多数重要的画家,都曾来过江苏,或宦游、或游历、或求学,或进行绘画创作,甚至有相当多的画家长期寓居江苏,成为江苏地区的新移民、江苏本地绘画群体的重要组成部分。这一时期,除了明末以来的绘画流派,如“曾鲸画派”“金陵画派”等继续活动外,江苏还诞生了许多新的绘画流派,如“常州画派”“虞山画派”“石涛画派”“扬州画派”“指头画派”“新罗画派”“二袁画派”“镇江画派”“清代女性绘画流派”等等,都是这一时期非常重要的绘画流派。许多画派不仅仅在江苏产生了广泛的影响,而且在全国乃至东亚、东南亚地区都有着广泛的影响。

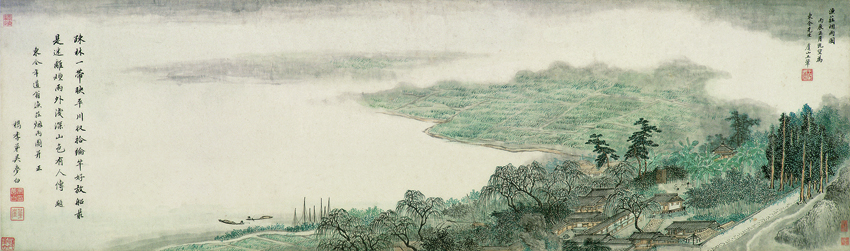

王翚《渔庄烟雨图卷》 南京博物院藏

清朝前期(1644—1840),江苏绘画在继明代中、晚期形成的传统上进一步开拓和发展,无论是绘画实践还是绘画理论方面,都取得了非常突出的成就。首先是“明遗民画家”和“正统派”画家的出现,这是江苏绘画史同时也是中国绘画史上值得关注的亮点。由于明清易鼎,在清初出现了庞大的遗民群体,其中有相当数量的人擅长绘画,如石涛、龚贤、髡残、程正揆、程邃、查士标、恽寿平等,客观上为清代提供了高素质绘画人才。作为遗民之渊薮,遗民画家群体在江苏的集中出现,也使江苏绘画在清初画坛放射出耀眼的光芒。遗民画家的绘画作品大多包含深沉的思想内容,“墨点无多泪点多”“苦泪交千点”,画家用笔墨表达个人丰富的情感,通过作品寄托了山河破碎的亡国之痛和古今兴亡之悲。这一批画家的绘画特征之鲜明、绘画思想之活跃,作品具有深邃的情感内涵和强烈的时代气息,为中国画带来了新的绘画因素和发展契机。遗民画家的绘画创作确实体现出深邃的思想性和精湛的艺术性的高度统一,有着画家对现实世界的真切感受和鲜明的时代精神的体现。

被清朝最高统治者认可的“正统派”,是清初较早出现的重要绘画流派,创始人大多是江苏地区的画家。他们长期在江苏生活并进行绘画创作,成为江苏绘画在清代发展到新阶段的重要象征。有许多“正统派”画家也是遗民群体画家中的重要一员,入清后他们多隐居不仕,以从事绘画创作寄托自己的文化价值和道德理想,但由于他们的画风为清廷所赏识,逐渐发展为占据主导地位的审美基调,在全国产生了颇为深远的影响,成为清代最为重要的主流画风之一。这一时期,江苏画坛也呈现出多元化的发展趋向,画派林立,在这里几乎都能找到各种绘画风格的发展脉络。清代中期“扬州画派”的出现,则集中体现进一步市场化后职业画家绘画发展所表现出来的新的因素和特点。清代前期也是各种绘画技法都已经完备,重新进入新的探索区域取得重大成就的时期,由于水墨写意技法的日趋完善,“水墨写意”“引书入画”等进入发展繁荣阶段,不断将写意花鸟画推向新的境界。

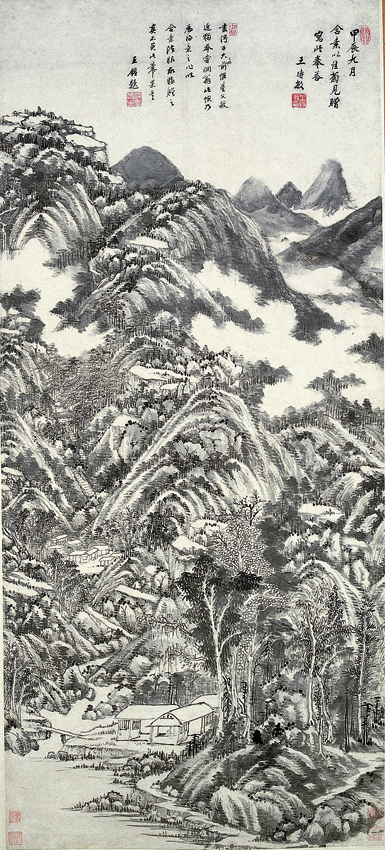

王时敏《答赠菊作山水图》 南京博物院藏

清代也是江苏绘画理论、画史、画论进入总结、集大成的重要历史时期。石涛的《石涛画语录》、龚贤的《画诀》《龚半千授徒画稿》、周亮公的《读画录》、王时敏的《西庐画跋》、恽寿平的《南田画跋》、吴历的《墨井画跋》、笪重光的《画筌》、王原祁的《雨窗漫笔》《麓台题画稿》、王翚的《清晖画跋》、邹一桂的《小山画谱》、王昱的《东庄论画》、朱泽况的《画法举要》、郭础的《画法年纪》、金农的《冬心杂画题记》、郑燮的《板桥题画》、李斗的《扬州画舫录》、范玑的《过云庐画论》、钱泳的《履园画学》、高其佩侄孙高秉编纂的《指头画说》、丁皋的《写真秘诀》、蒋骥《传神秘要》、谭少云的《海陵谭家书画舫》、汪鋆的《扬州画苑录》《清湘老人题记》《十二砚斋录》、王学浩的《山南论画》、汤贻汾的《画筌析览》、盛大士的《溪山卧游录》等,都是江苏地区出现的有关绘画理论的重要著述,林林总总,不下数百部之多。不仅如此,一些介绍、研究西洋绘画的著作也开始陆续出现,如曾管理淮关税务的年希尧,于雍正乙酉年(1729)出版了著述《视学精蕴》,此书于雍正乙卯年(1735)重新刊印,是我国清代中期出现的比较重要的一部画学专著,也是我国最早研究欧洲绘画技法——“透视学”的专著。此书的出现,在中西绘画交流史上具有重要的意义。

这一时期亦是自觉“师造化”、走向写实性山水画创作和师法古人走向师法宋元绘画创作观念发生分化的时期。他们依据自己的学识素养、文化结构、生活阅历和审美爱好,各自走出了新的绘画创作之路,进一步奠定江苏绘画呈现的多元化发展的历史格局。以“四王吴恽”为代表的“正统派”主张师古创新,在前人的基础上充分发挥笔墨性情的表现力,使绘画表现出非常深厚的儒雅气息和笔墨情调。自清代初期以来,次第出现的“金陵画派”“扬州画派”“京江画派”的画家,都在笔墨以及金石写意、写生上走出了新的创作道路。以遗民画家髡残、龚贤等人为代表的“金陵画派”画家和“扬州画派”的开创者石涛均深刻认识到“外师造化”的重要意义,主张在接受传统、师法古人的基础上走自我创新、向大自然寻求出路的绘画创作路线,其中,以石涛所提出的“搜尽奇峰打草稿”的绘画观念最具有代表性。在向自然取法的基础上,石涛、髡残、龚贤及其“金陵画派”其他画家、程正揆、“镇江画派”的画家等,都主张写实,主张从自然山川中汲取创作灵感和绘画创作的题材。遵循这一绘画创作方法,江苏地区相当数量的“师法造化”的画家都在各自所熟悉的自然景物中获得了绘画创作的灵感和素材。

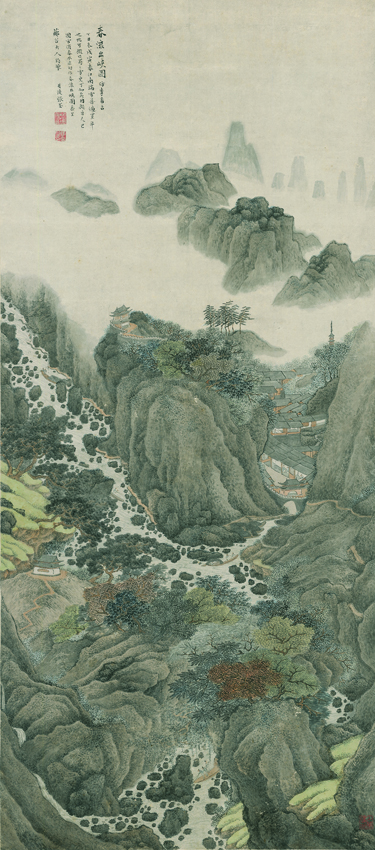

张崟《春流出峡图》 南京博物院藏

石涛的创作观念“笔墨当随时代”的提出,已经充分彰显绘画创作与政治关系的重要意义。这在我国古典绘画思想中亦是一次重大突破,是将绘画“成教化、助人伦”的政治教化功能在新的历史时期所作出的进一步的开拓和深化,并使其在绘画创作实践中具有切实的可操作性,是新的历史条件下绘画观念的新发展。不仅清初的石涛、髡残、龚贤等明遗民画家的绘画创作验证了这一绘画观念的现实意义,康熙晚年及乾隆年间屡屡出现的“南巡图”等带有政治性色彩的山水画创作,也都体现此价值,而这些画作相当一部分是由江苏籍画家完成的。在绘画创作中追求艺术性与思想性的高度统一,“笔墨当随时代”这一绘画观念的出现,显然有着历史的必然。无论是被动地接受创作还是主观上的自觉表达,江苏画家都已经进一步意识到绘画与现实、绘画创作与政治需求之间的微妙且密切的关系。清代以来,这一观念意识的被重视,对后来山水画的创作走向无疑产生了极为深远的影响。

在肖像画理论研究领域,江苏的绘画理论家也作出了独到的贡献。丹阳人丁皋和曾祖丁雨辰、祖父丁俟侯、父亲丁新如、儿子丁以诚等,都以写真闻名,一家五代致力于肖像画的创作,其《写真秘诀》所提出的肖像画理论自然是多代、多年积累的心得。“以神写形”的提出,是在中国“形神论”观念基础上提出的人物画、肖像画创作新观点。这一绘画理论已经注意到肖像画画家的主观能动性的发挥,注意到肖像画画家本人对绘画对象的把握、抽象、提炼、概括的能力,以及这一能力在创作中的重要作用。

清代,正是江苏经济文化的稳定发展、充分的沉淀积累,带来了绘画业的繁荣,江苏地区也进一步确立了全国绘画中心的地位,为近现代继续引领全国绘画业走出了坚实的一步,谱写了辉煌灿烂的历史画卷。

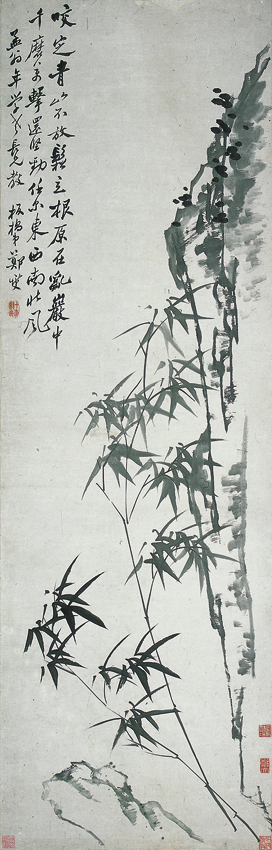

郑燮《扎根乱岩图》 南京博物院藏