夏日炎炎,江苏南通如东县的虾塘边,迎来了一群特殊的访客。苏州科技大学环境科学与工程学院“菌临添虾”乡村振兴队的年轻学子们,平均年龄仅二十岁,深入南美白对虾的养殖世界,学习虾的传统养殖方式,调研创新技术落地的可能性,向农户科普新技术,助力推动乡村振兴。

图1队伍风采

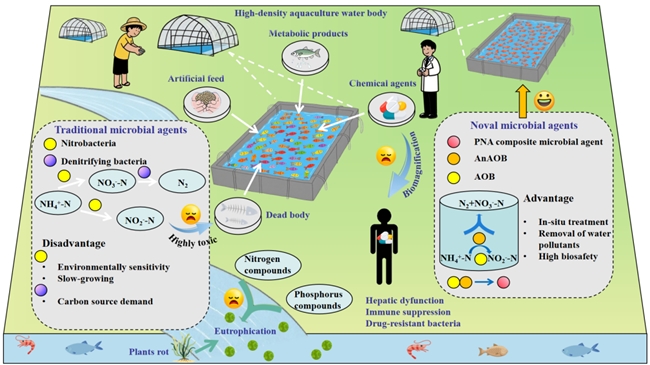

经过实践调研得知,南通作为全国重要南美白对虾产区,由于市场需求的增长使部分养殖户盲目扩大养殖规模,导致水体中营养物质被分解,产生大量有机污染物和有害气体,严重危害水产虾类的健康生长,现阶段最主要的目标是解决水产养殖高密度化进程中的水质污染问题。部分亚硝化-厌氧氨氧化(partial nitrification and anammox, PNA)是一种新型生物脱氮工艺。其核心机制包含两个连续阶段:第一阶段由氨氧化菌(AOB)介导,将进水氨氮(NH4+-N)约54%的比例氧化为亚硝酸盐氮(NO2--N);第二阶段则由厌氧氨氧化菌(AnAOB)主导,在厌氧条件下同步消耗残留的NH4+-N与第一阶段生成的NO2--N,最终实现高效脱氮。实践指导老师团队创新提出利用该技术实现“原位净化”方案:通过向养殖塘投加复合菌剂,直接降解水体中的含氮污染物。该技术相较传统处理方式可实现降本增效,且无需额外设备,尤其适合中小型养殖户推广。本次实践依托此原理,为在现实中应用的可能性进行实地调研。

图2技术应用原理

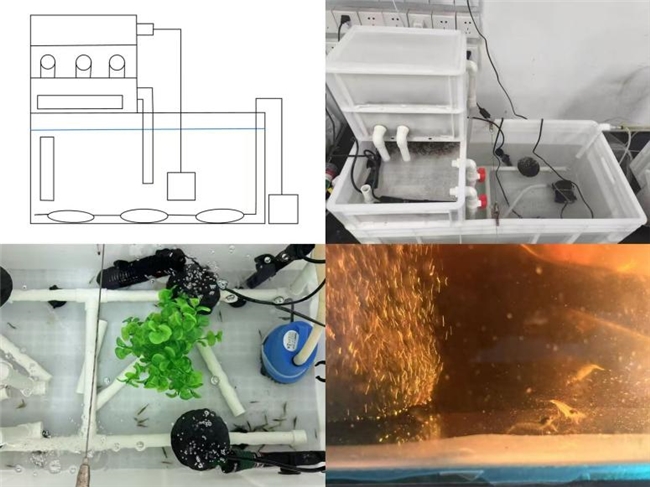

前期的实验也是本次实践必不可少的一部分。早在2025年3月,团队便在学校实验室搭建起微型养殖系统:设计水箱模拟虾塘生态,养殖了300尾南美白对虾苗在可控环境下生长。队员们轮流监测记录数据,发现投加复合菌剂后,水体氨氮和亚硝酸盐浓度显著降低,为田间应用奠定基础。四个月间,团队完成3组对照实验、每日水质检测、100组数据比对,验证了菌剂应用的可行性。

图3模拟养殖过程

带着实验室的成果和满腔热情,队员们穿上胶靴,深入如东县的养虾场。走访如东县养殖场后,团队梳理出三大痛点:30%的日换水率推升成本、抗生素滥用导致存活率降低、氨氮污染威胁水域生态。他们不仅详细讲解菌群协同工作的科学原理,更拿出直观的实验数据图表,向将信将疑的虾农们展示处理组与未处理组水质的显著差异。面对虾农们关切的问题,队员们耐心解答。技术的可行性与展现出的经济、生态双重效益,点燃了虾农们的兴趣和希望。实践的过程,也是学习与淬炼的过程。

虾塘边的烈日,在年轻的脸庞和手臂上烙下了印记,也在他们心中刻下了对“三农”更深的认知。老渔民一句“清水养壳、浑水养肉”的投饵口诀,让他们惊叹乡土智慧有时能让课本理论成为现实;得知仅仅0.1mg/L的亚硝酸盐氮波动就可能影响虾农半年的收成,他们深刻体会到精准调控技术对虾农生计的极端重要性;目睹养殖户凌晨巡塘的背影、暴雨中抢修增氧机磨破的掌心,冰冷的实验数据在他们心中有了沉甸甸的温度和分量。

图4实践调研记录

一周的实践结束,队员们的行囊里装满的污水样本,相机里存满了虾塘的影像资料。但更重要的是,他们带走了虾农们的期盼和实践中获得的真知灼见。指导老师的话掷地有声:“把论文写在大地上,才是环境学科的价值所在。技术落地,才能实现生态保护与经济发展的双赢。”

图5农户现场检查虾健康状况

这堂行走的思政课,不仅用科技创新之笔为乡村振兴描绘了新图景的一角,更让年轻的同学们明白:知识和技术只有真正带进田野,才能照亮希望。塘边的七月骄阳,终将淬炼出更接地气的解决方案。(图文/“菌临添虾”乡村振兴队)