1945年8月15日,日本正式宣布投降。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,各种纪念活动次第而来。今天,我们简要回顾和盘点一下与抗战有关的虚构或非虚构文本,挂一漏万,排列不分先后,水平参差不一,侧重各有不同,也算是不忘历史、打捞记忆的一种小小努力。

1.《中国抗战史演义》。此一文本出版在抗战胜利后不久,是来自江南宜兴的一位聋哑人克服困难撰就此书,他叫周楞伽。也许此文本有诸多不足,涉及到长城抗战,刘汝明等还表示过不满,但它是较早的一个文本,虽然较少有人提及,还是不忍其湮没在历史尘埃之中,在此简略举例,以示尊重。

2.《虎贲万岁》。张恨水著述多多,有人说他有140多部作品,甚至有人说他是鸳鸯蝴蝶派,他的作品多被拍摄成影视剧,影响广泛。当年的散原老人就很喜欢他作品的通俗易懂市井烟火,而他的《虎贲万岁》,说是小说,按照时下时髦的说法则更近似非虚构,此文本中几无虚构人物,事件也都是真实发生。张恨水写的是常德保卫战,属于长沙会战中的重要组成部分,全师将士几乎全部壮烈殉国。如此喋血,如此卫国,任何漠视与熟视无睹,都是严重的历史虚无主义与实用主义。此书写成于80年前,它在张恨水的作品家族中也许并不显赫耀眼,却非常独特。团结出版社社长梁光玉是此书当年的责任编辑。

3.《伪满洲国》。二战终止在80年前,没有争议。欧洲战场结束,苏联对日宣战,美国也先后向日本本土广岛、长崎投掷原子弹,中国武装力量向日本发起最后一战。迟子建的小说,虽然并非全是反映在白山黑水之间的抗联故事,却是全景式描述伪满洲国这一怪胎的长篇作品。这一作品的厚度深度远超她的《额尔古纳河右岸》。

4.《四世同堂》。抗战爆发后,老舍离开北平,辗转到大后方,在兵荒马乱中,写出《四世同堂》第一部。抗战胜利,他到海外有年,继续这一小说的创作。归国之后的老舍先生,仍旧不忍放弃,勉力完成这一长篇。老舍先生在1966年投水自尽,但他的这部最为宏大的作品起始在抗战,描绘抗战中的古都,令人回味无穷。

5.《抗日战争》。王树增是影响巨大的报告文学作家,他关于朝鲜战争、长征、解放战争,甚至就1900年、1911年都有全景式描述。他的《抗日战争》完成于抗战胜利70周年之际,洋洋三大册,是以文学语言历史笔法完整呈现十四年抗战的长篇巨著。此书,一版再版,成为畅销书。原南京军区作家徐志耕写有《淞沪会战》《南京大屠杀》等,也有人写正面战场的几大会战,但考虑到王树增是全面呈现,也就以他为代表。

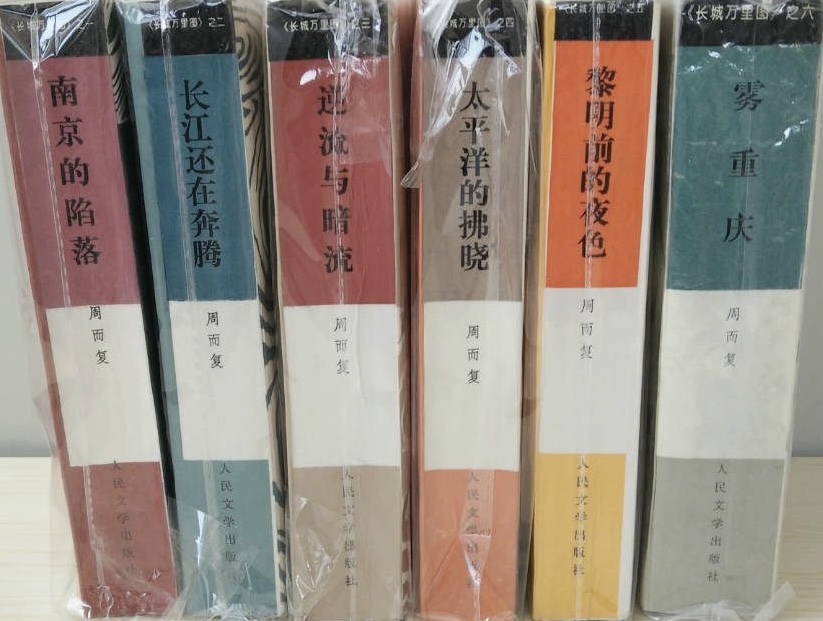

6.《长城万里图》。已故作家周而复潜心贯注写出这一宏富长篇,有《南京的陷落》《雾重庆》《逆流与暗流》《太平洋的拂晓》《长江在奔腾》《黎明前的夜色》等六卷本,势沉力雄,大气磅礴,纵览战争风云,写尽艰苦卓绝、跌宕起伏。

7.《战争和人》。王火是南通如东人,后长期生活在四川成都。他的 《战争和人》三部曲,有《月落乌啼霜满天》《山在虚无缥缈间》《枫叶荻花秋瑟瑟》等,他也以此作品获得茅盾文学奖。王火以童霜威及其家庭的命运变迁为主线,时间跨度从抗战前到抗战胜利,视野宏大,展现国统区、沦陷区复杂的社会政治图景和各阶层人物的命运沉浮,追求史诗风格。重庆作家范稳有《吾血吾土》角度新颖,结构巧妙,思考深入,令人唏嘘。

8.《黄河东流去》。已故作家李准的长篇小说,以1938年日军进入苍茫中原,溃退南逃的国军奉命扒开黄河花园口大堤,淹没河南、江苏、安徽三省四十四县,一千多万人遭灾的历史事件为背景,描写了黄泛区人民从1938年到1948年所经历的深重灾难和可歌可泣的斗争。此作品也曾荣获茅盾文学奖,可与另一获得过茅盾文学奖的刘震云的《温故一九四二》相比照,刘震云的此小说虽然是短片,近乎小品,却有李准长篇小说的提纲缩写的功效。

9.《红高粱家族》。莫言是诺贝尔奖文学奖得主,他的《丰乳肥臀》多写抗日战争的山东故事,而其《红高粱家族》似乎影响更大,也是其成名之作。此小说因张艺谋导演的同名电影而红极一时。

10.《亮剑》。都梁的此一小说,因与影视剧的互动而影响巨大,也因对当时活跃在敌后的国共之间的合作与纷争的呈现而引人注目。都梁还曾有《狼烟北平》等,影响似不如《亮剑》。他的《大崩溃》围绕日军“一号作战计划”展开叙述,展示正面战场,多角度,多层面,多人物,应该属于超过《亮剑》的扛鼎之作。

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。传闻一战百神愁,两岸强兵过未休。谁道沧江总无事,近来长共血争流。不在以上书单,并不意味着其它文本就如何如何。实际上,邓一光的《人,或所有的士兵》以1941年香港沦陷为背景,以郁漱石被俘之后的经历来展示抗战的另一角落,复杂,写实,新人耳目,不同凡响。多年前,多人熟知刘流的《烈火金钢》,此文本以冀中平原的敌后抗日为背景,讲述史更新、肖飞等英雄人物带领群众与日伪军斗智斗勇的传奇故事;冯志的《敌后武工队》, 根据亲身经历生动地描写了冀中平原一支八路军武工队深入敌占区,发动群众、打击汉奸、瓦解敌军、建立秘密抗日政权的故事。冯德英的《苦菜花》以胶东半岛的农村为背景,描写一普通农村家庭在抗战中的遭遇和成长,展现普通民众尤其是妇女在战争中的巨大牺牲和坚韧不屈。李英儒的《野火春风斗古城》讲述抗战后期八路军某部团政委杨晓冬潜入华北某日伪占领的城市,在地下工作者金环、银环姐妹等配合下,开展策反、瓦解敌伪工作的惊险故事。袁静、孔厥的《新儿女英雄传》以牛大水、杨小梅等人的成长和斗争为主线,反映冀中白洋淀地区雁翎队农民在共产党领导下组织起来抗日的故事。徐光耀的《小兵张嘎》虽然不是长篇小说,但其影响力巨大。梁斌的《红旗谱》三部曲中的《烽烟图》等。因这些文本多集中华北敌后,实在不能一一罗列。其他还有萧军的《八月的乡村》 描写“九一八”事变后,东北磐石地区一抗日义勇军在艰苦卓绝的环境之中与日寇浴血奋战的故事。孙犁的《风云初记》、刘知侠的《铁道游击队》、雪克的《战斗的青春》、徐贵祥的《历史的天空》等也都属于抗战题材小说,拥有一定的影响。

八十载云烟过往,八十年众志成城,八十年没齿难忘,八十年念兹在兹。文本是一种记忆,文本是一种昭示,文本是一种提醒,文本是纸墨上的永远留痕。