2025年6月18日至22日,南航金城学院国际商学院“湖颖新芒”社会实践小分队踏上浙江湖州的土地,开启了为期五天的“非遗与老街的青春对话”暑期社会实践活动。本次活动以湖笔文化为核心,通过文脉探访、技艺体验、文化交流等形式,让青年学子深入感受非遗魅力,为传统手工艺传承注入青春活力。

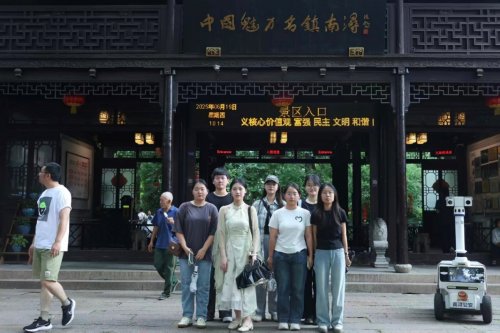

2025年6月18-19日,团队在南浔古镇文旅工作人员的带领下开展“文脉探访”行动。

队员们先后走访张石铭旧宅、小莲庄、百间楼等历史遗存,在砖雕门楼前聆听中西合璧的建筑传奇,于荷花池畔细品碑刻上的笔墨韵味,沿临河廊柱记录古镇居民的日常生活场景。斑驳的墙面、青石板上的青苔、石阶上洗衣闲谈的居民,都成为队员们镜头下用来描绘非遗故事的珍贵素材。古镇之行,不仅让队员们领略了水乡古镇的独特魅力,更对接下来的湖笔传承探索充满期待。

“一部书画史,半部在湖州。”这句流传已久的俗语,道出了湖笔在文化艺术领域的重要地位。作为文房四宝之首,湖笔不仅见证了数百年的制笔业与书画史,更承载着中国毛笔发展的巅峰技艺。在被誉为“湖笔之都”的善琏镇,队员们了解到,相传秦朝大将蒙恬曾在此改良制笔工艺,选取兔羊之毫“纳颖于管”,开创了湖笔制作的先河。这一技艺代代相传,使善琏镇成为湖笔文化的核心传承地。

在中国湖笔文化馆,近300件湖笔及制作工具的展示,全面呈现了湖笔文化的发展历程。6月20日,“湖颖新芒”小分队的成员们走进湖笔文化馆,墨香与木作的气息便裹着历史感扑面而来。成员们首先驻足于序厅的“湖笔溯源”展区,听讲解员细数从战国“楚笔”到元代“湖笔甲天下”的演变,玻璃展柜里泛黄的古笔实物与动态投影的制笔流程图相映,让课本里的“文房四宝”有了具象的模样。

参观期间,小分队成员们还偶遇了来自发展中国家乡镇企业发展与减贫脱贫研修班的国际友人,双方围绕湖笔进行了简短的交流,国际友人对“蒙恬改良湖笔,纳颖于管”的历史传说及笔头杂毛剔除的精细技艺赞叹不已,湖笔也成为此刻中外文化交流的鲜活载体。

6月21日,小分队又参观了蒙公祠和善琏美术馆等地方,蒙公祠是善琏历代笔工祭祀笔祖蒙恬的地方,善琏美术馆里陈列了众多书法作品,这些都承载着湖笔传承的精神脉络。

6月22日,小分队进入善琏湖笔厂,亲自去参观了湖笔的制作过程并上手体验制作湖笔。在湖笔制作体验中,大家重点参与了“择笔”工序,运用专业工具剔除笔头杂毛,经过上浆、整形和固定等步骤,亲手制作出属于自己的“状元笔”。

在老工匠王师傅的悉心指导下,队员们系统学习了湖笔“选料、水盆、结头、装套、镶嵌、择笔、刻字”七大工序的核心逻辑,王师傅还讲解了水盆工序中羊毛的脱脂、梳理环节,辨别优质笔料的基本方法。从最初面对工匠不知如何提问,到后来能针对性探讨“不同羊毛脱脂时间差异”“刻字环节的身份标识意义”,队员们的专业交流能力在实践中不断提升。在参观制作的过程中,水盆工序里师傅指尖翻飞梳理羊毛,择笔时手持特制工具精准剔除杂毛,精湛技法让大家屏息观察、轻声记录,更直观触摸到传统技艺的匠心温度。

实践过程中,老工匠们提及的现状让队员们感触颇深:湖笔曾因书写需求鼎盛一时,如今却面临年轻人不愿学、市场需求减少的困境。这一现实引发了团队对非遗传承的深入思考 ——如何让老技艺融入现代生活?经过热烈讨论,大家提出结合文创设计开发便携湖笔套装、通过短视频展示制作过程等传播思路,让湖笔文化年轻化、时代化。

此次实践让队员们收获颇丰。大家不仅深入了解了湖笔的源流历史和文化象征,知道善琏湖笔多次作为“国礼”馈赠国际友人的荣耀,更在亲手实践中掌握了制笔技艺要点。此外,队员们的文化传承思考能力和实践能力得到显著提升,深刻理解了非遗作为“民族情感寄托和文化认同基础”的重要意义。

实践团队表示,返回校园后将通过制作推文和视频等方式,分享在湖州的实践经历,打破大学生与非遗之间的距离感。“每一份关注、每一次制作,哪怕很微小,都是对技艺的支持与传承。”正如队员们所说,这次实践不仅是一次文化之旅,更是青春与非遗的深度对话,他们希望以实际行动让湖笔这样的老手艺,成为当代青年看得见摸得着的文化自信。(“湖颖新芒”实践小组 供稿)