这不是一次普通的研学活动,而是一场以文学为纽带,穿越古今、融汇人文的沉浸式城市探索,告别枯燥的课本,走进“行走的课堂”,在南京这座“世界文学之都”的脉络深处,亲手触摸历史、感悟文化、收获成长!

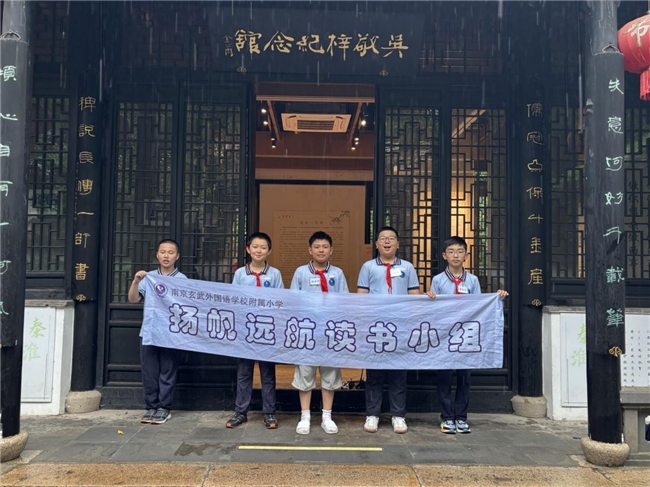

6月28日,南京玄武外国语学校附属小学的扬帆远航读书小组开展了“跟着《儒林外史》探秦淮”户外探访研学实践活动,队员们冒着雷暴来到夫子庙秦淮风光带,在实景中开展了一场别开生面的研学实践活动。本次活动通过“真听、真看、真感受”沉浸式解读《儒林外史》,以秦淮河为起点,打开南京“世界文学之都”的大门,在走读中了解秦淮河两岸的千年文学沉淀,理解阅读的意义。

Part1——读书小组寻访活动

活动伊始,队员们在山岚老师的讲述中,从地理、人文、诗词、古迹等方面,对秦淮河为何被称为“中国第一历史文化名河”有了初步的认识和了解。接着队员们,抽取秦淮知识问答题,在与老师的一问一答中,了解到秦淮河的文脉深厚,激发了无限的探寻热情。

随后队员们,齐声诵读《儒林外史》节选,边诵读边思考,吴敬梓是如何描写南京城的,描写了哪些场景,你从文章中看到了什么,感受到了什么?队员们积极发言,有队员说在阅读中看到了当时人们会在工作结束后相约喝茶,有队员说感受到了当时南京城的高大与威严,还有队员说感受到当时人生活的悠闲与安宁……

紧接着,队员们开启了期待已久的秦淮河文脉探访之旅。队员们在指导老师的引导下,尝试用换字的形式,了解古人在遣词造句上的苦心钻研。在观景平台,解读为何东水关是十里内秦淮的起点,从城砖的颜色和铭文了解南京明城墙的巍峨及其修筑的意义。从朱自清、俞平伯的共游秦淮,到柳敬亭不畏强权秦淮说书,到“文木老人”吴敬梓的纪念馆,再到爱情渡口、李白塑像、江南贡院、乌衣巷…… 在探寻过程中,队员们聆听讲解,感知秦淮路上的每一个文学点。

在探访中,队员们特意走进位于秦淮河畔的吴敬梓纪念馆,了解了吴敬梓生平故事。在文木亭中和指导老师一起,探讨吴敬梓是看到了什么,经历了什么,才写出了中国古代文学史上里程碑式的长篇讽刺小说《儒林外史》。队员们在了解其创作背景后,对书本内容有了更清晰的了解和思考。

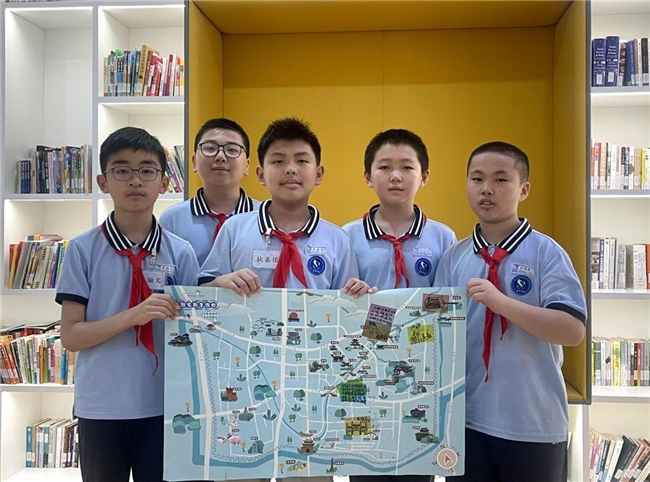

探究的最后,队员们走进秦淮·非遗馆,在书籍的围绕中,选择想在守护的秦淮文学点,协力丰富秦淮探究地图,化身“世界文学之都”的小小形象大使,向国内外的朋友介绍夫子庙秦淮风光带——这条“中国第一历史文化长河”。

Part2——读书小组寻访感悟

队员们在活动结束后分享感受,大家纷纷表示,这次研学实践活动让他们对南京“世界文学之都”的称号有了更深刻的了解,更认识到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的涵义,每一本书籍都蕴含着作者的人生感悟和思考,一定要沉下心去阅读、去理解、去感受。

队员刘祎涵:“从东水关的老城墙开始走,一路上老师讲个不停:李白在这里对着河写过诗,王献之在桃叶渡接他的爱人,柳敬亭是说书给老百姓听的明星,朱自清和俞平伯两位作家也写过秦淮河。当然,最重要的还是吴敬梓,他就住在河边,把看到的读书人的各种样子都写进了《儒林外史》。感觉这条河装着满满的故事。”

队员吕函蔚:“这次跟着读书小组沿着秦淮河走,最让我惊讶的是《儒林外史》里写的好多地方,我都能亲眼看到!站在吴敬梓故居门口,想到他就在这里写出了范进、严监生的故事。路过夫子庙那些热闹的街巷,老师说这里就是书里提到的地方,古人在这里买书、喝茶、聊天。以前看书觉得那些地方很遥远,现在发现它们就在南京,就在我们身边走一走就能到,感觉特别神奇,书也变得更好懂了!”

队员曹瀚文:“以前学历史,只知道‘东水关’、‘乌衣巷’、‘夫子庙’这些名字,这次真走到这里,摸到了东水关的旧城墙砖,穿过了写着‘乌衣巷’的小巷子,看到了高大的夫子庙牌坊。特别是拿着《儒林外史》,老师说书里写的‘利涉桥’可能就在这附近。感觉那些课本上、书里的名字一下子变成了眼前实实在在的东西,历史不再是冷冰冰的字,它就在我们生活的城市里,特别亲切。”

队员赵安頔:“没来秦淮河之前,看《儒林外史》觉得里面的人有点怪,比如范进中举后高兴疯了。但这次走到江南贡院门口,听老师讲古人考试有多重要,考不上可能一辈子就完了,好像有点明白范进为什么那么激动了。在吴敬梓故居,想象他坐在这里,把看到的像严监生那么小气、匡超人变坏的故事写下来,就觉得这些人物好像活过来了,就在夫子庙这一带走来走去。”

队员崔恩泽:“走完这一路,我好像明白吴敬梓爷爷为什么要写《儒林外史》了。他住在秦淮河边,天天看到很多读书人,就想着考试做官,有些人变得很虚伪,有些人考不上又很可怜(像范进)。他觉得这样很不好,读书人不应该变成这样。所以他要写这本书,告诉大家读书是为了明白道理,做个好人,不是光为了功名富贵。就像他书里写的王冕,喜欢画画,不想当官,日子过得也挺好。在贡院外面看看,就能感受到他想批评的是什么了。

队员古鸿毅:“沿着秦淮河畔一路走一路看,觉得这条河真神奇。老师说,李白在这里喝过酒写过诗,王献之在桃叶渡过河接人,柳敬亭在河边的茶馆里给老百姓讲故事,吴敬梓在河边的家里写出了《儒林外史》……这么多有名的人和事,都跟这条河有关。一条河能记住这么多故事,真了不起。和读书小组一起在这里边走边学,比光在教室看书有意思多了!”

队员李明洋:“这次研学最棒的就是,书本上的东西一下子变得特别具体、真实。读《儒林外史》时,只知道江南贡院是考试的地方,但真的走到它门口,看到那些古老的建筑和围墙,才知道它原来这么大、这么重要。知道吴敬梓故居在秦淮河边,但真的站在那个院子外面,才感觉他离我们很近。还有乌衣巷、文德桥、桃叶渡这些地方,书上可能提过,或者是故事发生的背景。现在我们都走到了,看到了,感觉就像给书里的故事配上了真实的插画,以后再看书,脑子里就有画面了。”

队员狄嘉佑:“这次和读书小组一起走读秦淮河,收获特别大。我最大的感受是:读书不能只待在教室里,走出来看看书里写的地方,才能真正理解它。站在江南贡院外面,更能体会范进他们考试的压力有多大;在吴敬梓故居,更能理解他写书时的心情;走在秦淮河边,更容易想象书里描写的热闹场景。把《儒林外史》和南京这些真实的地方、历史结合起来学,知识一下子就活起来了,记得也更牢。真希望读书小组以后能多组织这样的活动,边看边学,太棒了!”

此次“跟着《儒林外史》探秦淮”户外探访研学实践活动,不仅为队员们提供了一次实景大语文课堂,也在他们心中种下了传承优秀文学的种子。相信在未来,这些队员将成为文学传承的新生力量,让经典文学作品在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

作者:知行合一