在江南烟雨浸润的宜兴市丁蜀镇,黄龙山的褶皱里深藏着五色土的神话。每当窑火升腾,紫砂泥便在烈焰中涅槃,化作文人案头的一缕茶香,藏家掌中的一方天地。

周寅健,这位生于陶都、长于龙窑之畔的紫砂大师,用数十载春秋将生命的温度揉进泥料,让每一把壶都成为天地人的对话,成为千年陶都的精神图腾。

龙窑血脉:从泥与火的基因里走来

龙窑六百年的烟火,熏染了周寅健的童年记忆。

祖宅与国务院重点文物保护单位“中华龙窑”不过咫尺,窑膛里跳跃的火星仿佛先民文明的余烬,点亮了周寅健血脉中的制陶基因。祖父的紫砂壶曾被蒋介石夫妇选作国礼,父亲周宜兴执掌紫砂厂三十载,家族的制陶史如同龙窑壁上层层叠叠的窑变结晶,沉淀着技艺的厚度。

少年周寅健蹲在父亲的工作台旁,看着紫泥在旋转的轱辘上舒展身姿,指尖摩挲泥坯的触感,比任何启蒙教育都更早地教会他“泥性即心性”的哲理。

师承之路,是紫砂艺人的精神朝圣。周寅健先后拜入顾景舟、何道洪两位泰斗门下,在顾氏“光素器”的简约中领悟大道至简,在何氏“花器”的灵动里参透自然真谛。顾老常说:“制壶如修道,需得洗净铅华。”于是,周寅健凌晨四点便起身炼泥,将黄龙山原矿紫砂反复筛选、捶打、陈腐,如同僧人日复一日地诵经打坐。那些被岁月封存三十年的老泥,在他手中苏醒时,泛着玉石般的温润光泽,仿佛沉淀的时光都化作了泥料的呼吸。

匠心涅槃:在毁灭与创造中修行

周寅健的工作室里,总有一把铁锤静默于案头。这把锤子见证过无数惊心动魄的瞬间——当窑门开启,众人为一把壶的形神兼备赞叹时,他却因壶嘴0.1毫米的偏差,毫不犹豫地将其砸碎。残片飞溅的脆响里,藏着比紫砂更坚硬的执着:“泥坯若有瑕,便是心镜蒙尘。”这种近乎严苛的完美主义,让他的作品成为品质的代名词。《三足古韵》被无锡博物馆收藏时,壶身流转的线条如商周青铜器般庄重;《高瞻远瞩》获国务院太公杯金奖时,壶钮上的雄鹰振翅欲飞,羽翼间分明能听见时代的风雷。

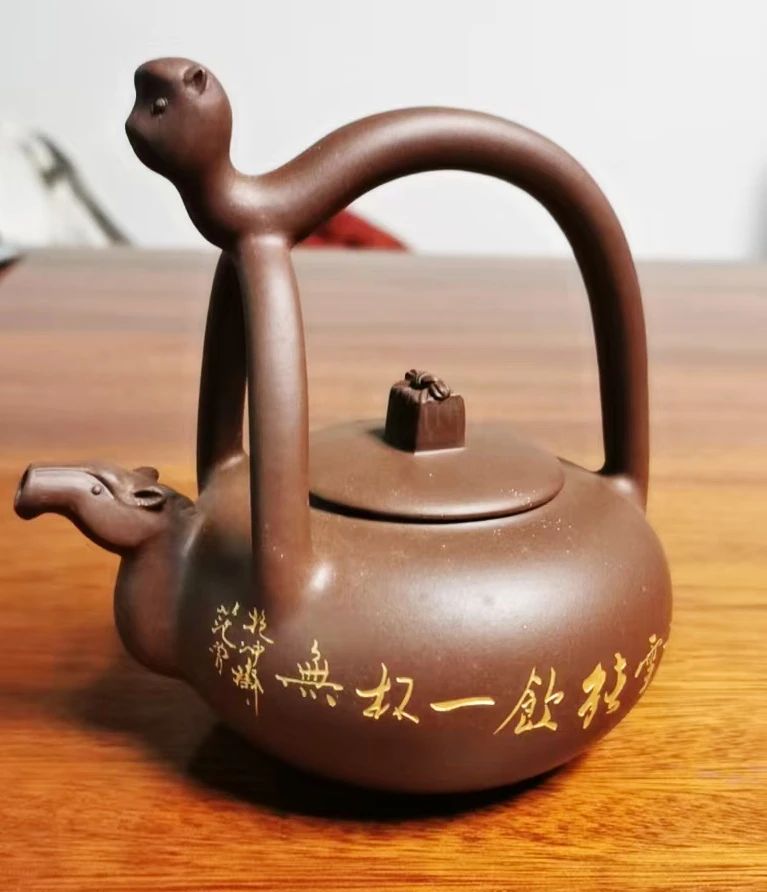

周寅健将《易经》的阴阳之道化入壶艺,创作出“太极阴阳壶”:壶身如太极双鱼相抱,流与把的曲直呼应刚柔相济。泥料选用陈腐二十年的紫泥与段泥,烧成后色泽如天地初分时的混沌交融。有位日本茶道家见此壶,竟伏地长拜:“此非器物,乃东方哲学的具象。”这种文化自觉,让他的壶超越了实用器的范畴,成为承载中华文明的精神容器。

泥中有情:以壶为舟渡人间

在周寅健看来,紫砂壶是“土与火的艺术,更是心与心的桥梁”。汶川地震时,他将历时三年创作的《九龙天青壶》义拍,六百万元善款化作灾区教室的砖瓦;宜兴慈善会的账册上,记录着他百余次捐赠,从孤寡老人的冬衣到学子的课本,都是紫砂壶转化的温暖。最动人的莫过于他为渐冻症患儿特制的《希望之芽》:壶身刻满嫩芽破土的纹路,壶内设计特殊滤网,即便双手颤抖也能顺畅出水。患儿母亲含泪道:“这壶里倒出的不是茶,是活下去的勇气。”

周寅健与妻子沈彩娟的琴瑟和鸣,更添艺术人生的诗意。工作室里,他塑壶形,她刻兰草;他调泥料,她研釉彩。数十载春秋,夫妻俩合作的作品超过千件,却始终坚持“双款同钤”的传统——壶底周寅健的方印如磐石沉稳,壶盖内沈彩娟的圆章似流水温柔,恰似太极图中的阴阳相生。女儿周懋留学归国后重拾祖业,将现代美学注入传统器型,三代人的艺术基因在窑火中完成传承。

泥火永续:在时空经纬处铸魂

如今的周寅健,鬓角已染秋霜,但揉泥的力道依然如年轻时般刚柔并济。他常常伫立龙窑遗址,看暮色中的窑体如巨龙盘踞。先民们用竹篾捆扎窑砖的工艺早已失传,但他用三年时间复原古法,烧制出釉色如星河灿烂的柴窑精品。有藏家出价千万求购,他却将作品捐赠给故宫博物院:“龙窑的火种不能断在我们这代人手里。”

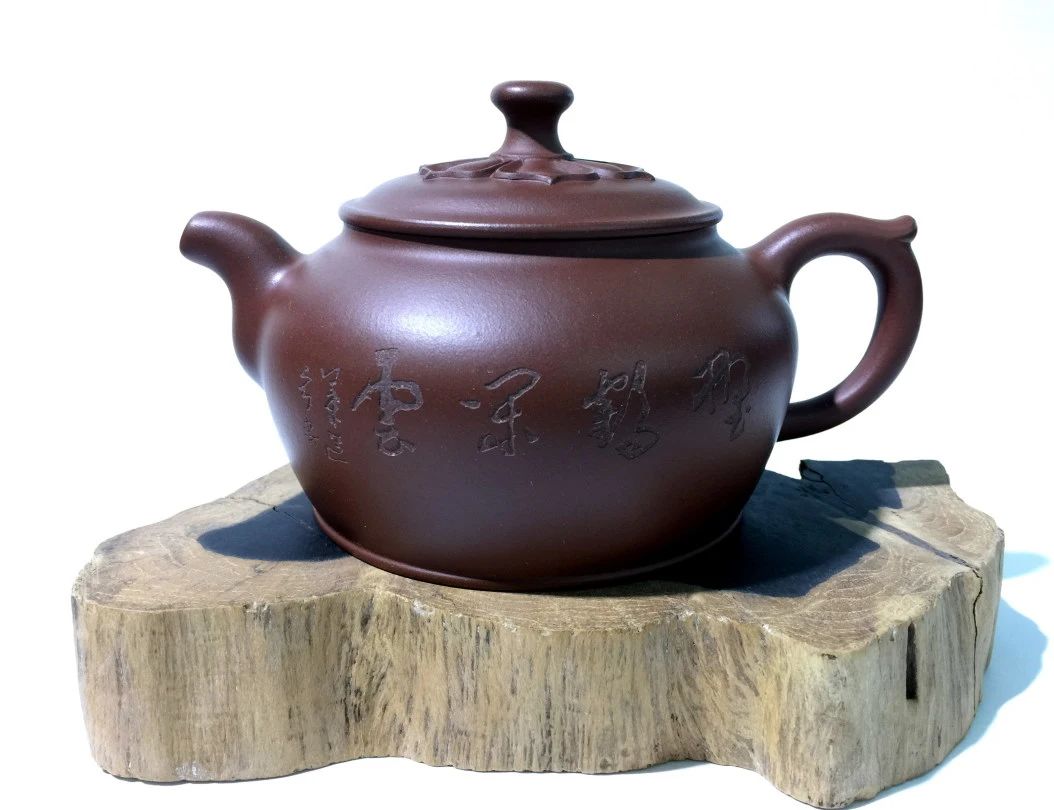

在《山水石瓢》被香港东方艺术博物馆收藏的典礼上,他提笔在展签写下:“一抔五色土,半卷山河图。”这把以黄龙山老紫泥制成的石瓢壶,壶身浅浮雕的江南烟雨,恰似苏东坡《赤壁赋》的写意。当参观者摩挲壶身,指尖触碰的不只是细腻的砂质,更是千年陶都跳动的脉搏。

泥与火的修行仍在继续。周寅健说,每把壶都是他向时光递交的情书——用五色土记录文明更迭,以龙窑火淬炼匠人精魂。当茶汤注入壶中的刹那,远古先民制陶的敲击声、龙窑柴火的噼啪声、师徒相授的叮咛声,都在氤氲茶香中复活。

这便是紫砂艺术的终极意义:让器物有了生命的温度,让文明在掌心代代相传。

(本文图片由周寅健先生提供)