2025年3月20日,著名苏州评弹理论家周良因病辞世,享年100岁。百岁人瑞也。

春节,我与家人去无锡亲家团圆三天,因亲家的老一辈都已九十余岁高龄。刚回苏州,在电视台工作的女儿说,台里曾执导《苏州电视书场》的殷德泉老同志转告“周良老领导牵记你爸”。每逢春节我都会登门给周老拜年,退休十余年,年年如此。第二天,用不着事先联系,熟门熟路来到胥城大厦后的三香花园新村,上楼轻轻叩门,肯定是照顾周老的长子周汉平开门,周老的夫人程叔平已住医院多年。周老静谧端坐在窗口,靠着墙边的书架,笑眯眯站起来,我赶紧上前搀扶他一起围坐在一张小桌旁,喜气洋洋相互拜年。

坐在一起不外是说文化。因为周老是苏州市吴文化研究会的资深理事,我说到自己按年龄规定已辞去会长,现“扶上马,送一程”,主要是帮助编《吴文化研究》会刊。他说会刊很好,有影响,每期他都细看。我说我编会刊已第八年,要尽快交棒给年轻人,顶多坚持一年。他说,你在文化局长任上邀请贝聿铭设计苏州博物馆,邀请白先勇合作排演青春版《牡丹亭》,复苏昆曲、评弹,吴作人艺术馆、颜文樑纪念馆、苏州图书馆新馆开馆,退休后用自己的退休金四处搜集和研究桃花坞年画、虎丘泥人及“江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”的过云楼,苏州文化要真正入门见成效并不容易。我总是那句老话,归功于领导重视和大家齐心协力包括老同志的全力支持。这时,他笑着站起来,居然又送我两本新作,一本是《苏州弹词和苏州评话》,签上“高福民同志正”,另一本是《苏州评话弹词艺术概论》,写上“高福民同志:谢谢您一直对我的关心”。他认真地说:“再过几个月,我就足足一百岁了”,“希望你的研究要坚持下去”。我怕他累,请他坐下来,转个话题询问老人健康状况,汉平告诉我“正住院呢,需要手术”,这时我才发现老人身上吊了尿袋,却似乎很有信心的样子。尽管我建议保守治疗为好,但回到家还是受他家里之托帮助请了最好的专家医生。家人、医生和组织上都尽力了,自然规律,毕竟百岁老人,“牵一发而动全身”,一个半月后驾鹤西逝,不禁潸然泪下。

周良1926年6月29日生于江苏海门,早年就读于上海大夏大学,1948年随军至苏州工作,1957年调至苏州市文化局曾任副局长、局长,上世纪八十年代初地市合并后任苏州市文联主席,1989年离休。曾兼任江浙沪评弹领导小组副组长、江苏省曲艺家协会主席。八十年代初,在老一辈无产阶级革命家陈云同志亲自关心下,中宣部、文化部发文专门成立由江浙沪两省一市文化厅局(文联)负责人与苏州市文化局负责人组成了江浙沪评弹领导小组,上海吴宗锡同志为组长、周良同志为副组长兼办公室主任。

我是1995年从苏州市平江区委调任市文化部门不久补入的,是小字辈。记得第一次参加领导小组活动,前往上海青浦陈云同志故居,一路上吴老、周老和浙江的施振眉老师讲了许多陈云同志关心评弹的故事,听了很感动。陈云同志鼓励评弹界“出人、出书、走正路”七个字,要言不烦分量重,评弹界人人皆知。评弹界称呼陈云同志,要么“老首长”要么“老听客”,十分亲热。非常难能可贵的是,在繁忙公务的同时,始终以一名普通“老听客”的身份关心这门艺术。他的关心不是发指示、讲大道理,而是与你一起探讨艺术规律,似春风化雨,温暖人心。他深知评弹长篇是最直接联系基层群众的生命,听了苏州新创作的《九龙口》连写三封信,给予亲切的勉励,甚至书赠“七个字”条幅5幅给苏州文化负责人和评弹编演人员,祝贺成功。他主张正确对待传统书目“不能以现代人的要求来要求古人”,又提倡新书,“对老书,要有七分好才鼓掌,对新书,有三分好就要鼓掌”。高度重视青年评弹人才培养,1982年3月和1986年3月,在苏州、杭州两地接见苏州评弹学校师生代表,深情地说“我是评弹学校的名誉校长,当时是我建议办的。”听北京的同志说,陈云同志弥留之际耳朵上还挂着评弹的耳塞。

八十年代初,陈云同志在杭州接见周良等文化和评弹负责人,曾经深情嘱托“你们这辈子就把评弹搞下去吧”。四十年来,周良不负重托,在评弹研究领域辛勤耕耘,著作等身,成就斐然。他是一位名副其实的学者型领导,用“一生一事”来评价并不为过。他的评弹研究书籍,在我家里满满一书架,我觉得他有两个“井喷”期。先说第一个“井喷”期,从八十年代开始,以追溯评弹的历史和探讨评弹的艺术为主,先后出版了《苏州评弹旧闻抄》《苏州评弹艺术初探》《论苏州评弹书目》《弹词经眼录》《苏州评弹史话》《话说评弹》《苏州评弹艺术论》《苏州评话弹词史》等十余部专著。

八十年代评弹研究的条件有限,但当时戏曲博物馆积累的资料是丰厚的,有这么多的专著可不是一朝一夕的功夫,说明他早就结合本职工作学习、积累并钻研了。同时,1984年之后,理论联系实际,克服困难,呕心沥血,主编《评弹艺术》期刊,每年一期,已经45期。以《苏州评弹旧闻抄》为例,这是周良第一部评弹研究专著,出版于1980年。有学者评价:“旧闻抄”体例源于鲁迅,鲁迅先生有《小说旧闻抄》,其价值堪与《中国小说史略》相为呼应表里。鲁迅曾于该书再版序言中写道:“废寝缀食,锐意穷搜,时或得之,瞿然则喜,故凡所采掇,虽无异书,然以得之之难也,颇亦珍惜。”并认为,“学之得此,或足省其浬重寻检之劳焉。”周良的《苏州评弹旧闻抄》继承鲁迅的传统,是“十年磨一剑”的精心之作。(见潘迅:《这辈子把评弹搞下去——周良先生的苏州评弹研究》北京 曲艺杂志融媒 2025年3月24日)

周良老评弹研究的第二个“井喷”期在九十年代中期以后。古语有云“凡事要好,须问三老”,这也符合文化传承发展的规律性。我来到文化接触一个新领域,虚心听取和吸收老领导、老专家的想法,比如说著名作家陆文夫,他对文化见解高屋建瓴;文化系统最主要就是钱璎、周良、顾笃璜“三老”,“三老”各有所长,钱璎人缘好,善于调解各方面关系,对艺术也很熟悉,周良、顾笃璜分别是评弹、昆曲专家。拜老师不分本单位、外单位,还有像评弹大师金声伯、吴歌专家金煦、桃花坞年画专家凌虚等都成为了我的忘年交。当然,还有北京、省里和其他城市具有真知灼见的老专家。由于历史原因,苏州评弹曾遭遇听众锐减、书场萎缩、艺术流失等困境,一开始是以恢复书场起步的。现在讲起来建个书场是“毛毛雨”,那时候可是大事,如果连个书场都没有,振兴评弹就是一句空话。我在平江区工作时见过钮家巷纱帽厅书场(今状元博物馆),很受启发,既有利于古城保护利用,又适合评弹演出,这时正好市级文保单位马大箓巷太平天国军械所修复,于是开设了“和平里书场”,随后古城内和全市乡乡镇镇修缮、恢复和重建了一大批书场,其中市中心观前街的光裕书场成为苏州评弹的标志之一。“出人、出书、走正路”,传承生态和创新发展要两者并举,首先要传承好才能创新发展好。“走正路”就是为人民服务,为人民演出,在这个过程中致力于“出人、出书”质量和品位的提升。

在文化部和省市领导的重视和全力支持下,抓住2000年首届中国(苏州)昆剧艺术节的机遇,中国苏州评弹艺术节也相应举办;2004年苏州承办第28届世遗会,主题歌《苏州好风光》就是以评弹曲牌《大九连环》创编的,一经亮相好评如潮,百听不厌,苏州戏曲博物馆分设中国昆曲博物馆与中国苏州评弹博物馆,优秀人才和优秀作品不断涌现,如中篇书目《大脚皇后》晋京演出,以及赴台赴海外演出,有作为才有地位,打出了“中国最美声音”的品牌。时任中央、国务院领导丁关根、唐家璇、杨洁篪和财政部长金人庆都非常关注苏州评弹。丁关根同志由市委主要领导及我陪同专门视察了苏州评弹学校,那时评弹学校在三香路市政府的路对面,需要搬迁改善条件,他叫着市委主要领导的名字,叮嘱“不要合并”,就是要专业培养评弹青年人才。杨洁篪同志居然能字正腔圆将蒋月泉《玉蜻蜓·庵堂认母》唱全,很有影响。有一次市委办公室通知我陪书记、市长去接从北京来的金人庆同志,谈苏州工业园区“两免三减半”政策,我拎了一个袋子,书记问是什么,我说金部长托我收集的评弹名家光盘碟片,我答应后收集了大半年,金部长到了一看乐不可支,与我拥抱了一下,他最喜欢听评弹。

记得2001年昆曲成为中国第一个“人类非物质文化遗产代表作”后,我率苏昆受邀首次访台演出,与白先勇先生一起接受《中国时报》采访,白先勇谈历史上昆曲艺术的渊源,我谈今天的传承生态保护和创新发展。我说的就是当时正在实施的两个“五位一体”保护规划体系:“节(昆剧节)馆(昆曲博物馆)所(传习所)团(昆剧院团)场(演出场所);还有与苏州大学合作的研究中心、昆曲学校、昆曲之乡和曲社活动、昆曲电视专场和网站,制定昆曲保护法规。”白先勇听了很高兴,一拍即合,马上来苏州合作青春版《牡丹亭》。评弹的传统传承、创新发展路子与昆曲有相似之处。当然昆曲“雅”,文人特喜欢,而评弹更加生活化,老百姓喜闻乐见,更易传唱,“苏州人是听着评弹长大的”,而且覆盖整个吴语地区,素有吴侬软语美誉,特点不一样。由于苏州非遗保护起步早,又是文化部的全国两个试点城市之一,2006年5月国务院公布第一批国家级非物质文化遗产代表作名录,苏州18个项目榜上有名,在全国各城市中居于首位。这个时期被人们称为“文化苏州”时期。“文化苏州”这四个字我就征询过陆文夫老师,一开始他说苏州最好的千年广告词就是“上有天堂,下有苏杭”,仔细推敲,他又觉得可以,对苏州特色“画龙点睛”,之后其他城市也这么提,比如“文化南京”“文化上海”,直到“文化中国”。

2006年,周良因为对评弹事业的重大贡献,被中国文联和曲艺家协会授予“中国曲艺牡丹奖·终生成就奖”。随着日新月异的形势,评弹书目的抢救与保护也不断深入。我关注到周老与其他同志一起不仅主编了《艺海聚珍》《书坛口述历史》《演员口述历史及传记》《苏州评弹研究六十年》《保护好苏州评弹》等书刊,而且在着手《苏州评弹书目选》的选稿和编辑工作。于是,我与他一起商议,要认识苏州评弹的历史文化价值和当代意义,遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、继承发展”的十六字方针,其中抢救、保护是前提,苏州评弹亟待抢救的是传统书目,以及积淀在传统书目中的传统艺术,重视长篇书目是保护好评弹的关键。

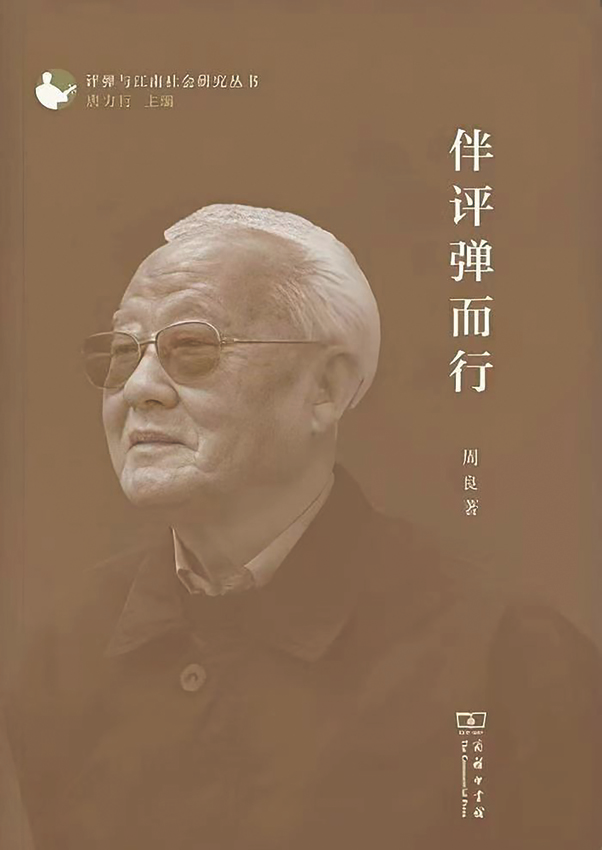

由此,以长篇为主的《苏州评弹书目库》被提上日程,2007年筹备,虽然年底我调任市政协,然而后任同样重视,2008年出版第一辑,此后每年一辑,至2015年完成七辑33部总计54册共约700万字的出版。这个浩大工程的“主帅”,正是年届九旬高龄的周良老。(参考顾斌:访谈录:“认识苏州评弹的历史文化价值和当代意义”上海 评弹文化研究 2025年3月27日)当然这项工程也离不开苏州市文化部门和市文联派出得力干部协助,都付出了辛勤的努力。周良老留下的评弹文化研究遗产,因我家里书架大多收藏,按周老的话“每次都不忘送你,有时第一个就送你”。大致分三个部分:(1)书目库700万字;(2)专著,近20本,约500万字;(3)《评弹艺术》45期,约450万字,总共超过1600万字。周老去世后,这个数字我与周老的长子周汉平的电脑储存核对过。可以说是苏州评弹研究的“文化长城”和我们文化自信的一块“坚石”。

清明节,不仅是春意盎然的象征,更是寄托思念、传承文化的重要时刻。慎终追远,代代弘扬,钱璎老走时我写了《只见她家门前那株腊梅》,顾笃璜老走时,我写了《有一种文化叫踏雪寻梅》,金煦老师走时,我写了《用生命抢救吴歌》,这次周良老走了,我写《文化自信的“坚石”》,以表悼念和崇敬之情。

(作者系苏州市第三届吴文化研究会会长)