得闻启斌兄书法展11月15号开设举办,内心非常欣喜,午后即前往鸡鸣古寺参加开幕式。步入“雄秀苍茫——2025·赵启斌书法展”的展厅,首先映入眼帘的是那幅占据整面墙体的巨型宣传海报。海报左侧“雄秀苍茫”四个朱红大字如铁画银钩,右侧“2025·赵启斌书法展”的黑色行楷则透露出沉郁顿挫的韵律感。这幅由江苏省中国画学会、江苏省收藏家协会、江苏致公书画院、江苏省美学学会、江苏省红楼梦学会主办、同泰书画院承办的此次书法展,在金陵深秋时节为观众展开了一场跨越传统与现代、融合自然与人文的书法盛宴,从中感知我国书法艺术的神奇魅力。

展览空间:传统意蕴与现代美学的交响

展览现场以浅色瓷砖地面为基底,营造出明亮通透的视觉空间。前景处精心布置的棕色花盆与绿色植物形成自然屏障,既分割了空间层次,又暗喻书法艺术“师法自然”的创作理念。尤为引人注目的是海报中央的赵启斌人物画像。这位身着深蓝传统服饰的书法家,背后是飞檐斗拱的中国传统楼阁,画面中隐现的绿植与台阶,构成“天人合一”的意境表达,象征他的书法艺术与传统、自然的渊源关系。这种画面构图不禁让人想起蔡邕“书肇于自然”的论断——赵启斌的书法创作,正是将自然生态的呼吸节奏转化为笔墨的韵律,体现出他的人文情怀和审美价值理想。如此的展览空间非常自然地引领我们进入到他的精神世界中来,呈现出传统意蕴与现代美学交响的文化情调。

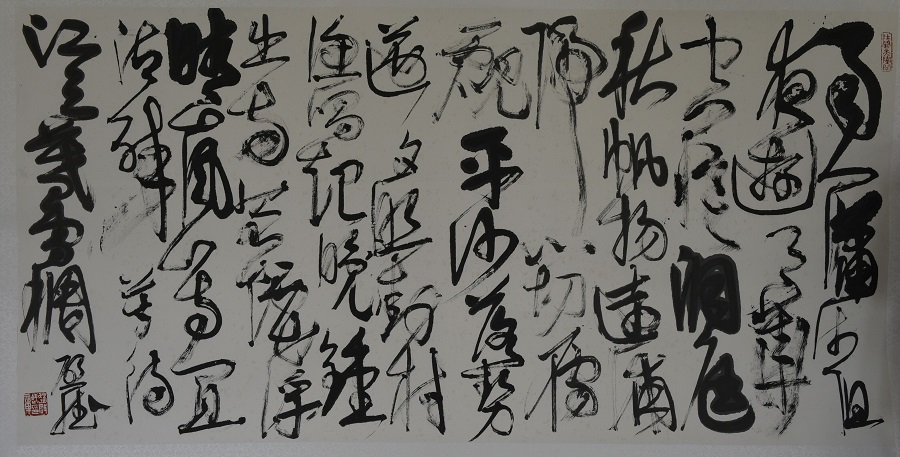

北宋 李宗澍 潇湘八景诗

笔墨乾坤:传统技法的现代转译

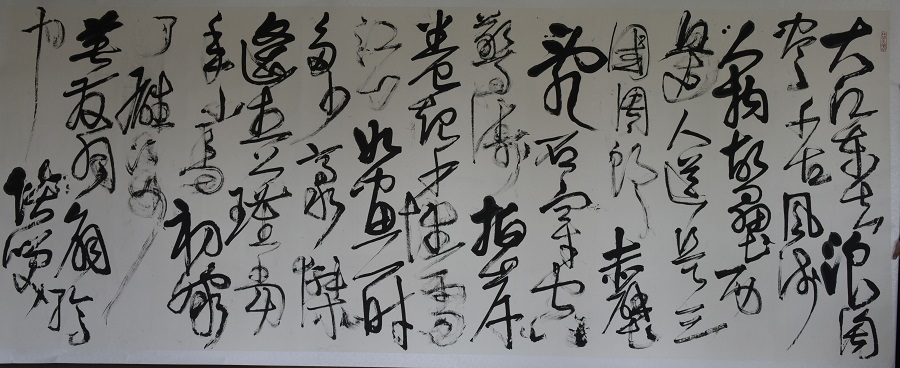

通过展览中的多幅巨幅作品可清晰窥见赵启斌“宿墨快写”的独创技法。这种以特制长锋笔蘸宿墨,通过枯笔飞白与浓墨重彩的对比,在宣纸上创造出如山川崩裂、云气蒸腾的视觉效果。如“度一切苦厄”字字如刀凿斧刻,笔锋转折处既见魏碑的刚健,又含行草的流动,形成“恢宏大气而不失精微”的独特风貌,可见他在传统书法中浸润的深度和广度,多维度取法,创造出如此的笔墨技法,表达出自己的思想情怀和抽象造型的能力,自成乾坤,完成了传统技法向现代书法的转译。

在笔法创新方面,赵启斌突破了传统书法的程式化束缚,从书法创作的角度理解使用传统笔法,使笔法成为创作的时段而发生作用。他的笔法对其作品中的“虚实疏密”处理堪称典范:单字结构或如古木盘根,或似飞鸟投林,字与字之间通过墨色浓淡、笔画粗细的渐变,形成视觉上的“生态链”,“记白当黑”,同时又与周围的空间发生联系,产生关系。这种处理方式在《心经》长卷中尤为明显,每个字都像生态系统中的独立个体,既保持自身特色,又通过气韵流动形成整体的和谐和共振。让人感受不到对传统笔法的过度依赖,但处处又有传统笔法的影痕存在。在传承中创新,形成了自己个性鲜明的笔墨技法,让人眼睛却是为之一亮。

本次展览的核心亮点在于赵启斌对“生态美学”的创造性转化。在《四季歌》系列作品中,春之生机、夏之繁茂、秋之肃杀、冬之静寂,无不通过笔墨的浓淡干湿得以具象化,形成了一个个群体性的空间分割、空间分布,显然与他笔墨技法的掌握有关,充分利用笔墨的表现能力,进行空间布局和想象力的充分展开,使每一个局部都与整体发生关系,但自身又有自己的独立性存在。他的这种创作理念与生态学中“生物多样性”理论形成暗合——每个笔画都如生态系统中的物种,既独立存在又相互依存。从而在给我们带来不一样的审美结果,使传统笔墨技法在新的审美空间大放异彩,完成现代的转向。

特别值得关注的是《江山如此多娇》这幅巨制。通过“散点透视”的章法布局,将长江的奔涌、黄山的奇峻、西湖的柔媚熔铸一炉。这种空间处理方式,既有宏大叙事,又融入了现代抽象艺术的构成理念。正如赵启斌在访谈中所言:“我的书法不是简单的字迹排列,而是对自然生态的模拟与再创造。”他的书法艺术特质的形成显然是长期观察自然、体悟自然的结果,来自“生态美学”的创造性转化。他对自然万象、世界万物乃至诸天万界的一体体悟和觉解,对于多维度不同空间事物的感受和认识,为他的书法带来无数的审美意象,通过独特的笔墨技法转换成艺术语言和艺术形象,完成了书法艺术空间的构造和审美境象的生成,有着取法自然和传统笔墨语汇的转译,确实很值得细细品味鉴析。

学术积淀:三十年磨一剑的坚守

展览中展出的赵启斌学术著作手稿,揭示了其书法成就背后的深厚积淀。不仅体现了他在美术史论领域的卓越贡献,更显示出其“知行合一”的治学态度。特别令人难忘的是其工作笔记中的记载:“有时凌晨三点起,撰写文章、研墨习字至日中,晚间再读典籍数小时。”他专注于自己的专业领域的持续积累和研究思路的拓展,始终关注人文学科、自然学科一些相关领域的进展,从中汲取新的思想观念和学理滋养,为他的书法艺术创作带来了源源不尽的灵感和思路。他始终不间断地阅读思考、静坐冥思,以一种近乎苦行僧的修炼,使其书法既具学者的严谨,又含诗人的浪漫。赵启斌三十年磨一剑的坚守,终于破壁而出,为他的书法艺术带来了崭新的审美境界。

赤壁怀古 局部

时代意义:传统文化的现代性转化

在全球化与数字化的今天,赵启斌的书法实践具有深刻的时代意义。我们目前处于大幅度新的剧烈变革的历史时期,全球化与数字化时代到来,对于人类的所有文明都提出了新的问题,任何区域性文化和民族传统如何传承、保持下来,如何进入新的时代,获得新的发展,都面临严峻的挑战。赵启斌的书法艺术现象的出现,做出了一个解答,对于传统文化必须完成现代性的转化,这不仅是二十世纪一直面临的问题,在二十一世纪的今天,也显得更加迫切,其问题并没有消失。从这一个角度认识他的书法艺术,让人感受到其不断进行实验和努力创作的重要意义,其所出现的“现代意识”为他的艺术赋予了生命和灵魂。

赵启斌作品中的“现代意识”不仅体现在技法创新上,更在于对传统书法功能的拓展。他通过将书法与装置艺术、数字媒体结合,赵启斌开创了“动态书法”的新形态。这种创新并非无本之木。赵启斌的创作始终根植于传统沃土:他临习《兰亭序》以悟“虚实相生”,研读《书谱》以通“笔意连绵”,力学《瘗鹤铭》《郑文公碑》以觉解骨气风神,追寻张旭、黄庭坚、祝允明、傅山、王铎以维度进行审美空间的组合生成,这种“打进去”与“打出来”的辩证法,使其作品既保持了深厚的传统韵味,又深具现代的活力。正如南京艺术学院樊波教授所言:“启斌之书,是传统与现代的桥梁,是东方与西方的对话。”只有在传统的基础上创造性地转化,才有灿烂辉煌的未来,从他的如此艺术实践,给我们以相当有益的启示。

观者心声:跨越时空的精神共鸣

展览现场,观众留言簿上密密麻麻的感悟,印证了赵启斌书法的感染力。有观众写道:“观《浪淘沙》如见黄河奔涌,闻《心经》似得禅意空明。”更有书法爱好者感叹:“赵先生的笔墨,既有金石之气,又有山林之韵,实为当代书坛之翘楚。”一些老一辈艺术家和朋友也传来自己的感受和认识,“赵启斌和我一样都是北方人。他的书法进步很快,非常大气。”(贺成)、“作品上墙后,气势磅礴,进步很快,很震撼”(钱振一)……这种共鸣不仅来自艺术层面,更源于文化认同。在全球化浪潮中,赵启斌先生的书法以其深厚的文化底蕴,成为中华文化自信的生动注脚。其作品中的“雄秀苍茫”之美,既是对传统的致敬,也是对未来的宣言。

书法艺术的永恒生命力

走出展厅,夕阳为“雄秀苍茫”四个大字镀上金边。这场书法展不仅是一次视觉盛宴,更是一次精神洗礼。启斌兄以其卓越的才华与不懈的探索,证明了书法艺术在当代依然具有旺盛的生命力。通过此次观展让我感受到,真正的艺术创新,不是对传统的否定,而是对传统的创造性转化与超越性发展。在数字技术日新月异的今天,赵启斌先生的书法提醒我们:笔墨纸砚承载的不仅是文字,更是中华文明的基因密码。这种基因密码的传承与创新,正是我们在新时代需要坚守与发扬的文化使命。书法艺术是抽象的艺术,是具有创造性、原创性的艺术。当今时代的发展,文化的昌明,科技的进步,离不开书法的表现与参与,期待赵启斌先生未来能带来更多震撼人心的作品,继续在传统与现代的交汇处绽放新的光彩。

赵启斌,中国致公党党员,文化学者、中国美术史论家、书画家、书画鉴定家。原籍山东省滕州。1993年入南京艺术学院美术史论专业学习,1997年大学本科毕业,1997年至2000年担任林树中教授学术助理从事中国美术史研究工作,2000年供职南京博物院古代艺术研究所,从事历代书画研究。现为中国文艺家评论协会会员、中国书法家协会会员、中国毛泽东诗词研究会会员、江苏省博物馆协会会员、江苏省美术家协会会员、江苏省书法家协会会员、江苏省作家协会会员、江苏诗词协会常务理事、春华诗社团体会员。任江苏省美学学会吕凤子专业研究委员会秘书长、江苏省美学学会理事、江苏省红楼梦研究会常务理事、林散之书画院执行院长、傅抱石研究院顾问等职务。 先后独自或参与完成《中国美术分类全集·其他地区画像砖》《中国历代绘画鉴赏大辞典》《美术巨省:江苏历代绘画流派研究》(著作)、《江山高隐:中国绘画史“渔隐”“舟渔”“垂钓”图像考释》《米芾》《毛泽东诗词、书法、诗意画鉴赏大辞典》《折冲东西——吕凤子艺术研究》《张友宪艺术研究》(著作)、《南京博物院珍藏大系·明末清初金陵绘画》《江苏历代书画精选》《二十世纪江苏四大家特展作品集》《南京博物院珍藏系列——明清肖像画》《南京博物院珍藏系列——古代名画赏析》《河山在目——傅抱石百年纪念画集》《南京博物院藏·陈之佛家族捐·陈之佛绘画作品集》《南京博物院藏·傅抱石家族捐·傅抱石绘画作品集》《像应神全——明清人物肖像画特展》(画集)、《海外藏中国历代名画》(八卷本)、《傅抱石资料信息》(十册)等四十余部画集、著作、编著的编撰或著述,完成专题文章、研究论文数百篇。