南京艺术圈里,顾颖的名字响当当。他1958年生于南京,毕业于南京师范大学美术系,现任江苏省新闻美术家协会秘书长、江苏省美术家协会省直分会理事,一级美术师、主任编辑的职称,是对他艺术造诣的扎实认可。圈内人常说:“顾颖这路子,把中西画法的岔路口走成了通衢大道。”

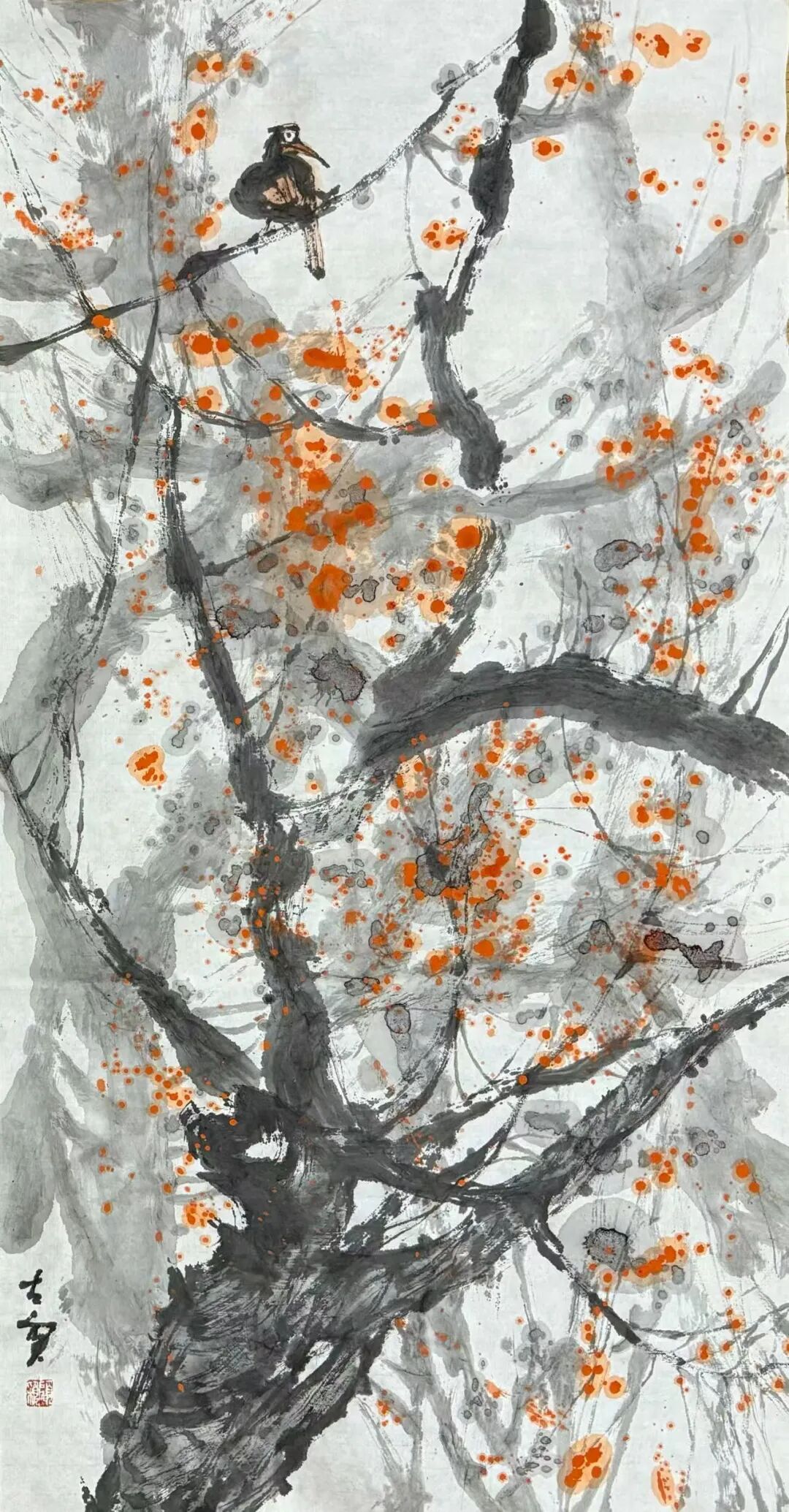

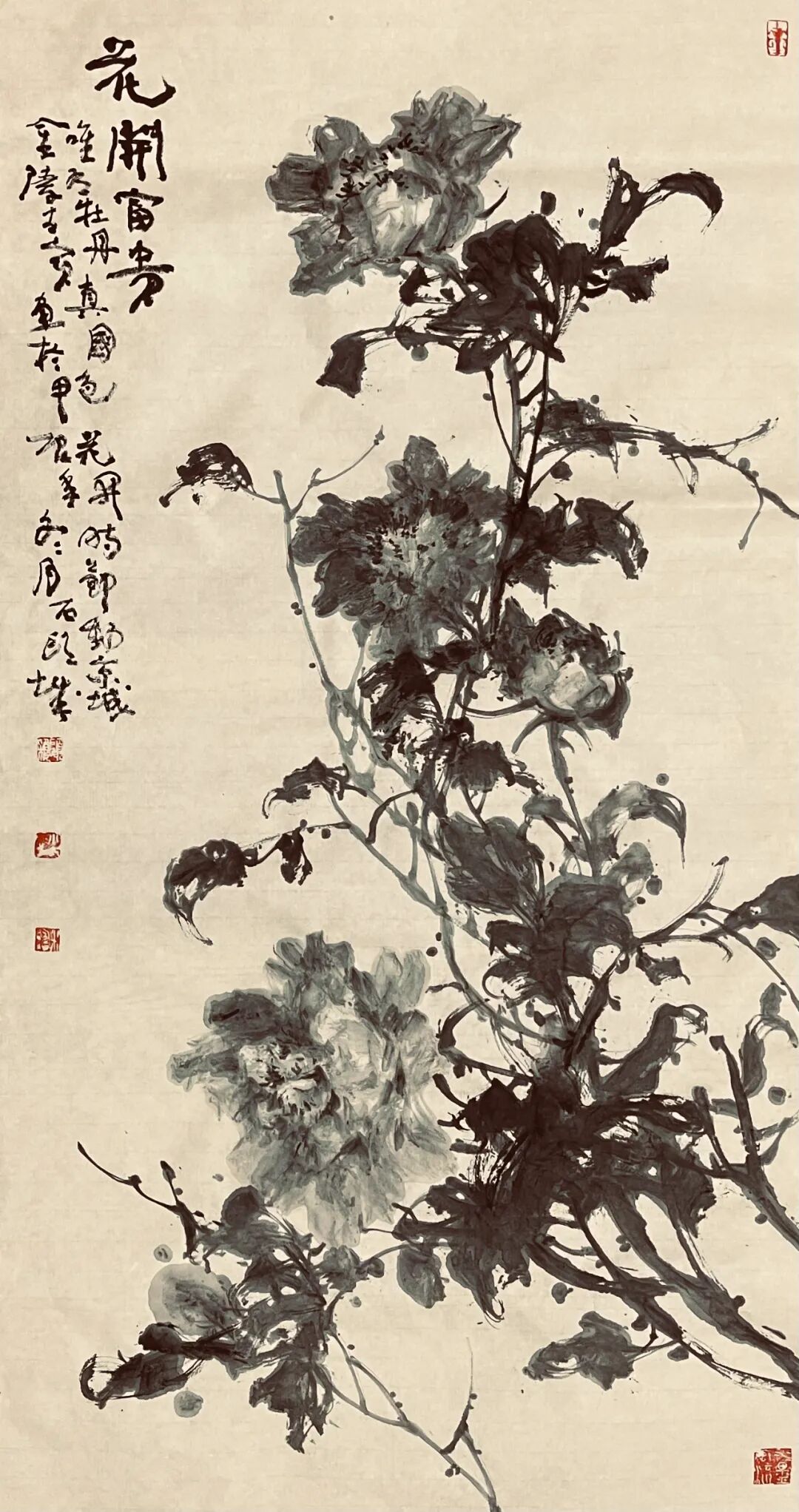

顾颖画水墨,对老祖宗的东西格外较真。他像个钻故纸堆的痴人,追着董源、巨然的山水味儿摸门道,对着徐渭、八大山人的笔墨劲儿发呆,把吴门画派、扬州八怪的路数捋得门儿清。他不做古人的“复印机”,却在《溪山行旅图》的皴法里琢磨出“干笔蹭山石”的新技法,指尖捏着狼毫,在宣纸上反复摩挲,让山石的糙劲儿顺着笔锋渗出来,似有沙砾摩挲的质感。从《墨葡萄图》的泼墨中提炼出“冲墨造云雾”的绝活,砚台里的墨汁兑了清水,手腕一抖,淡墨如流云漫开,浓淡交织间,云雾的空灵便浮现在纸上。案头的古画拓本堆得老高,边角被手指摩挲得发毛,他常对着一幅古画坐一下午,眼里是笔墨的流转,心里是古今的对话,把老画里的筋骨一点点抽出来,揉进自己的笔墨里。

画室的窗正对着老街区,某天清晨,他望着阳光穿过梧桐叶的斑驳光影,忽然想起早年在油画堆里摸爬滚打的日子。那些蹲在实景跟前写生的时光,笔触飘得像林子里的风;对颜色的敏感,让他能分出旁人瞅不出的冷暖轻重,用灰调子把扎眼的色块揉得妥帖。2018年创作《金陵秋色》时,他带着油画箱和水墨工具,在街头守了三个星期。清晨的寒霜凝在梧桐叶上,他用油画刮刀斜着刮过画布,层层叠叠的笔触堆出叶片的厚重,边缘带着细碎的白霜质感;正午的阳光洒在河面上,他换了羊毫笔,蘸着淡墨轻轻烘染,让秦淮河的氤氲水汽漫进油画的色块里。墨色与油彩在画布上碰撞,却不见丝毫生硬,油画的写实肌理撑起了画面的骨架,水墨的写意韵味填满了画面的气韵。这幅画展出时,有老画家驻足良久,说“没想到梧桐叶能这么画,既有油画的真,又有水墨的魂”。《金陵秋色》的妙处,在于打破了中西画法的壁垒,油画刮刀的硬劲与毛笔的软韵互补,冷暖色块的对比中藏着水墨的干湿变化,让传统的秋景题材有了现代的视觉张力,也证明了老水墨并非只能画古意,也能接住当下的生活景致。

画案一角,堆着厚厚的书法临帖,有颜真卿的《颜勤礼碑》,有怀素的《自叙帖》。顾颖的书法,给画添了不少彩。他把篆书的厚实、隶书的古拙、行书的流畅揉进画笔,每一根线都带着笔墨韵律。2020年创作《兰亭雅集图》时,他先临了三遍《兰亭集序》,笔锋在纸上顿挫转折,把行书的灵动记在心里。画山石时,他取法颜真卿楷书的敦实,笔锋重按轻提,山石的轮廓便带着筋骨;画人物衣纹时,又借鉴怀素草书的飞动,笔锋一扫而过,衣袂飘飘似有风声。案头的砚台磨得光滑,墨汁浸透了宣纸的纤维,画面里的文人雅士或吟或坐,线条既有书法的韵味,又有绘画的灵动,古意盎然中透着现代的审美节奏。他常说,书法是绘画的根,没有书法的线条,画就立不起来,就像人没有骨头,再好看也站不稳。

放下画笔,顾颖的身影常出现在美术馆的展厅里,或是青少年书画比赛的现场。他策划的“江苏省新闻界美术作品邀请展”,在省美术馆举办,来自全省的新闻人带着作品汇聚一堂,既检阅了全省新闻美术力量,也让媒体人的艺术创作被更多人看见。组织江苏省青少年万人画展时,他忙前忙后,从作品征集到展厅布置,事事亲力亲为。16500幅作品挂满了整个展馆,色彩斑斓的画作出自孩子们的手,天真烂漫中藏着对艺术的热爱,这项展览最终打破了吉尼斯世界纪录。更让人难忘的是2005年,他参与创作巨幅油画《华夏多娇》,宽30米,高6.5米的画布铺在临时搭建的工作室里,占满了整个空间。他和几位画家一起,花了数十天时间,每天从清晨画到深夜。画笔在画布上挥洒,山峦的巍峨、江河的奔腾,都在色彩的浓淡变化中呈现。开营当日,这幅巨作挂在中山陵博爱广场,时任江苏省委书记、省长共同揭幕,红色的幕布落下,壮丽的画面震撼了在场所有人,中央电视台国际频道的镜头对准了他,话筒递到嘴边时,他只说“能为这片土地画点东西,值了”。

夜深人静,画室里的灯光还亮着。顾颖对着画布,手里的画笔时而蘸着水墨,时而蘸着油彩。他对创作格外专注,书写是时间的艺术,他一心不会二用。几十年如一日,不图名不图利,闷头下功夫。他的西画用笔沉稳,色彩绚烂有激情,受西方表现主义影响,又带着东方写意的精气神。创作《都市丛林》系列时,灵感源于某个加班后的深夜。他走在回家的路上,摩天大楼的灯光刺破夜空,钢筋水泥的轮廓在夜色中格外清晰。他忽然觉得,现代都市不也像一片丛林吗?只是没有山石草木,却有高楼林立;没有鸟语花香,却有霓虹闪烁。回到画室,他立刻铺开画布,用大笔泼墨画出摩天大楼的轮廓,墨色的浓淡变化模拟出建筑的光影层次;再用油画笔蘸着明亮的油彩,点染出窗户里的灯光和街头的霓虹。笔触时而粗犷,时而细腻,水墨的晕染与油彩的厚重交织,把钢筋森林画得既有水墨的空灵韵味,又具现代都市的繁华气息。画到动情处,他甚至直接用手指蘸着颜料涂抹,指尖的温度似乎也融进了画面里,让冰冷的建筑多了几分烟火气。

“传统不是包袱,现代也不是洪水猛兽。”顾颖放下画笔,喝了一口热茶,眼神里满是笃定。“很多人觉得传统和现代是对立的,其实不然。传统是根,现代是枝,没有根的枝长不粗,没有枝的根也显不出活力。我画水墨,离不开宋元的笔墨底子,那是老祖宗传下来的宝贝,丢了就丢了魂;但也不能总抱着老东西不放,得看看当下的生活,看看现在的人喜欢什么,关心什么。”他指着《都市丛林》里的一栋高楼,“你看这栋楼,用的是泼墨技法,源自徐渭,但画的是现代建筑,这就是传统与现代的对话。”在他看来,艺术创作不能脱离时代,传统水墨要想在当下活起来,就得接地气,接人气,既要守住笔墨的魂,又要跟上时代的脚步,让老技法能表现新题材,让老艺术能走进现代人的生活。

圈内人夸他:“灵气足,肯下笨功夫”“中西掺得自然”“感觉和眼界都比同辈宽”。这些话,是对他画画路子最实在的评价。他的画室里,古画拓本与现代画册堆在一起,狼毫笔与油画笔并排挂在墙上,墨汁的清香与油彩的味道交织,就像他的画,古今交融,中西合璧,却透着一股浑然天成的和谐。

顾颖的探索,对当代水墨画有着实实在在的启示。当下很多水墨画创作者,要么一味仿古,画出来的东西像博物馆里的复制品,没有时代气息;要么盲目求新,丢了笔墨的根本,画出来的东西空有形式,没有灵魂。而顾颖用自己的实践证明,传统与现代可以共存,中西画法可以互补。他深扎传统,从宋元笔墨里汲取营养,让自己的画有了厚重的根基;他拥抱现代,用油画的技法和现代的题材,让自己的画有了鲜活的生命力。他的画告诉我们,水墨画的生命力不在于固守,而在于创新,在于在传统与现代之间找到平衡,在于让老艺术能表达新情感,能反映新生活。

如今的顾颖,还在画画的道上往前蹚。鬓角的白发多了些,眼神却依旧清亮。他依然每天泡在画室里,时而临帖,时而写生,时而创作。案头的砚台换了好几个,画笔用秃了一把又一把,画布堆得越来越高。他说,画画是一辈子的事,路还长着哩。这位能把中西古今捏到一块儿的画者,往后定会画出更多有老底子又有新意思的好画。他这探索的路子,就像一盏灯,照亮了当代水墨画的前行方向,也让我们看到,老手艺只要找对了活法,就能在新时代焕发出蓬勃的生机。

墨色晕染,彩笔挥洒,顾颖的画里,有传统的筋骨,有现代的气韵,更有一位艺术家对艺术的执着与热爱。他在墨彩之间寻路,走出了一条独属于自己的艺术之道,也为当代水墨画的发展,写下了浓墨重彩的一笔。