马洛里:“因为,它就在那里。”

珠峰自古——自人类的古——就矗立在那里,巍巍然,峨峨然。话说六千五百万年前,印度洋板块根基松动,向北,向亚欧大陆漂移,导致猛烈碰撞。通俗地说,就是印度洋板块一头撞过来,亚欧大陆板块挺身相迎,你撞我,我也撞你,作用力等于反作用力,形成剧烈的俯冲、挤压、抬升等一系列造山运动,最终,在原来属于特提斯海的上方,隆起雄伟而辽阔的喜马拉雅山脉,而山脉的最高点,即为珠峰。

孟子说:“登泰山而小天下。”可惜,他老先生没有见过珠峰,恐怕听也没有听过。嗟乎珠峰!伟哉天柱!擘洪波以特起,指太清而雄踞。任谁见了,都得引颈眺望。眺望引发神圣,神圣萌生敬仰,敬仰激励挑战——人性为什么喜欢挑战?因为,它意味人“这一个”的主观能动与自由意志。

而人类与珠峰的对话,直到一八五二年,才摆上桌面。那一年,值清咸丰二年,印度人测出它的高度为海拔八八四0米,登峰造极,特立无朋,方从地理的角度,封它为地球的第三极。而后,十九世纪末,二十世纪初,随着探险者的脚步相继敲响北极、南极,时势造英雄,旋即有人把探索的准星瞄向珠峰。谁?英人乔治·马洛里。孟子又说:“五百年必有王者兴。”这种征服自然极限的王者,五百年是出不来的,你看,珠峰等到发白如银,才等来这一位。马洛里一九二一、一九二二年参加西藏北坡线路侦察,两次均被山神祭出的冰瀑、雪崩阻在了半腰。人与自然终“极”博弈,双方都在小心翼翼地出手。马洛里也不虚此行,有幸在第二次看到了“日照金山”的奇观,那是一种焚天炽地、勾魂摄魄的炫烂。

一九二三年,马洛里应邀赴哈佛演讲。“既然珠峰高不可及,危险万状,为什么还要以命相搏?”有记者诘问。他脱口而出:“因为,它就在那里。”

此为禅语,亦为战书。低头不见抬头见,珠峰,就在那云端;至高无上,唯我独尊,就在那仙乡;自达伽马绕过好望角、哥伦布踏上美洲,啊!不!不!自刀耕火种、茹毛饮血,自人类祖先的祖先、古代的古代,孤拔而寂寞的珠峰,就在时空的那头喊他。

再也不能等待。一九二四年,三十八岁的马洛里第三次披挂出征。六月七日,他给妻子露丝吐露心迹:“亲爱的,我在海拔八三00米的六号营地,寻找通往天国的路……”他承诺,登顶后,把露丝的照片搁在珠峰之巅。

翌日破晓,马洛里和二十二岁的搭档欧文走出帐篷。山神应招,撒下云罗雾网,云里隐迷魂阵,雾里藏“鬼打墙”。摄影师奥德尔拉住马洛里的衣袖:“等云雾散了再出发……”马洛里也有犹豫,高处本已不胜苦寒,不仅呼气成冰,更有高反、低氧、低压作怪,每一步,都如负千斤,而现在,又加上云迷雾障。情知这是山神作法,阻止凡人亵渎。怎么办?上,还是撤?不,我这不是亵渎,是朝圣,是最恭敬的礼拜,恶劣的天气是山神循例的考验,他说服自己。

马洛里和欧文,就这样一脚踏进茫茫雾海。

奥德尔远远跟踪,正午时分,云隙乍现,望远镜里两个黑点正逼近一堵陡崖,越过去,顶峰就毫无遮挡。当他颤抖着按下柯达相机的快门,云雾迅疾合拢,山神只给了他一个瞬间,一个记录马洛里和欧文攻顶的瞬间,两个小黑点就被云雾吞噬……不是暂时,不是一天两天,而是年复一年、代复一代,马洛里与欧文,留给世人的,只是山脊上的两个背影。

一九九九年,珠峰北坡,一位美国登山家越出了常规路线,极为偶然地发现了马洛里的遗骸。怎么这般巧?难道是山神有意指引?他检查了马洛里的遗物,找出那封最后的家书,但没有找到露丝的照片,以及装照片的银质相框。照片纵然会朽烂,银框应该不会坏的呀。莫非,一个温情的推测,照片或许搁上了峰巅,马洛里是人类首登绝顶的王者?

问号,不是句号,这已成了登山史上的百年之谜。

唯一,唯一确凿无疑的是:马洛里最后的凝望,是孤拔的岩峰与人类目光最近的碰撞。他留下的七字箴言,已成了后世探险者策马而驰的冲锋号,逐梦而行的北斗星。

希拉里和丹增:首登殊荣的背后

人类第一次问鼎珠峰,时间:一九五三年五月二十九日;人员:三十四岁的新西兰登山者埃德蒙•希拉里与三十九岁的尼泊尔向导丹增•诺尔盖;线路:南坡;团体:英国登山队。

天选之人,其来有自。希拉里少年时即加入登山俱乐部,青年时曾造访南阿尔卑斯山奥利弗峰,正是在那儿,他听到了珠峰隐隐的召唤。丹增自幼在珠峰脚下成长,与大山朝夕相伴,曾五次尝试登顶,深谙对手的突怒偃蹇与瑰玮昂藏。

那天,当这两位跨国组合一战成名,媒体刊发了希拉里为丹增拍摄的照片:举着英国与尼泊尔的国旗狂欢。据传,丹增就此把自己的诞辰改为五月二十九日,这也是世界登山史的新纪元。而希拉里却未能留下画面,遗憾哪遗憾,大山之子丹增不会使用相机。

希拉里也有值得慰藉的补偿,南坡冲顶的最后一道屏障,烙上他生命的印记。

镜头倒回当日,全队十四人,仅剩希拉里和丹增。早晨六点半,他俩从南坳出发。山脊积雪数尺,前脚踩下,一个窟窿,深达膝盖,后脚拔前,又一个窟窿,几乎没股,每挪一步,都仿佛在与整个地球的引力抗衡。好不容易跋涉到尽头,劈面又是一堵绝壁,高约十二米,陡峭而光滑。两人本已力竭,禁不住望岩兴叹。上帝造物焉能毫无瑕疵?希拉里反复逡巡,俄而眼睛一亮,他发现了一条裂缝,隐在冰面下,虽然微细,但也足够破绽——此时此刻,不啻就是命运之门。希拉里借助冰镐,沿缝隙凿出一溜凹坑,施展抓、推、扭等登山绝技,蛇行猿攀,节节上升。飓风冷不防从侧面扫来,企图把闯关者掀翻。希拉里将冰镐使劲扎进岩缝,如壁虎般紧贴岩面。飓风变本加厉,从四面八方席卷而来,撒雪成兵,飞石成阵。希拉里犹自纹丝不动。飓风没辙,稍稍歇得一口气,希拉里乘势猱身而上,直造其巅。

这堵绝壁,也因此被命名为“希拉里台阶”。

余下的征程,相对平缓,希拉里在前开道,丹增紧随其后。罡风凌厉,锐如刀刃。两人且行且歇,丹增甚至有兴致哼上一两句尼泊尔山歌。希拉里虽然听不懂,作为一个前养蜂人,他也不由自主地在心底哼起了新西兰的谣曲。傍午,两人登上珠峰。

如是看来,应该是希拉里捷足先登,他是人类征服珠峰的第一人。但新闻报道却说:希拉里和丹增携手而上,没有先后,不分伯仲。

想起四百多年前,西班牙探险家巴尔沃亚发现太平洋,他怎么做?巴尔沃亚命令队伍止步,谁都不许跟随,因为这一刻,这个首次瞭望不为人知的大洋的一刻,他不想与任何人分享。

再看十多年后,人类首次登月,美国宇航员阿姆斯特朗率先踏上月球,他说:这只是一个人的一小步,但却是整个人类的一大步。

面对这载入史册的千秋盛名,希拉里和丹增却选择“同时撞线”。

坊间传闻,希拉里在峰顶前停下脚步,摆出一个优雅的手势,对丹增说:“这南侧是贵国的土地,您先上!”朴实憨厚的丹增没有多想,随希拉里的手势向上跨了一步。当他醒悟这一步的含义,立马反悔,转身对希拉里说:“这荣誉是您的,您再请上。”

双方推让来推让去,结果,在珠峰之巅,面对南而西,尼泊尔境内的崇山巨壑、云烟缭绕,北而东,中国青藏高原的千年蓝冰、万里白雪,两人指日为誓:永远不透露登顶细节。

这一戏剧性的“情感碰撞”,成了媒体津津乐道的话题,无不赞赏两位登山者的高风亮节。这当然是对的,希拉里和丹增不愧为人类首登珠峰的大英雄。但笔者忍不住要强调:他俩两肋插刀、肝胆相照的情谊,才更令人动容。登山是集体运动,团队精神远远大于个人英雄主义。比如说这次攀登,希拉里曾失足坠入冰缝,千钧一发之际,是丹增迅疾用冰镐固定住拴在希拉里身上的保护绳,才救了他一命——想想看,希拉里如果连命都没了,哪还有如今的登顶?何况,即使你单枪匹马,孤身攀援,也离不开他人的贡献。是以,希拉里和丹增把两人视为一体,我中有你,你中有我,同患难,共死生,殊荣不计冠亚,记录并列榜首。

荣誉贵在分享,并且被分享回馈。

夏尔巴人:攀登珠峰运动的灵魂

夏尔巴人,藏语意为“来自东方的人”,分布于喜马拉雅山两侧,多数在尼泊尔,少数在中国、印度和不丹,语言为夏尔巴语,文字为藏文。据考属于藏族或党项羌族的一支,也有他说。

他们信仰坚定,视珠峰为神山,顶礼膜拜,五体投地;他们敢于担当,勇于任劳,兢兢业业,踏踏实实;他们天赋异禀,适应高海拔生活,履崎岖如行平地,负重物若衣轻裘,摄氏零下若干度,照样在帐篷外露宿,高山严重缺氧,依然从容呼吸,轻松迈步;他们还性格温和,善解人意,淡泊宁静,乐天知命。

一九五三年,族人丹增代表英国队首登珠峰,他们的天赋由此被世人激赏,其生涯,也从早先“珠峰上的挑夫”,升级为各国登山者的“战略合作伙伴”。

名为伙伴,实际上是灵魂。夏尔巴人的职责囊括登山的一切,包括创设营地、搭建帐篷、开掘线路、清理冰碛、运送物资、救援伤员,以及陪同登顶、保护下撤等等。不言而喻,没有夏尔巴人,攀登珠峰运动就不会有如今的劲爆红火。

撇开具体业务不谈,单说他们在登峰方面的神奇表现:有十三位村民,相约一起攀登珠峰,他们像平常上山放牧,一边哼着西藏风味的民歌,一边笃笃悠悠,排队上演了一出“鱼贯登顶”的浪漫剧;还有位高手,旬月之内,登顶一次不过瘾,又来了第二次,仍不过瘾,索性来了出“三登圣山”的连续剧。另有位勇士,不仅爬了上去,在那被视为人类禁区、逗留不得超过两个钟头的绝巘,尽情饱赏日出日落、云卷云舒,仍不餍足,竟借助睡袋,在上面美美睡了一觉,创下停留二十一个半小时的最高记录。更有位大侠,自一九九四年上得珠峰,尝到甜头,以后年年旧地重游(两年封山期除外),截至二0二四年五月,已上去三十次。难怪有人赞叹“夏尔巴人长着三个肺”。

夏尔巴族终归是人,不是神,长年在高危地带履险犯难,破死忘生,难免“瓦罐不离井上破,将军多向阵中亡”。据统计,历来登山殉难者中,夏尔巴人占比超过三分之一。夏尔巴人以生命为代价创下了三个之“最”:登顶人数,最多;无氧登顶人数,最多;遇难者,也最多。天生了珠峰,天也生了怀山藏璞、视死如归的夏尔巴人。

——文章写到这儿,是夜,我做了一个梦,梦见入驻一支跨国登山队的大本营,地址在尼泊尔境内的萨加玛塔国家公园……醒来大喜,遂把梦中所见所闻,补述如下:

……昨晚,夏尔巴人为登山队祭神祈福。石块垒成的煨桑台上,摆满了鲜花、香烛、食品、青稞酒,还有安全带、冰爪、头盔、高山靴。老喇嘛手持铜铃、金刚杵,为大伙诵经。我能听懂的,就一句“唵嘛呢叭咪吽”。记忆忽闪回童年,是跟祖父学得的这六字真言。诵经结束,喇嘛为登山队员系上金刚结和哈达,并将生米分三次撒向天空,以示飨神,纳福。

今晨,帐篷外,一位夏尔巴少年为欧洲登山客捆绑行李。我说他是少年,因为面庞实在年轻,双颊红彤彤的,似朝日将升未升时的丹霞,唯有那双大眼,偶尔一闪,透出冰川的深邃。远处有人唤他,他起身回答,右手的拇指——我这才注意到,他没带手套——不慎被冰爪划破,一缕鲜血滴落,未等及地,已凝成一粒冰珠。

转身仰望珠峰,山脊上,耸动一溜红色的身影,个个背负庞然的蓝色捆包,若一座小山。这都是夏尔巴人。他们驮的是英国队、美国队、德国队的帐篷,是印度队、日本队、韩国队的氧气瓶。大本营年年变换旌旗,唯有夏尔巴人的经幡从不缺席,那些象征天地水火风的五色布条,在沿途每一处营地猎猎作响,如同雪山在与苍穹亲密私语。

高处,突然拐出又一支队伍,同样弓腰曲背,同样驮着巨型包裹,走的却是下坡路。难道前方遇到不可逾越的障碍,掉头撤回大本营?见我满腹疑虑,那少年扬起脸来,用英语大声说:“先生,那帮人也是咱村的,负责清理环境,上去几天了,背回的是珠峰上的垃圾。”

我忽然想到一个词“任重道远”:眼前,两队相向而行的夏尔巴人,上山者,承载的是珠峰的今日;下山者,背负的是珠峰的未来。

中国队首登:国家的尊严与意志

前文说到,一九五三年,英国队首次从南坡登顶。

到了一九六0年,中国队首次冲顶珠峰,选择了尚无人征服的北坡。

当时,中国正与尼泊尔进行边界谈判,尼方力主珠峰归属他们,理由是“我们的丹增早已登顶,而你们却从来没有”。这就为中国队的首登注入了国家尊严与意志。

是年三月,一支平均年龄二十四岁的登山大军开赴珠峰。四至五月,展开三次适应性行军,建立从低到高四处营地。

大战在即,先锋旗突然卷了一角——队长史占春因伤退阵。

同时,有两名队员遇难,三十多人严重冻伤,离队治疗。

天气逐渐变暖,登山的窗口期所剩无几。

形势异常严峻。

高层发声:“不惜一切代价,有进无退。”

前线火速成立突击队,副队长许竞出任组长,王富洲、刘连满、贡布成为组员。五月二十四日凌晨,吹响总攻号角。

又是措手不及:许竞走出四号营地帐篷,没跨几步,猝然倒下。

是高山反应作祟。海拔八千米以上,俗称“死亡地带”,这是自然铁律,谁也不能心存侥幸。

阵前再次换将,许竞离队,王富洲临危受命,接任组长,运输队屈银华补缺,从后勤擢为前锋。

王富洲展开五星红旗,面对蹲踞在雪线上的珠峰,带领队友宣誓:“请祖国和人民放心,有我们在,此战必胜!”

远眺珠峰,是连嶂竞起的一崿独秀。天,似盘古初辟后的那种蓝;地,似南极雪原的那种白。

近窥珠峰,是四山簇拥的一尊挺拔。哪四山?为洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰、希夏邦马峰。每座,都在海拔八千米以上,状若山族的五巨头,炫它们的肌腱勃怒、头角峥嵘。

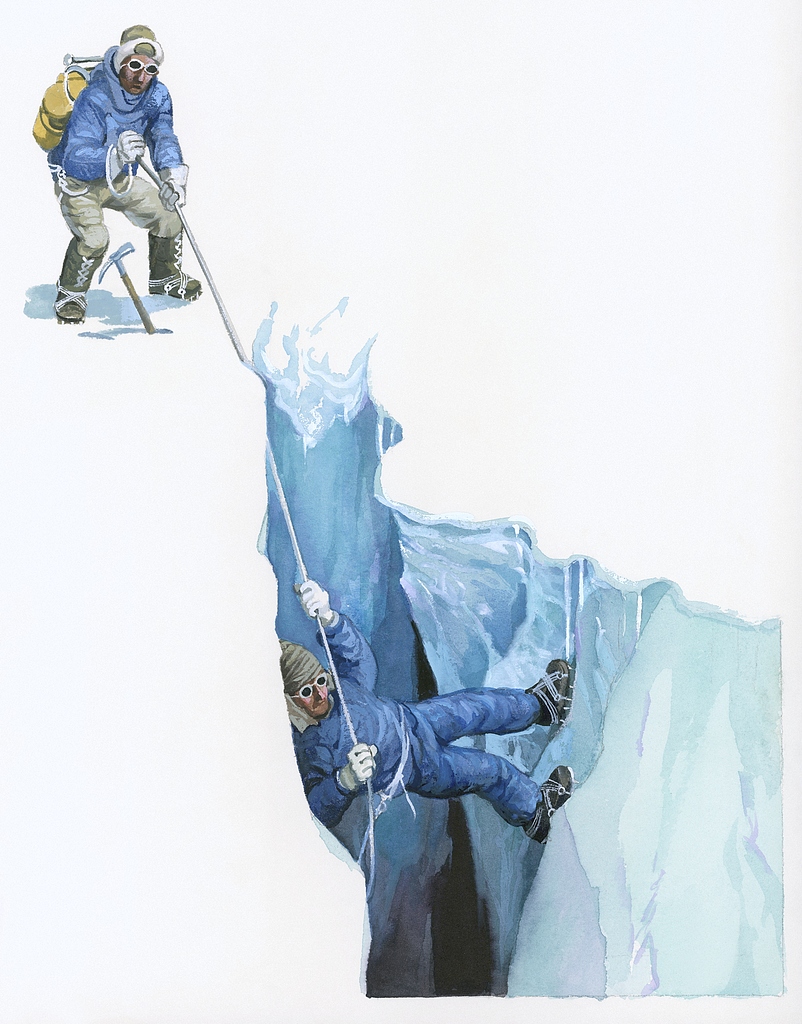

当日中午,突击队出发,冲风冒雪,临深履薄,攻到北坡的“第二台阶”。此崖虽矮于南线的“希拉里台阶”,但一堵峭然,近乎垂直,既无抓手,也无支撑。四人徒手强攀,均于半道滑跌。刘连满情急智生,他蹲下身,趴在石壁,让队友把自己的肩膀当作人梯。屈银华脱下带钉的靴子和外袜,近乎赤脚,踏上刘连满的双肩,待刘连满挺直腰板,顺势在高点扎下一根钢锥,再借力爬上岩顶——也因此被冰神咬坏了脚跟与脚趾。

屈银华垂下绳索,陆续把贡布、王富洲、刘连满拉了上去。

刘连满经过这番折腾,精力已全部耗尽,再也迈不开步。寒风凄厉,日色惨淡。怎么办?若撇下他不管,形同残忍放弃。若留下陪护,又将错失登山良机。三人犹豫不决,倒是刘连满坚决:“国事为重,我待在这儿,等你们凯旋。”也只有这么办了。三人把他安置在避风的岩穴,从攻顶用的八瓶氧气中分给他一瓶,挥泪踏上征途。

夕阳西下,余晖染红了珠峰,也染红了三人的戎衣。前面出现一条横切小道,半依危壁,半临深渊,中间仅供一人勉强贴壁通过。这儿,容不得任何疏忽或胆怯,每迈一步,都得似钢浇铁铸,稳如磐石。时间在腕表之外,安危在分寸之间,冷汗在掌心之内。当最后一人安全走出,猛抬头,星空已过了午夜,今夜的繁星倒是特别大特别亮,仿佛瞪眼观摩凡尘正在上演的大剧。

氧气用罄,免不了心头一懔,但重任在肩,珠峰在望,三人摄气提神,鼓勇前行,登上一处平坡,往前,再没有路。下弦月恰好探出头来。“啊,到顶了!这儿就是珠峰!”五月二十五日,凌晨四点二十分,中国登山队的王富洲、屈银华、贡布,登上了地球之巅——报捷的红色信号弹犹如炸裂的闪电,引得千峦万嶂都仰起头来看,欢呼声激起万籁和鸣,莫说喜马拉雅被惊醒,青藏高原,乃至整个神州大地,是夜都风暖花香,山欢水笑。

惦着战友安危,三位将一面国旗、一盏头灯塞进岩缝,迅速折返。谢天谢地!刘连满虽然被极度寒冷冻得说不出话,仍以喜悦的眼神和半张的嘴唇,向战友表示祝贺。王富洲诧异氧气瓶原封未动,搬起一看,底下压着一张纸条,天哪!这是刘连满昨晚写的诀别信:

同志们,我估计我不行了,氧气留给你们,下撤时也许有用。祝你们成功!永别了!祖国万岁!

红色铅笔在零下三十度的极寒中燃烧,字字剖心相示,句句黄钟大吕。三位壮士禁不住热泪盈眶,这张小小纸条,也把战友的身躯托上了峰巅,在另一个维度。

(未完待续)

作者简介:卞毓方,男,1944年生于江苏阜宁,后移居射阳,中共党员。先后毕业于北大东语系日文专业和中国社科院研究生院国际新闻专业,长期在经济日报、人民日报从事新闻工作;作家,学者,教授。1991年加入中国作家协会,1995年起专注于散文创作,其作品以大气磅礴、知识性与文学性融合为特点,被评论界称为“知性散文”,代表作有《文天祥千秋祭》《煌煌上庠》《长歌当啸》等。