蒹葭自任安平素

□ 温彦国

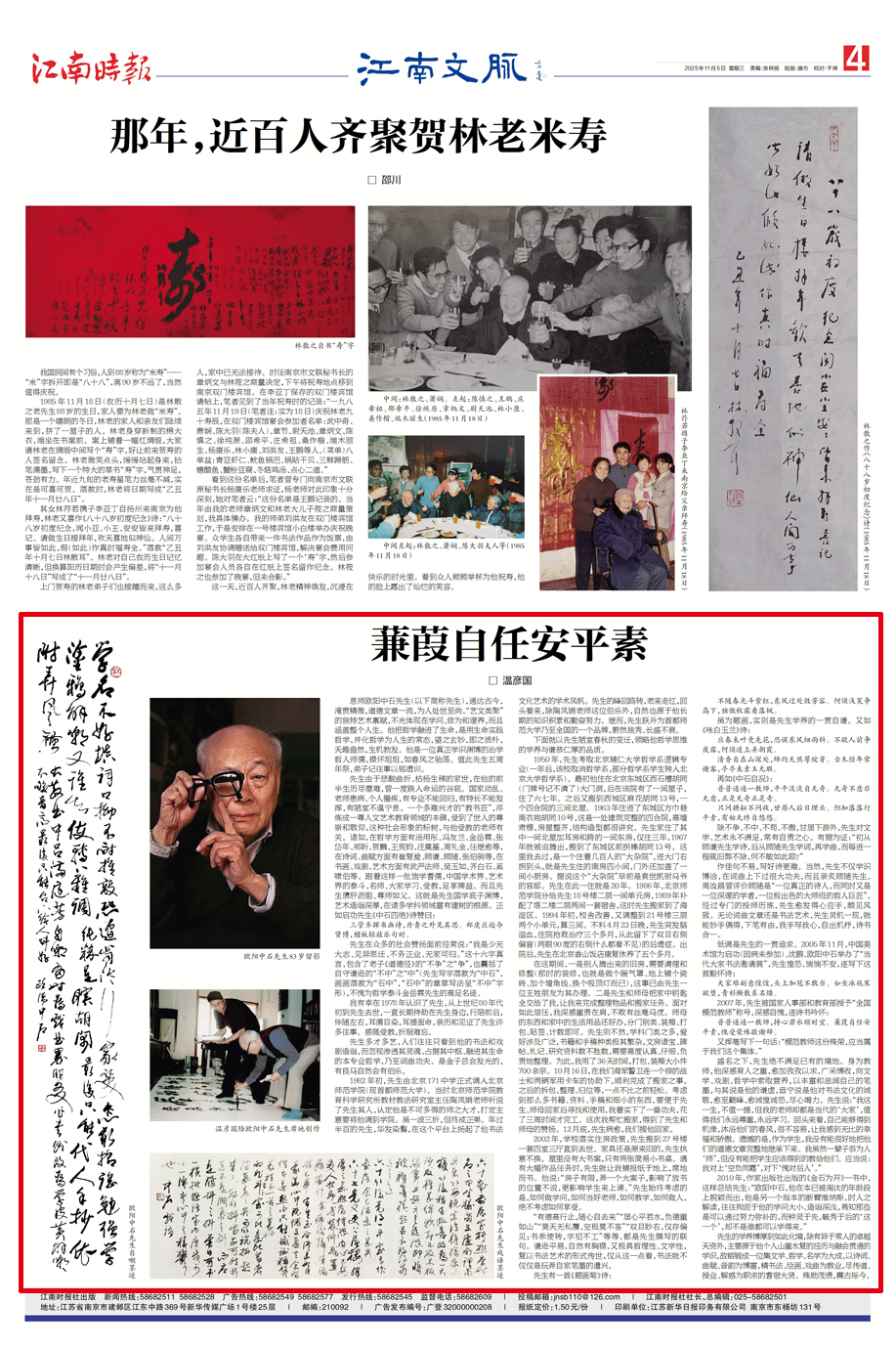

欧阳中石先生83岁留影

恩师欧阳中石先生(以下简称先生),通达古今,淹贯精微,道德文章一流,为人处世至尚。“艺文类聚”的独特艺术禀赋,不光体现在学问、修为和邃养,而且涵盖整个人生。他把哲学融进了生命,是用生命实践哲学,并化哲学为人生的常态,望之玄妙,即之质朴,天趣盎然,生机勃发。他是一位真正学识渊博的治学哲人师儒,襟怀坦坦,如春风之骀荡。值此先生五周年祭,弟子记往事以铭遗训。

先生由于悲酸曲折、枯杨生稊的家世,在他的前半生历尽磨难,曾一度跌入命运的谷底。国家动乱、老师患病、个人罹疾,有专业不能回归,有特长不能发挥,有陋室不遑宁息。一个多难兴才的“教书匠”,淬炼成一尊人文艺术教育领域的丰碑,受到了世人的尊崇和敬仰,这种社会形象的标树,与他受教的老师有关。诸如,在哲学方面有汤用彤、冯友兰、金岳霖、张岱年、郑昕、贺麟、王宪钧、汪奠基、周礼全、任继愈等,在诗词、曲赋方面有崔复爰、顾谦、顾随、张伯驹等,在书画、戏剧、艺术方面有武严法师、吴玉如、齐白石、奚啸伯等。跟着这样一批饱学耆儒,中国学术界、艺术界的泰斗、名师、大家学习、受教,足享裨益。而且先生隳肝沥胆、尊师如父。这就是先生国学底子渊博,艺术造诣深厚,在诸多学科领域富有建树的根源。正如启功先生《中石四绝》诗赞曰:

三管齐挥书画诗,丹青之外见其思。郑虔应逊今贤博,檀板轻敲乐句时。

先生在众多的社会赞扬面前经常说:“我是少无大志、见异思迁、不务正业、无家可归。”这十六字真言,包含了老子《道德经》的“不争”之“争”,也囊括了自守谦逊的“不中”之“中”(先生写字落款为“中石”,画画落款为“石中”,“石中”的章草写法呈“不中”字形),不愧为哲学泰斗金岳霖先生的高足名徒。

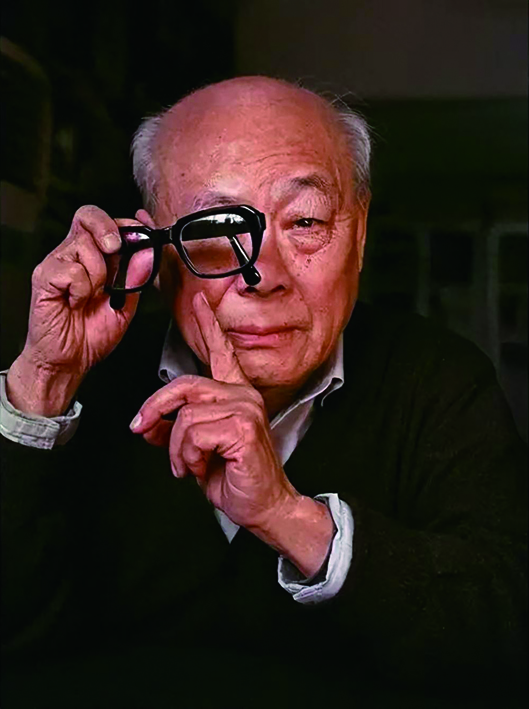

温彦国陪欧阳中石先生席地创作

我有幸在1978年认识了先生,从上世纪80年代初到先生去世,一直长期侍助在先生身边,行陪前后,伴随左右,耳濡目染,耳提面命,亲历和见证了先生许多往事。感佩受教,折服难忘。

先生多才多艺,人们往往只看到他的书法和戏剧造诣,而忽视渗透其灵魂、占据其中枢、融进其生命的本专业哲学,乃至词曲功夫。是金子总会发光的,有良马自然会有伯乐。

1982年初,先生由北京171中学正式调入北京师范学院(现首都师范大学)。当时北京师范学院教育科学研究所教材教法研究室主任陶凤娟老师听说了先生其人,认定他是不可多得的师之大才,打定主意要将他调到学院。虽一波三折,但终成正果。年过半百的先生,华发染鬓,在这个平台上扬起了他书法文化艺术的学术风帆。先生的峰回路转,老来走红,回头看来,除陶凤娟老师这位伯乐外,自然也源于他长期的知识积累和勤奋努力。继而,先生跃升为首都师范大学乃至全国的一个品牌,蔚然独秀、长盛不衰。

下面就以先生陋室春秋的变迁,领略他哲学思维的学养与谦恭仁厚的品质。

1950年,先生考取北京辅仁大学哲学系逻辑专业(一年后,该校取消哲学系,部分哲学系学生转入北京大学哲学系)。最初他住在北京东城区西石槽胡同(门牌号记不清了)大门洞,后在该院有了一间屋子,住了六七年。之后又搬到西城区麻花胡同13号,一个四合院的三间北屋。1963年住进了东城区方巾巷南衣袍胡同10号,这是一处建筑完整的四合院,高墙肃穆,房屋整齐,结构造型都很讲究。先生家住了其中一间北屋加耳房和跨的一间东房,仅住三年,1967年就被迫腾出,搬到了东城区前拐棒胡同13号。这里我去过,是一个住着几百人的“大杂院”,进大门右拐到头,就是先生住的南房四小间,门外还加盖了一间小厨房。据说这个“大杂院”早前是袁世凯驸马爷的官邸。先生在此一住就是20年。1986年,北京师范学院分给先生18号楼二层一间单元房,1989年补配了塔二楼二层两间一套宿舍,这时先生搬家到了海淀区。1994年初,校舍改善,又调整到21号楼三层两个小单元,算三间。不料4月23日晚,先生突发脑溢血,住院抢救治疗三个多月,从此留下了双目右侧偏盲(两眼90度的右侧什么都看不见)的后遗症。出院后,先生在北京香山饭店康复休养了五个多月。

在这期间,一是别人腾出来的旧房,需要清理和修整(那时的装修,也就是做个暖气罩、地上铺个瓷砖、加个墙角线、换个吸顶灯而已),这事已由先生一位王姓朋友为其办理。二是先生和师母把家中钥匙全交给了我,让我来完成整理物品和搬家任务。面对如此信任,我深感重责在肩,不敢有丝毫马虎。师母的东西和家中的生活用品还好办,分门别类、装箱、打包、贴签、计数即可。先生则不然,学科门类之多,爱好涉及广泛,书籍和手稿种类极其繁杂,文房诸宝、碑帖、札记、研究资料数不胜数,需要高度认真、仔细、负责地整理。为此,我用了36天时间,打包、装箱大小件700余宗。10月16日,在我们海军警卫连一个排的战士和两辆军用卡车的协助下,顺利完成了搬家之事。之后的拆包、整理、归位等,一点不比之前轻松。考虑到那么多书籍、资料、手稿和细小的东西,要便于先生、师母回家后寻找和使用,我着实下了一番功夫,花了三周时间才完工。这次我帮忙搬家,得到了先生和师母的赞扬。12月底,先生病愈,我们接他回家。

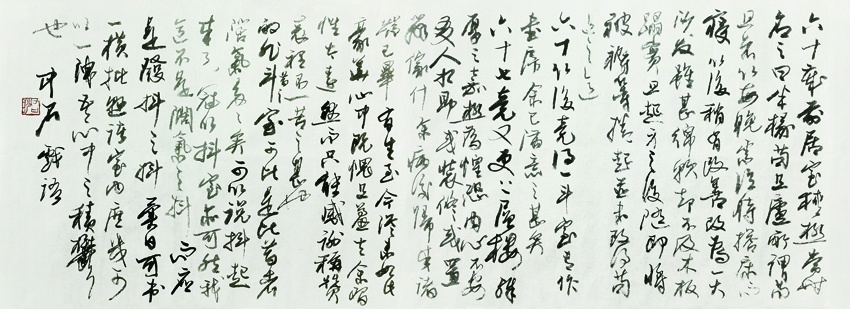

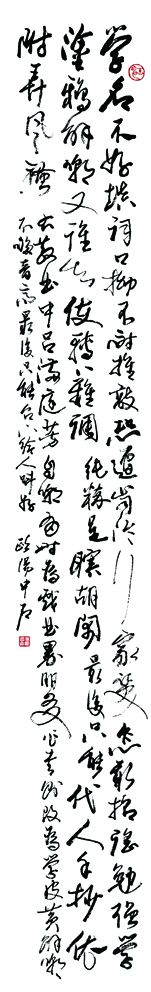

欧阳中石先生戏语墨迹

2002年,学校落实住房政策,先生搬到27号楼一套四室三厅直到去世。家具还是原来旧的,先生执意不换。屋里没有大书案,只有两张简易小书桌。遇有大幅作品任务时,先生就让我铺报纸于地上,席地而书。他说:“房子有限,弄一个大案子,影响了放书的位置不说,更影响学生来上课。”先生始终考虑的是,如何做学问,如何当好老师,如何教学,如何做人,绝不考虑如何享受。

“有德高行止,随心自去来”“居心平若水,负德重如山”“昊天无私覆,空极莫不客”“双目眇右,仅存偏见;书乖使转,字犯不工”等等,都是先生撰写的联句。谦逊平易,自然有胸襟,又极具哲理性、文学性,复以书法艺术的形式传世,仅从这一点看,书法就不仅仅是玩弄自家笔墨的遣兴。

先生有一首《题画菊》诗:

不随春光斗紫红,东风过处敛芳容。何须浅笑争高下,独傲秋霜看落枫。

虽为题画,实则是先生学养的一贯自谦。又如《咏白玉兰》诗:

应春未叶竟先花,恐误东风细雨斜。不欲人前争夜露,何须道上弄朝霞。

清香自在山深处,绰约天然萼绽芽。古木经年常谢客,亭亭束素玉无瑕。

再如《中石自况》:

普普通通一教师,平平淡淡自无奇。无奇不意非无意,正是无奇正是奇。

只问耕耘不问收,甘居人后日埋头。但知落落行平素,有始无终自悠悠。

除不争、不中、不苟、不傲,甘居下游外,先生对文学、艺术永不满足,常有自责之心。有据为证:“初从顾谦先生学诗,后从顾随先生学词,再学曲,而每进一程辄旧弊不除,何不敏如此耶?”

作佳句不易,写好诗更难。当然,先生不仅学识博洽,在词曲上下过很大功夫,而且亲炙顾随先生。周汝昌曾评价顾随是“一位真正的诗人,而同时又是一位深邃的学者,一位极出色的大师级的哲人巨匠”。经过专门的投师历练,先生愈发得心应手,颇见风致。无论词曲文章还是书法艺术,先生灵机一现,就能妙手偶得,下笔有由,我手写我心,自出机杼,诗书合一。

低调是先生的一贯追求。2005年11月,中国美术馆为启功(因病未参加)、沈鹏、欧阳中石举办了“当代大家书法邀请展”,先生惶恐,惴惴不安,遂写下这首豁怀诗:

大家难副意惶惶,头上加冠不敢当。如坐冰毡寒欲堕,青衫懒散系名缰。

2007年,先生被国家人事部和教育部授予“全国模范教师”称号,深感自愧,遂诗书吟怀:

普普通通一教师,持心若水顺时宜。蒹葭自任安平素,愧受荣殊敬谢辞。

又挥毫写下一句话:“模范教师这份殊荣,应当属于我们这个集体。”

盛名之下,先生绝不满足已有的境地。身为教师,他深感育人之重,愈加孜孜以求,广采博收,向文学、戏剧、哲学中索取营养,以丰富和滋润自己的笔墨,与其说是他的谦虚,毋宁说是他对书法文化的诚敬,愈至巅峰,愈诚惶诚恐,尽心竭力。先生说:“我这一生,不值一提,但我的老师却都是当代的‘大家’,值得我们永远尊重,永远学习。回头来看,自己能够得到机缘,沐浴他们的春风,很不容易,让我感到无比的幸福和骄傲。遗憾的是,作为学生,我没有能很好地把他们的道德文章完整地继承下来。我虽然一辈子忝为人‘师’,但没有能把学生应该得到的教给他们。应当说:我对上‘空负雨露’,对下‘愧对后人’。”

2010年,作家出版社出版的《金石为开》一书中,这样总结先生:“欧阳中石,他在本已被淘汰的年龄段上脱颖而出,他是另一个版本的断臂维纳斯,时人之解读,往往拘泥于他的学问大小、造诣深浅,焉知那些是可以通过努力弥补的,而钟灵于先,毓秀于后的‘这一个’,却不是谁都可以学得来。”

先生的学养博厚到如此化境,除有异于常人的卓越天资外,主要源于他个人山重水复的经历与融会贯通的学识,故镕锻成一位集文学、哲学、名学为大成,以诗词、曲赋、音韵为博富,精书法、绘画、戏曲为教业,尽传道、授业、解惑为职求的耆宿大贤。殊勋茂绩,震古烁今。

欧阳中石先生自嘲墨迹