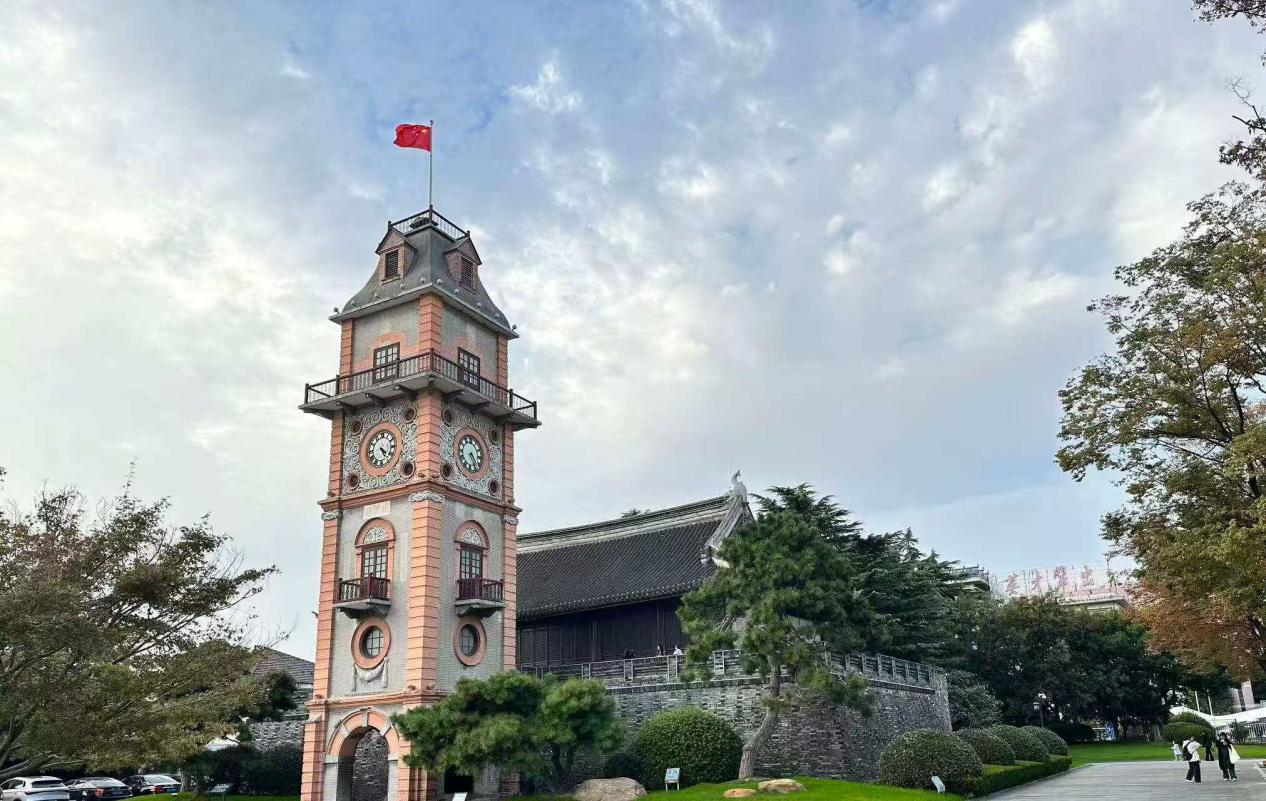

钟声裹着江风的温软,牵来橙红落日——那轮圆日像被镀了层蜜色金箔,在天幕上划下一道带着余温的休止符。成群的麻雀振翅掠过,翅尖轻触洁白的云絮,落在校园的梧桐树上,将细碎的阴影叠成一片流动的墨痕。待朝霞从谯楼后怯生生探出头,把斑斓的云絮轻轻推向沉睡的体育场,南通人便知道,属于这座城的新一天,正裹着钟声的余韵,悄悄醒了。

作为南通人刻在记忆里的城市地标,钟楼早不是单纯的报时器与消防警钟。民国三年立起的英式小楼,砖墙上还凝着百年前的雨痕,每一次鸣响都像在与岁月对话:它数过农耕时代“日出而作、日入而息”的晨昏,听过近代纺织机房里织机齐鸣的工业曙光,如今又迎着新征程的阳光,为远赴海外拓市场的游子捎去家乡的惦念,也用指针划过刻度的沉稳,悄悄告诉孩子们:“中国近代第一城”的名号里,藏着怎样沉甸甸的担当。

110年光阴流转,钟楼脚下的四季换了无数回模样:春有柳絮拂过砖缝,夏有蝉鸣绕着钟檐,秋有落叶铺遍石阶,冬有白雪覆满穹顶。唯有这“城市的时间之眼”始终未变,用钟声敲醒每一颗沉睡的心灵,将“包容汇通,敢为人先”的江海气韵,细细洒在南通的每一寸土地上。 从钟楼往后走二百来米,青砖路转个弯,就是南通中学的校门。那扇门后,藏着南通百年教育的魂。

(江苏省南通中学,是通中学子的成长名片。)

25位院士的名字刻进校史的荣光里,红楼的红砖浸着岁月的暖,古楸的枝叶垂落半庭荫凉,西侧那截北极阁城墙遗址——南通现存唯一的古城墙,还凝着旧时的风。可这些,不过是这所百年名校人文底蕴的一角。从通海五属公立中学到江苏省立第七中学,再到如今的江苏省南通中学,张謇先生“父教育而母实业”的箴言,像一粒种子落进这片土壤,在百年光阴里长成了参天的理想:航空实验班的少年们仰望蓝天时眼里有光,“南通中学号”卫星划破天际时,敢为人先的精神也跟着升上了苍穹。 旁人说“进了通中的门,就是大学的人”,可通中给南通的,远不止一张大学“准入场券”。它是西风东渐时,南通接住的第一缕文化新光;是张謇“健全之国民”教育理想的生动注脚;也盛着无数普通人对美好生活的向往——那些在教室里埋头苦读的日夜,在操场上挥洒的汗水,都是南通人“跳出南通看世界”的底气。

早在1913年,通中刚改为省立第七中学时,新式文化教育还在全国萌芽,这里就已把足球滚进了体育课堂。黑白相间的球在操场上滚动,带着“教育与体育并重”的理念,用梯队建设夯实基础,以“以赛促训、以训强体”涵养精神。那时城墙下的观赛人群还踮着脚喝彩,操场上的少年们还迎着风奔跑,报端里关于“体育育人”的激辩文字虽已湮没在时光里,可昔日悬在球架上的“积健为雄”“大勇若怯”匾额,却像有了灵韵,仍在冥冥中为今日的“小灰狼”们加油——看他们在苏超赛场上奔跑,每一步都踩着南通的热血。

蔡天龙飞身扑出点球的瞬间,看台上的呼声差点掀翻云层;金成民跃起倒挂金钩,足球擦着门柱入网时,整条街的欢呼都裹着江风飘远;曹越涛左脚划出的落叶世界波,在空中留下一道漂亮的弧线,像把南通人的韧劲刻在了绿茵场上。 这片土地本就藏着足球的基因——中甲南通支云、中乙海门珂缔缘,两支职业俱乐部让“狼啸江海”的口号响彻赛场。看台上,那些为生计奔波的人暂时放下了忙碌:扫街的环卫工擦了擦汗,守店的小老板关掉了收银机,放学的学生攥着加油棒,所有人都朝着同一个方向呐喊。市井的烟火气与赛场的热血撞在一起,绵绵绿茵场成了梦想的孵化器:平凡与非凡在此相遇,失败与坚持在此交织,城市的认同感与归属感,也在一次次欢呼与呐喊中,汇成了南通人用群体力量搏击未来的生命叙事。原来,汗水真的能浇灌出希望;原来,素不相识的人,真的能为了同一座城,拼尽所有。

暮色又一次四合,夕阳把钟楼的影子拉得很长,浑厚的钟声再一次响起。它掠过南通中学的红楼古楸,拂过体育场上尚未散尽的欢呼,最终汇入浩荡的江风里,顺着长江流向大海。 这钟声,是南通从未停歇的心跳:跳着江海交汇的豪迈,跳着“实业报国”的滚烫,也跳着无数普通人晨起暮归的踏实。它用一百年的时光,塑了南通的魂;未来的无数年里,也必将由每一个奋斗的南通人,把这份务实、开拓、传承与热爱,谱成一曲更壮阔的交响——就像江风永远奔涌,就像绿茵上的少年永远向前。