何为中国书法的“传世之作”?

——评吴石之女吴学成的《殓父书》

□ 章剑华

随着电视连续剧《沉默的荣耀》热播,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等牺牲于台湾隐蔽战线的英雄事迹,已为大众所知。与此同时,与之相关的人物、故事与细节也引发了广泛关注。

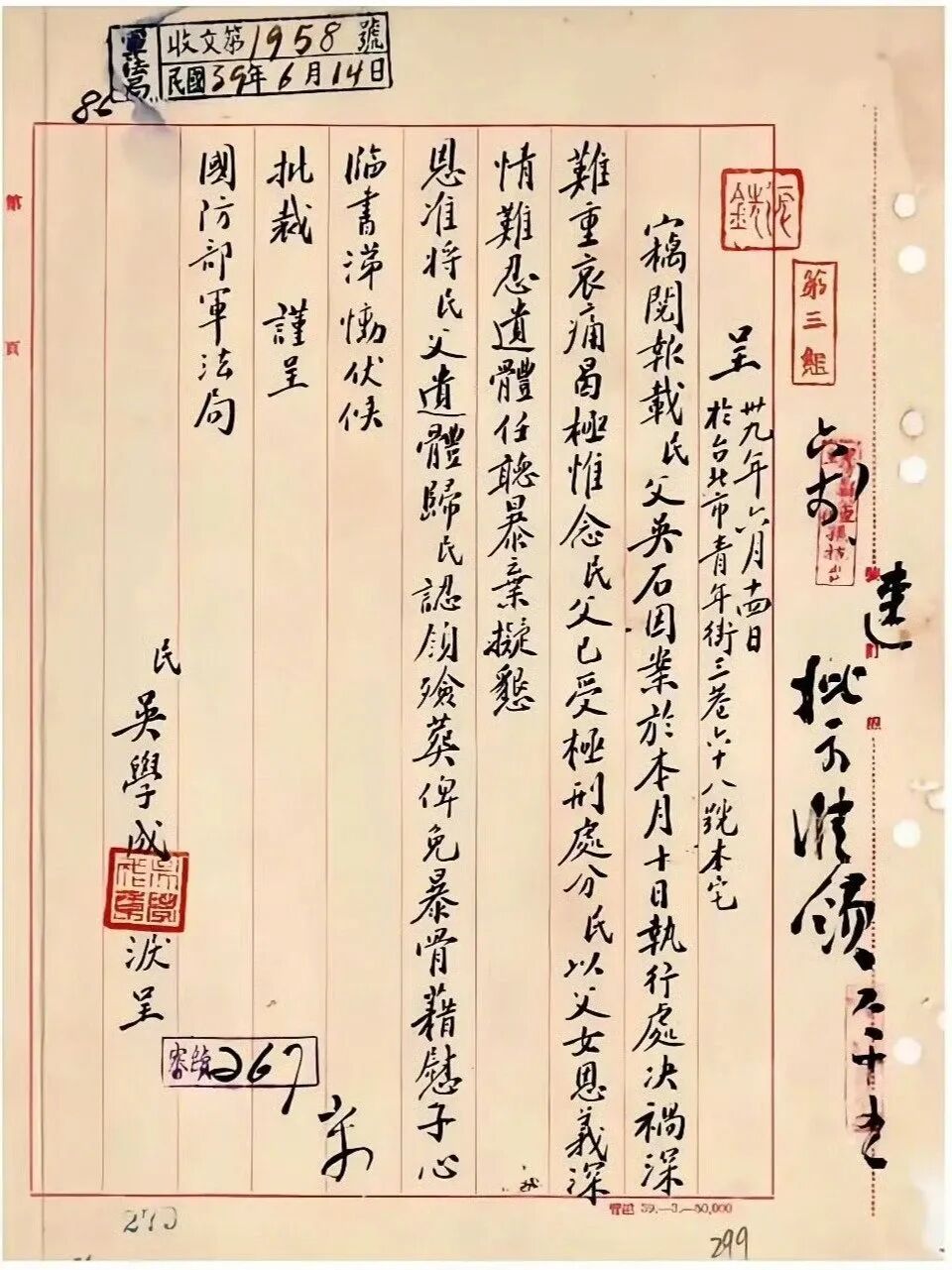

我特别注意到,吴石将军因身份暴露被当局处决后,他尚未成年的女儿吴学成,写了一封信致台湾当局有关部门,申请领回父亲的遗体。这里姑且称这封信为《殓父书》。其内容如下:

窃阅报载,民父吴石因案于本月十日执行处决。祸深难重,哀痛曷极。惟念民父已受极刑处分,民以父女恩义深情,难忍遗体任听暴弃,拟恳恩准将民父遗体归民认领殓葬,俾免暴骨,藉慰子心。临书涕恸,伏候批裁。谨呈国防部军法局。民吴学成泪呈。

关于此信是否为吴学成本人所撰所书,现有存疑。《吴石传》作者郑立研究认为,此作是吴家在台族亲代笔。

但无论何种情况,阅读此信影印件,我不禁潸然泪下。悲痛之余,更为吴石之女吴学成的气节、勇气、教养与孝心所感动,也深深折服于书信的书法造诣。甚至认为,这封手书信件——《殓父书》,虽不能与王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《寒食帖》这三大传世行书相提并论,但也有望成为中国书法的“传世之作”。其理由有五:

其一,文辞之美。《殓父书》以文言写就,结构严谨,语言质朴,用词精当。字里行间流露出特殊历史时期知识分子的家国情怀与气节传承,堪称一篇感人至深的泣血之作。

其二,学养之厚。真正的教养,往往在最悲恸的时刻依然保持克制、不失礼数、不失体面。吴学成出身书香门第,其父吴石将军为民国时期高级将领,兼具军事素养与文化修养。在这样的家庭环境中,吴学成接受传统教育,涵养出深厚的文化底蕴,这种学养自然流露于《殓父书》之中。

其三,情感之真。《兰亭序》《祭侄文稿》与《寒食帖》之所以成为不朽之作,关键在于情感的真实流露、技法的独创性以及历史文化的深刻性。它们皆为即兴草稿,却因作者在特定情境下的真挚情感而成为艺术巅峰。《殓父书》同样如此——为父请尸的悲愤之作,在极端情绪下的自然抒发,笔下有万般悲痛、千钧之力,使笔墨成为心灵的直接映照,成为生命悲痛瞬间的永恒镌刻。

其四,即兴之态。《兰亭序》乃王羲之微醺中的雅集抒怀,《祭侄文稿》是颜真卿血泪交织的忠烈控诉,《寒食帖》为苏轼贬谪中的孤吟旷达。三者皆非为“书法”而作,而是即兴而成的实用文本。同样,《殓父书》是一封书信、一纸呈文,是带着深切情感即兴书就的实用文书。

其五,书艺之精。虽目前缺乏吴学成习书经历的具体记载,但其父吴石素有“军中儒将”之称,文化根基深厚,尤擅诗词与书法,想必对女儿影响深远,甚至可能亲自指导。观《殓父书》,一手正宗行楷,字法娴熟,墨法讲究,章法严谨,笔迹沉稳,情感充沛,且隐约可见《兰亭序》《祭侄文稿》《寒食帖》的笔意与风骨。加之采用传统尺牍形式,钤有启首章与姓名章,堪称一件完整、成熟、至臻的书法精品。

我始终认为,真正的传世书法,未必出自专业书家之手。仅重技法、缺乏情感、摘抄诗文的书写,难以成为经典,更难传世。而《殓父书》融文格、书格、人格于一体,不仅是一件完美的书法作品,更教给我们如何写字、如何作文、如何为人。这才是真正的书法家,这才是能够传世的经典之作,必将在历史与书法史上留下深刻的印记。

据悉,吴学成之《殓父书》现藏于中国国家博物馆。笔者因未睹书信原件,亦未及深入系统研究,本文仅为一己之见,难免疏漏,恳请方家指正。同时,也建议有关部门与专家重视对《殓父书》的考证与研究,使这件尘封已久的书法精品,焕发其应有的艺术光芒。

(图片来源:《沉默的荣耀》剧照、网络)