1940年,国民党密令进攻华中新四军。10月初,陈毅指挥新四军在苏北黄桥对韩德勤部展开自卫反击,打响黄桥决战。韩德勤率3万余众进犯,新四军仅7000余人,采取“击敌、联李、孤韩”策略,争取多股势力中立。战役中,新四军全歼翁达独立第6旅,随后发起总攻,至6日晨共歼敌1.1万人,生俘3800余人,缴获大批物资,李守维溺亡、翁达自杀,新四军取得胜利。与此同时,黄克诚率八路军第五纵队南下增援,解放阜宁、盐城等地。10月10日,新四军与八路军先头部队在白驹镇会师。

此战胜利与两军会师意义重大,确立了我党我军在苏北抗战领导地位,为创建苏中、苏北抗日民主根据地奠定基础,使苏北与华中敌后抗战力量连成一片,打开了华中抗战新局面。

(刘少奇在新四军)

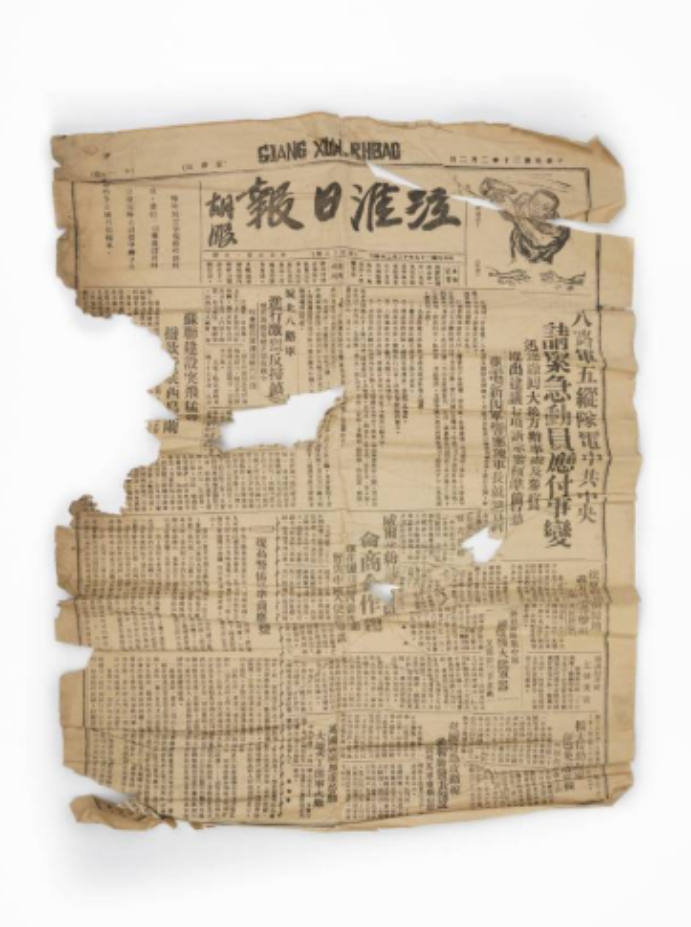

为适应华中敌后斗争需求,1940年12月1日,《江淮日报》在盐城西郊张庄创刊,报头由胡服同志(刘少奇同志化名)亲笔题写。不久,华中总指挥部在海安成立后迁驻盐城”,统一领导华中新四军和八路军。

1941年1月“皖南事变”发生后,中央决定重建新四军军部,南下八路军各部编入新四军序列,军部在盐城重建,陈毅任代军长,刘少奇任政治委员,这一举措进一步确立了我党我军在华中敌后的领导地位。

在中共中央华中局领导下,《江淮日报》肩负起传达党的方针政策与指示、指导华中根据地建设、鼓舞军民团结战斗的使命,成为党和人民的喉舌。该报初为铅印4开2版,1941年6月1日扩至4开4版;最初发行4000份,后增至1.5万份,发行面广泛,还与其他地区报纸开展交流,赢得了各方及读者的好评。

(江淮日报)

1941年5—6月间,经华中局批准,《江淮日报》建立党报委员会。华中局派钱俊瑞担任主任委员,委员包括报社副社长王阑西、编辑部副主任刘述周、政治指导员范仲禹以及副政治指导员兼党支部书记洪海泉,报社的一切重大问题都由党报委员会讨论和决定。

报社设有编辑部,编辑部主任由副社长王阑西兼任,刘述周任副主任。编辑部成员各有分工,国际版编辑为黄声,地方版编辑是李扬,副刊编辑由虞佩担任,美术编辑为鲁莽,他在报上发表的木刻版画颇受读者欢迎。编辑部还附设资料室,由杨纹负责。记者组由吴江、梁山、罗列、陶泊、方言等人组成。此外,还有译报室,由石大姐负责,具体工作人员有五六人,主要负责接收和翻译延安新华社发来的电讯。

(创刊地址旧草屋)

报社设有印刷厂,由丁大授负责。厂里配备了两部石印机、几部小转盘机和一部人工脚踏的对开铅字印刷机,不仅承印每天出版的报纸,还设有排字房和校对室。设立发行科,每天的报纸都由他们统一发出。发行科下设盐城办事处和阜宁办事处两个办事处,分别负责办理报纸的接收、分发和业务联系工作。报社的总务科由刘一村担任科长,工作人员有戈扬、朱茵二位同志,总务科的工作与报社联系十分密切。

华中局对《江淮日报》极为重视,由刘少奇同志(化名胡服)兼任报社社长。他每天早起都会仔细阅读《江淮日报》,往往能发现他人未曾留意的问题。“皖南事变”后,党中央就该事件发表严正声明,抨击国民党反动派的投降、分裂、反共、倒退政策。刘少奇同志认真审阅这篇重要文章时,发现文末一句话存在错误,当即派华中局文委书记钱俊瑞前往报社处理。清晨,钱俊瑞骑马赶到报社,大家虽不知其来意,但当他指出刘少奇发现的报上的错误时,众人皆震惊不已,随即恍然大悟。报社立刻展开紧急改正工作,追回当天已发出的报纸,停发未发出的报纸,一面追查错误成因,一面修正错误字句,当天报纸全部重新印发。

报社的党的工作和思想政治工作由军部直属机关党委领导。当时,面对日寇频繁“扫荡”以及国民党反动派掀起的第二次反共高潮,形势严峻,任务繁重且要求颇高。报社党支部充分发挥战斗堡垒作用,党员也发挥先锋模范作用,开展了一系列稳定思想、严密组织生活和改进作风的工作。

《江淮日报》准确、及时地贯彻党的方针政策,积极宣传抗战形势和任务,深刻揭露国民党反动派投降妥协、反共倒退的阴谋,重点报道八路军、新四军及华南游击队坚决抗战的行动与战斗消息,以及华中根据地的建设情况。例如,对苏北上岗战斗中镇压阜东县沙二截反动地主武装暴动、消灭季圩子股匪,还有盐阜区减租减息运动等事件,都进行了及时且详细的报道,极大地鼓舞了华中军民的战斗士气,有力推动了华中抗日民主根据地的巩固和发展。

《江淮日报》是在战斗中创建和发展起来的,报社洋溢着蓬勃的生气与昂扬的战斗精神。从上到下,大家指导思想明确,齐心协力、积极主动地工作,相互紧密配合。编辑人员完成本职工作后,会主动协助印刷厂看样、校对、叠报,甚至在晚间为印刷工人掌灯照明;总务科的同志也会帮忙开展发行工作。当时的工作条件十分艰苦,收译电文的同志在昏暗灯光下聚精会神地工作,饿了就啃冷馒头;排字、校对、印刷等工作都在晚间进行,夏天时大家汗流浃背,还饱受蚊虫侵扰,但没人叫苦,个个精神饱满,坚持把工作负责到底。有的编辑病倒了,副社长王阑西就立刻顶班;刘述周常常带病坚持工作;记者梁山疟疾尚未痊愈,仍坚持到阜宁县进行采访。

1941年7月21日,日本侵略军集结两万余兵力,对盐阜区发起第一次大“扫荡”。起初,报社转移至建阳县(今建湖县)建阳镇附近的一个村庄,仍坚持每日出报。但随着形势愈发紧张,报社与印刷厂频繁转移,难以持续出报。1941年7月22日,《江淮日报》停刊。报社领导作出分工:一部分领导干部带领工作人员负责将印刷厂设备隐蔽起来;另一部分领导干部则带领工作人员及各类用具,分乘五条木船,跟随军部直属机关转移。

在反“扫荡”斗争的艰苦困境中,编辑部同志仍出版了两期简讯,及时报道战斗消息。一天上午九时左右,报社船队正在射阳河港湾隐蔽,不远处突然传来持续10多分钟的机枪声。报社工作人员虽缺乏战斗经验,却都无所畏惧,沉着镇静地伏在船舱里等待命令。在统一指挥下,大家立即掉转船头,朝着与枪声相反的方向疾驰,最终抵达安全地带。后来,因敌情愈发严重,大批船队易暴露目标,便改为陆地徒步转移。最后,为保存报社工作人员与器材,大家在领导干部带领下分成四个小组,化整为零,前往阜宁县硕集区农村隐蔽。在历时一个多月的反“扫荡”中,报社工作人员无一伤亡,机器设备也完好无损。反“扫荡”结束后,《江淮日报》再度与华中军民见面。

《江淮日报》虽出版时间不长,却为推动华中地区抗日战争的胜利发展作出了不可磨灭的贡献。

(作者:王志迁,现为江苏省“党课名师”、江苏省新四军研究会理事、江苏省地方志学会理事,盐城市作家协会会员,响水县委党史工作办公室(方志办)原主任。曾在《人民日报》《半月谈》《经济日报》《农民日报》《中国人大》《江苏通讯》等发表各类文章数百篇,多次参加国家省市学术论文研讨会并获奖。)