汉斯·希伯(1897—1941)原名:波兰文为Grzyb,德文名为Muller(海因兹·穆勒),英文名为Hans Shppe。他蓝眼睛、高鼻梁,身材高大,一头卷曲的褐发,精通英、德、俄、波兰和中文。第一次世界大战期间,他在德国医药卫生部门工作,因反对帝国主义战争,参加示威游行,而被捕入狱,直到战后才被释放。来到中国后,长期以记者身份作掩护,新四军卫生部长沈其震给他取了中文名字——希伯。

(汉斯·希伯)

成为记者,关注时局

汉斯·希伯出生在奥匈帝国的克拉科夫,这座城市在第一次世界大战后划归波兰。当时,欧洲民族独立思想不断发展,他接受进步思想,辗转来到德国,并加入共产党。在共产主义思想的指导下,他经常拿起手中的笔揭露执政当局的黑暗,后成为太平洋学会新闻记者,也在莱比锡和德累斯顿等地的报社工作过。他到过苏联,见过列宁和斯大林。他喜欢研究中国的历史和中国问题,对中国人民怀有深厚的感情。据《德国共产党人:1918年至1945年传记手册》记载:“1925年4月,因希伯所属的俄罗斯共产党领导层因揭露‘布兰德勒—塔尔海默集团’而受到严厉斥责,在共产国际和德国共产党中处境艰难,故而来到中国”。

来到中国,关心中国

1925年,他来到上海,在北伐军总政治部编译处任《中国通讯》编辑。在这里,他亲历中国诸多重大革命事件,尤其在目睹五卅惨案后,对国民政府感到失望。他与几位志同道合的伙伴一起,将中国的真实情况介绍给全世界,期间写出《从广州到上海:1926—1927》一书,让更多的外国人了解中国。

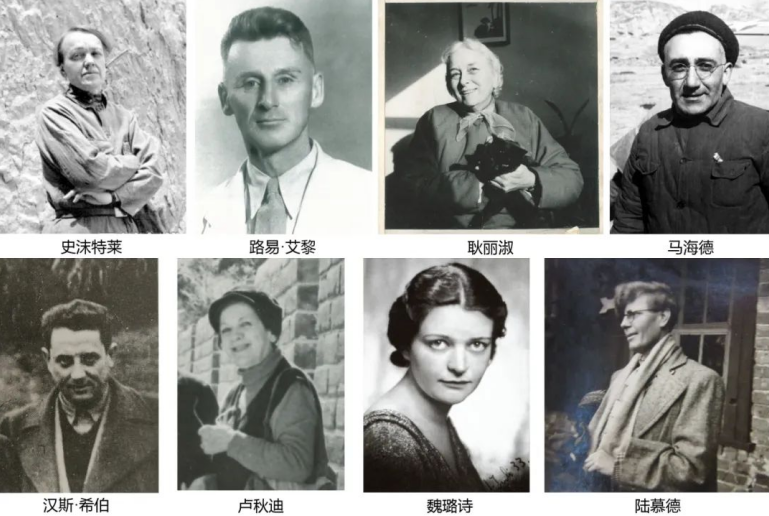

(参加学习小组的部分国际友人)

九一八事变后,他为德国《世界舞台》撰文,谴责日本帝国主义对中国的侵略扩张政策。1932年秋,他与夫人秋迪·卢森(1905-1997)先后来到上海,夫妻俩与国际友人史沫特莱、马海德、路易·艾黎等人组织“国际马克思主义学习小组”。此后5年间,他经常与中共上海地下组织取得联系,并输送情报。

他在《中国周刊》上发表《论马克思对中国的评论》一文,并以“亚细亚人”笔名在美国《太平洋事务》《亚细亚杂志》《世界舞台》等多种报刊上,介绍中国共产党的政治主张,抨击国民党蒋介石“攘外必先安内”政策,揭露日本帝国主义企图独占中国野心,成为世界著名的反法西斯政论家。

1934年,夫妇二人由海参崴经苏联返回欧洲,半年后回到上海。卢沟桥事变后,他与妻子想尽办法购买药品,并乔装成医生和护士,为我党地下联络站送去急需物资。当他发现中国共产党领导抗战的消息被国民党封锁,立刻决定到中国抗战指挥中心——延安。期间,夫人在潘汉年直接领导下,在八路军驻沪办事处担任收发报工作。11月,上海沦为“孤岛”,八路军驻沪办事处撤销,潘汉年等撤离上海之前,委托她保管一个藤箱,箱内存有八路军驻沪办事处的收据和马列书籍,还有一颗木制的“潘汉年印”,后来潘汉年回上海,重建情报站,秋迪将自己保管的物品如数奉还。

1936年,希伯与史沫特莱及德国左翼人士、设计师鲍立克合办《中国之声》期刊,宣传中国革命。抗日战争全面爆发后,他把全部注意力集中在中国的抗战上,在美国的《太平洋杂志》等报刊上发表《中国正越战越强》等有影响的文章。淞沪会战之时,他撰写《中国由弱变强》文章,在美国《太平洋事务》杂志上发表,他对中国的抗战充满信心。

执笔为剑,为抗战发声

1939年3月7日,希伯聆听周恩来报告,沈其震为翻译。

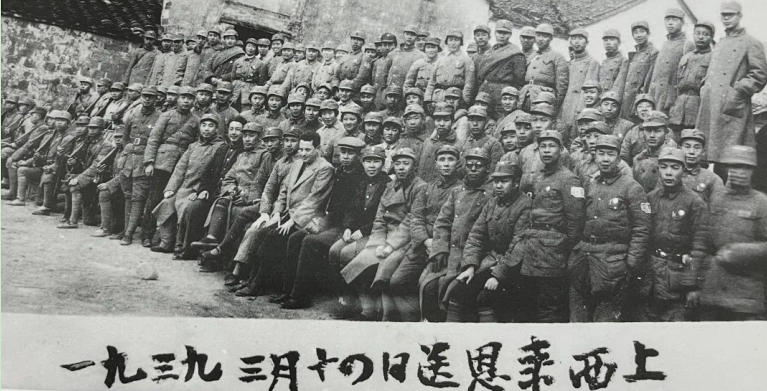

1939年3月14日,周恩来视察新四军工作结束,离开云岭返重庆,新四军举行欢送大会。照片下方的题字是陈毅手迹。1939年3月14日,希伯(前排坐立者右七)在新四军军部与周恩来(前排坐立者左一)等合影。

1938年春,经八路军武汉办事处的安排,希伯来到革命圣地——延安,受到毛泽东的亲切会见。毛泽东称赞他为中国的革命和民族解放做出巨大的宣传贡献。1939年初,2—3月间,他同史沫特莱和美国记者贝尔登等,由新四军卫生部负责人沈其震陪同,从上海取道浙江前往皖南泾县云岭新四军军部采访。当时恰逢周恩来在云岭的军部视察工作,并给军部驻云岭排以上干部传达党的六届六中全会精神。希伯参加这次会议,同周恩来同志有接触,在3月14日欢送周恩来西上时,他与周恩来及新四军干部叶挺等合影留念。此行的采访所得发表在欧洲和北美的进步报纸上,他在《长江三角洲的游击战》中热情赞颂新四军纪律严明和英勇的牺牲精神。皖南事变后,他义愤填膺,先后在《美亚评论》上发表《叶挺将军传》《中国的内部摩擦有利于日本》等文,揭露国民党反动派袭击新四军破坏抗日统一战线的罪行。

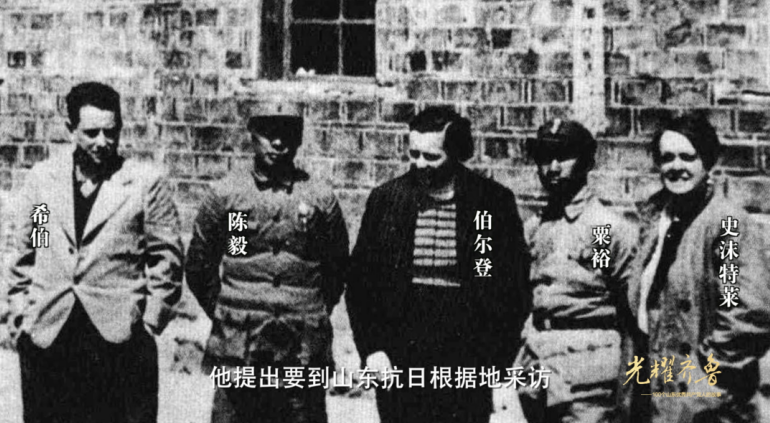

1941年1月,中共中央军事委员会宣布重建新四军军部的消息传到上海,希伯为之振奋,他希望能到苏北采访新四军。5月21日,陈毅代军长邀请希伯到苏北抗日根据地考察,他化装成德国医生,秋迪化装为护士,夫妇随身携带两箱药品和一些医疗器械,通过戒备森严的日军哨卡,登上由上海开往苏北的“安泰号”客轮,月底夫妇乘船到达盐城。

希伯(左一)在盐城新四军军部同陈毅(左二)、粟裕(右二)、史沫特莱(右一)、尤恩(中间)合影。

刘少奇、陈毅为欢迎希伯夫妇的到来,在盐城大众戏院举行盛大的欢迎晚会。会上,他发表精彩的演讲,深情地说道:“……我们相信,不久就可以在自由的世界里,站出独立自由的新中国。”最后鲁艺华中分院师生表演《怒吼吧,长江》等歌咏节目,夫人秋迪女士亦应邀用德语唱歌助兴。在盐城期间,他深入新四军营地,广泛接触和采访了新四军指战员、工人、农民和学生。他随身携带一部英文打字机,白天采访,晚上在打字机前辛勤写作。同年夏,他闻知盐城学生夏令营开营,冒着大雨考察了学生们的抗日活动,赞扬盐城学生夏令营是“战火纷飞岁月中的新生事物”。夫人秋迪教学生唱《国际歌》,并说这是全世界无产者战斗的歌,它没有语言、种族的界限和差异。夫妇二人多年参加革命没有孩子,总是把苏区的孩子当成自己的孩子一般疼爱。

在盐城的日子里,他以记者身份出席盐城县首届参议会,参加新四军军直在盐城举行的抗战4周年纪念大会、盐城各界纪念“五卅运动”16周年大会等活动,以上种种,加深了他对中国共产党的认识。期间,他采访了新四军领导人刘少奇、陈毅、赖传珠以及盐城县民主政府领导人贺希明等,并将采访结果写成《重访新四军占领区》《我与抗战中的新四军》《战斗在日本战线之后的游击武装力量》《苏北印象记》等作品,发表在《亚美评论》及《太平洋事务》杂志上。其中《中国团结抗战中的八路军和新四军》长达8万字,一经问世,在国际国内引起巨大的反响。

从苏北到山东

后来,他将目光聚焦在如火如荼的山东抗日战场。1941年9月12日,他到达山东省滨海地区。当时中共中央山东分局机关报《大众日报》为希伯到来刊登消息:“在抗战中,外国记者到鲁南,还是以希伯先生为第一。”10月4日,山东抗日根据地举办茶话会欢迎希伯。在115师师部,他先与罗荣桓政委,后与根据地的党政领导人朱瑞、黎玉等见面。当时山东分局领导朱瑞(宿迁人)深情地说道:“……我们抗战事业中,还存在许许多多足以妨碍我们在国际政治条件允许之下,积极组织反攻的缺点,希伯同志对于帮助我们来纠正这些缺点,尤其在正义的宣传上,影响是极大的。”新华社也介绍道:“希伯系一有名之新闻记者,乃中国革命老友,曾先后来华六次。对中国问题著述颇多。此次来游系应太平洋学会之约,专门搜集中国人民在敌后坚持抗战之英勇事迹。”10月10日,山东《大众日报》特此刊发《欢迎国际友人——希伯》报道。此后,他很快投身战斗,每天肩背地图、望远镜等,换上鲁南特有的铲鞋,穿上八路军的灰棉布军服,不仅采访党政军领导、战士和群众,还采访被俘日军,有时还参加夜袭战斗,实地观察战士们如何打击敌人、进行战斗,写出《在日寇占领区的旅行》等长篇报道。115师政委罗荣桓为方便他采访,提出要把自己的一匹枣红马送给希伯,被他委婉拒绝。战事频繁且严峻,想到希伯夫妇在国际上的影响力,山东分局机关提出让二人提前回上海。他坚定回答道:“让秋迪先回去。一个想有所作为的记者是从来不畏惧枪炮子弹的。让我留下吧!”没想到这一次离别竟是天人永隔。

血洒大青山

1941年,罗荣桓(左2)、黎玉(左3)、朱瑞(左5)、肖华(左6)、陈士榘(左1)在山东滨海区合影。

1941年11月初,日军对沂蒙山抗日根据地开始进行空前残酷的大“扫荡”。11月下旬,沂蒙山区飘起小雪,日军的“扫荡”更加疯狂。当时日军调集其第十军团主力和第二十二师团及伪军5万余人,对沂蒙抗日根据地发动“铁壁合围”式大扫荡。5日,115师向东突出汉河向西南方向突围,由于指挥得当,八路军一枪未放,无一伤亡,一夜之间就突破敌人3道封锁线,跳出敌人的包围圈,到达预定地点。希伯立刻在《战士报》上发表《无声的战斗》,他同时也感受到军民鱼水情深:在梭庄和界湖,看到一些大娘、大嫂们组成的军鞋组在笑语中为八路军做着军鞋;孩子们歌唱抗日歌曲,拿着红缨枪站岗,儿童团员们亲切地叫他“老希大爷”;善良的中国百姓省吃俭用给他做面条。他在给妻子的信中说:“人们追着我,围着我,一双双友善的眼睛望着我,仿佛我是一个天外来客,而我却有一种到家了的亲切感。”

29日,抗大一分校移驻费县东大青山西侧的胡家庄、大古台一带。当日,115师、山东纵队发起绿云山战斗,为避免受损失,中共山东分局、山东省的一些后方机关也相继转移到大青山地区。敌人得知情报后,连夜调集重兵,以一个混成旅团的兵力合围大青山。陷入敌人包围圈,我方都是非战斗人员,所配武器少且质量差,只有抗大一分校第五大队的学员有武装。在抗大一分校校长周纯全指挥下,他们首先抢占制高点阻击敌人,掩护领导机关和非武装人员突围。战斗从清晨打到黄昏,115师领导劝希伯离开滨海区,他坚定地表示:“我的使命是与侵略者战斗。我将一手拿笔,一手拿枪。”29日晚,希伯所在连队在沂南费县交界处大青山五道沟下獾沟子附近与敌人遭遇,他不幸身受重伤,血染沙场,直至最后献出了他宝贵的生命,时年44岁。当妻子秋迪女士得知丈夫牺牲在战场上,异常悲痛,但她坚强地说:“希伯是为中国人民的解放事业光荣牺牲的,我也是共产党员,难道不相信我能够经得住考验吗?”

永远的怀念

1942年7月7日,抗日山抗日烈士纪念塔落成,8月2日举行落成典礼。图为罗荣桓(后左3)、黎玉(后左4)、陈光(后左5)、陈士榘(后左7)、符竹庭(前左3)、谷牧(前左4)等留影。

1942年,抗日山抗日烈士纪念塔落成,山东军民为纪念希伯烈士,为他建立一座白色圆锥形纪念碑,碑上刻着“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙”。1944年,山东军民在赣榆县马鞍山(现连云港抗日山),为他建立一座高大、洁白的圆锥形纪念碑,碑上镌刻着山东军区司令员兼政委罗荣桓、副政委黎玉、政治部主任肖华的联名题词:“为国际主义奔走欧亚,为抗击日军血染沂蒙。”1963年10月,烈士的遗骨迁至临沂地区烈士陵园(今为华东烈士陵园),并专为他修建一座陵墓。

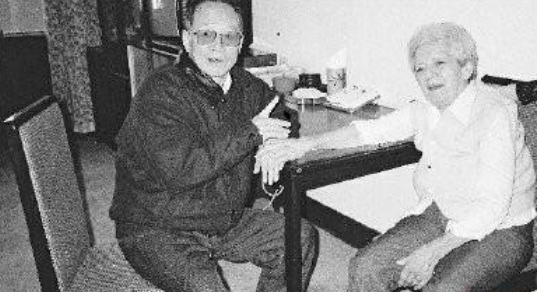

谷牧与秋迪

二战胜利后,秋迪回到德国生活,但是依旧思念着远在中国的丈夫。1963年麦收时节,秋迪女士由东德来到沂蒙山为烈士扫墓。临走时,从丈夫坟旁采五穗成熟的小麦带走。她说:“希伯长眠在这里了,这是生长在他墓前的小麦,我要带回去种在德国的土地上。”后来宋庆龄创办的《中国建设》杂志社,聘请秋迪女士负责德文版编辑工作。晚年的秋迪,在中建社里得到很好的照顾,享受离休待遇。宋庆龄逝世后,秋迪曾担任宋庆龄基金会的理事,对有关宣传宋庆龄的工作,她都支持并热心参与。1981年,她用德文为丈夫题词:“无数先烈在中国人民的解放斗争中献出了他们的生命,希伯同志是个共产党员,他尽了自己的义务,我们将永远铭记所有的先烈。”1986年,她完成《希伯文集》的搜集与整理,并赠送给国内外相关部门和读者。1997年,秋迪逝世,根据遗愿,骨灰与汉斯·希伯合葬。2014年9月1日,民政部公布第一批著名抗日英烈和英雄群体名录,希伯名列其中。曾经的战友,时任国务院副总理谷牧在《深切怀念汉斯·希伯同志》评价:“为支持中国人民抗日战争,以各种方式进行战斗的外国友人很多,但是穿上八路军的军装,拿起枪来同法西斯强盗战斗而死的欧洲人,他是第一个。”

(江苏赣榆抗日山希伯纪念碑)

(作者简介:刘阳,毕业于南京大学历史系,民盟盟员,主要从事田野考古、文化遗产保护与地方史研究工作。李颖,南京师范大学历史系研究生毕业,淮安市政协特邀文史委员。先后参与编撰《钦工史话》等书籍,先后获得“袁鹰文学奖”,“青橄榄文学奖”;先后在人民日报、学习强国、新华网、扬子晚报,喜马拉雅、《世纪风采》、《中国社区报》等报刊媒体发表文章上百篇。)