1941年春,日军利用顽固派制造皖南事变、掀起反共高潮之机,对苏南、苏中和皖东等地进行大“扫荡”,以削弱新四军的力量,策应亲日派的投降活动。在华中党政军领导机关移往苏北、新四军各师主力分布大江南北英勇抗战的形势下,日伪军对江苏各抗日根据地的进攻进入空前残酷的时期。

1941年1月前后,苏南日伪军7000余兵力连续“扫荡”丹北、茅山和二、三游击区,妄图消灭这一带的新四军主力,苏皖区党委和新四军二支队主力转移到太滆开辟新区,留一部坚持原地斗争,从而挫败了敌人的计划。1941年2月13日,国民党鲁苏皖边区游击副总指挥李长江投敌,就任伪第一集团军总司令。18日,陈毅、刘少奇向新四军苏北指挥部下达了《讨伐李长江命令》。隐蔽集结在海安以西的新四军苏北指挥部主力迅速沿海(安)泰(州)公路向西横扫,20日攻克泰州城,共俘获李长江部人枪5000余。日军出动主力及大批伪军进行报复“扫荡”。新四军一师于21日主动放弃泰州城,转入反“扫荡”斗争。经过半个月的连续作战,一师先后攻克泰兴、靖江两县的古溪、蒋垛等八个日伪军据点,同时不断破坏日伪的交通运输线,迫使日军的“扫荡”计划草草收场。4月,日伪在仪征、扬州、天长等地增设据点,修筑公路,“蚕食”皖东路东根据地。新四军第二师主力发起反“蚕食”作战,在谢家集、铁牌店等地毙伤日伪军200余人,击毁汽车三辆。日伪军从扬州等地增兵700余人,进行反扑。新四军第四旅十二团依托六合金牛山顽强抗击,激战终日,毙伤日军200余人,伪军300余人,残敌狼狈溃逃。5月28日,日伪军5000余兵力在飞机掩护下,再次发起报复“扫荡”。新四军第四旅十一团在来安张山集、屯仓等地与敌激战两天,毙伤日伪军300余人;6月3日,新四军第四旅十团在盱眙车棚击溃“扫荡”的日伪军,毙伤敌人100余人。经过连续的反“扫荡”战斗,终于打破了日伪“蚕食”计划。

(抗日根据地的嘹望哨)

1941年7月,日伪对苏北、苏中根据地发动了规模空前的大“扫荡”。日军独立混成第十二旅团全部、第十五师团和第十七师团各一部及伪军共17000余兵力,分头从东台、兴化、射阳、陈家港等地四路合击盐城,妄图一举围歼华中党政军领导机关和新四军第三师主力。新四军第三师在盐城外围阻击和杀伤来犯日伪军后,掩护党政军领导机关迅速转移至敌之侧翼,利用河网港汊的复杂地形打击牵制敌人,使敌人仅占领了盐城、阜宁等几座空城。为了遏止日伪军的攻势,新四军军部命令第一师在南线发动猛烈进攻。一师一旅以灵活机动的战术,连克黄桥、古溪、加力、季家市、天星桥和孤山等日伪军据点,并围攻姜堰和泰州;二旅在盐城以南破袭通榆公路交通线;三旅则攻克金沙、马塘、石庄等日伪军据点,破袭南通、如皋境内的交通线。日伪军在连遭打击后,被迫于8月初抽兵南调。新四军第三师乘机在北线实施反击,收复了阜宁、东沟等城镇。9日,新四军第一师和第三师奉军部命令,兵分五路反攻盐城地区,日军被迫从苏中调兵回防苏北占领区。20日,日军几经折返、疲于奔命,终于停止了“扫荡”行动。新四军通过这次大规模的反“扫荡”斗争,获得了在平原水网地区对日伪军作战的经验,增强了坚持敌后抗战的信心。

太平洋战争爆发前后,日伪军再次对苏南、苏中抗日根据地进行了大“扫荡”。1941年11月28日,苏南日军3000余兵力在炮兵和骑兵配合下,合击新四军第十六旅旅部和苏南党政机关驻地溧阳塘马村。新四军第六师参谋长兼十六旅旅长罗忠毅、十六旅政委廖海涛指挥部队阻击敌人,在掩护党政机关1000余人安全转移后,罗、廖等人陷入敌军重围之中。罗、廖等270余名指战员在激战中英勇牺牲。战后,谭震林师长到达十六旅整顿部队,谭震林兼旅长,钟国楚任政委,使该旅迅速恢复了战斗力,顽强坚守了苏南抗日阵地。

进入1942年,日军对苏中根据地的争夺变得更加激烈。驻扎在苏中的日军独立混成第十二旅团和2万多伪军向根据地军民连续不断地发起“扫荡”和“清剿”。平均每星期就有一次四五百人的小“扫荡”,每半个月就有一次千人以上的大“扫荡”。日军还把季候性的“扫荡”演变为驻扎式的“清剿”,仅在夏秋两季就连续发起三次大“清剿”。6月1日,日军独立混成第十二旅团从四个大队各抽调一个精悍中队并纠集2000余伪军,对苏中第四分区进行了为期一个月的“清剿”。新四军第一师三旅大部转移到封锁区外,一部分与地方武装密切配合,坚持原地斗争。28日夜,南通警卫团冒雨奔袭海门县城茅家镇,毙伤日伪军90余人,生俘2名日军和24名伪军。新四军一师其他部队也向敌人发起攻势,策应第四分区的反“清剿”斗争,迫使日伪军停止了这次大“清剿”。7月,日伪军移兵苏中第三分区,发起第二次大“清剿”。新四军第一师一旅乘敌不备,向如皋至黄桥公路上的芦港、加力、搬经、芹湖等地据点发起进攻,攻克芦港。接着又乘胜发起水洞口战斗,重创伪军第26师。为配合第三分区的反“清剿”斗争,8月9日,新四军第三旅对南通县的重镇石港发起攻坚战,激战通宵,全歼守敌,俘虏伪第三十二师一二七团500余人,缴获大量武器弹药。21日,三旅还攻击了海门灵甸港据点,击毙伪营长以下70余人,生俘50余人。9月,日伪军出动1500余人,对苏中第一分区北部发动第三次大“清剿”,并以重兵进犯第四分区中心区。25日,日伪军400余人从三余镇出犯,新四军第三旅七团在敌人必经之地谢家渡设伏,将敌人诱至包围圈。战斗从下午3时持续到第二天凌晨。敌人从野外退守村庄,继而企图利用夜色突围。七团指挥员抓住战机,与敌在齐腰深的河水中搏杀,共歼日军第五十二大队大队长保田中佐以下日军70余人,生俘日军3人。敌人的第三次大“清剿”又以失败而告终。

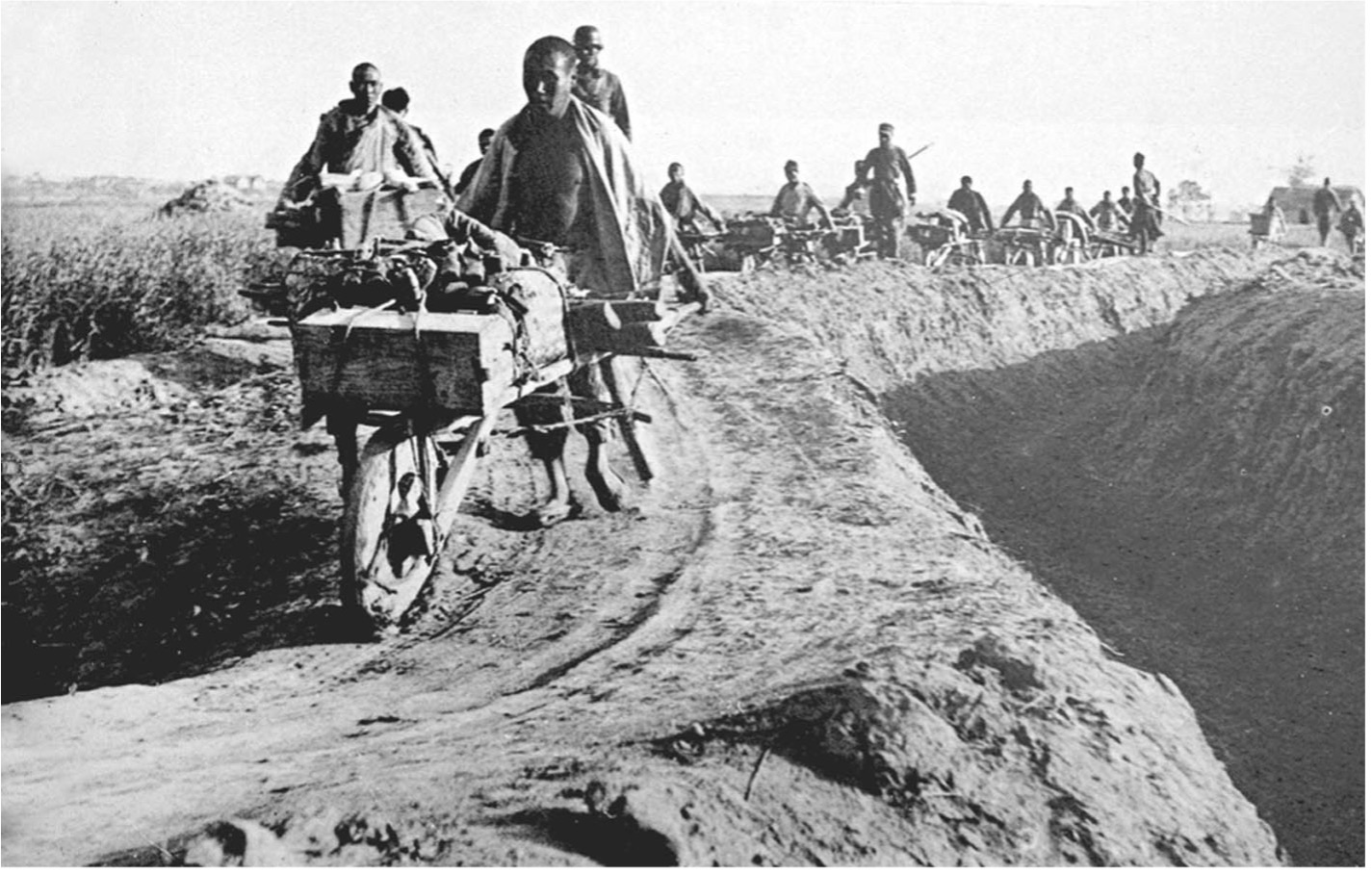

(抗日根据地群众在运输战利品)

1942年1月,伪国民政府决定在徐州设立苏淮特别行政区,将苏北和皖北的20余县划归其管辖。日军在采取这一分而治之的步骤后,一面扩充伪军,一面积极筹备“强化治安”工作,企图从军事和政治联合进攻上摧毁在这一区域内的淮北和淮海两块抗日根据地。

1942年11月中旬,日军以第十七师团及独立混成第13旅团各一部,加上伪军第十五师、第二十八师、苏淮特区绥靖军等部共7000余人,向淮北根据地发起大“扫荡”。新四军第四师主力部队及时跳出敌之合击圈,同时,以地方武装为主,就地坚持、与敌纠缠。地方党组织带领群众坚壁清野、破坏交通。敌人合击青阳、半城、双沟、洋河等地的行动均告扑空,因人力物力消耗巨大,不得不退回泗县休整。日军在“扫荡”地区增设大批据点,实行分割、封锁,然后,不时地对抗日根据地进行奔袭、合击和抢掠。此时,新四军第四师开始对分散的敌人实施反击。12月2日,新四军第十一旅四营乘日伪进占马公店立足未稳之际,连夜进行袭击,杀伤敌人140余人。10日,日军金子联队1000余人在伪军配合下,分三路合击新四军第九旅二十六团驻地朱家岗等地。二十六团指战员依托交通沟及村落,沉着应战,与日伪军展开了10余次白刃战,共毙伤敌280余人。敌人弃械遗尸,连夜逃回青阳、金锁等据点。日军连遭打击,被迫于15日从青阳、马公店、金锁等中心据点撤退。新四军第四师主力分路追击敌人,直逼泗县城下。至此,淮北抗日军民在33天反“扫荡”中共进行大小战斗37次,终于粉碎了日伪对淮北根据地发动的规模最大的“扫荡”。

1942年11月15日,日军第十七师团五十四联队及伪军第三十六师等部共8000余人,发动对淮海根据地的大“扫荡”。淮海区党政军领导机关及时跳出敌人的合击圈,新四军主力及地方武装、民兵采取避敌锋芒、分散游击的战术,在其侧背和途中不断阻击消耗敌人。28日,日伪军第二次大出动,以淮涟和沭阳为中心,实行堡垒政策。他们打通了海沭、赣沭、新宿、沭宿、沭淮、淮海等公路,控制六塘河和沭河沿岸地区,并在这些交通干线上增设18个大据点,将淮海区分割成若干小块,再分区“清剿”。为了打破敌人的计划,12月间,淮海军民发动第一次大规模的交通破击战。在一个星期内,2万民兵和群众齐上阵,将敌人新筑的公路破坏。为防止敌人从路旁绕道而行,有的路道甚至横着挖掘两三里长。与此同时,各部队连连出击,打下了宋圩、姜圩、永兴圩、小钱圩、孟头庄、小金圩等据点。

1942年12月,日伪军集结1万多兵力,分别从河南开封、山东济宁和江苏徐州陇海铁路沿线出动,向微山湖西抗日根据地发起大“扫荡”。敌人采取拉网、篦梳和铁壁合围等战术,增筑碉堡、挖封锁沟,一步步“蚕食”根据地。抗日军民分多路突围,利用敌人不敢夜战的弱点袭扰敌人。湖西专署专员李贞乾及专署的40多名干部战士在突围中英勇牺牲。为了粉碎日伪的“扫荡”,湖西抗日军民掀起了挖掘“抗日沟”的高潮,把原来的大路挖成大沟,小路挖成小沟,翻起来的土垒成沟墙,在沟的交叉处还筑有地堡和掩体。是路皆沟,沟沟相通,有的沟甚至可以通过大车。有了“抗日沟”,敌人的坦克和骑兵都失去了威力。

抗战期间,陇海铁路以北的赣榆、东海等县属于根据地滨海区的一部分。1941年1月,八路军第一一五师教导二旅在旅长曾国华、政委符竹庭的率领下开赴滨海地区。1941年12月,经反复争夺,抗日军民控制了赣榆县柘汪海口,为根据地发展对外贸易和加强经济力量,创造了有利条件。在滨海根据地日益发展的形势下,敌人以打通海(州)青(岛)公路和推行伪化为目的,向滨海根据地发起大规模的进攻。1942年10月19日起,教导二旅六团配合地方武装发起半个月的反“蚕食”作战,击溃伪和平建国军独立五旅一团,歼敌700余人。11月8日,抗日军民乘胜前进,连克日伪据点16处,歼敌200余人,生俘伪别动队600余人,缴获长短枪500余支,恢复了被敌人占领的大部分地区。

1943年到来后,日军在太平洋战场节节失利的形势下,兵力不足、资源匮缺的矛盾日趋暴露。华中日军已经不能随心所欲地发动大规模“扫荡”,于是变换手法,采取“蚕食”的方式,以达到扩大占领和掠夺资源的双重目的。江苏抗日军民发挥人民战争的威力,与日伪进行反复的纠缠和斗争,以挫败敌人“蚕食”抗日根据地的阴谋。

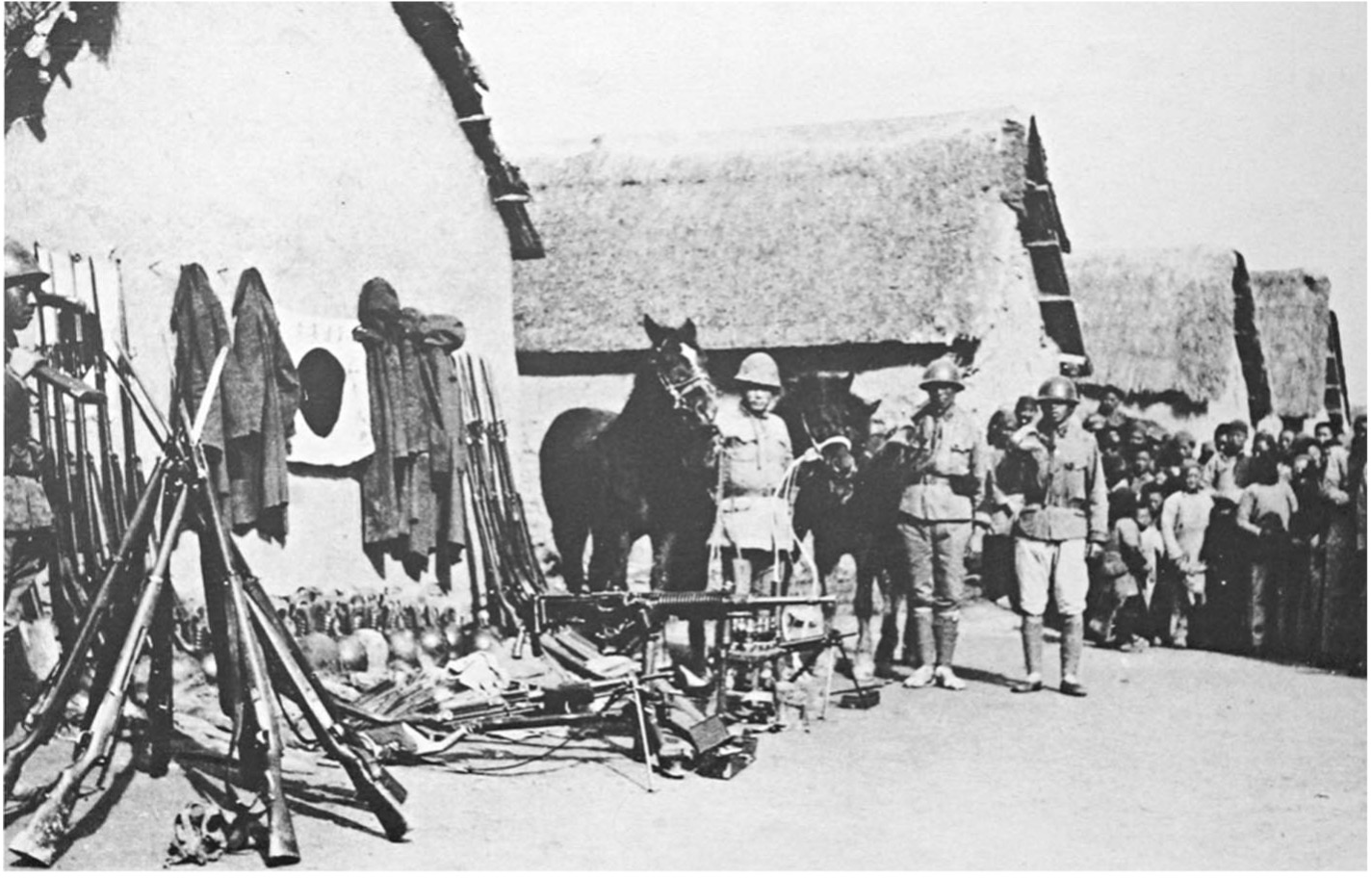

1943年2月,日军集结第十七师团、独立混成第十二旅团等部及伪军共2万余兵力,向盐阜根据地发起了春季大“扫荡”。目的仍然是围歼华中党政军领导机关和新四军第三师主力。新四军第三师积极开展反“扫荡”斗争。17日至26日,日伪军首先合击板湖、陈集、佃湖、东坎等地,构成弧形包围圈,同时,日海军封锁沿海各港口。20日以后,日伪军在飞机的掩护下,对黄海之滨的八滩、六合庄、大淤尖等地实行梳篦式“清剿”,并到处烧杀淫掠。新四军第三师则尽量避免与敌人正面对抗,以主力一部在包围圈里与敌人打圈子,并以连排为单位分散活动,配合地方武装阻击、袭扰敌人.有效迟滞其“扫荡”计划。2月27日至3月13日,日伪军在合击新四军领导机关和逼迫新四军主力与之决战的意图落空后,便增设据点,修筑公路,加强封锁,实施分区“扫荡”和“蚕食”计划。抗日军民则相对集中兵力,在封锁线外袭扰日伪军据点,并寻机歼敌。3月14日至4月14日,在新四军军部统一部署下,淮海、苏中、淮南、淮北各根据地抗日军民纷纷发动有力攻势,策应盐阜反“扫荡”斗争。日伪军在到处挨打、一无所获的情况下,草草收兵,仅留部分兵力守备据点。新四军第三师各部向留守之敌发起全面反击,接连取得黄营子、陈集、八滩等战斗的胜利。到4月中旬,历时两个月的盐阜春季反“扫荡”斗争胜利结束,抗日军民共作战658次,攻克据点50余处,毙伤日伪军1000余人,俘780余人,缴获大批武器弹药等军需品。此后,日伪军再也无力对盐阜区发动大规模“扫荡”了。

(苏北盐阜区陈集战斗缴获的日军武器装备)

江苏抗日军民在粉碎日伪军的“扫荡”以后,又乘胜开展了反“蚕食”斗争。日伪军的“蚕食”战术,是在点线占领的基础上,依托据点逐步向四周扩张,使抗日军民的活动地区不断缩小,并伺机深入根据地抢掠骚扰。在党的领导下,新四军主力部队、地方武装和民兵自卫队密切配合,在敌据点周围开展群众性的游击战争,使日伪军陷入人民战争的汪洋大海之中。对于窜扰根据地的日伪军,则集中优势兵力予以沉重打击。

在淮海区,1943年5月16日开始,新四军第三师十旅兼淮海军分区乘日军换防之机,发起夏季攻势。在130多天里共作战223次,攻克塘沟、万匹、钱集等日伪军据点40余处,毙伤日军340余人,争取伪军反正1100余人,俘虏伪军1500余人,恢复了70多个乡的抗日政权,使淮海根据地恢复到1942年11月日伪大“扫荡”之前的局面。

在淮北区,1943年8月13日,新四军第四师九旅一部和淮北第三军分区武装发起围困睢宁县叶场日伪军据点的战斗,在区乡武装及民兵游击小组的积极参战下,历时七天,打退敌人四次突围和五次增援,迫使守敌400余人投降,拔除了这一伸向邳睢铜根据地中心区的钉子。

在苏中区,1943年夏秋收割季节,抗日军民广泛掀起保粮自卫斗争。他们围困日伪据点,打击抢粮日伪军,潜入据点捕捉敌特,不断挫败敌人的“蚕食”行动。仅第三军分区民兵就进行夏季保粮战斗300余次,参加围困据点斗争的群众达30万人次。

在淮南区,1943年8月17日,日军一个大队及伪军1000余人进犯路东根据地的八百桥、雷官集等地,到处抢粮。新四军第二师五旅十三团及旅特务营在六合县桂子山迎击敌人,毙伤日伪军300余人,其中日军占半数以上,不仅粉碎了日伪军的抢粮计划,而且使敌人从此不敢轻举妄动。

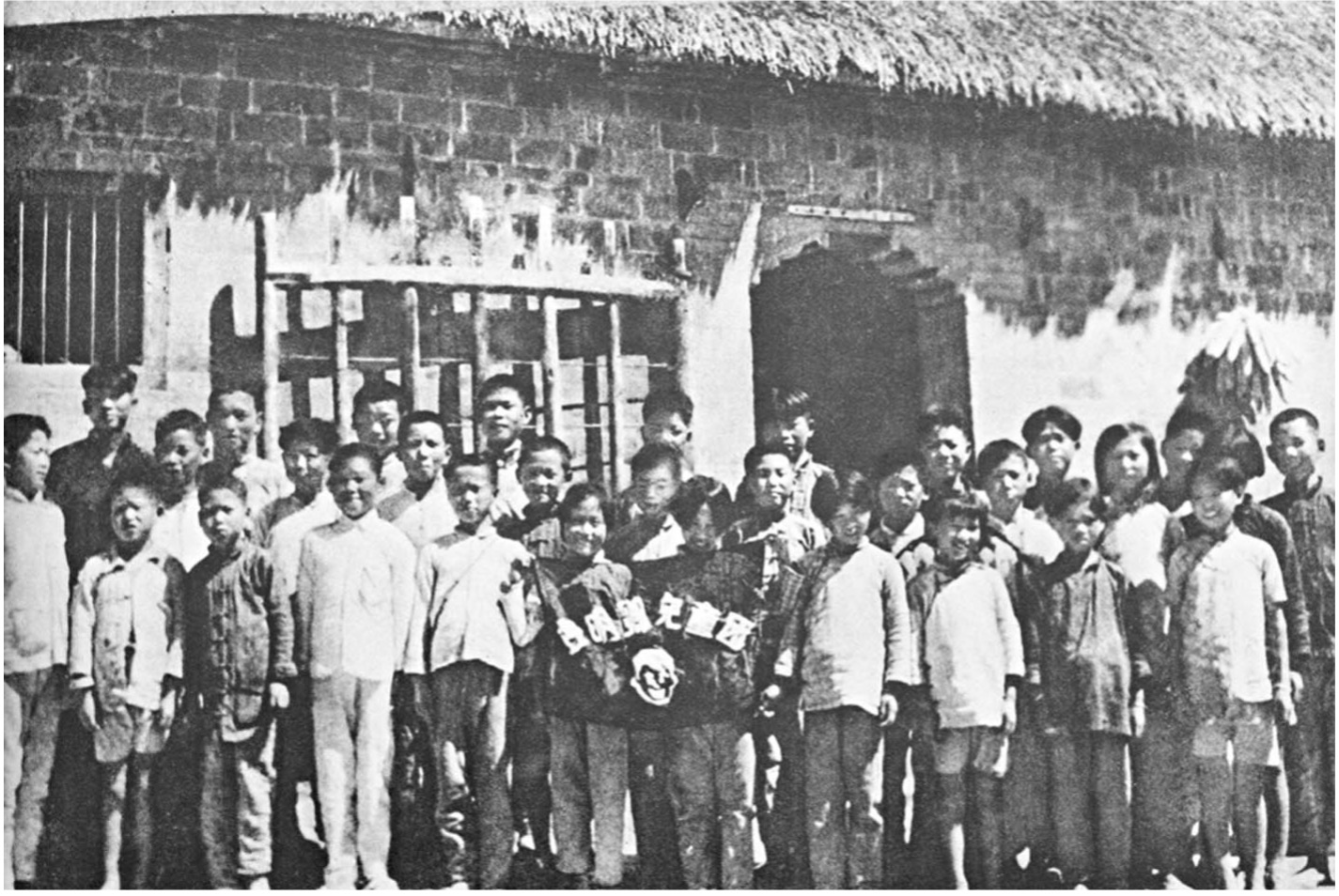

(苏北抗日根据地的儿童团员)

在反“扫荡”、反“清剿”斗争中,广大民兵积极配合主力部队作战,打伏击、埋地雷、围据点、捉俘虏、锄汉奸,使敌人闻风丧胆,草木皆兵。根据地的妇女们齐上阵,送茶饭、救伤员、做草鞋,拥军劳军。少年儿童也组织起来,站岗放哨、盘查坏人、侦察送信,使汉奸特务无处藏身。在长江天堑、铁路公路两侧,到处有抗日军民开辟的地下交通线,护送人员,转运物资,传递情报和文件。各界人士甚至佛门弟子也加入到抗日救国的队伍中来。在泰县叶甸庄,僧人钢军、巨川带领百余名年轻的和尚组成僧抗队,脱下袈裟换战袍,自筹枪械抗击日伪军。正是有了各界人民群众的广泛参加,江苏的平原、水乡和丘陵筑成了抗战的铁壁铜墙。

来源:《江苏省志·江苏人民革命斗争纪略》《中共江苏地方史·第一卷(1921—1949)》