新世纪以来,一些有文化底蕴、探索潜质、开拓精神的书法家,一直在诠释和破解困扰书法创作的实践难题:就是在当代书写的笔墨语境中,如何植入属于历史范畴的线条思索,如何留下属于哲学视域的意境思辨。整体来看,这些探索虽然艰辛,但实际成果也是卓有成效的。有的从提升线条质量和文化含量入手,着力寻找篆书精神的现代化内核;有的从营造笔墨禅意和意境诗意切入,奋力释解草书内涵的时代化图谱。在这群耕耘者之中,来自南京邮电大学的冯震,不是最醒目的一个,但他把现实笔墨与历史哲思融为一体的创作选择,却为当下学院派书法的发展留下一条醒目的历史文化注解。

注解之一:以中和之美为骨肉,在师承与地域的双重熔铸中寻找历史文化的现实表达

笔者认为,笔墨之妙,妙在动静相生见乾坤;书道之境,境在天人合一显高邈。当我们凝视冯震的书法作品时,看到的不仅是笔墨线条的交织,更是一位当代书家对传统的深刻体认与对美学的哲学思考。作为中国书协会员、黄惇先生门下高足,冯震的书法如兴化水乡的雾霭,既弥散着板桥故里的文脉基因,又缠绕着学院弟子的严谨法度。尤其是其五体皆涉的创作实践,恰似康德在《判断力批判》中所言:“天才是给艺术提供规则的才能”。冯震对此似乎心有灵犀,他虽然离天才还有一定距离,但对艺术规则的天然感悟,驱使他努力去做些有示范意义的多维尝试。因此,他以中和之美为骨肉所设定的基本前提,在承袭与创新之间,构建起属于自己的艺术语法,这是每一个学院派弟子的必修之课,也是每一个学者型书家的必由之路。

在冯震的众多作品里,我比较喜欢他的篆书。他的篆书其笔法与结构皆源于秦汉,主要得益于《张迁碑》的雄浑与《礼器碑》的典雅,是在“楚圆齐方”的传统范式中注入个人的理解与思索。比如,他的篆书作品《告往乐天联》,结体准确而不失灵动,偏旁部首的来龙去脉如考古报告一样清晰明了,在笔墨运行的字里行间,透着“轻车安徐”的从容气度。这种“不张牙舞爪”的静穆之气,正是笔者所推崇的“沧桑之形体”与“翰墨之气韵”的精华所在。在这里,前者指向书法的历史厚度,后者彰显艺术的生命活力。因此,当我们将冯震的篆书与黄惇先生的金石风格进行比对时,可见师门传承中的“基因重组”十分耀眼。在冯震的作品中,既保留了其导师对碑学精神的深刻把握,又融入了对二王帖学的深邃理解,其“碑帖互渗”的独特面貌,既是书法创作在现实表达方面的一面镜子,也是历史文化在时代潮头的一幕风景。

注解之二:以主观认知为标识,在形式与内容的时空转换里延展审美追求的内在和谐

笔者认为,汉字之美,美在沧桑之形体;书艺之道,道在翰墨之气韵。当我们走进冯震的书法作品时,我最直观的感受是:冯震以对传统文化和经典书法的主观认知为审视半径,把书写形式与表现内容的和谐一体作为扫描视域,从而在美的纯粹性(沧桑之行体)与美的崇高性(翰墨之气韵)等方面留下认识印记。

一方面,冯震借助表现形式的多元化来集聚审美倾向的纯粹性。比如,他的行草作品《题破山寺后禅院》,堪称是对“美是无目的的合目的性”(康德语)这一哲学命题的书法阐释。在冯震呈现的这组认识符号上,常建原诗“曲径通幽处,禅房花木深”的空濛意境,已从纯粹的字里行间,转化为笔墨语言下的空间美学:即,以线条的浓淡枯润,来演绎“山光悦鸟性”的生态韵律;以字距行距的疏密变化,来释放“潭影空人心”的澄明感悟。特别是在“万籁此俱寂”这一句的处理上,最后一字刻意留白,其主旨是用渐淡的墨色去引燃钟磬余音,这种“不着一字,尽得风流”的匠心,正是康德所说,所谓“审美观念”,就是“它生起许多思想而没有任何一特定的思想”的艺术呈现。

当然,一幅优秀的行草作品,形式与内容的统一,只是其内在和谐的主体骨架,而富有个性色彩的情感植入,则是丰满其血肉之躯的鲜活因子。冯震的鲜活因子,是其作品中“空”字精妙笔法的反复使用:他通过起笔如“初日照高林”的含蓄,行笔似“曲径通幽处”的婉转,收笔若“潭影空人心”的虚静,完成了三重空间里笔墨节奏的起转承合,这种既遵循书法的正统规则,又超越机械的技术模仿,让我们看到“想象力与知性的自由游戏”(康德语)后的审美情境。因此,当我们综合解读这幅作品时,获得的不是知识的认知,而是“无利害关系的快感”(康德语),它如同欣赏自然美景一般,在笔墨形式与心灵感知的契合中,体验到“主观普遍性”(康德语)的审美愉悦。

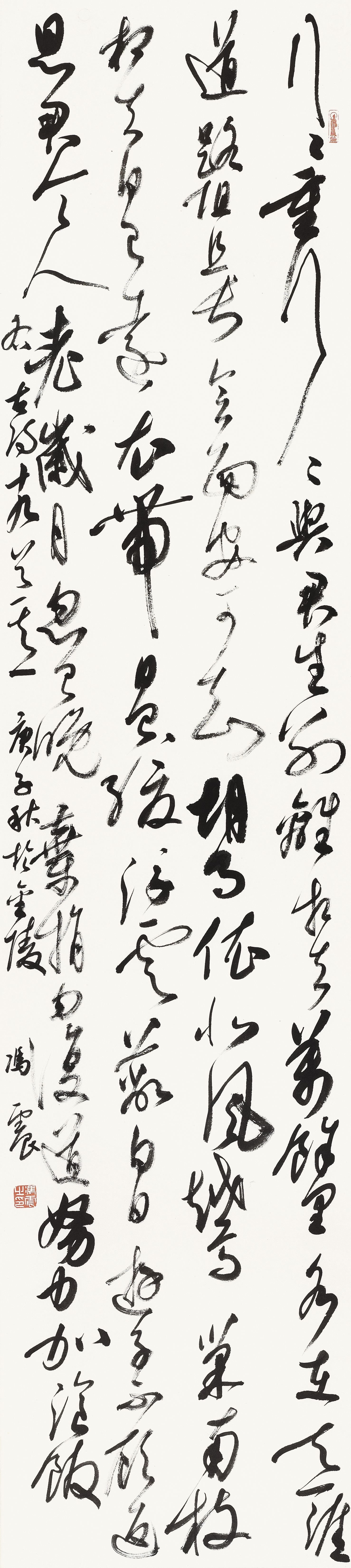

另一方面,冯震依托书写内容的正面性来凸显审美追求的崇高感。比如,他的草书作品《念奴娇·赤壁怀古》,借助经典名篇的影响力、吟咏对象的隽永性、苏词意境的豪迈感,全力释放源自自然力量的感观压倒性和源自诗词魅力的思想穿透性,从而从不同维度、不同视角,全方位展现崇高美的基本特质。在这幅作品中,开篇“大江东去”四字,以碑法入草,笔力刚劲如“高山坠石”,给人以强烈的视角冲击,这些线条张力所形成的“瞬间阻碍生命力而产生的更强烈激动”(康德语),让欣赏者叹为观止。特别是“乱石穿空”的“穿”字,竖画如剑裂长空,墨色的飞白如浪花飞溅,这种“形式上的不合目的性”(康德语),反而唤起观者对无限理性理念的向往。这一向往,既是对苏词豪情的视觉转译,也是对“力学的崇高”(康德语)这一美学思想的生动映现。

此外,冯震借助草书本体寻觅崇高美的尝试过程,还体现在作品的章法变化上。比如,在《念奴娇·赤壁怀古》草书中段,对“江山如画”四字的处理堪称生花之笔:“江”字左倾如湾湾碧波,“山”字沉稳如巍峨山岳,“如”字连贯似游云翻卷,“画”字收笔如落日熔金。这些一波三折的章法运用,在审美理念上,暗合了康德关于崇高的定义:“我们把绝对地大的东西称为崇高的”。在这里,冯震通过字体大小的强烈对比(最大字与最小字相差近十倍),在有限的尺幅中营造出“乱石穿空,惊涛拍岸”的空间张力,使观者在视觉震撼中体会到“由痛感转化为快感”(康德语)的崇高体验。

注解之三:以诗书画印为经纬,在情境与想象的双重架构间孕育艺术精神的物质载体

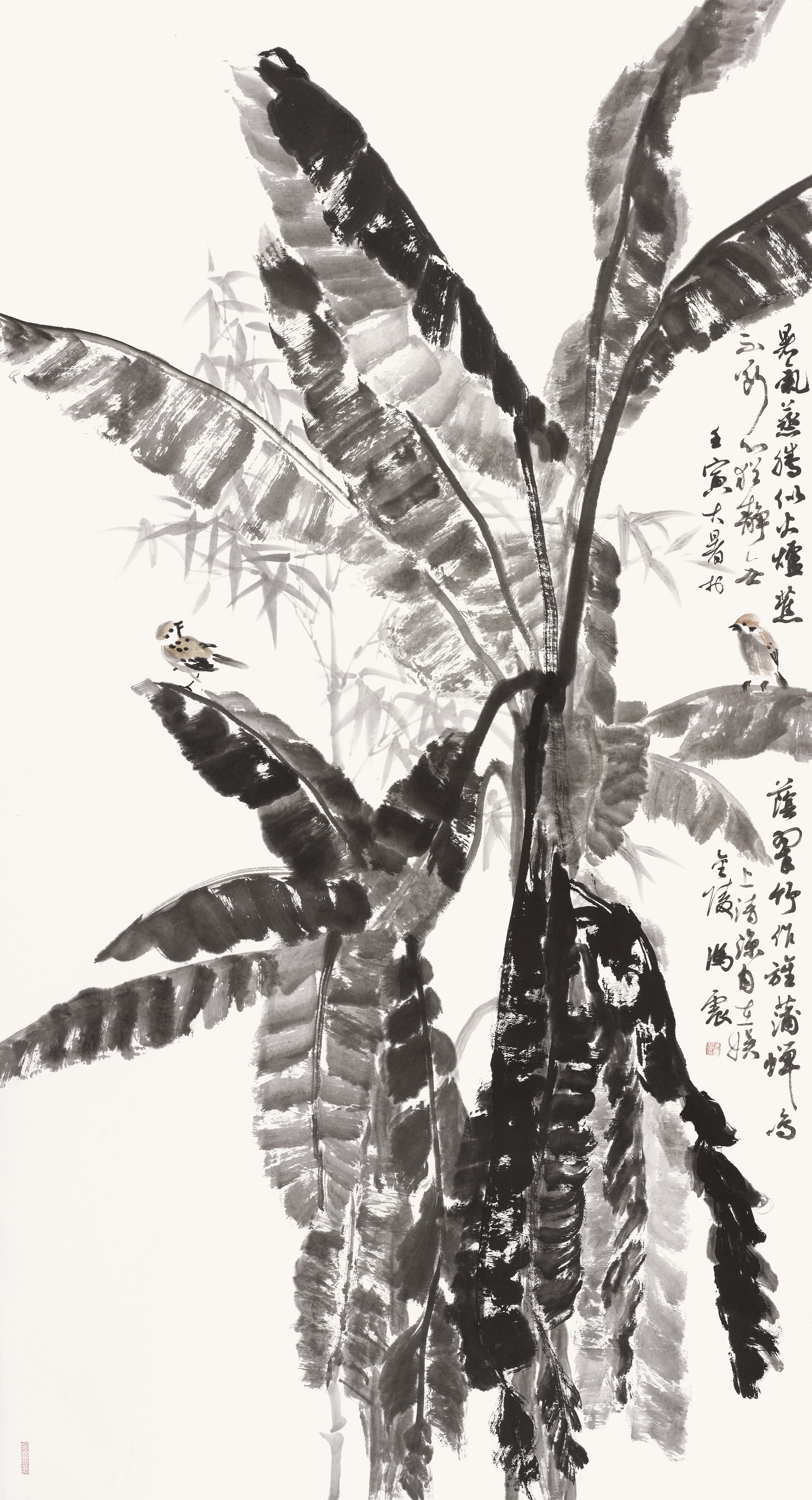

笔者认为,诗书之经,经在情境之条理;画印之纬,纬在想象之秩序。概览冯震近年来由书入画、诗书同台、画印共情等诸多探索,不难发现,他其实是在文学情境与艺术想象的经纬纵横间构筑桥梁,以艺术精神的前瞻性和使命感,印证着“审美观念是想象力的表象”(康德语)这一著名论断。比如,他的绘画作品《石桥春涨图》,以书法线条入画,山石的勾勒取法于篆隶的“屋漏痕”,水流的晕染借鉴于行草的“锥画沙”,画面中有青藤老人(徐渭)、八大山人(朱耷)、石涛、复堂(李鱓)之遗风,又自出机杼展露个性特色。这种“书画互渗”的写实写意,打破了艺术门类的界限,使想象力得以在更广阔的空间自由驰骋,从而诱发“想象力从真的自然所提供给它的素材里创造一个像似另一自然来”(康德语)。

在解析冯震“书画互渗”实验文本的同时,尤其要关注其作品“诗书画印”一体化追求的排列组合。比如,他的《自作诗〈脱贫致富〉》书法作品,将自作诗句、书法笔墨与治印心得熔于一炉,形成“审美观念的复合呈现”(康德语)。诗中的民生关怀、书中的金石气息、印里的秦汉风骨,共同构成一个多维的审美系统,使观者在情境的流转和想象的升腾中,蓦然生起许多超越作品思想的人文情怀。这种在笔墨形式中注入文化精神、在传统范式中开拓现代语境的双重架构,对新时代艺术创新而言是难能可贵的。

书法是笔墨精神的物化,是历史文化的背影。当我们将冯震的书法置于更广袤的文化视野来逡巡,偶然发现,他正站在一个独特的美学坐标上:纵向,承接了郑板桥“删繁就简三秋树”的文人精神;横向,融汇了康德“审美判断力”的哲学智慧。他的作品虽然还有诸多遗憾和不足,但它如同一根纽带,一头连着中国传统的“意境说”,一头接着西方现代的“形式美”。他在于无声处,于现实笔墨的浓淡干湿中,演绎着历史哲思的美学命题。

时代需要书法,书法只有与时俱进,才能满足时代诉求。在这条历史之路上,

书法作品的思想性和艺术性,决定一个书家能在当下的舞台上走出多远。冯震的书法艺术,正是通过对康德美学的深刻理解与对传统文化的执着敬意,在当代书坛树立起一种学者型书风的典范。其作品中“静水照大千”的宽广之境,不仅是对板桥故里文脉的当代牵念,更是对康德美学在中国书法语境下的生动演绎。因为,在笔墨奔涌的方寸之间,有了历史文化的思辨,艺术的美才有可能永恒。

冯震:江苏兴化人,南京艺术学院美术学硕士,师从著名书法篆刻家黄惇教授。现为中国书法家协会会员,南京邮电大学艺术馆暨李味青艺术馆馆长,江苏省楹联研究会理事、书法艺术委员会副主任,南京市书协理事,南京市鼓楼区书协主席,江苏省花鸟画研究会研究员。

(作者简介:胡正良,中国作家协会会员,知名书法美术评论家,康德哲学研究学者,研究员。)